陳曉維:波士頓書展紀(jì)行

參加波士頓書展的心情,就像奔赴一場期待已久的搖滾演唱會。而暖場演出,從飛機上就開始了。

機上電影庫里有部新片《你能原諒我嗎?》,講紐約一位五十歲的女傳記作家伊瑟列爾突然陷入困境。失業(yè)、單身、身材走形、創(chuàng)作力枯竭。為了交房租,偶然拿一封多年前某知名作家寫給自己的信去舊書店碰運氣,沒想到大受歡迎。于是她開始偽造名人信札。她把開著的電視,屏幕朝上置于桌面,把原件和空白信紙蒙在屏幕上,借助穿透紙張的亮光,一筆一畫描摹簽名(信件都是打字機打印件,只需填上簽名就行)。她忐忑地拿著“新產(chǎn)品”去書店兜售,居然成功地騙過了有經(jīng)驗的店主。于是,一發(fā)不可收。她開始創(chuàng)作信件內(nèi)容,以原作者的口吻,抒發(fā)自己的感情。為了使贗品更加逼真,她還四處收購老款打字機、舊信紙。造假事業(yè)正蒸蒸日上,東窗事發(fā)。全美各大舊書店都收到了舊書協(xié)會的傳真,不再接受來自她的任何“藏品”。正好,她剛剛認(rèn)識了一位同病相憐的落魄朋友。便和這老男人合作,一產(chǎn)一銷,各司其職。再后來,她干脆出入圖書館,以研究為名,調(diào)閱舊檔,順勢用偽造的文件把原件調(diào)換出來。再把這真實不虛的信札高價賣給書商。最終,當(dāng)然是聯(lián)邦調(diào)查局介入調(diào)查,她受到了懲罰。但我在這部片子里,已經(jīng)尾隨伊瑟列爾女士失意的背影敲開了美國東岸一家家燈光溫暖,擺滿皮面精裝本的舊書店。同時也深受觸動:不要天真地以為成熟資本主義國家的古書業(yè)已經(jīng)消滅了造假者。

費城的藏書家朋友Jeff曾告訴我,他現(xiàn)在完全不買eBay上的名家簽名本,因為很難辨別真?zhèn)巍S幸淮嗡趀Bay上看到一本科馬克·麥卡錫(即電影《老無所依》的原作者Cormac McCarthy)小說《路》(The Road)的簽名本。美國藏書界的人都知道麥卡錫是拒絕為這書簽名的(只給他兒子簽了十本)。這屬于天然證偽的一例。他給eBay寫了投訴信,但網(wǎng)站認(rèn)為他的指控證據(jù)不足。后來也就不了了之了。

美國藏家的興趣分幾路,有收藏?fù)u籃本的,有收藏私人出版社出版物的,也有收藏現(xiàn)代文學(xué)初版本(modern first edition)的。有點類似中國的線裝古書和近現(xiàn)代的舊平裝。Jeff屬于后者。他說現(xiàn)代初版本里又要小心分辨是不是真正的初版本(true first edition或者first trade edition)。即各方面都是第一版:第一時間,第一個國家,第一種語言,第一個出版社等等。這是要把作品成名后由出版商重新包裝推出的所謂限量版、皮裝本排除在外的。比如庫爾特·馮內(nèi)古特(Kurt Vonnegut)名著《五號屠場》(Slaughterhouse Five)的first trade edition 簽名本,售價高達幾千美元。而富蘭克林(Franklyn Library)版的簽名限量版,只要幾百美元。這種限量簽名版的制作數(shù)量有時多達幾千甚至上萬冊。

我問他購書的渠道。他說主要靠有信譽的書商。什么樣的書商有信譽?他說是那些常年經(jīng)營,積累了良好口碑的賣家,比如你要去的書展上的那些參展商。

暖場演出還不算完。

展會前還有點時間,當(dāng)然要到哈佛燕京學(xué)社這座中西文化交流的重鎮(zhèn)參拜一下。這是一座二層小紅樓。樓道里掛著徐世昌、陳寶琛、羅振玉、饒宗頤的書法。都裝在鏡框里。我注意到紅樓入口處的墻上有塊銘牌,上面寫著:以此紀(jì)念亞歷山大·漢密爾頓·賴斯,他慷慨解囊,建造了這座建筑,并支持了地理勘探研究所。這位亞歷山大·漢密爾頓·賴斯(Alexander Hamilton Rice)是有名的地理學(xué)家、探險家。尤以在亞馬遜盆地的勘探和地圖繪制著稱。他也是哈佛大學(xué)地理系的創(chuàng)始人。這座紅樓是他1929年捐贈的。捐贈的條件是哈佛大學(xué)要成立地理系以及地理勘探研究所,并由他擔(dān)任所長和教授。大學(xué)方面答應(yīng)了他的條件。但二十年后,校方經(jīng)過評議認(rèn)為地理系跟該校的教育體系不匹配,決定注銷。賴斯憤怒地撤回了資金支持,哈佛也就于1952年關(guān)閉了該研究所。一下子人去樓空。這樣,哈佛燕京學(xué)社和東亞系才得以在1957年左右接管了這座建筑。

看到銘牌,我覺得奇怪,這位地理學(xué)家哪來的那么多錢捐樓?上網(wǎng)一查才知道,原來他背后站著一位闊太太。他太太就是大名鼎鼎的哈佛大學(xué)懷德納圖書館的捐贈者伊利諾·懷德納(Eleanor Widener)。懷德納女士出身費城富豪之家。她的故事流傳甚廣,愛德華·紐頓和董橋都講過。在嫁給賴斯之前,懷德納女士曾有過一段著名的婚史。1912年,她和前夫一起去歐洲為她家在費城新開的麗茲卡爾頓酒店挑選廚師。他們的長子哈利是哈佛1907年畢業(yè)生,酷愛藏書,也與父母同行,但主要目的是逛書店。不幸的是,回程時他們選擇了泰坦尼克號。前夫和長子同時遇難,而女主人和女仆搭救生艇得以幸免。據(jù)說事發(fā)當(dāng)晚曾有人建議藏書家小哈利試著找艘救生艇求生。“我會堅守在船上,”哈利回答,“冒一下險。”遇難時,他口袋里還揣著在倫敦剛買的1598年袖珍版的培根《隨筆集》。懷德納圖書館正是懷德納女士為悼念兒子而建。她捐款的條件之一就是要在館中為哈利布置一個紀(jì)念室,一年三百六十五天,每天更換鮮花。這是我聽過的最令人悲傷的藏書家故事了。

這樣兩個跟書有關(guān)的故事,帶著陌生城市的氣味,像一團煙霧,把我籠罩在某種情緒里。而這時,展會開幕的時間也到了。

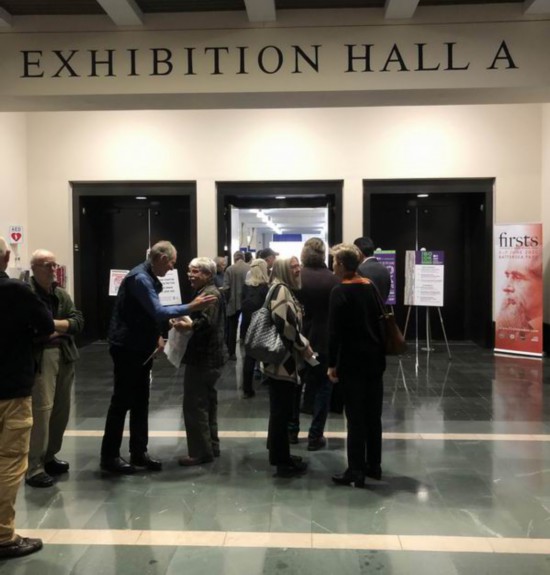

書展地點是位于市中心的海因斯會議中心二樓。周六周日兩天免費參觀。周五則有半天收費的特別時間。門票二十五美元。我提前十分鐘趕到,看到會議大廳門口已經(jīng)排起了幾十人的長隊。放眼望去,半數(shù)以上都是頭發(fā)花白的老人。有弓著腰駝著背的,有拄拐杖的,有坐輪椅的,有步履蹣跚仍紅光滿面一身正裝扎著領(lǐng)結(jié)的。想想自己走到他們這一步也來日無多了,心中倍感蒼涼。

展廳入口

展會現(xiàn)場

存了外套和背包,魚貫進入會場。大廳里美、英、法、荷一百多家舊書店,早已布下異書古本的迷魂陣。我的策略是,先快速瀏覽一遍,看有什么跟中國有關(guān)的書(腦中閃過網(wǎng)上常見的一個詞:掃街)。第二遍再慢慢細看。

因為以前去其他國家也觀摩過一些古書展,所以心里明白,書展不是買書的地方(標(biāo)價普遍比市場價要高一截),主要是飽眼福,見識見識真正好書的音容笑貌。

中國書里只看到兩種有興趣的。一種是秋瑾遇害當(dāng)月出版的紀(jì)念集《秋雨秋風(fēng)》,編纂者黃民,競存書局印刷,鴻文書局寄售。這書稀見。書商標(biāo)了一個很有想象力的價格:兩萬美元。我拿在手里翻了翻。女店員滿面笑容地站在旁邊,她說:非常好的書是吧?我問她是不是從中國大陸買到的,她說是在舊金山一個華人手里。我告訴她,我還是第一次看到這本書。這大概多少會增加一點她對標(biāo)價的信心。

《秋雨秋風(fēng)》

第二種是在一家專賣俄文書的店里,一部完全用中國傳統(tǒng)的宣紙線裝形式印制的俄文詩集《衛(wèi)國戰(zhàn)爭詩篇》,還帶著原裝的藍布函套,編號印四百部。這是四十年代塔斯社遠東分社社長羅果夫在上海制作的。羅果夫翻譯過魯迅的《阿Q正傳》,還以時代書報社的名義編輯出版了很多書,比如我買過他編的《普希金文集》和《新木刻》。《新木刻》封面用的那種橙色就和這部《衛(wèi)國戰(zhàn)爭詩篇》封面的顏色一模一樣。店主說,這部詩集還收錄了阿赫瑪托娃和帕斯捷爾納克的詩歌,在蘇聯(lián)官方的出版物里很少收錄這二位的作品,因此這書很特別。我到孔夫子舊書網(wǎng)搜了一下,發(fā)現(xiàn)拍賣過幾次。價格大致是幾百元人民幣。而這家書店的標(biāo)價是一千八百美元。

既然沒什么好買的,就踏踏實實看展品受教育吧。對古董書我沒有太大興趣,尤其是那些拉丁文書籍,更是一頭霧水。就把精力放在現(xiàn)代名著的初版本上。

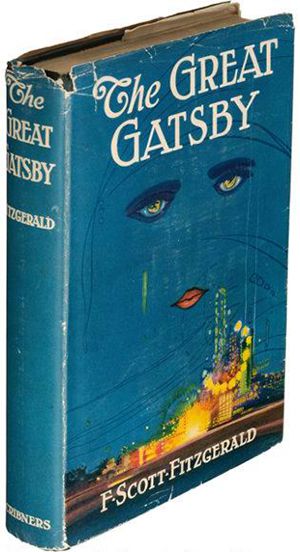

菲茨杰拉德《了不起的蓋茨比》在美國文學(xué)史上地位尊崇。我有一次在拉斯維加斯的大運河購物中心經(jīng)過一家鮑曼珍本書店。這書店裝修豪華,跟眾多奢侈品牌混跡為伍。它臨街的櫥窗里就擺著一本《了不起的蓋茨比》帶書衣的初版本。在射燈的照耀下,這書鮮艷奪目,猶如戲臺上的當(dāng)家花旦,標(biāo)價二十七萬美元。這次書展上也有一部,品相遠遠不及,售價也高達十八萬五千美元。

《了不起的蓋茨比》

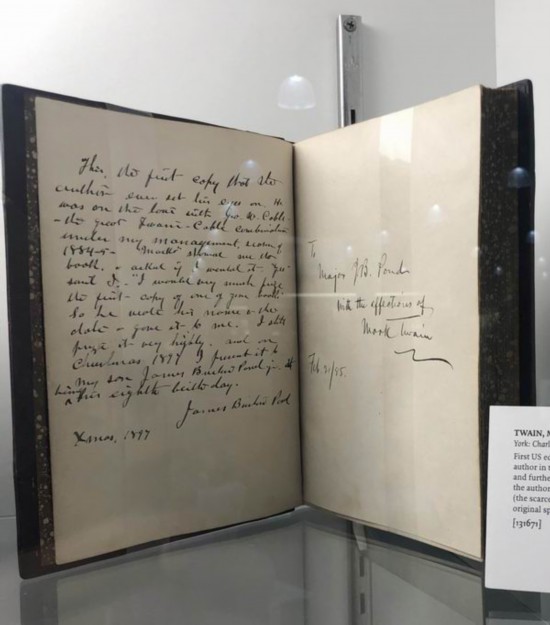

馬克·吐溫簽贈給友人的《哈克貝利·費恩歷險記》1885年初版本。簽贈時間是出版當(dāng)月,那位友人又在旁邊寫了一段題跋說:“這是作者拿到手的第一本書。”半摩洛哥皮面裝幀,初版本有三種不同的裝幀,這是最少見的一種。十九萬五千美元。

《哈克貝利·費恩歷險記》

弗吉尼亞·伍爾夫那著名的霍加斯出版社出版的《雅各的房間》,是伍爾夫簽贈給她姐姐瓦妮莎·貝爾的。瓦妮莎·貝爾是個畫家,也是布魯姆斯伯里圈子里的人物。這本書的書衣就是她設(shè)計的。這是名家贈名家,售價十一萬美元。

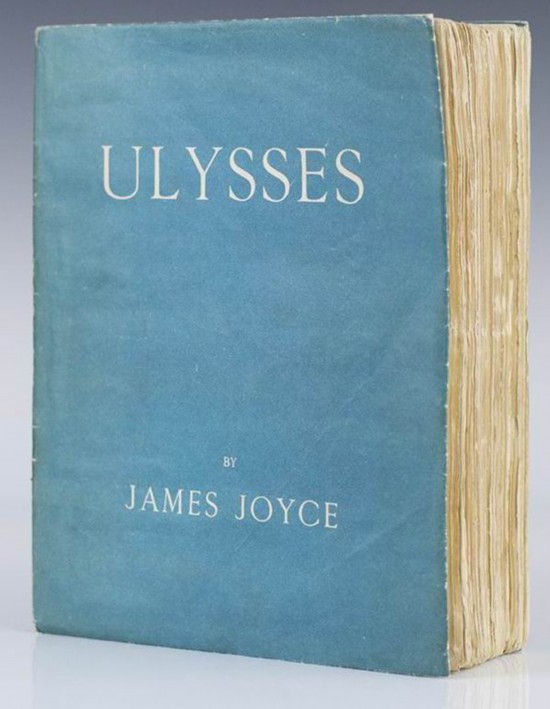

喬伊斯曾把《尤利西斯》的書稿寄給伍爾夫自營的霍加斯出版社,但伍爾夫嫌小說太長,拒絕出版。后來《尤利西斯》改由巴黎的莎士比亞書店出版。這部希臘國旗藍色封面的名著也是書展上的常客。這次展出的版本是七百五十部中的編號五百五十號。售價八萬美元。

《尤利西斯》初版本

前人愛說如行山陰道上,使人應(yīng)接不暇。其實山陰道上的風(fēng)景,哪有這里這樣眼花繚亂。 既然無法一一描述。就抄一些我感興趣的列在下面(貨幣單位是美元):

納博科夫《黑暗中的笑聲》第一版,一千五百;

三島由紀(jì)夫《宴后》英國第一版 簽贈給英國第一位公開的同性戀作家安格斯·威爾遜,兩千五百;

帕斯捷爾納克《日瓦戈醫(yī)生》俄文初版本,三千五百;

凱魯亞克《科迪的幻象》節(jié)略本,簽名第一版,三千五百;

博爾赫斯第二部詩集《面前的月亮》西班牙語第一版,五千;

奧威爾《動物農(nóng)場》第一版,七千五百;

約翰·列儂簽贈本《他的親筆》,八千八百;

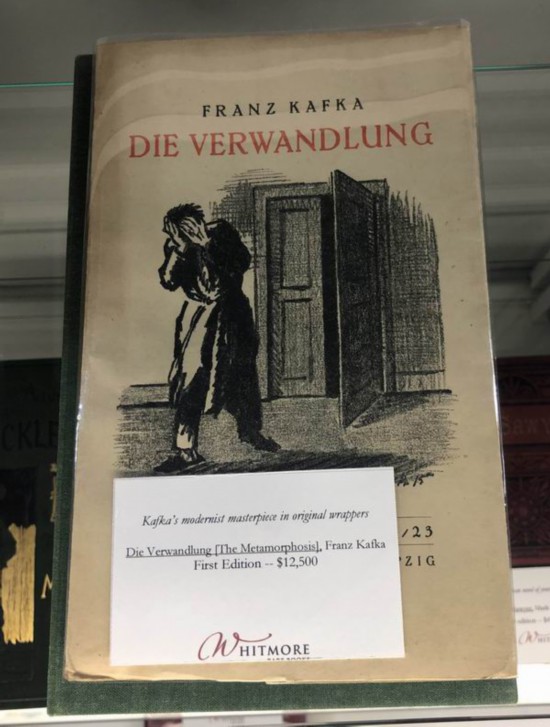

卡夫卡《變形記》1916年德文第一版,一萬兩千五百;

《變形記》

馬爾克斯《百年孤獨》美國第一版,簽贈給他的英國出版商夫婦,一萬六千五百;

《百年孤獨》

比亞茲萊插圖《亞瑟王之死》限量三百部,十二冊全,兩萬;

愛因斯坦簽名照,兩萬三千;

科馬克·麥卡錫《血色子午線》初版簽名本,兩萬五;

托爾金《指環(huán)王》第一版三冊全,三萬七千五百;

福克納《八月之光》第一版簽贈本,六萬五千;

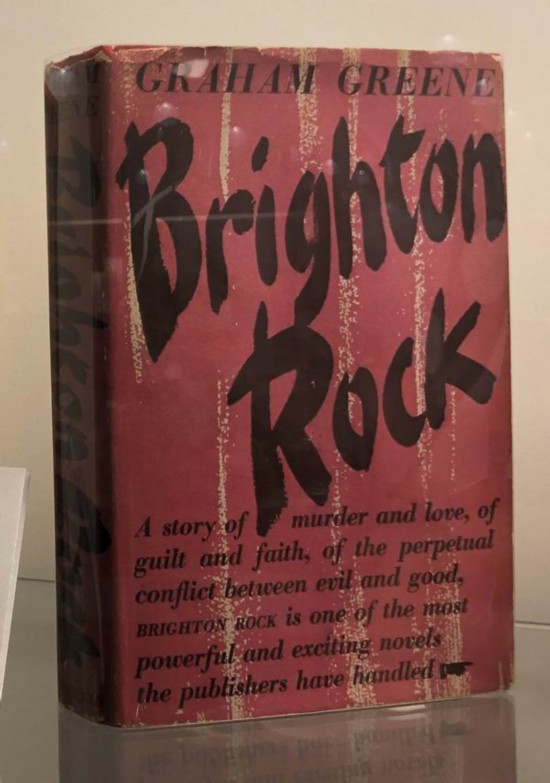

格雷厄姆·格林《布萊頓硬糖》英國第一版,十一萬五千。

《布萊頓硬糖》

買書多年,對一切賊不走空的心理定勢,我早已金剛能斷,但就這樣離開展會現(xiàn)場,還是有些黯然。書商們都把自己最鐘愛的書鄭重地放在玻璃柜里,不太看重的則隨便碼在簡易的書架上。我在一個架子上看到一本藏書圈子里的名著,美國作家海蓮·漢芙的《查令十字街八十四號》,1970年初版本。裝幀艷麗,品相極好。翻開一看,扉頁上端用鉛筆寫著二百二十五美元。這個便宜。就跟老板說要買。老板臉龐通紅,穿著皺皺巴巴的毛衣,齊達內(nèi)一樣的光頭反射著天花板上垂下來的一排白熾燈,樣子看上去有點像倫敦地鐵里見過的喝醉了酒的足球流氓。他正在跟一位女士交談,示意我等一會兒。我就在附近的書店里又逡巡了片刻,心里還惦記著這個小漏不要讓別人撿了去。見他忙完了,我趕忙過來。問他怎么結(jié)賬,他說支票、信用卡、現(xiàn)金,都可以。我問有沒有折扣。他馬上從桌上抄起一個大按鈕的計算器,噼里啪啦亂按一氣:1800*0.9=1620。他把計算器舉到我面前。看著數(shù)字,我感到自己的身體搖晃了一下,我努力站住,沒有扶墻。

我問他,不是二百二十五美元嗎?書里鉛筆寫著的。他面無表情地攤開手說,那是我買入的價格。我想,我這個來自泱泱大國的人應(yīng)該表現(xiàn)出見過世面的樣子,我說,對不起,貧窮限制了我的想象力。他哈哈大笑起來,用手拍著我的肩膀,他說,你一定是個詩人,你一定是個詩人,你的語言就像詩歌一樣。我點了點頭,清了清嗓子答道:是的,先生,是您把我逼成了一個詩人。