關(guān)于忘年戀的小說這么多,為什么《洛麗塔》最出名?

一

閱讀納博科夫是驚心動魄的事情。臺上老師念著PPT,臺下的我假裝看課本,悄悄拿出《洛麗塔》,想象著穿棉袍的少女,雙腿慵懶地蜷曲著,濕漉漉的嘴唇,喚起亨伯特壓抑的欲望。那時候,我把《洛麗塔》當黃書看,《金瓶梅》《黃金時代》,還有這本《洛麗塔》,都成為課余時間的獵奇讀物。理論家的大道理,當時還是不懂的,只覺得洛麗塔很早熟,又很有誘惑力,很多段落讀起來讓人面紅耳赤。

那大約是12、13年左右的事情,《洛麗塔》在國內(nèi)已經(jīng)流傳。這本1955年首版的小說,上世紀八十年代才傳入中國,歷經(jīng)市場化浪潮,很多書商把它當色情讀物來宣傳,打著讓中國人了解資本主義亂象的幌子,推出刪節(jié)本,封面畫上性感女郎,為原作者納博科夫帶來名氣,卻也讓很多人誤解,以為他就是個地攤色情寫手。到2005年,上海譯文高調(diào)出版新版《洛麗塔》,加之納博科夫其他著作的引進和介紹,人們對《洛麗塔》才有了更深刻的認識。

《洛麗塔》

為了讓小說盡可能吸引人,納博科夫連人物名字的發(fā)音都考慮在內(nèi)。比如:女主角需要“一個有詩意、念起來節(jié)奏歡快又小巧可愛的詞”,他想到最清澈明媚的字母之一“L”,后綴“-ita”則充滿了拉丁語的溫柔,拼在一起,于是有了Lolita這個名字。而男主角需要“一個令人討厭的名字,也是一個君王般的名字”,納博科夫就想到了Humbert Humbert,這個名字渾濁、低沉,兼具“狂暴者與謙卑者的雙重共鳴”(納博科夫語)。

很多人對《洛麗塔》的認識源于電影,那就是1997年阿德里安·萊恩對《洛麗塔》的改編。在萊恩之前,大導(dǎo)演庫布里克也拍過《洛麗塔》。兩版《洛麗塔》,萊恩版是愛情悲劇,從亨伯特的視角出發(fā),訴說一個一往情深、悵然若失的愛情悲劇。一切的因果,都為烘托亨伯特的悲情之愛蓄力。1962年庫布里克版,則是一個冷峻的人生悲劇,它不同情亨伯特,也不同情洛麗塔,庫布里克另辟蹊徑,增加了奎迪的戲份,把小說里的亨伯特視角,改成了電影中的旁觀視角,亨伯特和奎迪的戲份雙線并進。庫布里克之所以冷峻,是因為他戳破了愛情神話,剝離那些華美的泡泡糖一樣的言辭,呈現(xiàn)主人公的自私、殘酷、平庸。如果說萊恩版是那個歌頌幻夢的人,庫布里克則是冷距的攝像師,拍出幻夢中的虱子。

亨伯特與奎迪,看似對立,實是一人兩面,演繹著文人巧言令色下的平庸內(nèi)核,亨伯特對洛麗塔的感情,與其說是愛,不如說是對一種審美對象的偏執(zhí),一旦洛麗塔不符合那個審美,亨伯特也會毫不留情地冷漠,而洛麗塔,對這個中年文人也談不上多么熱愛,欺騙、游戲、表里不一,控制與反控制,貫穿這段關(guān)系。兩個版本最直接的不同,從亨伯特形象的不同即可看出,萊恩版是個深情款款的知識分子,一臉世界辜負了我也依然熱愛的表情,而庫布里克版,亨伯特是一個殘酷的唯我主義者,他對黑茲太太的冷漠、對洛麗塔哭泣的不耐煩,暴露他的心性。

納博科夫肯定了庫布里克的版本,但也對電影的改動頗有微詞。在紐約時代廣場勒夫國家劇院的首映式后,他說:“幾天前,在一場小型試映會上,我發(fā)現(xiàn)庫布里克是一位偉大的導(dǎo)演,他的《洛麗塔》陣容豪華,堪稱一流,只不過他把我的劇本改得面目全非。”

納博科夫的抱怨并非沒有道理。《洛麗塔》本是個第一人稱故事,到了庫布里克手上,敘述視角變了,小說的華麗、謎語、象征,也被電影大大削弱,取而代之的是庫布里克高鮮明的自我風(fēng)格。這當中固然有小說轉(zhuǎn)換為電影的媒介問題,但兩個人強烈的作者屬性,本身就難以兼容,納博科夫是一個執(zhí)著的作者,庫布里克以強勢著稱,一山不容二虎,自古皆然。

那么,《洛麗塔》的原著想表達什么呢?關(guān)于忘年戀的小說這么多,為什么這部小說最出名?

讓我們從納博科夫年輕時寫的一篇小說講起。

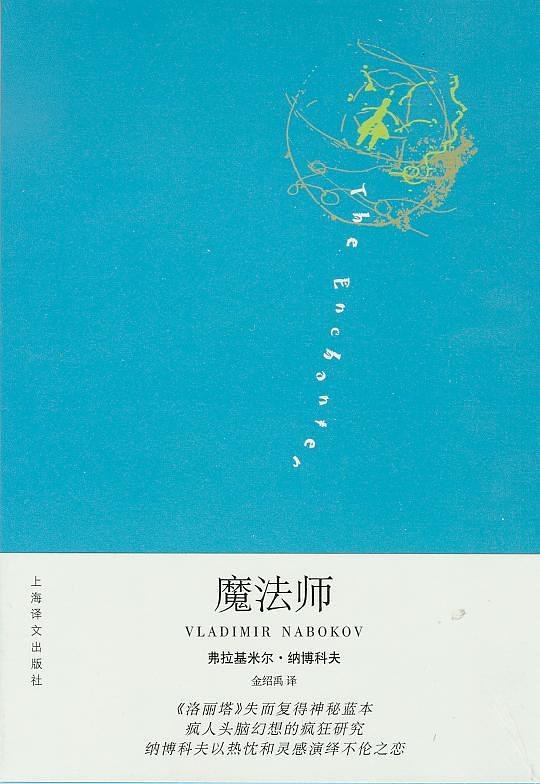

《魔法師》

這部小說叫《魔法師》,是洛麗塔的前身。它原名《沃爾謝卜尼克》(初稿用俄文書寫),同樣是寫一個中年男人和蘿莉女孩的故事。所不同的是:在《洛麗塔》中,黑茲太太死后,亨伯特帶著洛麗塔長途旅行,兩個人一度魚水歡暢,但終因洛麗塔的反抗、劇作家奎迪的攪局,這段不倫戀滑落至悲劇。亨伯特因槍殺奎迪而入獄,罹患精神分裂,在獄中寫下了《洛麗塔、或一個純潔的鰥夫的自白》,也就是小說開頭的敘述場景。但在《魔法師》中,那個有戀童癖的五十歲男人在寡婦死后,把少女帶到了一家旅館,趁少女熟睡的時候,意圖施行強奸,導(dǎo)致少女驚醒,“發(fā)出撕心裂肺的叫喊,面對聞聲而來的其他住客,他驚恐萬分,朝外狂跑,撞上了一輛卡車,死了”。(李偉長:《危險的納博科夫》)

納博科夫1940年就寫完了《魔法師》,但直到1959年,他才公開發(fā)表這部小說。最初,連他自己也不太能接受《魔法師》,他憑借本能創(chuàng)作,但這個靈感結(jié)晶仍讓他感到驚世駭俗,所以在寫完后,納博科夫就把《魔法師》束之高閣,直到重讀時,他覺得這“是一個優(yōu)美的俄文散文作品,行文曉白通暢”,才決定發(fā)表出來。

《魔法師》的結(jié)局非常道德化,到了《洛麗塔》,作者對男主人公的心理描寫大幅增加了,小說的謎語、暗諷、敘述干擾等,也比《魔法師》豐富許多。

比如:《洛麗塔》中出現(xiàn)了大量作家和作品,這些引用并不只是納博科夫掉書袋,它們關(guān)涉小說的母題。王后海倫、女神比阿特麗斯、12歲少女勞拉、14歲少女弗吉尼亞,還有維吉爾筆下的小仙女等,這些文學(xué)女性的入場,既成為亨伯特文人屬性的佐證,也暴露出他內(nèi)心對少女的向往、對世俗道德的厭惡。亨伯特引用那些前輩作家與未成年少女的戀情,為自己的行為開脫,暗含了他所理解的文學(xué)之美。

《洛麗塔》充滿了戲仿、互文和反諷。愛倫·坡、佛洛依德和喬伊斯這些大作家、大學(xué)者,還有公路小說、色情文學(xué)、宗教語錄等文學(xué)體裁,都一個個被納博科夫挪揄,《洛麗塔》對于獵奇者來說意味著不倫之戀,但對于文學(xué)愛好者來說,它是一個巨大的迷宮、老頑童納博科夫的游樂園,在這個游樂園里,一切都被允許,一切都在顛覆,人世間的清規(guī)戒律被拋之腦后,自由成了文學(xué)神圣的底線,一切懷有某種真理傾向的解讀,都只會引起納博科夫的嘲笑。

在1944年《尼古拉· 果戈里》中, 納博科夫曾說:“在藝術(shù)超塵絕俗的層面, 文學(xué)當然不關(guān)心同情弱者或譴責強者之類的事情, 它注意的是人類靈魂那隱秘的深處,彼岸世界的影子仿佛無名無聲的航船的影子一樣從那里駛過。”這段話或許會讓道德主義者不適,但從《魔法師》到《洛麗塔》,乃至納博科夫以自己為原型書寫的《普寧》,這種對“彼岸世界”的追尋,貫穿納博科夫的文學(xué),它并非清除任何道德、戒律,而是提醒著人們,在凡人以為的不變真理之外,或許有更高的存在,在安排著人間的變化,當人們?yōu)槟骋环N真理沉醉,便可能陷入另一種狹隘,當評論家以德性之名,對作品加以要求、斥責,它所反對的正是文學(xué)本身。

二

納博科夫的態(tài)度,與他的成長軌跡有關(guān)。他出身俄國貴族,奉俄國為故鄉(xiāng),家庭的自由主義傳統(tǒng),塑造他的精神底色,也讓他從小熟讀莎士比亞的著作,學(xué)會俄語、英語、法語三年語言。但帝俄的崩潰、家庭的沒落,讓他走上流亡之路,先后客居德國、法國和美國。納博科夫自居高貴,卻陷入淪落人的困境,雖然,有賴于財產(chǎn)和廣闊的流亡朋友圈,他的衣食住行尚能維持,但故鄉(xiāng)的失落、統(tǒng)治者以真理名義施行的濫殺,仍反復(fù)挫傷他的心靈,尤其是身為自由主義反對派的父親,1922年死于政敵暗殺,更讓他感到現(xiàn)實政治的恐怖、道德話術(shù)的虛妄。他曾追憶父親“是俄國偉大的無階級的知識分子的一員”,父親死后,關(guān)于彼得堡的記憶曾為孤獨的暗影,革命,再革命、大清洗、斯大林的接管,讓故鄉(xiāng)變得陌生。

流亡者納博科夫在西歐堅持俄語書寫,和很多批評家的指責不同,他的作品里不乏對現(xiàn)實的警告,比如反極權(quán)小說《斬首之邀》,就是對獨裁政權(quán)、非法監(jiān)禁和傷害言論自由行為的嘲笑和諷刺。納博科夫并非一個虛無主義者,他只是不提供真理,不做那個與虎謀皮、充當國師的人,他對現(xiàn)實的關(guān)懷不在于提出理想,而在于警惕恐怖,不是建設(shè)烏托邦,而是探索一個共同的底線,這個底線就是避免“殘酷”,它是《洛麗塔》最關(guān)鍵的主題。

許多人被亨伯特所感動,但納博科夫說:亨伯特是一個“虛偽、殘暴的卑鄙之徒,他竭力擺出一副‘動人的’面孔”。而當《洛麗塔》在美國鬧得沸沸揚揚時,納博科夫提醒人們不要過多關(guān)注道德性,他說:“對我而言, 一部小說的存在, 說得露骨一點, 完全在于它提供我所謂的‘美感的極樂’(aesthetic bliss), 也就是感受到在某方面, 以某方式, 與藝術(shù)的常規(guī)(好奇、溫柔、善良、狂喜)發(fā)生關(guān)聯(lián)。這類書籍有如鳳毛麟角, 其余都只是‘話題垃圾’(topical trash), 不然就是某些人所謂的‘觀念文學(xué)’(Literature of Ideas), 后者往往是具有巨大石膏像的話題垃圾, 一代傳過一代, 直到有人拿起錘子, 擊碎巴爾扎克、高爾基、托馬斯·曼。”

納博科夫反對把小說當作勸人向善的和諧指南,但與此同時,他不否認藝術(shù)的道德力量。道德當然是藝術(shù)的一個部分,當故事產(chǎn)生時,道德會自動浮現(xiàn),只是在不同讀者眼里,那道德的意味并不一樣,納博科夫并不厭惡道德,甚至有的時候,他通過小說警告世人,但作為小說家,他同樣警惕認可偏狹、固有的概念試圖把小說吞并。因為那種強力意圖,本身也包含著納博科夫警惕的“殘酷”。

所謂“殘酷”,是個人或集體因一己之崇高、美好訴求,而對他人造成過的冷漠甚至暴力。哲學(xué)家理查德·羅蒂在《卡思邊的理發(fā)師一一納博科夫論殘酷》里一針見血地指出,亨伯特是一個自戀的審美創(chuàng)造者和殘酷制造者,他巧言令色,用抒情的敘述將自己的行為合理化、神圣化,在他的眼里,洛麗塔是一種復(fù)雜之美的象征,滿足藝術(shù)家對青春與占有的渴望,但與此同時,當亨伯特這樣的精神藝術(shù)家大談他們對美的向往,他們對身邊人的冷漠和無視,值得我們留心。

羅蒂和納博科夫都強調(diào)一個細節(jié),那就是“卡思邊的理發(fā)師”:

“在卡思邊鎮(zhèn)上,一位非常老邁的理發(fā)師為我(亨伯特)剪了一個非常不入流的頭發(fā):他絮絮叨叨地談?wù)撍粋€打棒球的兒子,說到情緒激動時,還噴出口水在我脖子上,而且偶然用我的包巾擦拭他的眼鏡,或停下他那巨大的剪刀,去剪一些泛黃的舊報紙;我真是心不在焉,以至于當他指著放在那些老舊灰色照片的洗發(fā)液中間的一個相片架時,我才驚訝地發(fā)現(xiàn),原來那一位留著短髭的年輕球員已經(jīng)死去三十年了。”

納博科夫花了一個月來寫卡思邊的理發(fā)師,這個理發(fā)師是個功能性人物,反映出亨伯特缺乏對他人痛苦最起碼的感知能力,而這正是導(dǎo)致“殘酷”的重要原因。

羅蒂說:“對某一種完美成就的執(zhí)迷,會使我們漠視自己對他人所造成的痛苦與侮辱”,“納博科夫由‘內(nèi)在’描寫殘酷,讓我們目睹私人對美感 喜樂的追求如何造成殘酷”。亨伯特屬于美感者,這類人對美和偉大的事物如信徒般執(zhí)迷,沉溺于精美的修辭和景象,卻容易忽略凡人的喜怒哀樂。羅蒂洞見道:“(洛麗塔)這些書都在反省一個事實:情感敏銳的人可能殺人,善于美感喜樂的人可能殘酷,詩人可能毫無憐憫之心一一這些意象大師們可能會滿足于將其他人的生命轉(zhuǎn)化成銀幕上的意象,而對于這些人受苦受難的事實卻視若無睹。”

要理解羅蒂的觀點,需要結(jié)合《洛麗塔》的敘述視角。它不是上帝視角,對人物全盤掌控,而是納博科夫模仿亨伯特的口吻,在臨死之前回憶往事。《洛麗塔》有大量的插敘、倒敘和心理描寫,它汪洋恣肆,有一種對詞匯的迷戀。通過亨伯特的視角,我們在欣賞洛麗塔的同時,也在思考作為敘述者的亨伯特。他說的都是對的嗎?真實的洛麗塔和被講述的洛麗塔有何不同?現(xiàn)代小說是懷疑的藝術(shù)。

納博科夫任由敘述者發(fā)聲,他對人物不橫加干預(yù),也不抒發(fā)道德譴責,他像十九世紀的福樓拜一樣,隱于幕后,讀者僅能從華美辭章和細節(jié)中體會到他的睿智、冷峻、諷刺和對批評家的不屑。納博科夫創(chuàng)造了一個唯美主義者、模仿者(缺乏獨創(chuàng)性)和沉溺于自我感覺的人,不倫之戀只是載體,對藝術(shù)乃至歷史上被剝奪了話語權(quán)的人的反思,才是小說的重要含義。

小說中,亨伯特的敘述伴隨著狂熱的抒情和細節(jié)肥大癥,他總是連篇累牘地談?wù)摷毠?jié),像醉酒一樣四處發(fā)射驚嘆號、排比句或者“你必須”、“我不能”開頭的肯定句,就如同他在談?wù)撀妍愃脚r說到的:“你必須是一個藝術(shù)家,一個狂人,一個無限憂郁的造物,你的欲望是冒著熱毒的氣泡,你詭譎的堅毅里有一股超肉欲的火焰永遠通紅......”他熱愛比喻,在這些比喻中,具體的人遭到剝離,抽象的、滿足“我”的幻想的存在被拔高。

庫布里克版《洛麗塔》劇照

亨伯特最引以為傲的是他的審美。所以他說:“我瘋狂占有的并不是她,而是我自己的創(chuàng)造物,是另一個想像出來的洛麗塔——說不定比洛麗塔更加真實,這個幻象與她復(fù)疊,包裹著她,在我和她之間漂浮,沒有意志,沒有知覺——真的,自身并沒有生命。”

當我們把華美的修辭剝離,回看事實部分,會對亨伯特的“殘酷”有更直觀的認識。在《洛麗塔》中,亨伯特欺騙、引誘12歲女孩;為了接近洛麗塔,勾引洛麗塔的母親夏洛特·黑茲,與她結(jié)婚;幻想殺死妻子、掌控洛麗塔,妻子意外身亡后,亨伯特并不悲傷,反而慶幸;而在旅行途中,他多次實行強奸;對洛麗塔后期表現(xiàn)的痛苦無動于衷,沉溺于自己的夢幻。從亨伯特的角度,這是一個凄婉動人的愛情和懺悔故事,但是,如果從黑茲太太的角度書寫呢?又或者從洛麗塔的角度,這趟旅程,亨伯特真的交代出真相了嗎?

真實的洛麗塔、她更具體的性格,被掩蓋在亨伯特主觀的敘述中,我們看到了一個欲女,一個渾身上下都散著誘人氣息的尤物,就像亨伯特的一段描寫中所呈現(xiàn)的:

“少女勞拉,啃著她忘不掉的水果,含著果汁唱著歌,丟掉她的拖鞋,撓著她赤裸的濕漉漉的后跟,靠著沙發(fā)上我左邊的那堆舊雜志——她的每一個舉動,每走一步,每出一聲,都促使我一會兒隱匿,一會兒擴張在獸性與美麗之間——我令人作嘔、燃燒的獸性與她純潔的棉袍下她肢體的美麗之間——能感知的秘密。”

這個洛麗塔不像一個具體的人,而是滿足亨伯特男性凝視的工具。小說中的亨伯特被寫得聰明、帥氣、有思想,如同一個隱形國王,女人們一個個都成了性欲的化身,崇拜和奉獻給男人的禮物。

亨伯特的自我感動,同時表現(xiàn)在他對洛麗塔如何挑逗自己、又如何背叛自己的書寫中。一個墮落的少女形象由此展開,而男性在里面扮演著被勾引、包容、大度、深情款款的角色。

對亨伯特的神圣化描寫,在阿德里安的電影改編版本里達到極致,可惜,阿德里安版本是一個通俗的愛情幻滅記劇,卻在這個制造幻夢的過程中,把原著對亨伯特殘酷一面的描寫刪除地干干凈凈。洛麗塔的痛苦、亨伯特的自戀,都被一段羅曼蒂克戀曲所取代,尤為值得思考的改寫是——電影中的洛麗塔比12歲要大出許多,她仍是少女,但不會給予人一種11、12歲式的兒童感,而純粹是早熟和性感。

它滿足了廣大亨伯特式男性內(nèi)心對少女的渴求,這種渴求的男性本位體現(xiàn)在——在這段關(guān)系里,男性是魅力非凡、被誘惑的,女性被刻畫成仙水妖婦,犯下惡行、違背倫常,最后依靠男性補救。

三

納博科夫的文學(xué)實踐,是告訴人們世間種種“殘酷”的同時,探討如何避免“殘酷”。羅蒂有一點判斷很準確,就是他指出了納博科夫“自由主義反諷者”的特質(zhì),作為“自由主義反諷者”,“好奇、善良、溫柔、狂喜”是他的目標,而他對此岸世界難得的期許,是希望更多人能認識“殘酷”,避免“殘酷”,減少對一個普通人的侮辱和冷漠,只有越來越多人警惕“殘酷”,人類歷史上大的群體悲劇才可能避免。

這種展現(xiàn)和克服“殘酷”的方式,正是納博科夫的文本實驗。他模仿了傳統(tǒng)的寫作手法,制造一個無處不在、具有統(tǒng)治地位的敘述者,隨后,他利用自己的語言優(yōu)勢,通過對敘述者本身的反諷、間離、逃逸,大量的不利于單一敘述者的語言插入,在文本的空隙間制造了自由和反省空間,喚起一個敏感讀者對“殘酷”的警覺。

作為一個自由主義者,納博科夫是清醒的,他扮演的角色,不是重炮手,也不是輕騎兵,而是一個守門員。

在他的自傳《說吧, 回憶》中,他坦誠自己對防守的迷戀:

“我瘋狂迷上了守門。在俄羅斯和拉美國家, 那勇敢的藝術(shù)總是籠罩著一圈獨特魅力的光環(huán)。 那技藝高超的門將, 淡然、孤獨、冷靜, ……他的汗衫,他的尖頂帽, 他的護膝, 他那短褲后袋露出來的手套, 把他與隊友分離。他是孤獨的鷹、神秘的人、最后的防守者。”

身為一個防守者,納博科夫的觀念被朱迪斯·史克拉爾(Judith Shklar)在無意中道出,她說:“所謂的‘自由主義者’乃是相信‘殘酷是我們所作所為最糟糕之事’的那些人。”

“根據(jù)我的用法, ‘反諷者’嚴肅地面對他或她自己最核心信念與欲望的偶然性, 他們秉持歷史主義與唯名論的信仰, 不再相信那些核心的信念與欲望背后, 還有一個超越時間與機緣的基礎(chǔ)。在‘自由主義的反諷者’的這些無基礎(chǔ)的欲望當中, 包含了一個愿望, 亦即希望苦難會減少, 人對人的侮辱會停止。”