董炳月:論魯迅的“南京記憶” ——以其“自我”的形成與表現(xiàn)為中心

1898年5月至1902年2月,魯迅在南京求學近四年。1922年他在《吶喊·自序》中第一次正面寫及南京求學生活,做了選擇性、重構性的敘述。決定這種敘述方式的,是其作為“作家”的自我呈現(xiàn)與“棄醫(yī)從文”的邏輯。1926年在散文《瑣記》中再次講述南京生活,則強調《天演論》的閱讀體驗,進一步突顯了自己的“前行者”“尋路人”形象。魯迅在南京求學期間之所以對醫(yī)學感興趣,不僅與其父親的病有關,而且與其祖父的《恒訓》有關。魯迅的“立人”思想、進化論觀念、對西醫(yī)的認同等等,均可在其南京求學生活中找到原點。

魯迅作為出生在紹興的破落戶子弟,少年時代飽嘗了生活的艱辛。祖父犯案入獄,父親病故,家境敗落,備受歧視,艱難的生活在他少年時代的心靈上留下了多重創(chuàng)傷。這樣一位破落戶子弟,后來能夠成長為世界級文化巨人,關鍵在于他離開了紹興,生活、成長在南京、東京、仙臺、北京、上海等城市之中。如果沒有這些城市,或者說如果魯迅沒有走進這些城市,那么,他大概只能在紹興庸庸碌碌、無聲無息地度過一生。比較而言,在魯迅生活過的多座城市中,南京具有無與倫比的重要性。戊戌年(1898)三月至壬寅年(1902)一月,魯迅在南京求學近四年。南京是他離開紹興之后生活的第一座城市,他在這里第一次看到了“世界”,開始學習系統(tǒng)的科學知識,閱讀了《天演論》,抄錄了祖父的《恒訓》,思想與人生觀初步形成。他從這里東渡日本留學,回國之后又是在這里進入民國臨時政府教育部,并從這里北上,前往其人生大舞臺北京。對于魯迅來說,南京是“青春第一站”,也是“出仕第一站”。2016年有一本魯迅研究論文集出版——《從南京走向世界:“魯迅與20世紀中國”青年學術論壇》,“從南京走向世界”——這個概括是寫實性的也是象征性的,概括的不僅是魯迅的生活形態(tài),而且是其生命本質。這里的“世界”是空間意義上的,也是知識、思想、精神意義上的。因此,與這個“世界”相對的“南京”,也超越空間性、獲得了多重涵義。質言之,紹興出身的破落戶子弟周樟壽是“從南京走向‘魯迅’”。

南京是魯迅的深刻記憶。成名之后的魯迅多次寫及南京與自己的南京求學生活,但是,相關表述作為一種回憶具有選擇性和重構性,因而成為一種“話語”。某些未被表述的史實作為被壓抑的記憶,同樣深刻地影響著魯迅。記憶是一種對待歷史的態(tài)度,處理記憶是一種處理歷史與現(xiàn)實之關系的方式,一種認識自我、塑造自我的方式。因此,不僅南京是認識魯迅成長史的坐標,魯迅的南京記憶本身也是認識魯迅思想與精神世界的重要資料。本文以三個文本為中心探討相關問題,這三個文本是:《吶喊·自序》(1922年),散文《瑣記》(1926年),家訓《恒訓》(1899年)。

一 《吶喊·自序》中的“異地”

魯迅第一篇寫及南京求學生活的文章是《吶喊·自序》。寫于1922年12月3日,距其1902年從南京赴日留學整整二十年,距其1912年隨民國政府教育部離開南京前往北京整整十年。《吶喊·自序》第三節(jié)寫南京求學生活,曰:

有誰從小康人家而墜入困頓的么?我以為在這途路中,大概可以看見世人的真面目;我要到N進K學堂去了,仿佛是想走異路,逃異地,去尋求別樣的人們。我的母親沒有法,辦了八元的川資,說是由我的自便;然而伊哭了,這正是情理中的事,因為那時讀書應試是正路,所謂學洋務,社會上便以為是一種走投無路的人,只得將靈魂賣給鬼子,要加倍的奚落而且排斥的,而況伊又看不見自己的兒子了。然而我也顧不得這些事,終于到N去進了K學堂了,在這學堂里,我才知道世上還有所謂格致,算學,地理,歷史,繪圖和體操。生理學并不教,但我們卻看到些木版的《全體新論》和《化學衛(wèi)生論》之類了。我還記得先前的醫(yī)生的議論和藥方,和現(xiàn)在所知道的比較起來,便漸漸的悟得中醫(yī)不過是一種有意的或無意的騙子,同時又很起了對于被騙的病人和他的家族的同情;而且從譯出的歷史上,又知道了日本維新是大半發(fā)端于西方醫(yī)學的事實。

這段話魯迅研究者們耳熟能詳,經常引用。但是,結合魯迅南京求學生活的實際情形來看,其中存在著若干問題。其一,魯迅用英文字母(N與K)代指南京與其就讀的學校,沒有寫出真實的地名與校名。在這里,南京是作為“N”和“異地”存在的。這是一種回避。其二,所謂“K學堂”,從K的發(fā)音與下文所列課程來看,是礦路學堂。就是說,魯迅寫自己學歷的時候回避了初到南京時考入的江南水師學堂。這是第二重回避,否定性的回避。其三,魯迅將“到N進K學堂”置于“困頓”“看見世人的真面目”“走異路,逃異地,去尋求別樣的人們”這一脈絡之中來敘述,與事實有出入。十八歲的周樟壽去南京求學,主要原因是“困頓”。1925年5月,即寫《吶喊·自序》兩年半之后,魯迅在《俄文譯本﹤阿Q正傳﹥序及著者自敘傳略》中說:“而我底父親又生了重病,約有三年多,死去了。我漸至于連極少的學費也無法可想;我底母親便給我籌辦了一點旅費,教我去尋無需學費的學校去,因為我總不肯學做幕友或商人,——這是我鄉(xiāng)衰落了的讀書人家子弟所常走的兩條路。”晚年(1934年)所作《自傳》中有同樣的表述,所謂“因為沒有錢,就得尋不用學費的學校,于是去到南京”。魯迅自述的“困頓”之外,還有周作人的解說,曰:

魯迅心想出外求學,家里卻出不起錢,結果自然只好進公費的水陸師學堂,又考慮路程的遠近,結果決定了往南京去。其實這里還有別一個,而且可以算是主要的原因,乃是因為在南京的水師學堂里有一個本家叔祖,在那里當“管輪堂”監(jiān)督,換句話說便是“輪機科舍監(jiān)”。魯迅到了南京,便去投奔他,暫住他的后房。可是這位監(jiān)督很有點頑固,他雖然以舉人資格擔任了這個差使,但總覺得子弟進學堂“當兵”不太好,至少不宜拿出家譜上的本名來,因此就給他改了名字,因為典故是出于“百年樹人”的話,所以豫才的號仍舊可以使用,不曾再改。

總體看來,魯迅在《吶喊·自序》中對于自己南京求學生活的敘述是選擇性、重構性的。他對城市、學校進行了模糊化處理,對去南京求學原因的講述則有“傳說化”傾向。“困頓”、不滿于“世人的真面目”、“走異路,逃異地”都是事實,但這些事實導致的是否是“去尋求別樣的人們”這種思想性、探索性的行為,是個疑問。對于十八歲的貧困青年周樟壽來說,重要的是江南水師學堂不收學費并且發(fā)生活費,他到南京投奔(“尋求”)的本家叔祖周椒生和紹興的保守分子一樣保守,并非“別樣的人們”。實際上,1922年魯迅寫《吶喊·自序》的時候,對于二十四年前自己是否是“走異路,逃異地,去尋求別樣的人們”,并不敢確定。他用“仿佛是想”一語將自己的敘述相對化了。既然是“仿佛”,即并非確鑿的事實,是否“想”過,是當時所“想”還是后來所“想”,也是未知數(shù)。

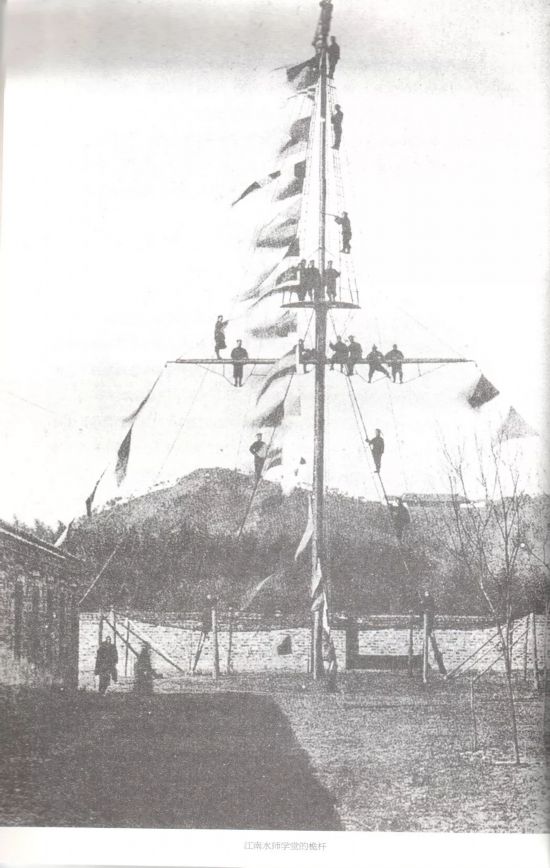

江南水師學堂的桅桿

那么,魯迅在《吶喊·自序》中為何要對自己的南京求學生活做掩飾性、選擇性、重構性的敘述?——這是《吶喊·自序》的寫作目的決定的。《吶喊·自序》是作家魯迅為自己的第一本小說集寫的序,他要在這里塑造自己的作家形象,自然會把個人歷史“傳說化”。于是就有了“走異路,逃異地,去尋求別樣的人們”這種文學性的自我描述。在其“作家傳說”中,“棄醫(yī)從文”是關鍵,而不學醫(yī)則無以“棄醫(yī)”,學醫(yī)又要有學醫(yī)的緣由,所以,《吶喊·自序》對于“《吶喊》的來由”的講述是從其父親的病開始的,寫及南京求學生活的時候,在學校的正式課程之外,突出了課余對生理學著作《全體新論》和《化學衛(wèi)生論》的閱讀。

《吶喊·自序》的邏輯決定著魯迅對“南京記憶”的選擇與重構。這種重構是在去南京求學24年之后進行的,因此融入了魯迅后來的生活體驗。“走異路,逃異地,去尋求別樣的人們”這種有志青年的求索意愿,對于身在紹興的貧困青年周樟壽來說尚屬“仿佛是想”,但對于到達南京之后的周樹人來說確實存在,并且成為“實踐”。這“實踐”之中有1898年10月的轉考礦路學堂——他在這里知道了赫胥黎、蘇格拉底、柏拉圖、斯多噶等“別樣的人們”,有1902年的東渡日本,還有1911年的第二次離開紹興。其中,第二次離開紹興的體驗尤其值得注意。1909年8月,魯迅結束留日生活回國,在杭州浙江兩級師范學堂任教,但不到一年即辭職回到紹興,擔任紹興府中學堂教員兼監(jiān)學。對于1898年離開紹興的魯迅來說,十多年后的返鄉(xiāng)是個“失敗”。魯迅小說《在酒樓上》(1924)中,呂緯甫與“我”有這樣的對話——呂緯甫說:“我在少年時,看見蜂子或蠅子停在一個地方,給什么來一嚇,即刻飛去了,但是飛了一個小圈子,便又回來停在原地點,便以為這實在很可笑,也可憐。可不料現(xiàn)在我自己也飛回來了,不過繞了一點小圈子。又不料你也回來了。你不能飛得更遠些么?”“我”回答說:“這難說,大約也不外乎繞點小圈子罷。”這個“我”應當理解為離鄉(xiāng)十多年之后回到紹興的魯迅。

《朝花夕拾》中的《范愛農》一篇,寫到紹興的“革命”——“滿眼是白旗。然而貌雖如此,內骨子是依舊的”,魯迅、范愛農等人因批評新政府,甚至受到新都督王金發(fā)的手槍威脅。恰在此時許壽裳邀魯迅去南京,范愛農凄涼地對魯迅說:“這里又是那樣,住不得。你快去吧……。”魯迅在《范愛農》中寫道:“我懂得他無聲的話,決計往南京。”魯迅的這次離紹赴寧,與1898年那一次相比,是自覺的“走異路,逃異地,去尋求別樣的人們”。就與故鄉(xiāng)紹興的關系而言,此時思想、事業(yè)方面的挫折與少年時代的屈辱感疊加,激化了魯迅與故鄉(xiāng)的矛盾。所以,所謂“走異路,逃異地,去尋求別樣的人們”,與其說是1898年18歲的周樟壽離開紹興時的意愿,不如說是1922年42歲的“魯迅”對于自己半生道路的表述——文學性的表述。

魯迅1922年底寫《吶喊·自序》的時候,已經發(fā)表了小說《狂人日記》(1918)、雜文《我們現(xiàn)在怎樣做父親》(1919),展示了鮮明的反傳統(tǒng)姿態(tài)——即反叛性的“異”的姿態(tài),因此,當他把南京作為“異地”來敘述的時候,實質上是在確認南京在自己思想史上的位置。“異”即“現(xiàn)代”。作為“異地”的現(xiàn)代的南京,即與作為“舊地”的S城紹興相對立。對于來自紹興的周樟壽來說,在清末開始現(xiàn)代化的南京就是這樣成為“異地”的。無論是對于來自紹興的18歲貧困青年周樟壽來說,還是對于中國封建社會的漫長歷史來說,洋務運動重鎮(zhèn)南京都是“異地”。

二 《瑣記》中前行者的心跡

寫《吶喊·自序》將近四年之后,1926年10月,魯迅在散文《瑣記》中再一次講述自己的南京求學生活。《瑣記》是系列文章“舊事重提”中的一篇,有回憶錄性質,對于南京求學生活的回憶更細致。

在《瑣記》中,魯迅依然以“叛鄉(xiāng)者”的形象出現(xiàn),將赴寧求學作為對抗故鄉(xiāng)的行為來敘述。這種對抗甚至體現(xiàn)在文章結構上。《瑣記》首先敘述鄰居衍太太的故事,用了四頁多的篇幅(在《朝花夕拾》初版本中《瑣記》共占16頁)。魯迅敘述了衍太太的“流言”給自己帶來的屈辱感之后,筆鋒一轉,寫道:

好。那么,走罷!

但是,那里去呢?S城人的臉早經看熟,如此而已,連心肝也似乎有些了然。總得尋別一類人們去,去尋為S城人所詬病的人們,無論其為畜生或魔鬼。

這段話是從衍太太引出來的,但表達的是對“S城人”的不滿。這“S城人”顯然不僅是指衍太太。一個迷信、虛偽、熱情、善良、制造流言的鄉(xiāng)鎮(zhèn)老太太,不具備足以使青年魯迅離開紹興的力量。結合《瑣記》的上下文來看,“S城人”包括(甚至主要是指)那些笑罵中西學堂的人,結合“舊事重提”系列文章來看,則包括《父親的病》中貪婪的庸醫(yī),結合《吶喊·自序》來看,則包括那些“侮蔑”者。是這許多人迫使青年魯迅離開紹興。如前所述,魯迅去南京求學的要因之一是貧窮。《瑣記》寫道:“無須學費的學校在南京,自然只好往南京去。第一個進去的學校,目下不知稱為什么了,光復以后,似乎有一時稱為雷電學堂,很像《封神榜》上‘太極陣’‘混元陣’一類的名目。總之,一進儀鳳門,便可以看見它那二十丈高的桅桿和不知多高的煙通”。南京城的儀鳳門與江南水師學堂的桅桿、煙筒給青年魯迅留下了深刻印象。當時魯迅從紹興去南京,是乘船至下關碼頭上岸進城。從儀鳳門進入南京城之際,他大概會想起自己病故不久、名叫“鳳儀”的父親。

清末的南京城儀鳳門

考入江南水師學堂不足半年,魯迅即轉考附設于陸師學堂的礦路學堂。棄學轉考的原因,按照《瑣記》的敘述有兩個:一個是水師學堂等級森嚴,高年級學生橫行無忌,另一個是迷信,淹死過學生的游泳池被填平,上面建了廟,鬼節(jié)有和尚來做法事、超度亡靈。魯迅用“烏煙瘴氣”四字概括之。不過,這并非魯迅轉考礦路學堂的全部原因。結合魯迅其他作品來看,還有學校體制與專業(yè)、安全方面的原因。1925年5月13日,魯迅在《隨感錄(八)》中寫到自己“在N的學堂做學生的時候”,與同學一起譏笑念“釗”為“鈞”的新職員,發(fā)生沖突,兩天之內與十多名同學被連記兩小過兩大過,再記一小過就要被開除學籍。這個候補道做校長的“N的學堂”就是江南水師學堂。校方的專橫正與《瑣記》所寫高年級學生的橫行相表里。魯迅考入江南水師學堂后被分在管輪班,他對自己的專業(yè)并不滿意。1934年他在《自傳》中說得明白:“因為沒有錢,就得尋不用學費的學校,于是去到南京,住了大半年,考進了水師學堂。不久,分在管輪班,我想,那就上不了艙面了,便走出,又考進了礦路學堂,在那里畢業(yè),被送往日本留學。”他在與楊霽云的談話中也說過:“只有福建人才可在艙面甲板上工作,外省人一律只好管理機器間。照這樣下去,等到船沉了還鉆在里面不知道呢!所以我就不干了。”由此可見,不愿今后“上不了艙面”,不愿做沉船時的犧牲品,也是魯迅改考礦路學堂的重要原因。

在《瑣記》中,礦路學堂的學習生活充滿朝氣。魯迅的德語學習是在這里開始的,“此外還有所謂格致,地學,金石學,……都非常新鮮。”更重要的是“看新書”,而且看到了《天演論》——魯迅寫道:“看新書的風氣便流行起來,我也知道了中國有一部書叫《天演論》。星期日跑到城南去買了來,白紙石印的一厚本,價五百文正。”這段記述可以與周作人日記互相印證、互相補充。周作人辛丑年(1901)十二月二十四日的日記是這樣的:

晴,冷。上午看《今水經》。飯后步行至陸師學堂,道路泥濘,下足為難。同大哥談少頃,即偕至鼓樓一游。同鄉(xiāng)張君協(xié)和(邦華,礦生)同去,啜茗一盞而返。予循大路回堂,已四下鐘矣。晚飯后大哥忽至,攜來赫胥黎《天演論》一本,譯筆甚好。夜同閱《蘇報》等,至十二鐘始睡。

查舊日歷,辛丑年十二月二十四日為公元1902年2月2日,星期日。將周作人日記與魯迅《瑣記》的敘述結合起來,可以對魯迅當天的活動有比較完整地了解。當天下午,魯迅先與周作人閑談,然后邀同學張邦華同至鼓樓喝茶,周作人返校之后,他到城南花五百文錢買了《天演論》,晚飯后至周作人處共讀、討論。當時,五百文對于窮學生魯迅來說是一筆巨款。《瑣記》寫到,魯迅考入水師學堂的時候,“學生所得的津貼,第一年不過二兩銀子,最初三個月的試習期內是零用錢五百文。”就是說,魯迅買《天演論》的錢相當于新生三個月的零用錢。身為窮學生,花巨款買《天演論》,買到之后當晚就去與下午剛見過面的弟弟共讀、討論,可見《天演論》對青年魯迅的吸引力與沖擊力。魯迅在《瑣記》中這樣記述自己閱讀《天演論》的感受:“哦!原來世界上竟還有一個赫胥黎坐在書房里那么想,而且想得那么新鮮?一口氣讀下去,‘物競’‘天擇’也出來了,蘇格拉第柏拉圖也出來了,斯多噶也出來了。”即使因為“看新書”被本家叔祖批評為“有點不對了”,他也“仍然不覺得有什么‘不對’,一有閑空,就照例地吃侉餅,花生米,辣椒,看《天演論》”。對于整個思想體系深受進化論影響的魯迅來說,1902年2月2日是個重要的日子。所以,二十四年(1902-1926)過去之后,他依然清楚地記得買書的時間和書款數(shù)額。《瑣記》寫于1926年10月8日,在1926年10月這個時間點上,魯迅講述當年購買、閱讀《天演論》的體驗,是對自己進化觀念的確認。這種確認與此前的《狂人日記》(1918)、此后的《﹤中國新文學大系﹥小說二集序》(1935)有關進化論的表述處于同一思想脈絡之中。

江南陸師學堂的洋樓

新課程、“看新書的風氣”使魯迅茁壯成長,但礦路學堂一度面臨停辦的風險,臨近畢業(yè)時出路也是個問題。《瑣記》寫道:

畢業(yè),自然大家都盼望的,但一到畢業(yè),卻又有些爽然若失。爬了幾次桅,不消說不配做半個水兵;聽了幾次講,下了幾回礦洞,就能掘出金銀銅鐵錫來么?實在連自己也茫無把握,沒有做《工欲善其事必先利其器論》的那么容易。爬上天空二十丈和鉆下地面二十丈,結果還是一無所能,學問是“上窮碧落下黃泉,兩處茫茫皆不見”了。所余的還只有一條路:到外國去。

這里,魯迅機智地從三個角度概括了自己兩所學校四年間“上天入地”的學習生活,最后歸結于“到外國去”。其概括是否定性的,出國留學也因此帶有幾分被動性——所謂“所余的還只有一條路”。在《瑣記》中,這句“所余的還只有一條路:到外國去”,與前文寫及離開紹興時的那句“好。那么,走罷!”發(fā)揮著同樣的轉折功能,而且前后呼應,形成一個結構,將魯迅置于“走異路,逃異地,去尋求別樣的人們”的旅程中。——這也正是魯迅希望獲得的敘事效果。事實上,在當時洋務運動的大背景上,留學是一件光榮的事,礦路學堂選派學生赴日留學是計劃內的正常工作,談不上“所余的還只有一條路:到外國去”。魯迅啟程東渡之際,同窗好友胡韻仙寫送別詩三首相贈,詩序中有“兄有東瀛之行,壯哉大志,欽慕何如”之語,三首詩更是洋溢著理想主義的熱情。如第一首:“英雄大志總難侔,夸向東瀛作遠游。極目中原深暮色,回天責任在君流”。魯迅一行赴日留學是1902年4月4日在橫濱上岸,駐日公使蔡鈞在4月11日寫給日本外務大臣小村壽太郎的公函中說:“本大臣茲準南洋咨派礦務畢業(yè)學生六名來東研究礦學,該生等均系初到,為諳貴國語言文字,擬先入宏文學堂肄業(yè),俟其通曉語言文字后再行送入別校。”可見,魯迅用“所余的還只有一條路:到外國去”這種表述,再一次重構了自己的南京求學生活——悲劇性地重構。而且,他對于留學人數(shù)的記憶也有誤。《瑣記》說是五名,實際是六名。

魯迅的礦路學堂畢業(yè)執(zhí)照

《朝花夕拾》中,魯迅回憶自己成年之后求學生活的散文有兩篇,一篇是《瑣記》,一篇是《藤野先生》。留日生活是南京求學生活的延續(xù),因此《藤野先生》是《瑣記》的延續(xù)。《朝花夕拾》中的文章前后銜接,有連貫性。《父親的病》《瑣記》《藤野先生》三篇之間尤其如此。魯迅1926年10月7日寫了《父親的病》,此文最后是寫父親彌留之際衍太太讓“我”在父親耳邊大喊,于是,次日(10月8日)所作《瑣記》便從衍太太的故事寫起。《瑣記》結尾是寫自己與三名同學被派往日本留學,于是三天后(10月12日)所作《藤野先生》便敘述留日生活。因此,在《瑣記》的延長線上閱讀《藤野先生》,某些問題會看得更清楚。《藤野先生》開頭的一句是“東京也無非是這樣”,這句話中的“也”字是相對于南京而言的。所謂“這樣”是“怎樣”?接著這句話,魯迅用厭惡、調侃的筆調敘述留學生的辮子、學跳舞,這也就是《瑣記》寫江南水師學堂時所謂的“烏煙瘴氣”。和當年厭惡“烏煙瘴氣”、改考礦路學堂一樣,魯迅因厭惡那些“清國留學生”,再次做出了離開的決定——《藤野先生》寫道:“到別的地方看看,如何呢?”于是遠走仙臺,進了仙臺醫(yī)學專門學校。這句“到別的地方看看,如何呢?”,和《瑣記》中的“好。那么,走罷!”“所余的還只有一條路:到外國去。”兩句一樣,不僅發(fā)揮著相同的敘事功能,展現(xiàn)著魯迅的相同心態(tài),而且同樣在塑造魯迅的前行者形象。這樣,在《瑣記》和《藤野先生》中,紹興、南京、東京、仙臺這幾座城市便同樣成為魯迅走過的“異路”上的坐標。

三《恒訓》中的醫(yī)學問題

如前所引,魯迅在《吶喊·自序》中敘述礦路學堂的學習生活時說:“生理學并不教,但我們卻看到些木版的《全體新論》和《化學衛(wèi)生論》之類了。我還記得先前的醫(yī)生的議論和藥方,和現(xiàn)在所知道的比較起來,便漸漸的悟得中醫(yī)不過是一種有意的或無意的騙子,同時又很起了對于被騙的病人和他的家族的同情;而且從譯出的歷史上,又知道了日本維新是大半發(fā)端于西方醫(yī)學的事實。”在《吶喊·自序》的敘述中,魯迅對醫(yī)學感興趣、課外閱讀醫(yī)學書籍,是起因于父親的病。但事實上這并非全部原因,另一重要原因是《恒訓》的影響。

《恒訓》是魯迅祖父周福清1899年2月底至3月初寫給子孫的訓詞,當時他正在杭州的監(jiān)獄里服刑。同年年底,已經轉入礦路學堂的魯迅完整抄錄了這份《恒訓》。周福清手書原件已佚,現(xiàn)存國家圖書館的是魯迅的抄件。抄件最后一行為“己亥十月上浣孫樟壽謹抄于江南陸師學堂”。這里,魯迅強調自己“孫”的身份,用了家譜上的名字“樟壽”,并且用了“謹”字,可見其對《恒訓》的恭敬、重視程度。《恒訓》與魯迅生存方式的復雜關系須專文探討,這里僅討論醫(yī)學問題。

《恒訓》第一節(jié)(相當于“序言”)曰:“有恒心,有恒業(yè),有恒產。有恒心得見有恒善,圣之基。人而無恒,不可以作巫醫(yī)。持恒能久,視此訓辭。”這是從總體上強調做人、生存的基本原則,即強調“恒”的重要性。更重要的是,周福清將“恒”與“巫醫(yī)”聯(lián)系在一起、作為“作巫醫(yī)”的條件。這里的“巫醫(yī)”盡管可以引申為“有專門技能的人”,但其本意畢竟是“醫(yī)”,而且是起源意義上的“醫(yī)”(“巫醫(yī)”)。可見,整篇《恒訓》是在“醫(yī)”的比喻性、背景性框架之中闡述生存問題的。因此,正文部分寫及醫(yī)學問題是必然的。《恒訓》依據(jù)訓誡的內容分為九節(jié),依次是:力戒昏聵;力戒煙酒;力戒損友;養(yǎng)生法;病弗延西醫(yī);家鑒(含三條“敗家之鑒”即“縱容孩兒”“信婦言”“要好看”);有良心;有恒業(yè);有積蓄。一目了然,第五節(jié)“病弗延西醫(yī)”是專論就醫(yī)問題。本節(jié)節(jié)題已經表明周福清不信西醫(yī),正文部分則對此做了詳細說明,曰:

中國南人北人,氣體不同,服藥亦異。北人時服大黃,川楚人好服附子,南人且不同矣。況遠隔數(shù)萬里之重洋乎?予在都,見病者延洋人醫(yī),無不速斃。用冰帽者,其死更速,不知體質不同之理也。[中略]唯跌打骨斷諸傷,可用西醫(yī),然須慎擇,蓋洋人在中國者,多庸醫(yī)也。洋人金雞哪霜治瘡毒,亦不可信。我眼見張姓友,購治項癰,初頗速效,月余復發(fā)更甚,仍用中國醫(yī),醫(yī)痊。

周福清對西醫(yī)的否定是經驗主義式的,但“氣體”(體質)之說不無科學依據(jù)。本節(jié)不僅告誡子孫“病弗延西醫(yī)”,而且提供了若干中醫(yī)藥方,介紹了多種日常養(yǎng)生法。

魯迅在南京求學時手抄的《恒訓》

青年魯迅作為“孫”、作為“樟壽”“謹抄”了這份《恒訓》,對于其中涉及醫(yī)學的部分不會熟視無睹。因此可以說,他作為礦路學堂的學生,課余閱讀《全體新論》和《化學衛(wèi)生論》等生理學著作,甚至關心西醫(yī)與日本明治維新的關系,遠因是為父親治病的痛苦記憶,近因則是祖父《恒訓》中的教誨。不過,基于對給父親治病的那些中醫(yī)的了解,青年魯迅對于中西醫(yī)的態(tài)度與祖父相反。他否定中醫(yī),但其否定也是經驗主義式的。顯然是為了給自己的經驗主義認識尋找科學依據(jù),他才去閱讀生理學著作。此時,所謂的“走異路,逃異地,去尋求別樣的人們”,也在醫(yī)學認識方面通過與祖父的對立獲得了具體內容。后來,無論是在《吶喊·自序》中還是在《瑣記》中,魯迅對于中醫(yī)的批判都意味著對祖父《恒訓》中的中西醫(yī)觀的否定。在此意義上,《吶喊·自序》與《瑣記》都是《恒訓》的對立性文本。魯迅在《吶喊·自序》與《瑣記》中,用沉默與省略處理了自己南京記憶中的《恒訓》。

四 南京作為魯迅“原點”的多重意義

十八歲的貧困青年周樟壽從紹興沿著“異路”來到他的第一個“異地”南京,開始了多種維度的自我建構,南京因此成為其生命的原點。在多重意義上都是如此。魯迅的知識、思想、感情、行為方式等等,均處于“南京”的延長線上。在南京被給予的“樹人”的名字,無疑影響了其“立人”思想的形成。留日時期他在《文化偏至論》中闡述了“立人”思想,而且終生堅持,持續(xù)在不同的脈絡中闡述。他在南京學的是開礦,到東京之后撰寫了《中國地質略論》,與顧瑯合著了《中國礦產志》。這是在繼續(xù)自己的“礦學”本業(yè),符合政府的要求。如前引清國駐日公使蔡鈞給日本外務大臣的公函顯示的,政府本來就是派他們去學礦學。他在南京閱讀《天演論》、接受了進化論觀念,赴日留學之后發(fā)揚光大之。在仙臺醫(yī)專讀書時依然讀《天演論》,甚至翻譯有關進化論的著作。棄醫(yī)從文、從仙臺回到東京之后,他在《人間之歷史》《摩羅詩力說》等文章中更深入地探討進化論。五四時期他將進化論轉化為獨特的“幼者本位”生命倫理觀,終生堅持。他在南京開始對西醫(yī)感興趣,所以赴日留學、在語言學校(宏文學院)的日語學習結束之后,選擇醫(yī)學專業(yè)去了仙臺醫(yī)專。就性格、行為方式而言,魯迅南京時期通過轉考礦路學堂、批判中醫(yī)等行為表現(xiàn)出的自主性與叛逆性,在留日生活中再次表現(xiàn)出來。從宏文學院畢業(yè)后選擇醫(yī)學,顯然違背了留學派遣機構“研究礦學”的本意。入仙臺醫(yī)專就讀僅一年半,就擅自退學(退學申請是別人代補的)。《吶喊·自序》中的“走異路,逃異地,去尋求別樣的人們”,《瑣記》中的“好。那么,走罷!”“所余的還只有一條路:到外國去。”,都是以1898-1902年間的南京為坐標,被1922、1926年的魯迅表述出來。這種“走”的姿態(tài)成了魯迅的基本生命形態(tài),所以,他出國之后從東京走到仙臺,從仙臺走回東京。回國之后從紹興走到南京,從南京走到北京。1926年從北京的“走”,則成為魯迅生命史的巨大轉折點。

對于魯迅來說,南京求學生活如此重要。因此,以這段生活為坐標,魯迅的人生與思想可以劃分為三個時期:前南京時期,南京時期,后南京時期。

如前所述,魯迅比較完整地寫及南京求學生活的文章僅有《吶喊·自序》與《瑣記》兩篇。南京求學生活的許多內容被他封存在記憶之中,我們只有從周作人、許壽裳、張邦華、許廣平等人的回憶中,才能相對完整地看到他當年南京生活的面貌。例如貧困——貧困到缺冬衣、吃辣椒御寒,與旗人的沖突,等等。被封存的記憶更為沉重,與被表述的記憶一起,共同證明著魯迅“南京記憶”的重要性。

《瑣記》寫于1926年10月8日,第二年即1927年魯迅定居上海。同樣是在1927年,蔣介石發(fā)動“四一二”政變獨攬政權、南京國民黨政府成立。歷史的、現(xiàn)實的、個人的、社會的諸種因素,決定著魯迅會持續(xù)關注南京。魯迅一貫反專制,定居上海后積極倡導革命文學、成為左翼文壇領袖,與壓制左翼文學、進行文化圍剿、殺害進步作家的南京政府之間存在著根本性的對立。因此,對于上海時期的魯迅來說“南京”成為政治性的城市。魯迅1928年4月10日所作雜文《太平歌訣》,從有關中山陵的三首民謠批評民眾的蒙昧與某些“革命文學家”的自欺欺人;1931年12月發(fā)表的《南京民謠》視國民黨大員為“強盜”,諷刺其裝腔作勢、各懷鬼胎;1933年1月26寫給日本友人望月玉成的七絕《贈畫師》,前兩句為“風生白下千林暗,霧塞蒼天百卉殫”,諷刺了南京政府的黑暗統(tǒng)治——“白下”即南京。

魯迅晚年最后一次集中抒寫南京與自己的南京記憶,是在1931年6月。6月14日,他給來訪的日本友人宮崎龍介及其夫人白蓮女士寫了兩首七絕(兩幅字),分別是:

大江日夜向東流,聚義群雄又遠游。六代綺羅成舊夢,石頭城上月如鉤。

雨花臺邊埋斷戟,莫愁湖里余微波。所思美人不可見,歸憶江天發(fā)浩歌。

宮崎龍介是孫中山革命的支持者、大名鼎鼎的宮崎滔天(1871-1922)的侄子,其父宮崎彌藏也是中國革命的支持者。魯迅面對宮崎龍介,顯然是想起了自己的青春時代——青春時代的南京與東京,于是寫下了這兩首詩。詩中,現(xiàn)實、記憶、政治、抒情四者完美地融合在一起,長江、石頭城、雨花臺、莫愁湖等南京標志性景觀得到全面呈現(xiàn)。這兩首七絕,可以看作晚年魯迅寫給南京的告別詩。

2019年4月17日完稿。于寒蟬書房。

(圖片來自徐昭武編著的《尋求別樣的人們/魯迅在南京》一書,由作者提供)