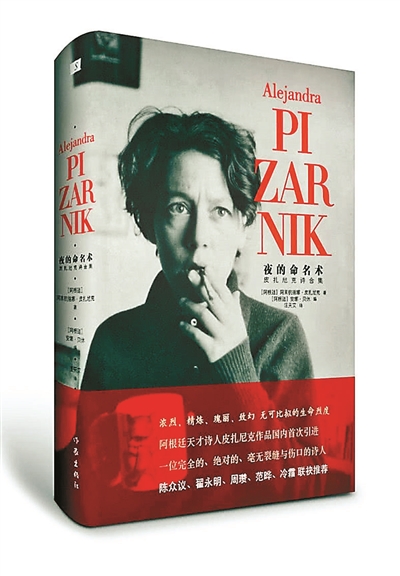

《夜的命名術(shù):皮扎尼克詩合集》出版 漢語語境里首次譯介出版其作品 傳奇詩人皮扎尼克:寫詩是修復最本質(zhì)的傷口

說起阿根廷,國內(nèi)讀者大多知曉博爾赫斯,卻不知道皮扎尼克。

阿萊杭德娜·皮扎尼克是阿根廷的傳奇詩人,作為一個英年早逝的敏感的詩人,皮扎尼克是二十世紀最動人心魄的詩歌作者之一,她的詩歌熾烈、純粹、直抵人心。

作家出版社最新推出的《夜的命名術(shù):皮扎尼克詩合集》是漢語語境里首次譯介出版皮扎尼克的作品。譯者汪天艾為此書耗費5年時間。她說翻譯這本詩集的過程是完全把自己打開,讓皮扎尼克的語言入侵的過程:“我從2014年夏天開始翻譯這本詩集,最后一次定稿是今年春天,完全覆蓋了我在馬德里讀博士的時間,直到畢業(yè)回國工作。皮扎尼克的詩,不是她需要被我翻譯,是我需要翻譯她,我對她的詩歌有一種本質(zhì)上的需求。羅蘭·巴特說:‘我寫作是為了被愛,被某個遙遠的人所愛。’那么我翻譯她就是為了去愛某個遙遠的人,并籍此找到與自己共處乃至和解的可能。”

總之,我想在一切終結(jié)的時候

能夠像一個真正的詩人那樣說:

我們不是懦夫

我們已經(jīng)做了所有能做的。

——皮扎尼克《夜的命名術(shù):皮扎尼克詩合集》

夜、命名和術(shù),皮扎尼克詩歌的三個元素

阿萊杭德娜·皮扎尼克是擁有俄羅斯和斯拉夫血統(tǒng)的猶太裔阿根廷詩人,1936年4月29日出生于布宜諾斯艾利斯。自幼長期受失眠和幻覺困擾,少女時代開始接受精神分析。19歲出版第一本詩集,青年時代旅居巴黎數(shù)年,曾在索邦學習并翻譯法國詩人的作品,與帕斯、科塔薩爾等作家建立了深刻友情。她曾獲布宜諾斯艾利斯市年度詩歌獎一等獎,得到美國古根海姆和富布萊特基金會的資助,1972年9月25日去世,時年36歲。

《夜的命名術(shù):皮扎尼克詩合集》翻譯自西班牙語原版《皮扎尼克詩全集》,收錄了皮扎尼克生前以“阿萊杭德娜·皮扎尼克”署名結(jié)集出版的全部詩作,以其六本詩歌單行本為分輯之界:《最后的天真》(1956年)、《失敗的冒險》(1958年)、《狄安娜之樹》(1962年)、《工作與夜晚》(1965年)、《取出瘋石》(1968年)和《音樂地獄》(1971年);另有輯七從原書附錄所列生前未結(jié)集出版的詩作中挑選了詩人生命最后三年的部分作品。

這是漢語語境里首次完整譯介這位西語世界最富傳奇魅力的女性詩人之一。同時,這部涵蓋皮扎尼克一生作品的詩合集也渴望逾越“被詛咒的自殺詩人”厄運,展現(xiàn)出其中飽含的艱巨勞作:皮扎尼克的詩歌是一座用智慧與耐心建筑的高樓,以大量閱讀造就了堅定批判、跳脫傳統(tǒng)的筆觸與目光。

汪天艾介紹說,原版書其實沒有真正的題目,西語書名直譯過來就叫《皮扎尼克詩全集》“夜的命名術(shù)”是汪天艾起的,因為她覺得這個名字包含了代表皮扎尼克詩歌的三個元素:夜、命名和術(shù)。

首先是“夜”。汪天艾解釋說,“夜晚”是皮扎尼克詩歌很重要的核心意象,因為皮扎尼克長期失眠,所以經(jīng)常在深夜在凌晨寫作:“她寫過很多反復出現(xiàn)‘夜晚’這個詞語的詩,有的時候夜晚是她想要無限靠近的客體,像她自己說的‘關(guān)于夜晚我懂得很少,卻投身其中’,比如:‘我?guī)缀醪欢雇?夜晚卻像是動物,/甚至幫我仿佛它愛我,/用它的星辰覆蓋我的意識’;或者是她創(chuàng)作的對象,她一直不停嘗試著把夜晚寫成詩歌,所以才會寫下:‘我整晚造夜。我整晚地寫。一個詞一個詞我寫夜晚。’有時候夜晚又是她本身。她對夜晚有一種認同感,寫過‘我是你的沉默,你的悲劇,你的守夜燭。既然我只是夜晚,既然我生命的整夜都屬于你。’失眠的深夜在她的經(jīng)驗中,是可以擁有短暫靜默的時刻,她相信在夜晚的另一邊,有她作為詩人的存在,也有‘暗祟的對生的渴望’”。

至于“命名”,在汪天艾看來,命名這個動作對皮扎尼克而言很重要,命名是她對詞語的使用,相信詞語是可以從紙面上立起來的實實在在的東西,所以才要耗盡心力尋找最恰當?shù)摹⒆顪蚀_的詞語。皮扎尼克害怕自己有一天會失去命名的能力,恐懼這個時刻,因為沒有名字的東西、無法被她準確命名的東西,對她而言就不存在了。那樣萬物都是沉默的,整個世界就在她周圍沉陷下去,消失掉了。

同時,命名不僅是為他者命名,也是為自己命名。寫詩對她而言是一場失敗的冒險,是一個小女孩尋找名字的旅途,還沒開始已經(jīng)失敗。像皮扎尼克自己在采訪里說的,“我是在語言內(nèi)部藏進語言里。當一個東西——哪怕是虛無本身——有名字的時候,會顯得不那么有敵意。但是,我又懷疑真正本質(zhì)的東西是不可言說的。”

汪天艾解釋說自己之所以用“術(shù)”,一方面的原因是煉金術(shù)的“術(shù)”的意思,因為寫詩這件事對皮扎尼克而言是一個用詞語作為原料不停提純、精煉,以不斷向萬物的本質(zhì)中心靠近的過程。這種勞作里包含著反復的嘗試與失敗,也包含著無盡的耐心與失望,甚至最后可能它就是一個偽命題,就像煉金術(shù)一樣,也許這個世界上根本不存在點石成金的配方。

另一方面,“術(shù)”是上古時代的魔法師或者先知所實踐的“術(shù)法”的意思。1964年皮扎尼克回到布宜諾斯艾利斯,她把那座城市形容成“一口井”,一朵在她頭頂打開的食人花,會在一秒之內(nèi)將她吞沒然后閉合。然而,在回去以后,她忍受著頭頂上窺伺的無底深淵,把瞬息的致命一秒延長到八年,出版了一生中最重要的三本詩集:《工作與夜晚》《取出瘋石》和《音樂地獄》。最后一本詩集出版后第二年,三十六歲的皮扎尼克在周末的一天結(jié)束了所有的天真、冒險、幻象,她的生命也隨之終結(jié)。

汪天艾說皮扎尼克生前接受的最后一次采訪,采訪人是她當時的戀人,皮扎尼克在采訪里說,她覺得詩歌對她而言最大的作用是驅(qū)魔和修復,她寫作首先是為了不發(fā)生她害怕的事情,“為了讓傷害我的不至發(fā)生;為了遠離‘惡’。有人說詩人是偉大的治療醫(yī)師。這么說來,詩歌職業(yè)意指驅(qū)邪、祛魅,還有,修復。寫一首詩就是修復最本質(zhì)的傷口——那道撕開的裂縫。因為我們都有傷口。”

我本想談?wù)撋?/span>

那么這就是生命

——皮扎尼克《比遠更遠》

寫詩是對“大寫的詩歌”的靠近

汪天艾認為皮扎尼克有很罕見的詩歌天賦,“無論是她19歲時候?qū)懙脑娺€是她日記里隨便涂抹的句子,都顯示著炫目的天賦。她整個生命就是一個被詩歌點燃的故事,但是,寫作不僅依靠的是繆斯的光臨,更是背后的辛勞。”

詩歌對皮扎尼克而言既是烈火,也是修辭練習。因為她是一個非常勤奮、智慧、耐心的讀者。汪天艾介紹說,皮扎尼克有很厚的摘抄本,“她給摘抄本起了名字叫做‘詞語宮殿’,里面有很多文學作品的摘抄,有時候是句子,有時候只是詞語,除了西語,還有大量的法語英語等等。讀她的日記,你會發(fā)現(xiàn)她每天都有閱讀計劃,在不穩(wěn)定的精神狀態(tài)下,她也許不是每天都寫作,但是每天都在閱讀。在她的私人藏書中,幾乎每一本都劃了各種顏色的線,還做了鉛筆的批注。”

皮扎尼克在寫作的時候,經(jīng)常用一整個晚上想一個恰當?shù)男稳菰~,用不同顏色的粉筆把不同的選項寫在墻上,嘗試哪一個最好。也會把零散的詩句用打字機打在卡片上,然后剪開,互相拼湊,互相遮蔽,看看怎樣最好。像她自己在日記里寫的:“我喜歡準確的語言,恰好的詞語,喜歡每樣東西都正確,令人害怕地清楚可見,像詩歌里的字母從紙上立起來那樣。每一樣都不可取代,不可隨意替換。”她曾經(jīng)給她的編輯解釋說,自己所創(chuàng)作的體裁,不應該叫“詩歌”,而是一種“靠近的嘗試”,她說自己寫的每一首詩都只是對“大寫的詩歌”的靠近。

汪天艾說皮扎尼克的詩歌是一種不斷向內(nèi)的寫作,她對“我”這個個體的關(guān)注,對日常感性的關(guān)注貫穿其全部創(chuàng)作生涯。“可能有的人會覺得這是一種所謂‘小’的寫作,我不是這樣覺得,對所謂‘小’的關(guān)注(也就是說不是什么恢弘的社會命題或者歷史視野)并不意味著她的寫作止于‘小’本身,更不是對自我的沉湎。用詩歌談?wù)摗钚〉暮聊且环N詩藝策略。她是在以一種向內(nèi)的努力去接近更高一層的真理,比如詞語,比如生命。”

皮扎尼克的詩歌創(chuàng)作有一種表達的焦灼感和烈度,有的讀者可能會覺得她的詩歌意象重復率特別高,有很多高頻詞,而且好像反反復復一直在寫一樣的體驗。但是汪天艾覺得,她的重復當中是有遞進、有濃縮、有微妙但決定性的變化的,而重復本身就是她想要對一些她心中最重要的東西不停確認和靠近的方式。

某個詞語為我擋風

某個小真理讓我坐下來

從此生活

某個句子只屬于我

讓我每晚擁抱

——皮扎尼克《起源》

不曾懶惰,也不是懦夫

皮扎尼克在現(xiàn)實與其精神狀態(tài)的兩個世界之間,上演的是一場自救與沉淪的拉鋸戰(zhàn):一個備受折磨的靈魂,一種孩童式的天真的矛盾。從十八歲就開始接受精神分析治療的她,對自己的狀態(tài)始終有著極為清醒的意識,然而皮扎尼克一部分的自己想要治愈,另一部分自己拒絕被治愈;身體的一部分迫切渴望無盡地下沉與拋棄,另一部分又努力頑抗,想要一遍一遍嘗試和解、試驗正常生活的可能……36歲去世的皮扎尼克,在她的日記和書信里,寫下了大量真實的精神痛苦記述。

但是,汪天艾認為皮扎尼克的死并不能遮蔽掉她的勤勉和勇氣。汪天艾說,在《夜的命名術(shù):皮扎尼克詩合集》扉頁上有一句摘自皮扎尼克書信集里的話,是這本書下印廠之前最后時刻加上的——皮扎尼克寫道:“總之,我想在一切終結(jié)的時候,能夠像一個真正的詩人那樣說:我們不是懦夫,/我們已經(jīng)做了所有能做的。”

汪天艾解釋說這是皮扎尼克在一九六幾年的時候?qū)懙模皶r態(tài)用的是條件式,是表達尚未發(fā)生的希望。加上這句話在扉頁上,我心里其實保留了故事的另一半,那是她棄世前寫的最后一封信,甚至都還沒來得及寄出去。在那封信里,她用過去時寫了一句:‘我們不曾懶惰/我們做了所有能做的’。我覺得這兩句話加在一起,真的講出了那些可能被她的結(jié)局蓋過的東西。”

汪天艾認為皮扎尼克把生命和寫作對立起來,這幾乎是一種殉道般的古典視角。皮扎尼克在1961年,只有25歲的時候就在日記里寫:“我知道我是一個詩人,我會寫出真正的、重要的、無可取代的詩歌,我準備好了,我對自己說話,我消耗自己,我摧毀自己。為了文學而文學所失去的生活。我要把自己變成一個真實生活中失敗的文學人物,好用我的真實生活去創(chuàng)作文學。我的真實生活已經(jīng)不存在了,它就是文學。”

所以,在汪天艾看來,皮扎尼克一直圍繞內(nèi)心寫詩,不惜一切代價用詞語命名不可言說之物的本質(zhì)。“她全部的努力在于把詩歌視為存在的唯一理由,這是一種罕有的、動人的態(tài)度。我覺得完整了解她的生與死,以及在這兩個節(jié)點之間發(fā)生的東西,是對她的選擇的尊重,也是對她的詩歌的尊重。從30歲到36歲這幾年,她集中地燃燒著自己的聲音,直到感覺到詞語也背叛了她,才最終敗下陣來。所以皮扎尼克不曾懶惰,也不是懦夫。”

詩歌和愛開始于我們放棄所有斗爭的時候,仿佛在一個夢的盡頭醒來。

對我而言最難的路才是唯一的路。

——皮扎尼克