阿爾茨海默病:腦海中有橡皮擦的人

博爾赫斯曾在談話錄里解釋過,西班牙語里不說“醒來”,而說“recordarse”,意思是紀錄你自己,想起你自己。這或許可以成為阿爾茨海默病一種直觀又傷感的注腳。從記憶的漏拍開始,病癥越來越頻繁地干擾病人的認知、毀滅他們的紀錄。直到他們再也想不起自己,起床已經(jīng)不等于醒來。

《依然愛麗絲》電影海報

記憶錯亂和失憶是阿爾茨海默病最為人熟悉的癥狀,是許多文學和影視作品對其的表現(xiàn),給人留下的最深印象。但僅用失憶去理解甚至定義他們,未免單薄甚至粗暴。這種無法挽留的喪失一切的變化,每天都像重新打開一份未保存的文檔,失去了上下文,只剩下孤立的明滅的光標。沒有坐標系,無法自我定位。

電影《依然愛麗絲》的原著小說《我想念我自己》,書名源于小說臨近結(jié)尾時愛麗絲與丈夫的兩句對白“我想念我自己。”“我也想念你,愛麗,非常想念。”愛麗絲是哈佛大學認知心理學的教授,從事語言學領域的研究,卻患上了最終將同時失去認知能力和語言能力的阿爾茨海默病。生活在不久的時間內(nèi)發(fā)生了劇烈的變化。她記不起話到嘴邊的詞匯,在離家不遠的地方迷路,會經(jīng)常跌倒,會摔東西。過去簡單甚至枯燥的選擇,搖身變成了一座迷宮。“我正在失去昨天,我很難講出任何細節(jié),而且我無法決定記住什么,忘記什么,我經(jīng)常懼怕明天的到來。”她告別了工作,也告別了閱讀和研究,花費50年建立起來的秩序正在瓦解,她自知社會人格終將隨之消逝,在關愛失智癥的大會上,她以病人的身份刻不容緩地向大家講述自身感受,她在努力維持自己的短時記憶,很清楚“用不了多久,就算我還知道這種感受,也無法講給你們了。”而再過不了多久,她會不能認出女兒和丈夫、鏡中的自己。“我們感覺自己既不屬于過去,也沒有到達未來。”他們像在“某個失落的世界里,在這個世界里,感覺非常孤獨、絕望。”

英國作家特里·普拉切特如此描繪這種孤獨和絕望:“就像你一個人站在海邊,海浪不見了,所有的人也不見了。”

“所有的人”其實還在,囿于患者的困境,也與患者被病癥分隔在不同的維度中。阿爾茨海默病后期,大腦海馬體縮小導致的認知障礙和神經(jīng)細胞受損帶來的情緒和行為問題會相繼出現(xiàn),微小之處尚會帶來具有破壞性的變化。《本杰明巴頓奇事》可能是個不恰當?shù)谋确剑加邪柎暮D〉睦先藗儯ǔT谛袨榕e止上,趨向?qū)胗變旱幕貧w。盡管病人自己也在用精神支撐與它對抗,但正是它的不可逆性,為所有的人披上了西西弗斯式的悲劇色彩。

老年的諾亞每天不辭辛勞地為老太太艾麗反覆誦讀一本筆記本,上面記錄了他們一起瘋狂度過的夏天,分隔的十年,幾百封信,一棟他為她修建的房屋,這些曾經(jīng)為愛情做的掙扎和經(jīng)歷的水深火熱本該是他們共同的回憶。但在只屬于兩個人的回憶面前,只有雙方都在場,回憶才成立,追憶才有意義。否則,不僅是被阿爾茨海默病挾持的艾麗,亞諾雖然沒有病痛困擾,也被過去狠狠遺棄,獨自清醒地面對巨大的孤獨和悲傷。大多數(shù)時候艾麗顯得茫然,只要艾麗認出他來,哪怕兩個人什么也不做,這些普通人語境下的尋常瞬間都是高光時刻。但激動和欣喜,像落日余暉一般迅速退去,諾亞從她的摯愛被再次還原成陌生人,艾麗甚至會處于本能的自我保護,對他樹起敵意。照料阿爾茨海默病人是條注定的下坡路,這是對家人而言,最殘酷的地方。理智上做好準備的人,誰能不抱著哪怕一絲對奇跡的盼望呢?

周迅參與的該期《奇遇人生》講述了直面阿爾茨海默病的日本家庭的故事。

情感興許是家人和阿爾茨海默病患者之間的最后一座鵲橋。在周迅的那期《奇遇人生》里,患有阿爾茨海默病的父親沒有正面回答“您知道您身邊這位美麗的女士是誰嗎?”這個問題,自顧自唱起歌來。就在母親用笑容掩飾神傷的時候,他跳過春天和夏天,唱了《四季歌》里,“喜愛秋天的人兒是……是我的戀人”這一段來唱。母親臉上的笑容頓時煥發(fā)出光彩。浪漫的人接納了患者失去心智的事實,卻也不放棄對他們心靈的慰藉。即便在患者的視野里,回憶或事實已虛實難辨,可以肯定的是,她們?nèi)匀粫艿秸鎸嵡楦械挠|動。

也有更極致的浪漫主義者,安德烈·高茲,也許比起法國哲學家的身份,他為妻子多莉娜寫下的終極告白《致D》更為大眾熟知。以至于西班牙庫倫卡劇團,將阿爾茨海默病具化為主角之一,和安德烈與多莉娜一起將《致D》搬上了舞臺。“很快你就八十二歲了。身高縮短了六厘米,體重只有四十五公斤。但是你一如既往的美麗、幽雅、令我心動。我們已經(jīng)在一起度過了五十八個年頭,而我對你的愛愈發(fā)濃烈。我的胸口又有了這惱人的空茫,只有你灼熱的身體依偎在我懷里時,它才能被填滿。”《致D》出版后不久,安德烈跟隨多莉娜,又或者說帶領多莉娜雙雙殉情。因為“世界太空了,我不想長壽”。在不可抗拒的疾病面前,他們偏執(zhí)地扼殺了自己,因為先于命運,還能稱得上是選擇。如果說,自我遺忘將多莉娜身上的社會性毫無保留地剝離,至少安德烈對她動人樣貌的描摹、動心時刻的記錄和對彼此塑造的感激之情,重新賦予了她在社會和文化中的“自我”。并借助文學的力量,具有煽動性地定格了她令人沉迷的完美形象。說來諷刺,阿爾茨海默病對妻子的侵襲,竟成為他重新審視這段長達幾十年婚姻的契機,但因病痛催生的狂熱愛情和對自己沒有更好愛她更早向她表白的悔意又如此真實。

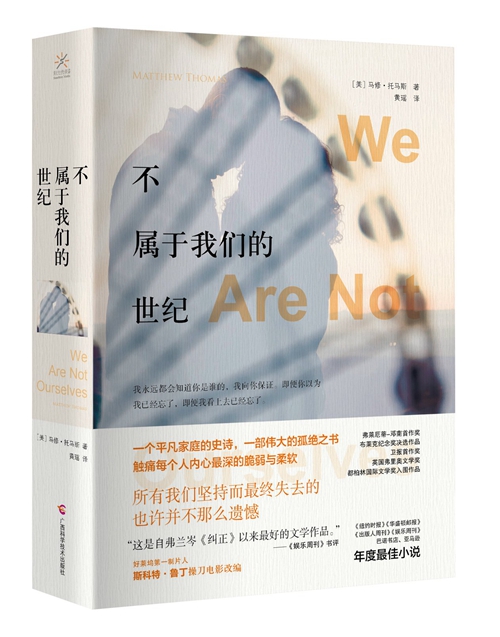

既然如此,病痛的拷問下,人生的困惑和意義是否也值得重新洗牌?埃德本該是牽著妻子艾琳的手,帶著她奔向美國夢的人,但兩人因為夢想出現(xiàn)分歧而面臨婚姻危機,又因為埃德的阿爾茨海默病而飽受折磨。艾琳一心想創(chuàng)造的生活遭遇變故,她自己也陷入了家庭與道德的困境。《不屬于我們的世紀》還是給了他們溫情的出口,疾病不會否定過去的意義,因為愛繼承了奮斗的衣缽。與許多病人家屬一樣,艾琳為埃德病情的惡化作了詳細的筆記。埃德出于自尊對病情的掩蓋,維持正常的偽裝,直到他面對祝賀自己生日的朋友們,因為“一半朋友不認識”第一次流露出不解的神情。從艾琳視角出發(fā)以記錄埃德逐漸迷失的過程,讀來也頗為殘酷。正如《查無此人》的作者于是所說:“阿爾茨海默癥吞噬記憶,并讓旁觀者殘忍地注視時間消失的軌跡。”

子清的母親已經(jīng)去世,子清的父親患了阿爾茨海默病后,就被他的第二任太太送回了子清身邊。在逐漸自我遺忘的父親面前,子清才意識到,自己對父親也認知甚少,無法替他重建身份,更“不能面對自己和上一代人的巨大隔閡”。《查無此人》將對個體記憶缺失的憂慮,延展至兩代人之間。《我想念我自己》中也有一段描寫于此形成互文,只是從“上一代人”的角度出發(fā),“她(愛麗絲)想跨過餐桌,擁抱女兒,但兩人之間隔了太多盤子、杯子,還有多年的隔閡”。如果個體失憶將導致個人身份的消逝,那么集體記憶的不可靠引發(fā)的則是集體的自我懷疑。這 “無憶可追的悲切”(《查無此人》后記),或許才是阿爾茨海默病被反復書寫的意義。