巴金:與人民在一起

第一次參政

胡風(fēng)在著名的“三十萬言書”中寫過一段值得注意的話:“政協(xié)開會(huì)前,第一次通知在上海的名單內(nèi)沒有文藝方面的巴金同志和我,直到出發(fā)前一天才接到了補(bǔ)發(fā)的通知。有的同志很焦急,但我情緒上沒有受一點(diǎn)影響。”(《關(guān)于解放以來的文藝實(shí)踐情況的報(bào)告》,《胡風(fēng)全集》第6卷,湖北人民出版社1999年1月版,第113頁)查胡風(fēng)日記,沒有明確記載哪一天得到通知,只有1949年9月5日“收拾行裝”的記錄。(《胡風(fēng)全集》第10卷第103頁)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議第一屆全體會(huì)議(以下簡稱“新政協(xié)會(huì)議”)的代表,是籌委會(huì)確定了黨派、區(qū)域、軍隊(duì)、團(tuán)體代表的比例、名額后,由各派別根據(jù)名額推選的;“另設(shè)一特別邀請單位,其代表資格、名額與人選由常委會(huì)另行協(xié)議”(林伯渠:《關(guān)于中國人民政治協(xié)商會(huì)議籌備工作的報(bào)告》,《中國人民政治協(xié)商會(huì)議第一屆全體會(huì)議紀(jì)念刊》,新華書店1950年9月再版本,第225頁)。在推選過程中,特邀代表時(shí)有增加、變化,巴金和胡風(fēng)不在此列,他們屬于中華全國文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)推選的代表。據(jù)蔡楚生日記,這一組的代表早在1949年7月23日就已經(jīng)產(chǎn)生:

下午三時(shí),“全國文聯(lián)”在北京飯店東廳開全國委員第一次會(huì)議,選出正副主席及常委17人后,復(fù)選出17人為新政治協(xié)商會(huì)議的“全國文聯(lián)”代表,其名單如次:

茅 盾 鄭振鐸 田 漢 史東山

徐悲鴻 馬思聰 陽翰笙 巴 金

胡 風(fēng) 蔡楚生 丁 玲 柯仲平

蕭 三 趙樹理 周 揚(yáng) 曹靖華

艾 青(后兩位退讓為候補(bǔ))

(蔡楚生當(dāng)日日記,《蔡楚生文集》第3卷,中國廣播電視出版社2006年6月版,第294頁)

筆者核對了一下這份名單,與后來公布的正式代表名單完全一致,證明這個(gè)選舉結(jié)果,政協(xié)大會(huì)是確認(rèn)的。胡風(fēng)當(dāng)日日記中也記過一筆:“下午三時(shí),文聯(lián)全國委員會(huì)開會(huì),即選舉正副主席與常務(wù)委員等。被‘選’為政協(xié)代表。”(《胡風(fēng)全集》第10卷第90頁)早就確認(rèn)為代表了,一直未接到開會(huì)通知,胡風(fēng)說“我情緒上沒有受一點(diǎn)影響”,又說“有的同志很焦急”。前面只提了巴金和他兩個(gè)名字,這個(gè)“有的同志”莫非是巴金?筆者查不到巴金是否“焦急”的記錄,按照常理推斷,對于參政、議政,雖然巴金少年時(shí)代曾抱有改造社會(huì)的心愿,踏入文壇后,雖然名滿天下,除了聯(lián)名發(fā)表過一些對于時(shí)局的宣言、擔(dān)任過一個(gè)文協(xié)的理事,對于政治,還是退避三舍的。他反而是人人盡知的“無政府主義者”,出席新政協(xié)會(huì)議,是他第一次實(shí)際參政、議政,而且一下子參與到國家最高層面,這是他一生中帶有標(biāo)志性的事件,是他生活狀態(tài)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵性一步,因此,弄清這些細(xì)節(jié)、心態(tài),或許不是多此一舉。

1950年2月13日,焦菊隱有一封給巴金的信:

吾兄說得不錯(cuò):像我們這樣的人,對行政興趣不高,且干行政也是浪費(fèi)精力,仍是埋頭譯點(diǎn)寫點(diǎn)來得重要。我一向在朋友中最敬佩你,我認(rèn)為你最有修養(yǎng)最有深度,一向與庸俗無爭!我這些年,一直在學(xué)習(xí)你,但迄未學(xué)上十一。希望以后我跟著你走。如今文藝界朋友有若干人在忙于做官,更有些人仍在毫無意味地打擊別人,因?yàn)槎始桑圆幌魏问侄危幌Ъ觿e人以任何帽子,以求自己更高一步!但,這等于一時(shí)傾銷而終世無人過問的書一樣!在最后又有什么結(jié)果呢?所以,弟近來亦做此打算,埋頭譯書,不問行政(年后院長及各行政職務(wù)均辭去)讓我們有限的幾個(gè)朋友“無聞地”在努力吧!迎接文化高潮的,不是那些蹦蹦跳跳的,而是這些“傻小子”!巴金兄,你的話完全對的!(《寫給巴金》,大象出版社2008年4月版,第106-107頁)

這里顯示,巴金在前信中與他交流過:對行政興趣不高,只想埋頭著譯。——這也是巴金前半生的基本生活狀態(tài)。其實(shí),1949年以后,巴金不過擔(dān)任一些協(xié)會(huì)的虛職,還談不上“行政”,晚年,巴金這么說:“參加政協(xié),是第一次參政。我先是推辭。我推薦陳望道。后來陳望道是特邀代表。我也不知自己怎么被選上了。我給陳蘊(yùn)珍信中說,‘天天開會(huì)’,是因?yàn)樾睦镏保胗浿鴮懽鳌!保?993年10月15日與陳丹晨談話,見陳丹晨:《靈隱長談》,收《明我長相憶》,生活書店出版有限公司2017年1月版,第190頁)這個(gè)“推辭”,倒是符合巴金的一貫言行,連去北京擔(dān)任人民文學(xué)出版社社長,他也拒絕了;而且,他堅(jiān)持不領(lǐng)國家一分錢工資。巴金進(jìn)入“新時(shí)代”的心態(tài),筆者曾在《巴金的第一次文代會(huì)時(shí)光》(見《傳記文學(xué)》2019年第7期)一文中做過分析,他沒有像沈從文那樣經(jīng)歷心靈的狂風(fēng)暴雨,倒是有一種穿過長夜的輕松。開始,他小心翼翼想做一名旁觀者,然而形勢逼人容不得他,他便走出書齋,開始了“換筆”的新生活,成為一名熱情的歌唱者。

為什么巴金和胡風(fēng)最晚收到開會(huì)通知?目前也找不到確切答案。上海的代表本來就是兩批進(jìn)京,或許通知有早有晚。當(dāng)時(shí)百廢待興,政府的行政效率未必像后來那么高。特邀代表張?jiān)獫?jì)是9月3日才“定計(jì)應(yīng)政府之召,赴北平參加新政治協(xié)商會(huì)議”(《張?jiān)獫?jì)日記》,河北教育出版社2001年1月版,第1215頁)。看樣子,他得到的通知也不會(huì)太早。早也罷,晚也罷,用胡風(fēng)那句著名的詩句,的確是“時(shí)間開始了——”

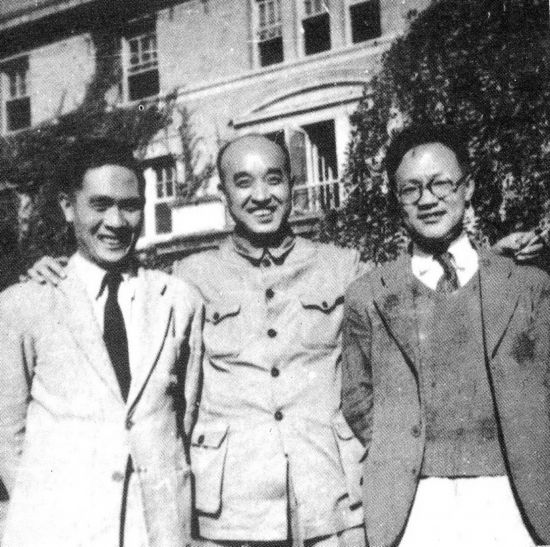

圖為參加中國人民政治協(xié)商會(huì)議第一屆全體會(huì)議文藝界代表。前排左起:趙樹理、馬思聰、蔡楚生、柯仲平;后排左起:程硯秋、史東山、田漢、艾青、周揚(yáng)、丁玲、胡風(fēng)、巴金

新中國誕生之前奏

上海部分代表1949年9月6日下午四點(diǎn)多在百老匯大廈(即今日上海大廈)集合,分乘汽車到北站。“六時(shí)五十分開車,與巴金、盛丕華夫婦同一車廂”,這是胡風(fēng)的日記(《胡風(fēng)全集》第10卷第103頁;另據(jù)徐鑄成日記,9月4日同班次的車也有一部分代表出發(fā),有金仲華、王蕓生、趙超構(gòu)等人)。張?jiān)獫?jì),跟巴金大約不熟,在他的日記中沒有出現(xiàn)巴金的名字,不過一路上記下了他們的具體行程:“午后四時(shí)半挈英兒出門,至百老匯大樓集合。晤蕢延芳、盛丕華、馮少山、胡子?jì)耄治蠲愤_(dá)君、王浩川,進(jìn)茶點(diǎn)后登車,開北站。遇吳有訓(xùn)、胡剛復(fù),遂邀同車。”“六時(shí)三刻發(fā)軔。晚飯后不久即睡。車行震蕩,不能成寐。午夜一時(shí)抵南京,電車渡江,凡二小時(shí)始畢,即由浦口開行。”7日,火車開了一天。“早餐過臨淮關(guān),九時(shí)過蚌埠,約停一刻。復(fù)前進(jìn),渡淮河橋。鐵橋南段無段,北段有橋墩被毀,鐵路亦斷墜水中。據(jù)同車茅工程師以云,尚不難修復(fù)。經(jīng)固鎮(zhèn)、宿縣,沿途車站多焚燒,想見當(dāng)日戰(zhàn)事之慘。”下午四點(diǎn)一刻到徐州,接下來進(jìn)入山東境內(nèi),第二天,“晨起知已過德州。午餐時(shí)過滄州。十一點(diǎn)半到天津,先西站,而東站,而北站。均暫停。午后抵北平先經(jīng)豐臺(tái),旋入城。”(《張?jiān)獫?jì)日記》第1216-1217頁)胡風(fēng)日記中記下到站準(zhǔn)確時(shí)間:“二時(shí)到站,住進(jìn)華文學(xué)校802號(hào)。”(《胡風(fēng)全集》第10卷第104頁)巴金住在他隔壁,803號(hào);蔡楚生住807號(hào);史東山住810號(hào)……他們同屬一個(gè)小組,又住在一起,接下來開會(huì)的好多活動(dòng)一起,巴金沒有日記留下來,胡風(fēng)、蔡楚生的記錄像一面鏡子,也可以照見巴金的身影。

徐鑄成說:“下車后即赴東四一條休息,蓋新聞工作者,文藝、教育、宗教、科學(xué)等九單位代表,均住華文學(xué)校也。”(1949年9月6日日記,《徐鑄成日記》,生活·讀書·新知三聯(lián)書店2013年5月版,第36頁)華文學(xué)校,1949年初,曾作為中國人民解放軍第四野戰(zhàn)軍南下工作團(tuán)總團(tuán)部,后來,華北人民政府文化藝術(shù)工作委員會(huì)(后來的文化部)租住于此。這是一個(gè)風(fēng)景優(yōu)美的院子,有人寫道:“華文學(xué)校是一座花園式的庭院,幾棟二層小洋樓聳立其中。這里原本是王府的后花園,后來洋人在這里蓋起樓,辦了華文學(xué)校。到1949年北平解放前夕,已經(jīng)是人去樓空了。庭院中的幾棵大樹堅(jiān)實(shí)挺拔,樹冠如傘,綠茸茸的草地像毯子一樣整齊。”(楊芹:《北平解放時(shí)的華文學(xué)校》,《光明日報(bào)》2012年10月9日)

巴金與胡風(fēng)(中)、馬思聰(左),會(huì)議期間攝于華文學(xué)校

巴金保留的文獻(xiàn)中,有一份招待處1949年9月10日擬訂的《來賓須知》(通則),對于衣食住行、會(huì)客、開會(huì)都有具體規(guī)定,有幾條頗有意思,也能夠看出他們這段時(shí)間的具體生活:

七:每日三餐,均以飯票為憑,其開飯時(shí)間:早飯上午八時(shí),中飯十二時(shí),晚飯下午六時(shí)

八:為節(jié)約人力,減少浪費(fèi)起見,除年老因病及特殊情形者外,一律到公共飯廳用飯。

十七:開會(huì)、開飯、與集體活動(dòng)之通知,均以搖鈴為號(hào)。

廿一:會(huì)客規(guī)定如下:

1. 每日下午二時(shí)到五時(shí),為會(huì)客時(shí)間。

2. 來所訪問者,一律先到問訊處登記,并取得住客同意后,始準(zhǔn)進(jìn)入會(huì)客室。

3. 如因特殊事故,需要在會(huì)客時(shí)間以外見客者,須于事前通知問訊處,以便依次引進(jìn)。

嚴(yán)格的會(huì)客制度,是因當(dāng)時(shí)北平特務(wù)的活動(dòng)十分猖獗,安全保衛(wèi)工作壓力很大。徐鑄成的日記中曾記:“與云彬兄同至侯外廬兄處閑談,至十時(shí)半始步歸,近因大會(huì)開會(huì)在即,而北平特務(wù)依然活躍,故軍令戒備甚嚴(yán),尤其東單與東四間,黨派首領(lǐng)住宅大部在此區(qū)內(nèi),故警戒尤森嚴(yán)。”(1949年9月18日日記,《徐鑄成日記》第42頁)代表們開會(huì)的主要會(huì)場中南海居然也有特務(wù)活動(dòng)的蹤跡:“楊剛報(bào)告今日各小組聯(lián)絡(luò)代表開會(huì)情形,大會(huì)決定明天開幕,預(yù)定開七次大會(huì),月底前必結(jié)束,又謂大會(huì)期內(nèi),代表必須謹(jǐn)慎,因北平特務(wù)甚猖獗,中南海發(fā)現(xiàn)反動(dòng)標(biāo)語,并在墻根獲一手槍。”(1949年9月20日日記,《徐鑄成日記》第43頁)住在另外一處的代表宋云彬也得到提醒:“……決定轉(zhuǎn)告各代表提高警覺,不魯莽接見賓客,不輕易至游樂場所,因日來反動(dòng)派特務(wù)至活動(dòng),中南海附近甚至天津、唐山等處,連日發(fā)見反動(dòng)標(biāo)語甚多也。”(1949年9月20日日記,《宋云彬日記》上冊,中華書局2016年10月版,第224頁)

會(huì)議從9月21日開幕起,到9月30日閉幕止,每日程序大致如此:第一天(9月21日),開幕式;第二天(9月22日),報(bào)告;第三、四、五天(9月23、24、25日),各單位代表發(fā)言;第六天(9月27日),各單位代表發(fā)言、討論和通過議案、代表提案審查委員會(huì)報(bào)告;第七天(9月29日),討論和通過議案;第八天(9月30日),選舉、通過大會(huì)宣言,閉幕式(9月30日)。

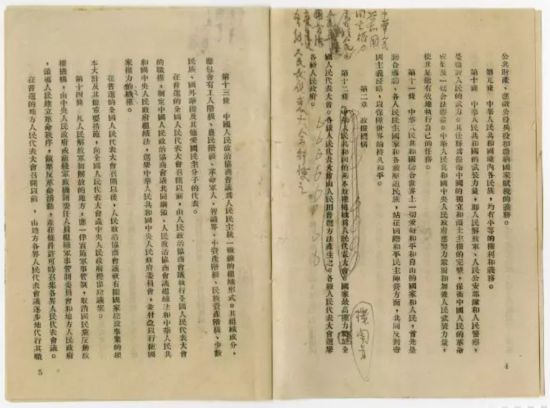

巴金保存的《中國人民政治協(xié)商會(huì)議共同綱領(lǐng)(草案)》,修改筆跡為巴金的

在9月21日正式開幕之前,各代表團(tuán)各種活動(dòng)已經(jīng)不少,據(jù)胡風(fēng)日記所記,他們到北平的第二天(9月9日),“到勤政殿參加討論共同綱領(lǐng)的小組會(huì),由上午十時(shí)到下午五時(shí)四十分”。10日,“與巴金同到北京飯店照相”(應(yīng)當(dāng)是辦理代表證等用的)。12日,“上午,文聯(lián)代表團(tuán)開會(huì)”。13日,“楊剛、蔡楚生、巴金等在這里聊天”。“下午,文聯(lián)在中山公園開茶話會(huì)”。“夜,周恩來作報(bào)告:關(guān)于政協(xié)名單,關(guān)于政協(xié)組織,關(guān)于政府組織”。14日,“上午,看蘇聯(lián)照片展覽會(huì)”;“下午,共同綱領(lǐng)第二次小組討論會(huì)。二時(shí)至六時(shí)四十分”。15日,“上午,參觀歷史博物館和故宮博物院一部分”。16日,“夜,看華大第三文工團(tuán)演《思想問題》”。17日,“夜,懷仁堂晚會(huì),京戲,一時(shí)半始散”。18日,“夜,華北人民政府等二十個(gè)機(jī)關(guān)、團(tuán)體等請飯”。19日,“上午,文聯(lián)代表團(tuán)開會(huì)”。(《胡風(fēng)全集》第10卷第104-107 頁)這里的參觀、看演出等,不是個(gè)人活動(dòng),都是會(huì)議安排的集體活動(dòng)。在巴金保存的文獻(xiàn)中,都有請柬,如15日的參觀,即有華北高等教育委員油印的請柬:“本會(huì)訂于九月十五日,招待人民政協(xié)代表參觀本會(huì)所屬故宮博物院及歷史博物館兩文物機(jī)關(guān)新設(shè)各陳列室……”

在這些活動(dòng)中,9月18日晚,華北人民政府等二十個(gè)機(jī)關(guān)、團(tuán)體等宴請政協(xié)代表,是一次熱鬧的歡聚。葉圣陶日記中寫道:“六時(shí)至北京飯店。華北人民政府及各黨派各團(tuán)體之北平分支機(jī)構(gòu)凡二十單位為主人,宴請全體政協(xié)代表。六七百人擠坐兩個(gè)餐廳進(jìn)西餐,殆為空前盛會(huì)。余與家寶為鄰座,共飲葡萄酒甚暢。八時(shí)散。”(《葉圣陶日記》,商務(wù)印書館2018年6月版,第1131頁)蔡楚生用“此為新中國誕生之前奏,彌足紀(jì)念”來形容這次宴會(huì):

晚六時(shí),華北人民政府等20個(gè)單位,在北京飯店樓下的大宴舞廳中歡宴“政協(xié)”的全體代表,所進(jìn)為西餐,分四長桌與無數(shù)小桌,我與楊剛、閻寶航、潘梓年等為鄰,因之頗不寂寞。在座中見起義將軍陳明仁、張軫、黃紹竑、黃琪翔、蔣光鼐等。宴會(huì)開始時(shí)由董必武等致辭,及郭老答辭。四座充滿歡愉融洽之氣氛。——此為新中國誕生之前奏,彌足紀(jì)念。

九時(shí)余散席,與“華文”眾代表乘車返。——在座中因人多而感奇熱以至汗下,但一出門外在秋夜涼風(fēng)之吹襲下,竟覺冷不可當(dāng),身體因此而有受涼的征候。(蔡楚生當(dāng)日日記,《蔡楚生文集》第3卷第305頁)

興奮之余,有人喝醉,胡風(fēng)第二天的日記中就記:“(聶)紺弩來,談周穎昨夜酒醉的情形。”(《胡風(fēng)全集》第10卷第107頁)真正讓這些文人和名流們感覺到莊嚴(yán)的歷史時(shí)刻到來的,是9月21日晚七時(shí)新政協(xié)會(huì)議的開幕。葉圣陶對那天會(huì)場情況,描摹很仔細(xì):

六時(shí)二十分,驅(qū)車至懷仁堂,參加人民政協(xié)會(huì)議之開幕式。此會(huì)場經(jīng)過改造,有桌可憑,有圈椅可靠,較之前此舒適多矣。墻上粉刷簡單而明快。臺(tái)上懸孫中山與毛澤東畫像。中間掛政協(xié)之會(huì)徽。樂聲時(shí)作,場外鳴禮炮,全體鼓掌會(huì)遂開幕。先為毛氏致開幕辭,繼之,劉少奇、宋慶齡、何香凝、張瀾、高崗、陳毅、黃炎培、李立三、賽福鼎、張治中、程潛、司徒美堂十二人相繼講話,歷二小時(shí)有余。其中賽福鼎為新疆人,所講殆是維吾爾話,有人翻譯。司徒美堂八十三高齡,所講為廣東話,亦有人翻譯。以內(nèi)容言,自以毛氏之言為充實(shí),次之則劉少奇、宋慶齡二人亦有意義。

開會(huì)未久,外面起大雷雨,電燈曾熄滅少時(shí)。散會(huì)時(shí)為十點(diǎn)半,雨已止。門外積水,上車須等候,到家將十二時(shí)矣。(葉圣陶1949年9月21日日記,《葉圣陶日記》第1132頁)

那天的大雷雨,給很多人留下深刻印象,蔡楚生記道:“八時(shí)半,聞戶外大雨如注,且隱隱有雷鳴。八時(shí)三十三分,雷鳴大作,使人感于建國事業(yè)之艱巨。”(蔡楚生當(dāng)日日記,《蔡楚生文集》第3卷第307頁)徐鑄成看到了“滿天星斗”:“開會(huì)后,忽大雷雨,然散會(huì)后,又滿天星斗矣。”(《徐鑄成日記》第44頁)對于一個(gè)重要?dú)v史時(shí)刻,每個(gè)人記錄和感受的角度都是不同的,這些頗為耐人尋味。宋云彬評點(diǎn)了幾個(gè)人的講話:“講演詞以宋慶齡的最為生辣,毫無八股氣,可惜她不會(huì)說國語,用一口道地上海話念出來,就沒有勁了。陳毅的最簡單,也很得體。黃炎培的油腔滑調(diào),既不莊嚴(yán),又不松動(dòng),令人生厭。程潛之講詞文句不通,意思也平常,應(yīng)考末一名矣。宋慶齡講話時(shí),正雷雨大作,電燈忽滅,幸不久就亮。”(《宋云彬日記》上冊第225頁)張?jiān)獫?jì)年歲大了,需要人照顧,他更關(guān)心的是兒子能否隨同他進(jìn)會(huì)場:“下午六點(diǎn)鐘赴中南海懷仁堂開會(huì),與邵式平、吳貽芳同車而往。余被推為主席團(tuán)之一,登臺(tái)排列照相后歸原席第一百七十席。英兒隨往。因未領(lǐng)得出入證,被阻于門外。后經(jīng)人介至秘書處,取得聯(lián)絡(luò)秘書,開會(huì)中休息時(shí)便可入至?xí)觥J畷r(shí)半散會(huì),先是大雷雨,此時(shí)已止。”(《張?jiān)獫?jì)日記》第1233頁)胡風(fēng)所記甚簡,重點(diǎn)是毛主席致辭:“夜七時(shí),人民政協(xié)第一次會(huì)議,毛主席致開會(huì)辭。”(《胡風(fēng)全集》第10卷第108頁)四天后在給妻子的信中,他再次提到了這一點(diǎn):“開幕式,毛主席的開幕詞是非常雄壯、動(dòng)人的。”(胡風(fēng)1949年9月25日致梅志信,《胡風(fēng)家書》,復(fù)旦大學(xué)出版社2007年4月版,第107頁)不久之后,他把這種激動(dòng)化作了詩篇:

毛澤東

他站到了主席臺(tái)正中間

他站在地球面上

中國地形正前面

他

屹立著像一尊塑像……

……

海,在沸騰

毛澤東

他屹然地站在那最高峰上

那不是揮動(dòng)巨掌

擊落著無數(shù)飛箭

而奔馳前進(jìn)的

火焰似的列寧的姿勢

那不是斬掉了一切毒瘤以后

凝集著重量和力量

穩(wěn)如泰山的

鋼柱似的斯大林的姿勢

毛澤東

列寧、斯大林的這個(gè)偉大的學(xué)生

他微微俯著身軀

好像正要邁開大步的

神話里的巨人

……

(《時(shí)間開始了》,《胡風(fēng)全集》第1卷第101、105頁)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議第一屆全體會(huì)議部分文聯(lián)代表合影,二排左二為巴金

應(yīng)該與人民在一起,不能離開人民

置身在這樣的海洋中,巴金是怎樣的心情?

到北平后,他給妻子寫的兩封信,倒是保存下來了,談的都是瑣碎的生活細(xì)節(jié)和訪問朋友的情況,到北平第二天,9月9日,他在給妻子的信中寫道:

蘊(yùn)珍:

昨天寄發(fā)一信想已收到。昨天下午去找汝及人,看見他太太才知道,他早晨剛上車去無錫,真不巧。后來便去找振鐸和家寶,在他們那里吃晚飯,到十點(diǎn)鐘才回來。上床較早,卻始終睡不著。被蓋較厚,現(xiàn)在用似乎還早,覺得熱。晚上很靜。院子里月色很好。生活比上次開會(huì)時(shí)安適,但不及上次熱鬧。晚上失眠想起許多事情。早晨七點(diǎn)半才起床,下去吃早飯,遇見楊剛,才知道她也住在這里。在飯廳里遇見了一些熟人。可是在房里卻聽不見一點(diǎn)聲音。現(xiàn)在是九點(diǎn)一刻,十點(diǎn)鐘要去開分組會(huì),不寫了。請你打個(gè)電話給駿祥(77761),說煙昨天已交家寶,我不知陽翰笙住處。白楊還沒有回來,信留給家寶,書也托他轉(zhuǎn)去。我很好,很想念你們。這里天氣相當(dāng)涼爽。祝

好!

芾甘 九月九日

靳以行李還未送來,大概不是裝一次車。俟送到后就通知他弟弟來取。幸好我的箱子沒有交行李房。(1949年9月9日致蕭珊,《家書》,浙江文藝出版社1994年10月版,第1-2頁)

“晚上失眠想起許多事情”,究竟想什么呢?

第二封信中,主要的一部分談的是他牽掛的文化生活出版社的前途,接下來還是生活瑣事,如花錢的問題:“我還沒有到開明去拿錢,過兩天我會(huì)去拿的。其實(shí)我自己也不需要多少錢,不過來北平一趟總得買點(diǎn)東西帶回去送人,我自己也想買幾本書。每天出街得花車費(fèi)。但是從明天起到月底止日程都已排定,一時(shí)也沒有花錢的機(jī)會(huì)了(‘因公出門’是有汽車坐的)。下月初當(dāng)可有空并可以作回上海的準(zhǔn)備。”他的心似乎仍在“上海”,而不是北平,包括給孩子買東西,惦念著回去過中秋節(jié):“俞福祚今天已動(dòng)身,托他帶去一小毛狗,是給小林的。你的圖章已取來,少彌的寶劍也買到。小林的牙齒弄好沒有?”“昨天我們開小組會(huì),聯(lián)絡(luò)員說,要是衣服不夠,可想辦法,問我要不要衣服。我說現(xiàn)在不需要。要是十號(hào)前能回滬,就不需要什么了。看情形我恐怕不能趕回上海過中秋節(jié)。”(1949年9月20日致蕭珊,《家書》第3-4頁)置身于這樣的熱情的、沸騰的海洋中,莫非他倒有一種孤獨(dú)感?

現(xiàn)在能夠看到的,都是巴金晚年的追述,他說:

朋友中間,也有議論,建議我去臺(tái)灣的。我也沒有去。

一九四九年后,既然這是為人民擁護(hù)的政權(quán),我就向人民投降,接受改造。我希望能改造自己成為人民所需要的。但是不熟悉工農(nóng)兵生活就寫不好小說。(1993年10月15日與陳丹晨談話,見陳丹晨:《靈隱長談》,《明我長相憶》第190頁)

對另外一位朋友,他也是這么說的:

當(dāng)時(shí)確實(shí)有很多人勸過我離開大陸,我也有許多朋友離開了大陸,但我看到人民擁護(hù)中國共產(chǎn)黨,我想我應(yīng)該與人民在一起,我不能離開人民,這就留了下來。我說,我要改造自己,從頭學(xué)起。”(《作家靠讀者養(yǎng)活》,《巴金全集》第14卷,人民文學(xué)出版社1990年3月版,第486-487頁)

“與人民在一起”,這個(gè)信念讓他誠心接受改造,而中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的新政權(quán)在當(dāng)時(shí)人氣之高,受到從普通民眾到知識(shí)分子的擁護(hù),也是活生生的現(xiàn)實(shí)。宋云彬在日記中記會(huì)場一代表的發(fā)言,頗為真實(shí)地道出知識(shí)分子的心態(tài):

張難先發(fā)言不落窠臼,最后一段謂“本席這個(gè)小組的代表中如張代表元濟(jì)、周代表善培,都是七八十多歲的人,數(shù)十年不愿參加甚么政治性的會(huì)議。再如李代表書城、寧代表武、張代表村等都是中國同盟會(huì)的老人,好多年看見舊政府所作所為,都是背叛孫中山先生的主張,遇到甚么政治性的會(huì)議都是不肯參加的。卻是此次所召開的人民政治協(xié)商會(huì)議,大家都?xì)g欣鼓舞,不顧衰老毅然參加,這實(shí)在是看見解放軍軍紀(jì)之好,政府人員之刻苦努力,以及毛主席、朱總司令之英明領(lǐng)導(dǎo)所感召。就這幾位老先生之參加看來,真可以代表全國人民之心悅誠服的擁護(hù)人民政府。這個(gè)意義是非常重大的,故本席附帶的報(bào)告一下”。生面別開,毫無八股氣息,博得全場鼓掌。(1949年9月24日日記,《宋云彬日記》上冊第224頁)

徐鑄成重讀自己舊日記時(shí)說:“從這些日記看,解放之初,民主生活是相當(dāng)充分的;各界上層人士,都熱烈擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),而決心于自我改造主觀世界。他們的私人生活是自由、舒暢的。”(《徐鑄成回憶錄》修訂版,生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2018年1月版,第208頁)那一代知識(shí)分子憂國憂民,個(gè)人與群體、國家很難分割開來,以國之幸為個(gè)人之歡樂,這種心情也是巴金的心情。他后來幾次撰文談到開國大典,在天安門城樓上看到人們興奮的樣子:

我記得很清楚:十年前的今天,我在北京天安門城樓上,聽見毛主席宣讀中華人民共和國中央人民政府的公告,望著廣場上數(shù)不清的頭和手,望著一片紅旗的海洋,那個(gè)時(shí)候我真覺得這顆心就像要從口腔里跳出來一樣,我知道一個(gè)幸福的時(shí)代開始了,我的這種感覺只有長期受苦的人才能夠了解。過去那根一直在鞭打我的鞭子消滅了,在我的眼前展開了一條光明大道。游行的群眾在晚上九點(diǎn)以后才散盡。我回到住處,耳朵里還留著六個(gè)多小時(shí)的歡呼聲,我激動(dòng)地寫下了這樣的一句話:“在中國一個(gè)偉大的時(shí)代開始了!”(《最大的幸福》,《巴金全集》第15卷,人民文學(xué)出版社1990年11月版,第184頁)

一九四九年十月一日,我在人叢中望見天安門廣場上數(shù)不清的迎風(fēng)招展的紅旗,聽見春雷般的熱烈歡呼,從下午三點(diǎn)起接連六個(gè)小時(shí)高呼“毛主席萬歲”和毛主席洪亮而親切的回答“同志們?nèi)f歲”的聲音響徹云霄。我離開陽光照不到的書桌,第一次在廣大的群眾中間,如此清楚地看到中國人民光輝燦爛、如花似火的錦繡前程,我感覺到心要從口腔里跳出來,人要縱身飛上天空,個(gè)人的感情消失在群眾的感情中間,溶化在群眾的感情中間,我不住地在心里說:我要寫,我要寫人民的勝利和歡樂,我要歌頌這個(gè)偉大的時(shí)代,歌頌偉大的人民,我要歌頌偉大的領(lǐng)袖。在舊社會(huì)中受盡欺凌的知識(shí)分子,那個(gè)時(shí)候誰不曾有過這樣的感情呢?(《一封信》,《巴金全集》第15卷第515頁)

開國大典邀請函(巴金保存)

對于他們這些過來人來講,歡呼和歌唱的理由出自他們的經(jīng)歷和感受,經(jīng)歷的屈辱和壓抑,感受到的新舊差異。比如,巴金曾有一種“孤兒”的感覺:“我說過,在自己的國土上,我像一個(gè)無家的孤兒。在解放以前的漫長的歲月里,我哪一天哪一刻有過安全的感覺?我常常站在人行道上,旁觀一些不合理的事情,我看見善良的人受苦,兇惡的人得志,外國冒險(xiǎn)家到處橫行,一個(gè)好人可以無緣無故地遭受欺凌。我抱怨自己貪生茍安,我詛咒這個(gè)罪惡的城市早日陸沉。在我的第一本小說里面,寫著北火車站廣場的電線桿上掛起了革命者的頭顱。我并非閉門造車,我羨慕今天的青年永遠(yuǎn)見不到那種叫人一生忘記不了的恐怖景象。”(《最大的幸福》,《巴金全集》第15卷第182頁)那些動(dòng)蕩年代的記憶都是痛苦的:“這個(gè)城市給了我那么多痛苦的記憶。這一部慘痛的歷史我不知道應(yīng)當(dāng)從哪一頁寫起?一九二三年我第一次來到上海,……那個(gè)時(shí)候公園門口已經(jīng)不再掛上‘華人與犬不得入內(nèi)’的招牌了,但是我因?yàn)闆]有西裝就進(jìn)不了顧家宅公園(現(xiàn)在的復(fù)興公園)。在馬路上走路,我會(huì)突然被人攔住,叫我高高舉起雙手,讓‘包打聽’來‘抄靶子’,外國巡捕拿著手槍站在旁邊用輕蔑的眼光監(jiān)視我們。一九二五年‘公共租界’的英國巡捕向游行群眾開槍的時(shí)候,我不在上海,沒有見到南京路上的血跡。然而一九三二年日本侵略軍在上海的暴行我是見到了的。……有一回我領(lǐng)了通行證走進(jìn)日軍的占領(lǐng)區(qū),剛走過一個(gè)站崗的年輕日本兵的旁邊,就聽見一聲叱罵,我回過頭,正看見那個(gè)日本兵狠狠地打了一個(gè)穿長袍的中年人一記耳光。挨打的人默默地埋下頭往前走了。我在他旁邊走了一陣,才聽見他痛苦地嘆一口氣。一九三七年日本軍隊(duì)攻占上海,把閘北和南市燒成一片焦土的時(shí)候,我站在蘇州河邊望對岸的火光,聽四周人們的呻吟……”(《“上海,美麗的土地,我們的!”》,《巴金全集》第15卷第184頁)這個(gè)“新中國”,讓列強(qiáng)不存在,讓戰(zhàn)亂結(jié)束,讓對美好生活的憧憬又重新建立,讓這些人都有了做主人的感覺……正因?yàn)槿绱耍麄兊膿碜o(hù),就不僅僅是一種政治態(tài)度,而是一種實(shí)在的感情和體驗(yàn)。

“獻(xiàn)出我這一顆渺小的心”

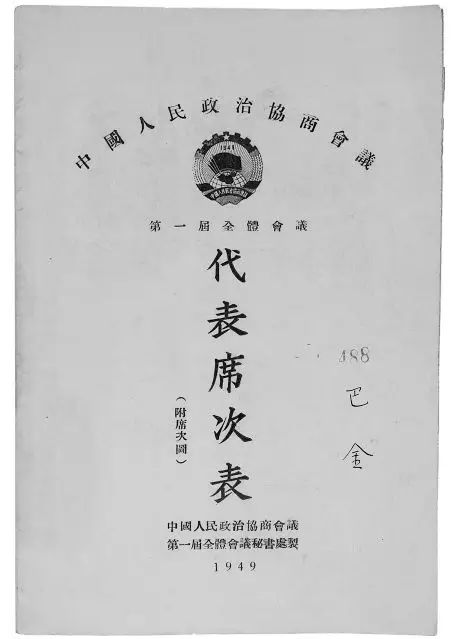

巴金故居存有一本“中國人民政治協(xié)商會(huì)議第一屆全體會(huì)議代表證”,紅紅的封面,上面印著新政協(xié)的會(huì)徽,里面的內(nèi)容是這樣填寫的:

姓名:巴金

代表單位:中華全國文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

席次:第488號(hào)

填發(fā)日期:1949年9月15日

巴金的代表證

右面上方貼的是巴金的照片,他短發(fā),戴眼鏡,西裝,內(nèi)著白襯衫,正當(dāng)壯年。下面還寫了幾條證件的用途和注意事項(xiàng),用途寫道:“本證為代表出入會(huì)場及招待住所之憑證請隨身攜帶妥為保存。”這是巴金在法律上進(jìn)入一個(gè)政權(quán)核心的實(shí)證,雖然這個(gè)時(shí)候,他還保持著青年時(shí)代信仰的夢想。比如他寫道:

作為一個(gè)作家,我認(rèn)為我的任務(wù)是宣傳和平,我認(rèn)為我的任務(wù)是把人類團(tuán)結(jié)得更緊密。我愿意每張嘴都有面包,每個(gè)家都有住宅,每個(gè)小孩都受教育,每個(gè)人的智慧都有機(jī)會(huì)發(fā)展。作為一個(gè)中國人,我可以說我們比誰都更愛和平,更寶貴和平,更需要和平(在我們的豐富的文學(xué)遺產(chǎn)中就有不少光輝的非戰(zhàn)的詩篇)。因?yàn)樵诤推街形覀儾趴梢哉业浇ㄔO(shè)的機(jī)會(huì),而且我們是經(jīng)過長時(shí)期的戰(zhàn)爭之后才得到和平的。(《給西方作家的公開信》,《巴金全集》第14卷第17頁)

這里面,“ 我愿意每張嘴都有面包……”的心愿明明出自他的意大利“老師”的訓(xùn)導(dǎo),包括對和平的理念,都與他年輕時(shí)代的信仰一脈相承。然而,生活環(huán)境發(fā)生了巨大變化,還想保持以往的個(gè)人生活顯然已不可能。

代表席次表

巴金應(yīng)當(dāng)是1949年10月16日離開北京的,按照來時(shí)行程,在18日回到上海。[ 胡風(fēng)10月15日日記:“ 給M ( 梅志) 信,明天托巴金帶去。”(《胡風(fēng)全集》第10卷第115頁)]胡風(fēng)1949年10月15日致梅志的信中也寫道:“明天巴金回來,為了快,先寫這一封信。”(《胡風(fēng)家書》第115頁)回到上海,似乎就很難在書齋中安靜寫作了,他的生活里多了一項(xiàng)在以往不多的內(nèi)容,即為了“公家”而出席大量的社會(huì)活動(dòng):10月19日,與劉長勝、蕭三、夏衍等往祭掃魯迅墓,并出席上海各界紀(jì)念魯迅先生逝世三十周年大會(huì)。11月3日,出席上海市文學(xué)工作者協(xié)會(huì)常務(wù)委員會(huì),任該會(huì)副主席、創(chuàng)作部長、文學(xué)顧問委員會(huì)委員及會(huì)刊編委。11月22日,出席上海文協(xié)第二次常委會(huì)。轉(zhuǎn)過年,還有出國任務(wù)……1949年10月19日,中央人民政府委員會(huì)第三次會(huì)議通過政務(wù)院文化教育委員會(huì)人選,主任是郭沫若,巴金是42位委員之一,本來這也是掛名的虛職,然而有些活動(dòng)不參加也不大好,他的老朋友曹禺急著給他寫信:“前兩天,翰笙談起你沒能來參加文教會(huì),因?yàn)樘Γ酝庵膺€是希望你能來開會(huì)。就來一次北京吧!我想,你病愈后,再遇開會(huì),無妨來一趟,住在我家里,開銷自然不大。文教會(huì)雖然沒有經(jīng)常事要辦,主持人總是盼望你能到場的。”(曹禺1950年3月21日致巴金,《寫給巴金》第138頁)

轟轟烈烈的思想改造運(yùn)動(dòng)已經(jīng)拉開序幕,每個(gè)進(jìn)入嶄新時(shí)代的知識(shí)分子都要過這一關(guān)。巴金還好,似乎沒有過分的尷尬,他去蘇北老區(qū)參觀土改等工作,一路上都受到禮遇。他的書照印,不過在前面多了一篇表態(tài)式的序言,言辭上是溫和地自我批評,其中還夾雜著不少自我辯護(hù):

所以我的作品中思想性和藝術(shù)性都薄弱,所以我的作品中含有憂郁性,所以我的作品中缺少冷靜的思考和周密的構(gòu)思。我的作品的缺點(diǎn)是很多的。很早我就說我沒有寫過一篇像樣的作品。現(xiàn)在抽空把過去二十三年中寫的東西翻看一遍,我也只有感到愧悚。

時(shí)代是大步地前進(jìn)了,而我個(gè)人卻還在緩慢地走著。在這新的時(shí)代面前,我的過去作品顯得多么地軟弱,失色!有時(shí)候我真想把它們藏起來。

1949年9月,巴金于北京華文學(xué)校(蔡楚生攝)

他在序言的結(jié)尾表明了自己的決心:“現(xiàn)在一個(gè)自由、平等、獨(dú)立的新中國的建設(shè)開始了。看見我的敵人的崩潰滅亡,我感到極大的喜悅,雖然我的作品沒有為這偉大的工作盡過一點(diǎn)力量,我也沒有權(quán)利分享這工作的歡樂。……我的一枝無力的筆寫不出偉大的作品。為了歡迎這偉大的新時(shí)代的來臨,我獻(xiàn)出我這一顆渺小的心。”(《開明版〈巴金選集〉自序》,《巴金全集》第17卷,人民文學(xué)出版社1991年版,第20-21頁,)他屢次說到,感到自己的筆是那么無力。怎么辦?換筆。換筆,不僅有來自內(nèi)心的動(dòng)力,還有外界的壓力。1950年丁玲在給巴金的信中說:“我希望你還寫下去,我鼓勵(lì)你寫下去,一個(gè)作家長期的對人生有著透視是不容易的,這不是下下幾天鄉(xiāng)就可以獲得的。你若是愿意走動(dòng)走動(dòng),我歡迎你來北京,或者由我們送你到東北去看看。”(丁玲1950年× 月9日致巴金,《寫給巴金》第54頁)接下來的一封信,則是近乎命令的安排:

我自從整風(fēng)以來就想著怎樣能抽出一批能創(chuàng)作的同志去進(jìn)行生活與創(chuàng)作。這種思想也同喬木同志所給我們的指示是一樣的。現(xiàn)在準(zhǔn)備調(diào)集一批人去朝鮮,工廠。曹禺也盡力把他拖出行政的崗位,艾蕪也是這樣。同時(shí)我也希望你能擺脫一些事務(wù)工作而專致力於創(chuàng)作。你過去的作品,雖說在思想上還有所不夠,但卻是有熱情的,和感人的,我以為你如果能獲得些新生活,對群眾的感情有些新體會(huì),那是可以寫出新鮮的作品來的,這是我們今天人民的國家所需要的。因此我極希望你能抽出一段時(shí)間來,如果不能去朝鮮,則去工廠也可。因此我魯莽的把你的名字列在調(diào)集作家的名單之內(nèi),這種希望和魯莽我以為可以得到你的諒解的。你是否能設(shè)法來滿足我們的希望呢?(丁玲1952年1月7日致巴金,《寫給巴金》第55-56頁)

1952年3月至10月,1953年8月至1954年1月,巴金兩次到朝鮮前線去采訪,筆者沒有做過嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì),像巴金這樣著名的作家到朝鮮前線做短期慰問的很多,長時(shí)間而且還是兩次入朝采訪的似乎并不多。巴金后來曾說過:“兩次入朝對我的后半生有大的影響”(《致樹基(代跋)》,《巴金全集》第20卷,人民文學(xué)出版社1993年版,第707頁)。在入朝前,給妻子的信中,他曾如此表達(dá)自己的心情:“我的確想家,我真不愿意離開‘家’,離開你們。我一生一直在跟我自己戰(zhàn)斗。”(1952年2月18日巴金致蕭珊信,《家書》第24頁) “你想想,我現(xiàn)在做的都是我不習(xí)慣而且不會(huì)做的事……” (1952年2月28日巴金致蕭珊信,《家書》第40頁)這是從書齋走出來,面對新環(huán)境的矛盾的心理,但是,他的決心沒有改變,堅(jiān)持“向前走”。思想改造,社會(huì)活動(dòng),配合形勢寫文章,巴金把這些都看作是服務(wù)社會(huì)、服務(wù)人民的機(jī)會(huì)和工作,所以,他真誠、認(rèn)真又很艱難地在適應(yīng)在堅(jiān)持。他的“進(jìn)步”顯然也得到肯定,胡風(fēng)在“三十萬言書”中透露:“五月二十八日,周揚(yáng)同志到會(huì)(指全軍文藝創(chuàng)作座談會(huì)——引者)作報(bào)告。在一般性的‘鼓勵(lì)創(chuàng)作’的話的掩蓋之下,所舉的具體的例子有兩個(gè):肯定了巴金,否定了路翎。說巴金雖然不懂部隊(duì),但他看到志愿軍偉大,就歌頌歌頌偉大,那就是老實(shí),值得歡迎,對我們有好處,這就夠了……”(《關(guān)于解放以來的文藝實(shí)踐情況的報(bào)告》,《胡風(fēng)全集》第6卷第372頁)

在這之中,有得有失,有幸福也有憂傷,也有很多反思和教訓(xùn)。1956年在中國作協(xié)第二次理事會(huì)擴(kuò)大會(huì)議上的發(fā)言中,巴金委婉地提出作家的寫作與各種社會(huì)活動(dòng)的矛盾和焦慮:“去年十二月我送一位西德政論作家上飛機(jī),我們都到得很早,正坐在候機(jī)室談應(yīng)酬話,他忽然說,近兩個(gè)月你們這里外賓多,你們像這樣接送客人,恐怕沒有時(shí)間寫文章吧。我不知道這是關(guān)心還是挖苦。我只好說,我也不常接送客人。但是我得承認(rèn)這只是我個(gè)人的愿望。事實(shí)是:有一個(gè)時(shí)期火車站和飛機(jī)場已經(jīng)成了我們幾個(gè)人(有作家也有音樂家)的會(huì)客室了,一天跑兩次也是常事。我承認(rèn)這種工作很有意義,而且我出國訪問,外國朋友們也在車站、機(jī)場接送。我也認(rèn)為作家必須參加各種社會(huì)活動(dòng)。但是我更擁護(hù)周恩來總理提出的保證六分之五的時(shí)間從事業(yè)務(wù)活動(dòng)的辦法。否則,我們在為上面所說的必要的活動(dòng)花去大部分時(shí)間以后,還得檢討自己沒有完成創(chuàng)作計(jì)劃,有各種各樣的帽子扣在自己的頭上。對于作家來說,只有檢討是不能解決問題的。讀者向作家要求的是作品,所以必須有作品。但是作家寫作品也需要時(shí)間,這不是零零碎碎的幾小時(shí)或幾天,這應(yīng)當(dāng)是一個(gè)較長的時(shí)期。”(《巴金全集》第18卷,人民文學(xué)出版社1993年12月版,第613頁)在他的晚年,對于那種膚淺的“體驗(yàn)生活”則做了更為沉痛的反思:“可是我們這么多年放棄自己最熟悉的生活,勉強(qiáng)去寫不熟悉的題材,甚至要作家的作品去解釋政策,而政策有時(shí)又不免有反復(fù),這樣要?jiǎng)?chuàng)作豐收,是很難的。作家應(yīng)該寫他最熟悉的生活,寫他最使他感動(dòng)的東西。這是我的幾十年經(jīng)歷所得到的教訓(xùn)。當(dāng)然我并不反對作家到處去看看,對世界有更多的了解。”(《作家靠讀者養(yǎng)活》,《巴金全集》第14卷第489頁)

不管怎么樣,有一點(diǎn)巴金始終沒有變,那就是作為一個(gè)人,他要“與人民在一起”;作為一個(gè)社會(huì)成員,他沒有脫離時(shí)代和社會(huì)。哪怕到晚年,這種“人民”的信念還是牢牢地占據(jù)著他的頭腦。年過九十,他曾寫下這樣的文字:

躺在病床上,無法拿筆,講話無聲,似乎前途渺茫。聽著柴可夫斯基的第四交響樂,想起他的話,他說過:“如果你在自己身上找不到歡樂,你就到人民中去吧,你會(huì)相信在苦難的生活中仍然存在著歡樂。”他講得多好啊!我想到我的讀者。這個(gè)時(shí)候,我要對他們說的,也就是這幾句話。(《〈再思錄〉序》,《再思錄》第1頁)