新編戲曲劇目如何才能得到觀眾的喜愛(ài) ——晉劇《傅山進(jìn)京》的啟示

包括戲曲在內(nèi)的所有戲劇形式,本質(zhì)上都是以觀眾為主導(dǎo)的藝術(shù),沒(méi)有觀眾,也就沒(méi)有了戲劇,更不會(huì)產(chǎn)生著名的戲劇演員。所以,觀眾是戲劇賴以存在的重要基礎(chǔ)。晉劇演員謝濤之所以能享譽(yù)全國(guó),也正是因?yàn)榈玫搅藷o(wú)數(shù)觀眾的喜愛(ài)。

那么,一個(gè)戲曲劇種、一個(gè)劇團(tuán)、一個(gè)演員,如何才能得到觀眾的喜愛(ài),從而不斷地發(fā)展呢?戲曲史上的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,必須要?jiǎng)?chuàng)演新的劇目。倘若元雜劇沒(méi)有《竇娥冤》《西廂記》《趙氏孤兒》等一大批新編劇目,它就不可能成為中國(guó)戲曲史上的第一座高峰;如果梅蘭芳沒(méi)有上演新編劇目《貴妃醉酒》《黛玉葬花》《嫦娥奔月》《霸王別姬》等,他就不可能成為京劇旦角行當(dāng)?shù)目祝豢赡艹蔀橹袊?guó)戲曲標(biāo)桿性的人物;假使太原晉劇院只演老戲,而沒(méi)有創(chuàng)排過(guò)《打金枝》《鳳儀亭》《鳳合關(guān)》《三關(guān)點(diǎn)帥》《齊王拉馬》《深宮情恨》《丁果仙》《傅山進(jìn)京》等劇目,作為一個(gè)市級(jí)地方戲劇團(tuán),它就不可能為江南和楚湘等地觀眾所知。

多年來(lái),老戲老演成了一種常態(tài)。有人分析其原因在于觀眾不愛(ài)看新編的戲劇,而喜歡看老戲。其實(shí),不是觀眾不愛(ài)看新戲,而是很多新戲缺乏藝術(shù)性,無(wú)論是劇旨思想、故事關(guān)目、人物形象,還是身段動(dòng)作,都比不過(guò)老戲,于是,無(wú)奈之下,只好看老戲。

就數(shù)量來(lái)說(shuō),新編劇目可謂層出不窮,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國(guó)每年搬演的新戲在300個(gè)左右,但是,也有非常多的作品得不到觀眾的認(rèn)可。之所以如此,是這些所謂的新戲貌似“新”,實(shí)質(zhì)上不新,既沒(méi)有新的內(nèi)容,也沒(méi)有新的形式。有的不但不新,還違背戲曲藝術(shù)的生產(chǎn)規(guī)律,呈“怪”“異”之態(tài)。對(duì)這樣的戲,觀眾當(dāng)然就不滿意了,因而,整個(gè)戲曲長(zhǎng)期處于振而不興、下滑不止的生存狀態(tài)。

如何才能讓廣大觀眾對(duì)新編的戲曲劇目滿意?由鄭懷興編劇、謝濤主演的《傅山進(jìn)京》能給我們一些啟示。

一是須表現(xiàn)當(dāng)代大眾的愿望。大眾的愿望當(dāng)然是很多的,政治的、經(jīng)濟(jì)的、道德的等,一部劇不可能反映大眾所有的愿望,一般來(lái)說(shuō),只須集中地反映一個(gè)愿望即可。但它必須是大眾的,而不是少數(shù)人的,因?yàn)橹挥惺谴蟊姷模拍軗軇?dòng)廣大觀眾的心弦,引發(fā)大家的共鳴。在《傅山進(jìn)京》的主人公身上就反映出了當(dāng)代大眾弘揚(yáng)正氣的強(qiáng)烈愿望。傅山是一個(gè)偉大的思想家,并不像清初一般的遺老遺少那樣盲目地眷戀著朱明王朝,相反,他對(duì)其的批評(píng)十分嚴(yán)厲:“明太祖曾刪《孟子》輕民本,嗣統(tǒng)者把士視若豬犬般。有多少鯁言者橫遭廷杖,當(dāng)眾廷杖血斑斑。正氣蕩然奴物長(zhǎng),白蟻猖獗大廈塌。明亡于奴非于滿。”一針見血地指出舊朝政權(quán)覆滅的根本原因在于沒(méi)有激蕩正氣、壓抑邪氣,使得占據(jù)要津的竟是大量的奴性十足之人,這些沒(méi)有理想、沒(méi)有信仰、沒(méi)有民族責(zé)任感的奴性之人,在社會(huì)和平之時(shí)奉上壓下、損公肥私,而到了國(guó)家危險(xiǎn)之時(shí),則畏葸不前、貪生怕死。滿清王朝不但沒(méi)有吸取這一教訓(xùn),反而處心積慮地“以功名相籠絡(luò),教士人氣節(jié)喪媚骨奴顏”,長(zhǎng)此以往,中華民族的文脈必然斷源,這也正是傅山之所以堅(jiān)決不和新朝合作的根本原因。他以保持“威武不能屈,富貴不能淫,貧賤不能移”的士人品格來(lái)表明他的文化立場(chǎng)與政治理念。今日的觀眾為何喜愛(ài)傅山這一人物形象,其實(shí)質(zhì)是因?yàn)樵诩w潛意識(shí)中,大家希望社會(huì)正氣浩然,有更多的人能像傅山那樣,以國(guó)家、民族為己任,不圖名、不為利,在改革的關(guān)鍵時(shí)期、在艱難的民族復(fù)興的征途中,承擔(dān)更大的責(zé)任,作出更大的犧牲與更大的貢獻(xiàn)。

二是須滿足觀眾對(duì)戲曲故事與人物形象的審美期待。由于中國(guó)人喜歡傳奇性的故事,故唐代小說(shuō)和明清戲劇竟以“傳奇”而名之。深諳國(guó)人審美心理的清代李漁對(duì)新創(chuàng)編的戲曲劇目提出了“非奇不傳”的標(biāo)準(zhǔn),并說(shuō):“新即奇之別名也,若此等情節(jié)業(yè)已見之戲場(chǎng),則千人共見,萬(wàn)人共見,絕無(wú)奇矣,焉用傳之?”而《傅山進(jìn)京》則完全達(dá)到了“傳奇”的標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)樗v的是“奇事”,所塑造的是“奇人”。整個(gè)故事講述的是一個(gè)前朝的生員不愿到滿清的新朝做官,即使被康熙皇帝派人抬到京城也絕不屈服。皇帝無(wú)奈,只好一再降低要求,先是“不必上殿。就在午門前伏闕謝恩”,爾后賜“鳳閣蒲輪匾,放傅中書回歸故里,頤養(yǎng)天年”。自古以來(lái),幾乎所有的讀書人都秉持著“學(xué)而優(yōu)則仕”的人生價(jià)值觀,把做官、做大官當(dāng)作個(gè)人與家族的奮斗目標(biāo),于是便出現(xiàn)了人到80仍不倦于科舉考試的梁顥,就有了為繼續(xù)做官而觍臉新朝的吳偉業(yè)、錢謙益這類所謂的“名儒”。而該劇所講的卻是皇帝逼著傅山做官,他卻不惜以生命為代價(jià),堅(jiān)決不從,這豈不是罕有的奇事嗎?再?gòu)囊恍┣楣?jié)上看,也是極奇的。太皇太后久病不愈,皇帝讓傅山診治,傅山不愿入宮,說(shuō):“只須將患者頭發(fā)拔一根送來(lái),貧道依發(fā)辯癥。”罷了,傅山凝視銀發(fā)半晌,說(shuō)了兩句:“這病是前天下午才發(fā)的”,“年紀(jì)這么大了,還患上相思病”。根據(jù)一根頭發(fā),就能準(zhǔn)確地診斷出病癥,并藥到病除,真是神奇啊!觀眾看到這里,無(wú)不因這些奇異的故事而生發(fā)出驚異之美感。當(dāng)然,劇目還通過(guò)描寫傅山與鄉(xiāng)民的魚水之情、對(duì)妻子的懷念之情和對(duì)孫子的慈愛(ài)之情,呈現(xiàn)出他身為普通人的一面,使得觀眾對(duì)之既敬仰又喜愛(ài)。

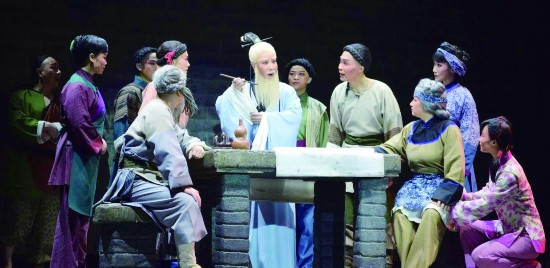

三是舞臺(tái)藝術(shù)須古今結(jié)合,在繼承的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新。扮演傅山的謝濤,其一招一式、行腔與念白無(wú)不符合傳統(tǒng)戲曲老生行當(dāng)?shù)母穹丁5撬谋硌萦植痪窒抻趥鹘y(tǒng)。她的眼神、面部的表情、舉手投足的動(dòng)作等無(wú)不透視出人物的心理活動(dòng)。她所塑造的傅山形象是鮮活的而不是僵硬的,是立體的而不是平面的,是典型的而不是類型的。總之,她的表演是戲曲的技藝與角色心理體驗(yàn)深度融合的呈現(xiàn)。

就整部戲來(lái)說(shuō),該劇每一個(gè)要素都體現(xiàn)出了“推陳出新”的藝術(shù)觀。其唱腔,整體的風(fēng)格韻味還是晉劇的,但不是老腔老調(diào),而是將晉劇的樂(lè)素作為主要音樂(lè)材料,再利用古今中外為人們喜愛(ài)的音樂(lè)材料重新譜曲,以切合故事的情節(jié)、人物的心境、觀眾的音樂(lè)審美需要,即使是劇中的背景音樂(lè)亦能撥動(dòng)觀眾的心弦。其故事的敘述,節(jié)奏快速而流暢,每一場(chǎng)幾乎都是無(wú)間隙的銜接,無(wú)論是內(nèi)容還是形式,其邏輯關(guān)系都是極其嚴(yán)密的。

盡管謝濤是太原晉劇院的“臺(tái)柱”演員,也是這部戲的主角,但是導(dǎo)演為了按照現(xiàn)代的戲劇原則追求“一棵菜”的美學(xué)目標(biāo),僅是把謝濤的表演當(dāng)作整部戲的一個(gè)有機(jī)的組成部分,所以舞臺(tái)上所有的角色沒(méi)有一個(gè)突兀,也沒(méi)有一個(gè)松軟,都是個(gè)性突出的典型環(huán)境中的典型形象,每一個(gè)都能讓觀眾獲得美的享受。

可以這樣說(shuō),如果全國(guó)每一個(gè)劇種每一年或者每?jī)赡甓寄艽蛟斐鲆徊肯瘛陡瞪竭M(jìn)京》這樣的劇目,戲曲的春天就一定會(huì)再來(lái)。