陳平原:作為演說家的聞一多

1946年2月27日,聞一多在西南聯(lián)大召開的“慶祝政治協(xié)商會議成功”大會上演說

今年是聞一多先生誕辰120年。聞一多不僅是偉大的詩人、學(xué)者、斗士,也是杰出的演說家。他有“一部好胡子配上胡子發(fā)光的眼睛”,有詩人的辭句、革命家的熱情以及演說家的好嗓子。而1946年讓后世讀者熱血沸騰的“最后一次的講演”,在吳晗眼中還是“講得很溫和”,可見他平時的演說風(fēng)格。

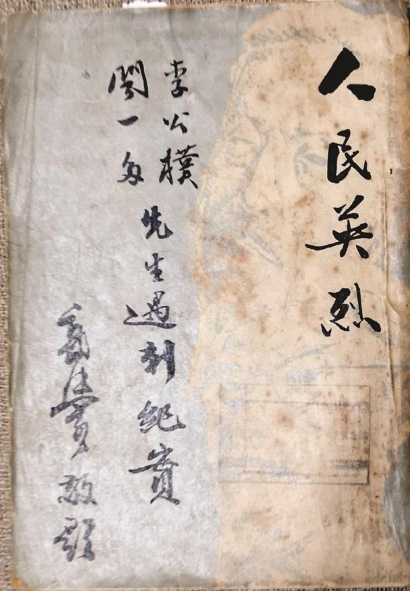

一直在尋找聞一多演說的照片,因為在我看來,聞一多(1899—1946)不僅是偉大的詩人、學(xué)者、斗士,也是杰出的演說家。聽聞上海圖書館“薈集近代報刊百萬圖片,編織風(fēng)云變幻百年畫卷”的“圖述百年——中國近代文獻圖庫”開放,大喜過望,趕緊請人幫忙檢索,可惜只找到一張《在昆明的作家·詩人聞一多》(楊立達攝,《良友》第146期,1939年)。也就是說,到目前為止,我見到的聞一多演說照片,依舊是原先的兩張,一見1946年版《人民英烈——李公樸聞一多先生遇刺紀實》,一載1948年開明書店/1982年三聯(lián)書店版《聞一多全集》。前者是近景,顯示講者神態(tài);后者乃遠景,展現(xiàn)演說場面,合而觀之,可以遙想先生當年。不過,這兩張照片初刊時的注釋不準確,承蒙聞一多嫡孫、原中國社會科學(xué)院近代史研究所研究員聞黎明先生發(fā)給我湖北浠水聞一多紀念館照片,兩相對照,方知后者不是“1945年在昆明演講”,而是1944年12月15日在云南各界紀念“護國起義”29周年大會上演說;前者也并非含糊的“聞一多先生向?qū)W生演講”,而是1946年2月27日聞一多在西南聯(lián)大召開的“慶祝政治協(xié)商會議成功等”大會上演說。

為何執(zhí)著這些細節(jié)?就因聞一多《最后一次的講演》多次進入中學(xué)語文課本,除了政治立場、詩人氣質(zhì)、修辭手法,還有語文教學(xué)中對于“演說”這一技能的強調(diào)。1946年7月15日,聞一多在云南大學(xué)至公堂的李公樸追悼會上即席演講。此前三天,李公樸被暗殺,聞一多在演講中痛斥當局的卑劣行徑。當天下午,聞一多也被暗殺——此事對于民心向背起決定性作用,也是此后民主運動蓬勃興起的重要契機,故歷來備受史家關(guān)注。而聞一多此次的講演有各種版本,如上述《聞一多全集》所收《最后一次的講演》,依據(jù)的是1946年西南聯(lián)大《除夕副刊》主編的《聯(lián)大八年》,該文副題“在云大至公堂李公樸夫人報告李先生死難經(jīng)過大會上的講演”,連同《聞一多先生死難經(jīng)過》《聞一多先生史略》,都署“資料室編”。1946年版《人民英烈——李公樸聞一多先生遇刺紀實》也有一篇《聞一多教授最后一次演講》,署名“白衣”,文后注“七月十六日聞教授遇難后追記于昆明”。此文并非完整記錄,而是夾敘夾議,引文沒有大的出入,有趣的是那些關(guān)于聞一多演說姿態(tài)的描述:“他壓抑著悲憤,強裝出鎮(zhèn)定的口吻開始說”;“接著是強大的聲音”;“爆炸出更強烈的聲音,聞教授挺起了胸膛無畏的喊”;“接著,他降低了聲調(diào),慢沉的敘述著”;“他再也忍受不了,他沉痛地呼喊”;“他鞭撻著那些卑鄙齷齪的靈魂”;“他再一次堅強地說”;“滿懷著信心,他說”;“最后,他無畏的說”。引語與其他版本大同小異,很大程度是因演講實在精彩,名言警句疊出,讓人過目不忘。

當初并沒有錄音,也未安排速記,故不同版本的記錄稿,內(nèi)容與語氣上不無差異。最終進入中學(xué)《語文》課本的,是《民主周刊》的版本——對照《聯(lián)大八年》的本子,確實更有神采。比如下面這段文字,[]中的不見于《聯(lián)大八年》本:

大家都有一枝筆,有一張嘴,有什么理由拿出來講啊!有事實拿出來說啊!為什么要打要殺,[而且又不敢光明正大的來打來殺,]而偷偷摸摸的來暗殺!這成什么話?今天,這里有沒有特務(wù)?你站出來![是好漢的站出來!]你出來講!憑什么要殺死李先生?

內(nèi)容沒多少差別,可有了[]中文字,無疑更為精彩,你甚至連演說者的神情以及肢體動作都能想象得出來。

初刊1946年8月2日出版的《民主周刊》第3卷19期的這篇記錄稿,原題《聞一多同志不朽的遺言——在云大的演講》,日后進入語文課本時做了兩個重要修訂,一是刪去“現(xiàn)在司徒雷登出任美駐華大使”那一段,二是增加了聞一多原先寫給《學(xué)生報》的題詞:“反動派,你看見一個倒下去,可以看見千百萬個繼起的!正義是殺不完的,因為真理永遠存在!”這篇演說進入語文課本的故事廣為人知,我更想談?wù)摰模悄切┳畛醯牡磕钗恼拢侨绾螒涯睢奥暘q在耳”、“音容宛在”的聞一多先生的。

《人民英烈——李公樸聞一多先生遇刺紀實》(1946)

這里以《人民英烈——李公樸聞一多先生遇刺紀實》為例,此書扉頁署“李聞二烈士紀念委員會編印”,印制時間是1946年,共380頁,編輯及發(fā)行均為“李聞二烈士紀念委員會”,代售者全國各大書局,定價每冊國幣二千元。此書當年影響極大,流行也很廣,北京大學(xué)圖書館現(xiàn)藏11冊。此書有關(guān)聞一多部分,吳晗出力最多,也最精彩。除了前面的《聞一多先生傳》,“人民之聲”部分還有以下四文:《哭一多》(7月17日夜)、《哭亡友聞一多先生》(18日午)、《哭一多父子》(18日)、《聞一多先生之死》(未署寫作時間)。我關(guān)心的是,除了慷慨激昂的政治論述,文中不時閃現(xiàn)的那些讓人難以忘懷的“聲音”。

據(jù)說當年昆明的民主集會上,每當聞一多與吳晗同時出現(xiàn),往往是吳晗第一個發(fā)言,引入正題;聞一多做最后的總結(jié),推向高潮。如此珠聯(lián)璧合,難怪吳晗的回憶文章,常提及聞先生的演說。如《哭一多》稱:“一部好胡子配上胡子發(fā)光的眼睛,在演講,在談話緊張的時候,分外覺得話有分量,尤其是眼睛,簡直像照妖鏡,使有虧心事的人對他不敢正視。”《哭一多父子》提及走出書齋參加群眾運動的聞一多“像一頭憤怒的獅子”:“我記得你洪亮的聲音,激昂的神情,飄拂的長髯,炯炯的目光。在每一次群眾大會中,在每一次演講會中,座談會中。我也記得你每一次所說的話。”而《聞一多先生之死》談到7月15日在云大舉辦李公樸先生事跡報告會,“原定出席的講演人臨時因事沒有來,一多先生被拉上講臺”:“這一次他講得很溫和,聲調(diào)也很低,只是在結(jié)束時,說了這樣一段話,他憤慨地說:‘如此卑鄙,如此無恥,我真想象不出這些人是不是“人”!在場的特務(wù)請站出來,讓我們看看是什么一副嘴臉。’”真沒想到,讓后世讀者熱血沸騰的“最后一次的講演”,在吳晗眼中還是“講得很溫和”,可見他平時的演說風(fēng)格。

1947年11月4日吳晗為平明書店版《聞一多全集》撰寫“跋”,其中有這么一大段,專門描述聞一多的演說姿態(tài):

一多是很會說話的,平時娓娓而談,使人忘倦。晚年思想搞通了,又擅長于說理,盡管對方有成見,固執(zhí)得像一塊石頭,他還是沉得住氣,慢慢道來,拿出大道理,說得人口服心服。在大集會里,他又會另一套,一登臺便作獅子吼,配上他那飄拂的長髯,炯炯的眼神,不消幾句話,就把氣氛轉(zhuǎn)變,群眾情緒提高到極度,每一句話都打進人的心坎里去。雖然,在事先并無準備,甚至連講的綱要內(nèi)容都沒有寫下。

不僅政治演說,聞一多的學(xué)術(shù)演說同樣很吸引人。1942年11月6日,聞一多在西南聯(lián)大講“伏羲的傳說”。講這樣的題目也能吸引那么多聽眾,這才叫本事。朱自清在當天的日記中感嘆:“晚間聽一多演講,妙極,非常羨慕他,聽眾冒雨而來,擠滿教室。”(見《朱自清文集》第10卷)晚年的聞一多,被朋友們看成是“少有的天才的宣傳鼓動家”(參見費孝通《難得難忘的良師益友》);而有聞一多出席的場合,“聽眾總是五六千至二三萬人,演講時總是掌聲不絕”(參見張友漁《斗爭才能生存,退縮便是罪惡》)。仔細辨認聞一多演說照片,講臺上是有麥克風(fēng),可要讓廣場上數(shù)千乃至上萬聽眾 “掌聲不斷”,除了政治激情,還得有很好的演說技巧。就像吳晗《〈聞一多全集〉跋》說的,“他在晚年的若干次著名的講演,都已收進了這集子里了。雖然已經(jīng)變成了文字,那聲調(diào),那情態(tài),無法記錄下來”,我們只能根據(jù)回憶錄等歷史資料懸想與重構(gòu)。

文字壽于金石,聲音隨風(fēng)飄逝。關(guān)于晚清以降“演說”的提倡與普及,如1899年梁啟超的“傳播文明三利器”,1901年蔡元培出任南洋公學(xué)特班總教習(xí)后著意培養(yǎng)學(xué)生們的演說能力,1912年元月蔡元培出任中華民國首任教育部長,當即通電各省都督,促其推行以演說為中心的社會教育,還有北京大學(xué)的“平民教育講演團”和“北京大學(xué)雄辯會”,我在《有聲的中國——演說與近現(xiàn)代中國文章變革》(《文學(xué)評論》2007年第3期)等文中多有涉及。這里只想強調(diào),演說是可以訓(xùn)練的,也有相關(guān)課程及教材,這方面清華的做法最有成效。作為留美預(yù)備學(xué)校起家的清華,對于演說課程的重視,在當時的中國無出其右者。學(xué)校里不但安排了演講教練,配備了專門課本,還要求學(xué)生從中等科四年級起,必須練習(xí)演說三年。校園里,于是活躍著各種練習(xí)演說與辯論的學(xué)生社團,如英文方面的“文友會”“英語演說辯論會”“得而他社”,國語方面的“達辭社”“辭命研究會”“國語演說辯論會”等。此外,學(xué)校還設(shè)立了專門的演說辯論委員會,負責定期舉辦校內(nèi)以及校級的演講比賽(參見蘇云峰《從清華學(xué)堂到清華大學(xué):1911-1929》,北 京:三聯(lián) 書店,2001)。

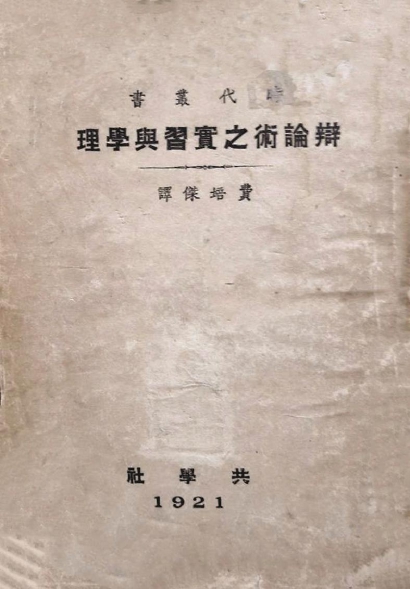

《辯論術(shù)之實習(xí)與學(xué)理》(共學(xué)社,1921)

在我翻閱過的五六十種晚清以降的演說學(xué)著作中,學(xué)術(shù)上最有深度的,一是清華學(xué)生費培杰翻譯的《辯論術(shù)之實習(xí)與學(xué)理》(1921),一是北大教育系講師張孟休編述的《聽眾心理學(xué)》(長沙:商務(wù)印書館,1938)。后者多依據(jù)何林華(H.L.Hollingworth)的近著The Psychology of the Audience編譯,主要討論“一個演說者要征服他的聽眾”的五項任務(wù),最后還提供了可操作的50條建議。前者的情況比較復(fù)雜,譯者主要依據(jù)V.A.Ketcham 1914年版The Theory and Practice of Argumentation and Debate,翻譯中替換了若干例子,但譯文力求忠實。該書由商務(wù)印書館刊行,列入“時代叢書”,封面署“共學(xué)社,1921”。共學(xué)社由梁啟超發(fā)起,眾多文化名流參與,編譯歐美新書是其主要職責。這本書明顯屬于清華教材,出版時間署在封面上,我見到了1922、1923、1924、1925等 不 同年份的版本。初刊本上有清華學(xué)校校長金邦正的《序》:“學(xué)術(shù)思想之目的在求真理,而辯論術(shù)即是研求真理的種種方法之一。”而梁啟超的《序》說得更復(fù)雜:印度及歐洲以雄辯為公共娛樂之一,而“吾國之文化,他事或不后人,而獨于此何寂寂也?”任公先生從孔門言語一科說起,歷代也有能言善道者,但即便魏晉清談、宋明講學(xué),也都不盡如人意,究其原因:“其為政者,則惟有所謂密勿啟沃,端拱成化,其于輿人之誦,漠不關(guān)心,更無論矣。嗚呼!我國之民眾的政術(shù)學(xué)術(shù)藝術(shù),所以閱千年不一見,而長滯于晻昧膚薄之域者,豈不以是耶?豈不以是耶?”

這本被梁啟超寄予厚望的《辯論術(shù)之實習(xí)與學(xué)理》分上下編,第一編“辯論術(shù)之實習(xí)”包括以下章節(jié)——題目、題目分析、證據(jù)、編要略、編辯詞、覆辯、演述辯詞;第二編“辯論術(shù)之學(xué)理”包括歸納論證、演繹論證、因果論證、類比論證、謬誤、駁論。作者在序言中特別說明,應(yīng)該先實踐后學(xué)理,以步步為營的訓(xùn)練為主。也正因此,全書最后附錄“辯論的題目”,含社會類27則(印刷出版,應(yīng)享絕對的自由;國家應(yīng)廢除死刑;一夫多妻制應(yīng)加禁止……)、政治經(jīng)濟類28則(中國應(yīng)采行聯(lián)省自治制;中國應(yīng)行普通選舉;中國總統(tǒng)任期應(yīng)加多一年……),以及教育類52則(全國國民學(xué)校教科書應(yīng)由教育部規(guī)定一致;中學(xué)校應(yīng)加授辯論術(shù)及實地練習(xí);北京大學(xué)地址應(yīng)移到圓明園;清華學(xué)校與其辦成一個留美預(yù)備學(xué)校,不如辦成一個完全大學(xué)……)。關(guān)鍵在于,以上題目都是可以辯論的,是非功過并非一目了然,須考慮正反兩方面的觀點。如此重技術(shù)而非立場的訓(xùn)練,有利于開闊學(xué)生視野,這也是清華演說課業(yè)的最大特點。

聞一多1922年畢業(yè)于清華學(xué)校,在讀期間使用的演說教材,是否包括這冊1914年出版的英文著作,目前沒有確鑿的證據(jù)。但清華讀書期間,聞一多重視演說課程,這點毫無疑問。翻閱聞黎明、侯菊坤編著《聞一多年譜長編》(增訂版,上海交通大學(xué)出版社,2014),我們起碼可以知道:1913年11月8日聞一多參與發(fā)起課余補習(xí)會,這學(xué)會分為圖書、演說、練習(xí)三部;而演說部的要求是:“周有常會一次,以練習(xí)演說或辯論,期之終有比賽,優(yōu)者獎之,以資鼓勵。”1914年3月14日辛酉級與庚申級舉行聯(lián)合辯論會,題為“今日中國小學(xué)校能否有讀經(jīng)”,聞一多任本級主辯。1916年5月26日清華學(xué)校中等科成立聯(lián)合演說辯論團,聞一多為成員。1917年10月30日清華組織全校性演說辯論會,辛酉級選出七名選手,其中包括聞一多。

再看收入《聞一多全集》第12卷(湖北人民出版社,1993)的《儀老日記》,1919年1月4日:“近來演說課練習(xí)漸疏,不猛起直追,恐便落人后。”1月6日:“作文演說果降列中等,此大恥奇辱也。”1月7日:“十一時后,在鐘臺下練‘CROSS OF GOLD’演說八遍。”1月8日:“夜偕德明習(xí)演說。”1月9日:“夜出外習(xí)演說十二遍。”1月10日:“演說略有進步,當益求精至。”1月11日:“練演說。”1月14日:“夜至涼亭,練演說三遍,祁寒不可禁,乃返。”1月15日:“溫國文,習(xí)演說。”十二天日記中,竟有九次關(guān)于練習(xí)演說的記錄,可見聞一多對此門功課的用心與用力。

1944年12月15日,聞一多在云南各界紀念“護國起義”29周年大會上演說

從1912年入學(xué),到1922年赴美,聞一多在清華園里度過了十年光陰。作為留美預(yù)備學(xué)校起家的清華,對于演說課程的重視,花那么多工夫訓(xùn)練學(xué)生的演說能力(從文辭、結(jié)構(gòu)、語速、聲調(diào),到手勢、眼神以及心理素質(zhì)),是否值得,當時及后世均有爭議。雖然聞一多在《恢復(fù)倫理演講》(1921)中對學(xué)校將倫理演講變成純粹的學(xué)術(shù)演講有所批評,但不妨礙他在演說課程上投入巨大精力。

二十多年后,作為西南聯(lián)大教授的聞一多,毅然決然走出安靜的書齋,投身昆明的民主運動,在很多群眾場合即席演講,其得心應(yīng)手、揮灑自如,顯然與早年清華打下的底子密不可分。詩人杜運燮在《時代的創(chuàng)傷》(《萌芽》第1卷2期,1946年8月)中稱:

這是我第一次看見他在群眾大會上演說。他具有詩人的表現(xiàn)情感與思想的適當美麗辭句,革命家的熱情,演說家所需要的宏亮的好嗓子,而且他對朋眾心理亦有深切的認識,了解他的聽眾,所以他的有力的警句便不斷地自他那圍有山羊胡須的嘴里流出來,朋眾不斷地報以最熱烈的掌聲。那是非常動人的場面,所有聽眾莫不以得能參加那感情泛濫的狂潮為光榮。

這里將聞一多的演說成功歸結(jié)為詩人的辭句、革命家的熱情以及演說家的好嗓子,可謂別有幽懷——尤其是最后一點,并非可有可無。所謂演說的訓(xùn)練,就包括如何使用嗓子與手勢。

當然,最關(guān)鍵的還是革命的熱情。吳晗《哭亡友聞一多先生》稱:“終于有一天,這位詩人、學(xué)者、教授,被趕出象牙之塔了,正如他自己所說的,被攆到十字街頭。”應(yīng)該追問的是,聞一多到底是在哪一天以及什么緣由走出象牙塔的。吳晗《哭一多》以及郭沫若《聞一多全集序》(三聯(lián)版)都提及1944年5月3日晚上在昆明的西南聯(lián)大新舍南區(qū)十號教室舉行的五四歷史座談會,就連聞一多自己也說:“聯(lián)大風(fēng)氣開始改變,應(yīng)該從三十三年算起,那一年政府改三月二十九日為青年節(jié),引起了教授和同學(xué)們的一致的憤慨。”(《八年的回顧與感想》)

1944年5月3日,西南聯(lián)大歷史學(xué)會主持五四運動25周年紀念座談會,聞一多、張奚若、周炳琳、吳晗、雷海宗、沈有鼎等教授應(yīng)邀出席并演講,聞一多的演講記錄整理后發(fā)表在《大路》雜志第5期,后收入開明書店1948年版《聞一多全集》等,題為《五四歷史座談》,其中最關(guān)鍵的一句話是:“負起五四的責任是不容易的,因為人家不許我們負呀!”為什么這么說?因1944年3月國民政府宣布取消五四紀念,以黃花崗起義日為青年節(jié),這明顯是針對1939年陜甘寧邊區(qū)之確定五四為青年節(jié),此舉引起西南聯(lián)大師生的強烈不滿,故這一年的五四紀念會便特別引人注目。聞一多在周炳琳、張奚若之后發(fā)言,其中有:“你們現(xiàn)在好像是在審判我,因為我是在被革命的系——中文系里面的。但是我要和你們里應(yīng)外合!”這里略有誤解,但聞一多強調(diào)作為革命精神的“五四”與作為傳統(tǒng)文化象征的“中文”之間立場上的差異,值得充分關(guān)注。一年后,聞一多發(fā)表《五四運動的歷史法則》(1945年4月27日),指出:“請注意,帝國主義突然退出,封建勢力馬上抬頭,跟著人民的力量也就將它一把抓住,經(jīng)過一番苦斗,終于將它打倒——這歷史公式,特別在今天,是值得我們深深玩味的。”雖碰到嚴峻的挑戰(zhàn),聞一多依舊樂觀,相信人民力量強大,還專門論述了四個方面的進步表現(xiàn)。

捍衛(wèi)五四精神,批判當下社會,這兩者互為因果并構(gòu)成合力。接下來的兩年,聞一多政治上越來越激進,演說也越來越精彩。除了立場變化,還與集會演說這一特定的言論氛圍有關(guān)——凡多人演說,后登臺的必定越說越激動。從《在抗日戰(zhàn)爭七周年時事座談會上的演講》(1944年7月7日)開始,激情、熱血與悲憤互相激蕩,經(jīng)由《在魯迅逝世八周年紀念會上的講話》(1944年10月19日)、《在“一二·一”四烈士公祭會上的演講》(1946年3月17日)、《在聯(lián)大校友話別會上的演講》(1946年4月14日),一步步走向人生最后的高潮,那就是《最后一次的講演》(1946年7月15日)。

吳晗《聞一多先生傳》說得很好:“一個純粹的詩人,第一流的學(xué)者,愛美,推崇浪漫派,中年雖然歸于平實,還是成天在故紙堆中摸索,自得其樂的人,突然,又一變而走上追求民主的道路,戰(zhàn)斗的生活。說突然,其實并不突然。正當五四運動的時候,一多先生在北京清華學(xué)校讀書,因為文筆好,被推選為學(xué)生會書記,用筆參加戰(zhàn)斗,盡了他一份力量。”晚年聞一多的拍案而起,除了現(xiàn)實政治的啟迪、詩人氣質(zhì)的支撐、黨派立場的鼓勵,還有就是關(guān)于五四運動的巨大爭議——為了捍衛(wèi)五四立場,那個曾經(jīng)意氣風(fēng)發(fā)的少年又回來了。

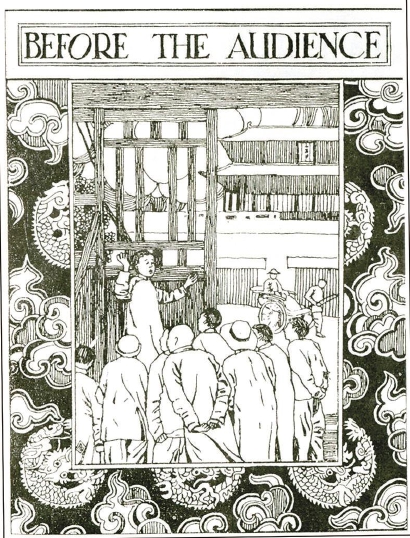

1921年聞一多擔任《清華年刊》美術(shù)編輯期間創(chuàng)作的插畫,圖片上方是 “BEFORE THE AUDIENCE”(面對聽眾)

說到這里,請記得1921年那幅插圖——天安門前的演說。《清華年刊》即清華學(xué)校1921級畢業(yè)班紀念集中,刊有聞一多創(chuàng)作的書籍裝幀,圖片上方是“BEFORE THE AUDIENCE”,至于“天安門前的青年講演者”,那是 《拍案頌——聞一多紀念圖文集》(北京圖書館出版社,2007)編者代擬的題目。將1921年所繪天安門前演說的插畫,與1946年昆明演說的照片相對讀,相隔二十五年的吶喊(聲音),竟如此遙相呼應(yīng),實在讓人嘆為觀止。

我曾經(jīng)說過,中國人談五四,既是歷史,也是現(xiàn)實;既是學(xué)術(shù),也是精神——作為后來者,我們必須跟諸如“五四”(包括思想學(xué)說、文化潮流、政治運作等)這樣的關(guān)鍵時刻、關(guān)鍵人物、關(guān)鍵學(xué)說,保持不斷的對話關(guān)系。這是一種必要的“思維操練”,也是走向心靈成熟的必由之路(參見陳平原《作為一種思想操練的五四》,北京大學(xué)出版社,2018)。眾多五四老人對于“五四精神”的呵護、捍衛(wèi)與堅持,包含了理想、激情與青春記憶,而聞一多前后呼應(yīng)的演說狀態(tài),便是再好不過的例子。

(作者為北京大學(xué)中文系教授)