詩(shī)人阿多尼斯:中國(guó)人已是我詩(shī)歌想象的一部分

“沒有哪道光,能跟母親臉上泛起的光媲美——如果你懂得如何欣賞它……詩(shī)篇是一個(gè)女人,其身上的每一個(gè)點(diǎn)都是一塊宇宙的刺青。為什么阿拉伯和類似民族的時(shí)光之鳥,不會(huì)演奏存在之樂?我這是問你呢——中國(guó)音樂……”

11月3日,阿多尼斯的詩(shī)篇在上海民生現(xiàn)代美術(shù)館響起。上海民生現(xiàn)代美術(shù)館舉辦的“詩(shī)歌來到美術(shù)館”第六十二期“阿多尼斯朗讀交流會(huì)”,邀請(qǐng)到了在世界詩(shī)壇享有盛譽(yù)的詩(shī)人阿多尼斯,500多名詩(shī)歌愛好者從全國(guó)各地趕來,與阿多尼斯輪交流詩(shī)歌與生活的奧義。八十九歲高齡的阿多尼斯依然十分健談,靈動(dòng)又幽默,他對(duì)人生的思考解讀令在場(chǎng)觀眾或釋懷一笑或拍手稱贊。朗讀會(huì)上,阿多尼斯還與讀者們輪流朗誦著他的新作《桂花》。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng) 圖片來源:王寅

對(duì)阿多尼斯來說,詩(shī)歌是人生中的一盞奇妙的明燈,詩(shī)和愛一樣,是人在通往未知的旅途中重要的伴侶和朋友。

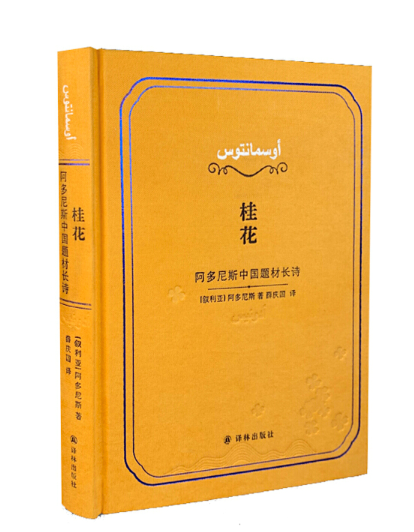

阿多尼斯曾數(shù)次來到中國(guó)作交流,與許多詩(shī)人結(jié)下深厚友誼。近日,阿多尼斯還出版了中國(guó)題材的長(zhǎng)詩(shī)《桂花》,記述了他2018年九、十月間的中國(guó)之行,尤其是皖南和黃山之行的印象、感受和思考。整部長(zhǎng)詩(shī)由50首相對(duì)獨(dú)立的詩(shī)作構(gòu)成,字里行間隨處流露出他對(duì)中國(guó)的自然景觀和悠久的歷史文化的熱愛,以及他對(duì)中國(guó)人民的情誼。

阿多尼斯雖然常年生活在法國(guó),但他也和大多數(shù)阿拉伯人一樣,頗受阿拉伯文化傳統(tǒng)中對(duì)中國(guó)正面、友好的集體想象的影響。而之前幾次圓滿的訪華經(jīng)歷,也加深了他對(duì)中國(guó)的友好感情。因此,友誼是長(zhǎng)詩(shī)《桂花》的基調(diào)之一,阿多尼斯對(duì)中國(guó)自然、文化和友人的深情厚誼在詩(shī)中溢于言表。他眼里的中國(guó),“不是線條的縱橫,而是光的迸發(fā)”。他心中的中國(guó)女性,是“云翳的隊(duì)列,被形式的雷霆環(huán)繞,由意義的閃電引導(dǎo)”。他在長(zhǎng)詩(shī)的尾聲寫道:“友誼是否可以聲稱:唯有自己才是世界的珍寶?再見了,孔子,再見了,黃山——男主人!再見了,桂花樹——女主人!太陽在追隨詩(shī)人們。”以此來向中國(guó)自然和文化致意。

阿拉伯世界沒有桂花這種植物,阿拉伯語中也沒有這個(gè)單詞(只能根據(jù)英語Osmanthus音譯)。當(dāng)阿多尼斯將長(zhǎng)詩(shī)定名為《桂花》時(shí),譯者薛慶國(guó)曾問阿多尼斯為什么如此定名?阿多尼斯稍加思忖道:因?yàn)橹袊?guó)在他心目中的印象,就如桂花一樣。在詩(shī)中,阿多尼斯寫道:“請(qǐng)告訴我,樹根:這芳香物質(zhì)是否也含有我的血脈?桂花樹,我要向你表白:你崇高而珍貴,普通又特殊,但又混雜于眾樹之間:這恰恰是你的可貴!”

阿多尼斯在中國(guó)

阿多尼斯第一次訪問中國(guó)、訪問上海是在1981年,當(dāng)年的情景仍然令他記憶尤新。“30多年前我來上海時(shí),我剛剛從紐約回來,所以當(dāng)時(shí)上海給我的感覺就像是紐約的某個(gè)被遺棄的、落后的郊區(qū),壓抑而令人傷感。2009年我又一次到訪上海,簡(jiǎn)直無法相信自己的眼睛,這是一個(gè)全新的城市。今天我再次看到的上海,已經(jīng)是一個(gè)和紐約并駕齊驅(qū),甚至在某些方面開始超越紐約的城市。這種巨變令我驚訝、感慨,這其中一定隱含著上海人民巨大的創(chuàng)造力。創(chuàng)造上海奇跡的上海人、中國(guó)人,已經(jīng)是我詩(shī)歌想象的一部分了。”阿多尼斯在朗讀會(huì)上說,他能在上海感受到一種和他心心相印的氣質(zhì)。

怎么定義詩(shī)人?詩(shī)歌和藝術(shù)的關(guān)系是什么?面對(duì)讀者的提問,阿多尼斯的回答簡(jiǎn)約而深邃。“你的詩(shī)有沒有帶來改變?我們不能將詩(shī)人簡(jiǎn)單地理解為寫詩(shī)的人,有的人寫下詩(shī)句,但他/她并不是詩(shī)人。在我看來,詩(shī)人的意義在于是否能給這個(gè)世界帶來改變和新的理解。”

在阿多尼斯看來,偉大的創(chuàng)造性工作,都是詩(shī)歌,因?yàn)樗鼈儙砹烁淖儯瑐ゴ笏囆g(shù)家都是詩(shī)人。“一幅畫作最重要的不是眼中所見,而是其背后看不見的詩(shī)意。詩(shī)歌是可以改變世界的。我創(chuàng)作的藝術(shù),包括詩(shī)歌,除了力圖在詞語層面賦予語言新的生命,還力圖將造型藝術(shù)的元素引入詩(shī)篇。你在掛在墻上的畫作中可以看到,墨汁、色彩、造型、書法和詩(shī)歌融為一體,你可以稱之為造型的詩(shī)篇。這是我的一種嘗試,我是否成功了,這并不重要。對(duì)于藝術(shù)而言,最重要的是,你一直葆有嘗試、發(fā)現(xiàn)的沖動(dòng)和勇氣。比一幅畫更重要的,是畫背后隱匿的催人發(fā)現(xiàn)和求知的欲望。”

阿多尼斯是什么時(shí)候決定成為詩(shī)人的呢?阿多尼斯笑著說,詩(shī)人實(shí)在是太顛沛流離了,在阿拉伯沒有人愿意將女兒嫁給一個(gè)詩(shī)人,但人什么時(shí)候和詩(shī)走在一起是無法自己決定的,“就像男女之間的愛情,愛情的火花到底是什么時(shí)候燃起的無法解釋。但是我可以肯定的是,詩(shī)歌的火花誕生后,倘若沒有了詩(shī)歌,那么我的人生就沒有意義。我和詩(shī)歌之間的關(guān)系讓我感到很幸福,但我和世界之間的關(guān)系是痛苦的,這種痛苦也反映在我的詩(shī)歌中。我愿意犧牲我和世界的關(guān)系來換取我和詩(shī)歌的關(guān)系。”

詩(shī)歌還能讓人不被裹挾在時(shí)代的洪流中而保持清醒,阿多尼斯主張人的主動(dòng)性,“人不能被時(shí)代奴役和改變,人應(yīng)該改變時(shí)代。但現(xiàn)在的情況是,人越來越屈服于時(shí)代,尤其是在高度機(jī)械化時(shí)代,人很容易變得麻木,如同機(jī)器一般。無論如何現(xiàn)代化,都應(yīng)該保持人性。”

回到小家層面上,阿多尼斯如何看待與子女的關(guān)系?“如果一個(gè)孩子沒有叛逆父親,在深刻的意義上他其實(shí)是在殺死父親,”阿多尼斯語出驚人,他進(jìn)一步解釋,他教會(huì)了孩子自由,而孩子教會(huì)了他叛逆的自由,“自由叛逆同時(shí)尊重長(zhǎng)輩,這是我覺得兒女應(yīng)該做的事情。”

阿多尼斯對(duì)年輕詩(shī)人的建議是:“一,對(duì)你的父輩發(fā)起‘革命’,以便讓他們獲得解放,并讓他們有機(jī)會(huì)進(jìn)入未來。否則,他們會(huì)被往昔吞噬。向他們發(fā)起‘革命’,以便讓他們繼續(xù)獲得生命;二,對(duì)你們自己發(fā)起‘革命’,對(duì)被傳統(tǒng)、習(xí)慣、主流文化觀念占領(lǐng)的你們的頭腦發(fā)起‘革命’,嘗試將這些東西從大腦中清除,去聆聽發(fā)自自己內(nèi)心和身體的聲音。書寫屬于你們自己的身體、夢(mèng)想和憂患,創(chuàng)造你們自己的語言,不要雷同;三,無論取得多大成就,保持謙虛,對(duì)自己說:我依然什么都沒寫呢,我更好的作品,將由未來的我完成。”

在今日的時(shí)代,詩(shī)歌的未來,依然是不值得擔(dān)心的。阿多尼斯自信地告訴大家:世界上只要有愛和死亡,詩(shī)歌就會(huì)一直存在。