阿倫·阿吉談文學(xué)翻譯

阿倫·阿吉(澎湃新聞 蔣立冬 繪)

阿倫·阿吉(Aron Aji),美國文學(xué)翻譯家協(xié)會主席,愛荷華大學(xué)文學(xué)翻譯藝術(shù)碩士項目主任。出生于土耳其的他翻譯了包括比爾蓋·卡拉蘇(Bilge Karasu)、穆拉特罕·蒙甘(Murathan Mungan)與艾麗芙·沙發(fā)克(Elif Safak)在內(nèi)的多位重要的土耳其當(dāng)代作家。他翻譯的卡拉蘇三部曲中的第二部《昔日貍貓之園》(The Garden of Departed Cats)榮獲了2004年美國國家翻譯獎,第三部《長日之夜》(A Long Day's Evening)是美國國家藝術(shù)基金會資助項目,進入2013年翻譯筆會獎短名單。他也編輯出版了論文集《米蘭·昆德拉和小說的藝術(shù)》(Milan Kundera and the Art of Fiction)。

《昔日貍貓之園》

以下采訪發(fā)生于2019年5月,《上海書評》和阿吉聊了一些更大的問題,有關(guān)文學(xué)翻譯,有關(guān)母語和外語,有關(guān)世界文學(xué),等等。這一對話基于歌德最早于1827年創(chuàng)造的“世界文學(xué)”(Weltliteratur)這個詞,以及哈佛大學(xué)比較文學(xué)教授大衛(wèi)·達姆羅施(David Damrosch)于2003年在其著作《何為世界文學(xué)》(What Is World Literature?)中做出的回應(yīng)。達姆羅施指出,歌德口中的“世界文學(xué)”實際是“文學(xué)的世界性流通”,這個過程無疑會涉及讀者接受以及基于讀者接受的文學(xué)市場操作的問題,經(jīng)典文學(xué)或許可以逃過一劫,然而當(dāng)代文學(xué)難免受到來自譯者、編輯與出版商等的多方“宰割”,因而翻譯的文本和原文其實早已是兩個文本,尚不提語言和文化審美本身的差異。離達姆羅施的回應(yīng)又過去了十多年,如今文學(xué)的世界性流通較之前規(guī)模更大、速度更快,向來以很少讀翻譯文學(xué)而“臭名昭著”的美國讀者也越來越重視翻譯中的世界文學(xué),在這樣的時代里,作為譯者、作者和讀者的我們面臨哪些新的挑戰(zhàn),我們可以對世界文學(xué)的版圖做出何種貢獻?

《何為世界文學(xué)》

您成長的家庭環(huán)境里說四種語言:拉迪諾語(Ladino,在1492年遭受西班牙驅(qū)逐的塞法迪猶太人所說的西班牙語)、希伯來語、土耳其語和法語。這是一種怎樣的經(jīng)歷?是不是這種經(jīng)歷把您引向了譯者的道路?

阿吉:我出生在伊茲密爾,這是奧斯曼帝國晚期和土耳其共和國早期的第二大城市。它是座港口城市,也是地中海東部人的母城,這些人包括希臘人,意大利人,法國人,亞美尼亞人以及其他。說實在的,伊茲密爾的居民每天都生活在一個“翻譯的空間”,小到油鹽醬醋,大到生意往來,他們都需要和說其他語言的人打交道。

能不能具體談?wù)勥@種生活體驗?

阿吉:我們的多語言之家坐落于一個更大的多語言城市,不過我出生的時候,伊茲密爾迎來了很多外省人,所以土耳其語就成了小商販,包括菜販的通用語。我讀小學(xué)之前,接觸了大量的拉迪諾語(在伊茲密爾生活的塞法迪猶太人的語言),法語(地中海東部人的通用語)以及希伯來語(我們的宗教儀式所用的語言)。我的祖母不喜歡讓人聽見她那口蹩腳的土耳其語,所以要求我們都說拉迪諾語。不過,我小的時候,見到不少猶太商人上門兜售商品,他們講的就是拉迪諾語。我仍然記得那個賣猶太潔食的酒商,肥嘟嘟的薩貝塔伊,他的大風(fēng)衣有很多很多口袋,裝滿了各種瓶瓶罐罐。我們的節(jié)日晚宴,尤其是逾越節(jié),需要用希伯來語、拉迪諾語讀經(jīng),為了年輕一代好,也用土耳其語讀。當(dāng)南美洲的親戚過來看我們,我們都說西班牙語和法語。因為上學(xué)的關(guān)系,土耳其語成了我的主要語言,但是,回過頭看,我覺得其他語言已經(jīng)對我的生命產(chǎn)生了根深蒂固的影響。從中學(xué)開始一直到大學(xué),我上的都是英語學(xué)校。

這么說吧,我一直經(jīng)歷著從一種語言向另一種或多種語言的轉(zhuǎn)換,因為我想表達的意思往往形成于一種語言,但我必須用另一種語言說出來。翻譯就是我的生活狀態(tài)。

來到美國十年之后,您開始翻譯土耳其當(dāng)代著名作家比爾蓋·卡拉蘇(Bilge Karasu),以此重建和土耳其的聯(lián)系。當(dāng)時是怎么做出這個決定的?

阿吉:在我來美國的第一個十年里,英語幾乎成了我唯一的語言——我教美國學(xué)生,用這個語言做研究,寫論文和作詩,建立社會關(guān)系;它幾乎壓制了我的其他語言,因為它逐漸主導(dǎo)了我的身份認(rèn)同。我還記得有一天早晨醒來,發(fā)現(xiàn)夢里也全是英語。

它接管了您的潛意識!

阿吉:是的。我決定翻譯土耳其語是因為,倘若沒有另一種語言積極地參與到我的生命中來,我覺得我變得不那么犀利,不那么有創(chuàng)造力,也不那么有表達欲,簡單來說,我成了一個更狹小和貧瘠的自我。

那么為什么是卡拉蘇呢?

阿吉:這位作家本人就是語言藝術(shù)家、符號學(xué)家,也是精通六七種語言的譯者,有著廣闊的國際視野——我當(dāng)時正需要這樣一位對話者。卡拉蘇最重要的貢獻在于拓展了土耳其語的邊界,他創(chuàng)造了一種真正的文學(xué)語言,能夠承載更大的與世界文學(xué)交流的容量。我把他的寫作風(fēng)格稱作“翻譯的美學(xué)”,聽這個稱呼就知道,這套美學(xué)指向翻譯,你甚至可以說,它渴望被翻譯。對我而言,在英語中重新創(chuàng)造卡拉蘇必然包含重建那些跨語言,跨文化的關(guān)系,也是這些關(guān)系首先奠立了他的作品。

翻譯卡拉蘇的過程給了您怎樣的滋養(yǎng)?

阿吉:當(dāng)時的我看起來正生活在單一語言的環(huán)境里,所以卡拉蘇的世界性聲音讓我倍感親切。他從塑造我本人的土耳其語和土耳其文學(xué)里汲取了養(yǎng)分,而在我之后生活的環(huán)境里,除非專門研究文學(xué),不然我沒法再深入接觸這門語言。

翻譯他的時候,我覺得我更加留意自己如何使用語言——用不同語言表達時,我有哪些經(jīng)驗在消減,又有哪些經(jīng)驗在豐富。多語言的大腦有它自己的本能反應(yīng),能夠從容地在不同語言之間切換,但是理解這些切換過程中的跳躍和中斷能幫助我更好地掌控它們。我喜歡這么去想,我把一堆語言用于更微妙的表達。

您曾提過兩類譯者的區(qū)別:翻譯自母語和翻譯到母語。他們各自具有怎樣的優(yōu)勢和劣勢?

阿吉:我得重申我在這個問題上的看法。有成百上千的雙語譯者把作品翻譯成他們的第二語言,包括英語,尤其當(dāng)他們譯介的作品來自其他母語為英語的人士不會說的語言。這些所謂的“小語種”非常依賴雙語譯者!說到底,質(zhì)量是衡量翻譯作品優(yōu)劣的最重要的指標(biāo)。

一個人對語言的熟練程度跟他的出生地不一定相關(guān)。嫻熟來自訓(xùn)練、研究和實踐。我們要怎么看待那些用第二語言在專業(yè)領(lǐng)域里工作多年的人,盡管他們中的很多人出生在其他地方?我甚至敢這么講,英語是如今世界最具吸納性的語言,因為它一直在跟不同語言接觸,當(dāng)它被來自世界各地的不同語言人士運用的時候,它也一直在做出反應(yīng),在發(fā)生改變。

如果我們讀一讀母語這個話題的專門研究,就能知道我們今天對“母語”的很多臆斷都是政治/意識形態(tài)的建構(gòu),它一直被用來維護一個層級鮮明的社會——我們把有些人認(rèn)定為“自己人”,把另一些人認(rèn)定為“外人”。譯者致力于傾聽世界聲音,他們應(yīng)當(dāng)反感這種劃分。我會推薦兩部獲獎的學(xué)術(shù)作品:大衛(wèi)·格拉姆林(David Gramling)的《單一語言的發(fā)明》(The Invention of Monolingualism)和亞塞明·伊迪茲(Yasemin Y?ld?z)的《超越母語》(Beyond The Mother Tongue)。

《單一語言的發(fā)明》

我的意思是,翻譯到自己的母語本身不會產(chǎn)生優(yōu)秀的譯本,就像翻譯到第二語言本身不會產(chǎn)生拙劣的譯本。我當(dāng)然也喜歡這種說法:在自己的血肉里感受母語的詩意,但是倘若沒有我四十年之久在英語里的學(xué)習(xí)和寫作,沒有這種文學(xué)知識的積累,我無法把作品譯為英語。我之所以能成為一名文學(xué)翻譯,是來自我多年浸泡在英語作品里(包括過去的和當(dāng)代的)的經(jīng)歷,不斷做出批判性的審視,也不斷在反思后內(nèi)化,是這樣我才能嫻熟掌握這門語言的美學(xué)和技巧。同樣的,我敢說,那些能夠把作品譯為曉暢母語的優(yōu)秀譯者也是因為他們在多年的母語經(jīng)驗里掌握了成熟的鑒賞力和語言技巧(他們讓同時作為工具和藝術(shù)材料的母語臻于完美),沒有人一生下來就具備這個能力。

我們的藝術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)被多位所謂的“守門人”(出版社,編輯,書評人,文學(xué)獎評審等等)把持,這些人的工作是讓世界上的少部分聲音得到最廣泛的合法傳播,尤其在英語世界。所以,我會說,讓千百種翻譯綻放吧。翻譯那些艱難且常常未被充分理解的作品是我們拓寬英語里世界文學(xué)邊界的唯一途徑,不只是因為我們翻譯它們,而是因為這么做的時候,我們在使英語具備更大的容納力,使它更能表達,而且能更好表達我們這個世界的多樣聲音。

我之前跟隨您在愛荷華大學(xué)的文學(xué)翻譯工作坊學(xué)習(xí),每個同學(xué)都譯自不同的語言,課堂上我們只閱讀和討論英語譯文,審閱的方式和審閱英語作品的方式一樣。我在想,這是美國的翻譯教學(xué)傳統(tǒng)嗎?這種方式有何利弊?

阿吉:你的疑問是我們最常被問到的問題。你可以回想,只有在表面上,我們審閱的方式看來和“審閱英語作品的方式一樣”,這種教學(xué)方法其實有著更大的野心,而不僅僅是讓翻譯看起來好像本來就是用英語寫的。我們鼓勵學(xué)生把文學(xué)翻譯理解為“藝術(shù)創(chuàng)作”和“反思性實踐”相結(jié)合的訓(xùn)練,這里既針對源語言也針對目標(biāo)語言。通過批判性地審思英語譯文,我們總能把譯者帶回原文,去往他們在文本間構(gòu)建的所謂“等價關(guān)系”,以便能更全面地檢驗他們所做出的努力,看到語義轉(zhuǎn)換、風(fēng)格不協(xié)調(diào)、口吻波動等等的例子。我們在英語譯文中捕捉到的措辭或者句法上的不協(xié)調(diào)常常透露出對原文視角或者風(fēng)格特征的誤讀。舉個例子,如果英語譯文里的某個句子感覺起來過于華麗,又或者全文的措辭風(fēng)格一直在跌宕起伏,我們把這些視為語言層面的不協(xié)調(diào),視為我們閱讀過程的干擾物。當(dāng)我們要求譯者帶我們回到原文中的這句話時,我們(以及譯者本人)都可以明白是什么導(dǎo)致了這些不協(xié)調(diào)。這些原因多半源于翻譯時不完美的決定。我們會在原文和譯文之間來回往復(fù),往復(fù)來回。目的是為了幫助譯者持續(xù)提高他們對翻譯的駕馭能力,這時常是需要大量的獨自實踐,也需要強大的自我批評和自我反省能力。

您覺得有哪些翻譯術(shù)語我們今天需要重新定義和評估?比如說,您怎么看待“歸化翻譯”和“異化翻譯”?

阿吉:對,就像翻譯訓(xùn)練一樣,翻譯的術(shù)語和理論也需要經(jīng)過批判性和反思性的檢審,這里面有兩個原因:第一,因為它們都誕生于某個特定時期,誕生在某個特定的文化空間,當(dāng)它們被應(yīng)用到其他地方的時候就有必要再審視;第二,經(jīng)過了一段時間,術(shù)語和理論本身就經(jīng)歷了某種“歸化”,產(chǎn)生了具有欺騙性的“熟悉感”,后者可能背離了它們的初衷。勞倫斯·韋努蒂(Lawrence Venuti)提出的歸化和異化是最好的例子,人們很少理解它們原初的復(fù)雜性。當(dāng)人們把某個譯本標(biāo)為歸化或異化的時候,我更愿意他們解釋此舉的意思。借佛教的語言來講,翻譯的術(shù)語和理論是“有用的工具”,但倘若沒有批判性的審思,它們連有用都算不上。

我舉個例子。如果譯文保留了原語言中的一些詞匯,這算是異化翻譯還是歸化翻譯?通常,它會被貼上異化這個標(biāo)簽。但是那些被保留的詞匯是不是真的令人感到陌生?還是因為它們相對更容易理解,因為它們更容易被讀者推知?或是因為,雖然不能一下子被認(rèn)出,但保留它們是為了不影響原文的總體語意?又或者,是因為它們在翻譯的過程中已經(jīng)被聰明地解釋了?再者,我們需要保留多少個“外來”詞匯才能讓譯文足夠“異化”?和這個問題相關(guān),還有更嚴(yán)峻的問題,異化策略真的能讓讀者親身體驗在外來文本里真實的“異國風(fēng)情”嗎?還是這種策略只是在營造更大的距離?還有,對于目標(biāo)語言的讀者來說,譯文里這些陌生的“異化”元素有沒有可能對原文讀者而言反而是極其熟悉的?(文化標(biāo)示,好比說食物的名稱,親戚關(guān)系,通常會保留原語言,這是一種異化翻譯策略,但是它們對原文讀者而言是再熟悉不過的,不應(yīng)當(dāng)被顯得陌生。)任何翻譯策略——異化,歸化,女性主義或者其他——都需要重新判斷,我們要反思哪些文學(xué)特質(zhì)是原文中固有的,也要衡量怎樣才能盡可能和目標(biāo)語言的讀者建立聯(lián)系。

當(dāng)我們說起翻譯,我們常常會說這個譯本是否“忠實”。在您看來,“忠實”到底應(yīng)該怎么理解?

阿吉:“忠實”是個非常有問題的術(shù)語。對剛開始從事翻譯的人,它像某種教條,指定了要么是原文,要么是另一種(通常不具備合法性的)原材料才是唯一,固定,且完全透明的譯本的權(quán)威。根本不存在這樣的原材料。“忠實”還跟另一個大眾臆想有關(guān):總有東西“在翻譯中流失”。這么說吧,在某種程度上,也總有東西在閱讀中“流失”;任何搞文學(xué)創(chuàng)作的人也能證實,總有東西在寫作中“流失”。(舉個例子,華茲華斯的名言,一切詩歌都是“平靜中回憶起來的情感的自然流露”。難道你不希望能問問他有多少“自然流露”在“回憶里”流失了?)這是任何與表達和詮釋有關(guān)的藝術(shù)的本質(zhì),不管是文學(xué)創(chuàng)作還是翻譯。但是,任何優(yōu)秀譯者都會告訴你,“流失”的風(fēng)險絕非“不忠實”的借口;恰恰相反,就是這種風(fēng)險塑造了我們的紀(jì)律和警覺,推動著我們在翻譯中實現(xiàn)最接近的“近似值”。

與其問,這是不是正確的翻譯,我們不如去問:這個譯本是不是正確努力的結(jié)果——高度自覺,高度批判性和反思性的實踐之后的結(jié)果?

這個問題可能很愚蠢,不過讀者總想知道哪個譯本更好,尤其是經(jīng)典作品的譯本。在您看來,如果人們不能閱讀原文,要怎么評判譯本的質(zhì)量高低?如果您手頭只有英語譯本,您要怎么判斷譯者的努力是“正確”的?

阿吉:你也知道,我對比如“正確”和“更好”這樣的術(shù)語也深表懷疑。我更愿意這么想,任何一個有自尊的專業(yè)譯者都不會做草率的翻譯。當(dāng)然,圖書出版業(yè)很少給我們足夠的時間來完成翻譯,但我覺得大多數(shù)文學(xué)作品的英譯本仍然很好,這要感謝譯者和編輯都很嚴(yán)肅地對待他們的工作。老實說,以“正確”或“新”來看待翻譯更多是圖書市場的一種策略,和翻譯訓(xùn)練關(guān)系不大。很多乍看之下是翻譯批評的文章都誕生在書評這個狹小的領(lǐng)域,這也是圖書營銷的一個環(huán)節(jié)。類似的,假如出版商想要激活某部經(jīng)典作品的銷量,或者想要在市場上分得杯羹,他們就會聲稱他們所推出的版本是一個“全新”的或“更好”的或“權(quán)威”的譯本——天知道他們用的是什么標(biāo)準(zhǔn)。

要評判文學(xué)翻譯,需要耐心并有章法地檢視翻譯的過程,譯者所做的決定,再創(chuàng)造的機制,以及讓譯文成形的智性和美學(xué)考量。這些更高層面的問題沒有辦法通過夾雜在書評俏皮話里的“書摘”探知;它們需要和文學(xué)研究類似的大體量的全面論述。

說到經(jīng)典作品的多個譯本,有個非常好的評判方式是比較分析。當(dāng)你對照不同譯本,而且用心審視,不同譯本揭示的是不同譯者所采取的不同策略,他們的目的也有著微妙的差異。或許,這個譯本把聲音和節(jié)奏放在美學(xué)考量的首位,另一個譯本則把措辭變得更符合現(xiàn)代語言習(xí)慣,或者把原文中一直沒被充分認(rèn)知的敘事線索展現(xiàn)得更加鮮明。做比較閱讀的時候,我們也在學(xué)著重新認(rèn)識自己的期待和自己的閱讀喜好,我們也在反思“文學(xué)譯本應(yīng)當(dāng)怎么讀”這個問題。

我清晰地記得您教我翻譯朱岳的小說《我可憐的女朋友》的那天。當(dāng)您給我展現(xiàn)了作為文學(xué)譯者,我擁有一些再創(chuàng)作的自由,在這之后,我忽然發(fā)現(xiàn),自己可以掙脫原文的外殼,更接近原文的靈魂。不過人們不常談起文學(xué)翻譯里的再創(chuàng)作問題。在您看來,這個部分重要嗎?譯者有多大的再創(chuàng)作空間?

阿吉:喔,我非常喜歡讀你翻譯的朱岳小說。我覺得你的譯本是成功的,因為你用對原文的深入理解來平衡你的再創(chuàng)作,尤其是對原文中的幽默的捕捉——幽默在原文中應(yīng)該就是令人流連的特征。

當(dāng)我們翻譯一個文本的時候,我們不止在問,它在表達什么,更是在問,它是如何表達它所表達的意思的——它的聲音,它的結(jié)構(gòu),它如何激發(fā)情感,它如何實現(xiàn)它意圖的效果,它希望被如何閱讀,等等。探索這些問題本來就迫使我們對作品進行精讀和仔細(xì)的分析,與此同時,我們也已經(jīng)在嘗試著如何在新的語言里重新創(chuàng)作這個文本,重新想象它的身體和靈魂。我們必須面對這個事實,新語言的表達方式和原語言并不相通;我們需要重構(gòu)隱喻,把原文中的個人習(xí)語移植到新語言的土壤,讓新的語言去演奏原語言的曲調(diào)。這些操作都需要大量的再創(chuàng)作和再想象。沒有創(chuàng)造性(謹(jǐn)慎的,具有合法性的,技巧嫻熟的再創(chuàng)作),文學(xué)翻譯就像用口哨來吹歌劇。

我也必須強調(diào)“創(chuàng)造性”絕非不去完整理解原文或者不當(dāng)?shù)卦賱?chuàng)作的借口。“創(chuàng)造性地解決”我們不完全理解的問題常常加劇了問題,而不是解決問題。

您所具備的多種“魔法”一直讓我贊嘆。這其中就包括,不管您是不是懂一門語言,都能準(zhǔn)確捕捉它的節(jié)奏和音律。您是怎么做到的?能不能談?wù)劼曇舻闹匾裕砍寺曇簦€有哪些語言的美學(xué)層面容易被我們忽視?

阿吉:你把我說得太神了,我也希望我能有魔法。但事實上,我有的只是多年文學(xué)研習(xí)帶給我的嫻熟技巧。你可以回想一下我們的工作坊,我們至少從這五個層面來看待語言:語義(語詞的意思),語音(聲音),語法和形式(語言的有形,視覺和持續(xù)性的特質(zhì)),效用(意圖的效果)以及情感(氛圍,口吻,感染力)。文學(xué)作品同時在這五個層面上展示了它期待如何被閱讀。如果只關(guān)注語詞的意思,很可能就會錯過建構(gòu)該作品的詩學(xué)層面的那些東西。任何文本單位——不管是一個段落還是一句話——都像一部小型戲劇,它有開端、發(fā)展、高潮和尾聲。它“打包”了大量的情感來激發(fā)我們的反應(yīng)。我們必須關(guān)注它的過程,關(guān)注它如何展開。理解它的意思/訊息固然好,也有用,但它只是全方位體驗語言的其中一個維度。

這么說吧,我非常沉迷聲音,聲音凝聚了全身心的體驗。聽覺大概是我們的感官里最本能,最持久和最自覺的反應(yīng)。聽覺能引起很多情感共鳴。聲音必然囊括(而且常常是一次性就涵蓋)我們所有的神經(jīng),智性,內(nèi)心,直覺和情感的感官。這就是我為什么會說聲音凝聚了全身心的體驗。

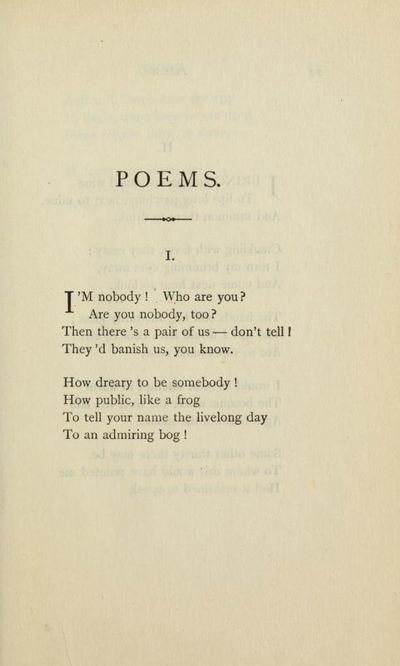

這是個復(fù)雜的產(chǎn)生意義的場域。我們在這三個相互關(guān)聯(lián)的維度里體驗聲音:認(rèn)識論上的,把聲音解讀為先前腦海中儲存的信息的能指(signifier);聲學(xué)上的,就是以聽覺的特質(zhì)來對應(yīng)身體或情感上的反應(yīng),這些特質(zhì)包括音色、振動、節(jié)奏、音高、音頻、和聲等等;聯(lián)覺上的,也就是說,把其他同時出現(xiàn)的感官關(guān)聯(lián)進來,比如視覺圖像、氣味、味道、觸覺記憶。最后的這個維度常常是自發(fā)的,也需憑借直覺。文本經(jīng)由元音、輔音、音節(jié)、標(biāo)點符號、抑揚等產(chǎn)生聲音。以我非常喜歡的艾米麗·狄金森(Emily Dickinson)的一首詩為例:

我是小人物,你呢?

你也——是——小人物?

那我們可不就是一對兒?

別吱聲!人家會宣揚——你曉得!

真煩吶——做個——大人物!

真露臉——像只大青蛙——

六月一生——都把自己的大名聒噪

面對羨慕你的一團泥沼! (朱墨 譯)

艾米麗·狄金森的詩

我渴望把這首詩當(dāng)成“聲譜”來體驗,這就意味著大聲朗讀,留意我的嘴唇的活動,我的開口度,一直到我的身體,我的肌肉;我體驗抑揚,想象和我聽到的聲音相關(guān)聯(lián)的味道、圖像和記憶。作為譯者,我的任務(wù)與其說是在創(chuàng)作相似的聲譜,不如說是創(chuàng)造我朗讀和體驗原文時的一整套身心體驗的最接近的近似值。我會覺得,先前提到的所有語言層面都在聲音中匯聚。學(xué)習(xí)“讀聲”是一個漫長的過程,但是這種能力一旦掌握,就徹底改變了我的翻譯,我也覺得,它改變了我的教學(xué)。

您有沒有一幅理想的“世界文學(xué)”圖景?您覺得譯者可以為此做哪些努力?

阿吉:在當(dāng)今這個全球化的年代,我們正在經(jīng)歷一種翻譯的復(fù)興,因為事實上任何形式的國際交流——物品、訊息、人——都仰賴翻譯。世界文學(xué)的流通在獲得極大動力的同時也延展了生命周長。作品傳播的速度更快、地域更廣。作者的影響力——包括他所接受和所施展的影響——都大大增加了。更多來愛荷華國際寫作計劃的作家會認(rèn)為自己是世界性的作家,而不再是某個國別文學(xué)的代表。他們對翻譯文學(xué)的閱讀量早已超越了本國經(jīng)典。因此,文學(xué)永遠(yuǎn)在“邊界”的“移動”中產(chǎn)生和經(jīng)驗,不管是實際的還是想象的邊界。風(fēng)格、體裁、敘事慣例都在迅速地交換和改變,其效果不僅是措詞和句法這些層面的更替,而且還體現(xiàn)在全新的觀察、解讀、表達/重現(xiàn)現(xiàn)實的方式。像我們這樣一個正在經(jīng)歷大變化的時代很難從內(nèi)部理解,因為我們自己就是這些變化的一部分。當(dāng)大衛(wèi)·達姆羅施和其他學(xué)者激動地說起“世界文學(xué)”的時候,他們關(guān)注的是那些寫作時就具有全球語境意識的作品;我不能肯定我們現(xiàn)在正目睹的文學(xué)和藝術(shù)產(chǎn)品是否歸屬一個新門類。很顯然,現(xiàn)代主義和后現(xiàn)代主義在定位和影響上都是世界性的,只不過在一個比今天更狹小一些的“世界”。

在您看來,偉大的小說是否存在全世界共享的美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)?

阿吉:我更愿意把這個問題留給批評家和作家來解答。作為譯者,看到文學(xué)如此有活力地流傳讓我欣喜若狂。在這種全球語境下,翻譯作為一種媒介顯得更加重要,通過它,我們可以沉浸到他人的語言里,在不同語言的碰撞之中;我們不僅對他人的文化有了豐富的發(fā)現(xiàn),對自己的文化也是。因此,我愿意想我們在鼓勵“雜交”和新的創(chuàng)造可能。借霍米·巴巴的名言:“新東西”總是憑借翻譯進入文化。

在文學(xué)批評家蒂姆·帕克斯(Tim Parks)發(fā)表于《紐約書評》的文章《你的英語露出了馬腳》(Your English Is Showing),他指出越來越多的歐洲長篇小說是用一種“世界性通用語”寫出的,“不再有某個特定國家的標(biāo)記,也不再有難以翻譯的文字游戲或語法”,因此它們“更容易通過翻譯被英語讀者消化”。同樣的趨勢出現(xiàn)在中國以及我猜測諸多非英語國家。您對這種寫作趨勢有什么看法?譯者需要在這一現(xiàn)象中做出什么反省?

阿吉:在某種程度上,我同意蒂姆·帕克斯的論斷,但是,我不確定他診斷的這個病癥是否獨屬于我們這個時代。每個時代都有一些不那么重要的作品得到了更廣泛的傳播和銷售。在我們這個高速運轉(zhuǎn)的時代,或許最重要的作品正被那些不那么重要且更容易“消化”的作品遮蔽著,不過,我愿意相信偉大的作品總會活過時間的激流,包括我們時代的偉大作品。我對全球性文學(xué)擺在譯者面前的挑戰(zhàn)更感興趣(也更激動)。這些是我在公眾演說里常用的“破冰”問題:我們要怎么翻譯用阿拉伯語寫的敘利亞小說,偏偏這位作者是一個把日本作家村上春樹作為他主要影響源的難民,但他又是通過英語譯本來閱讀村上的,而且生活在德國?我們要怎么翻譯成倍增長的多語言作家——難民、移民、外派人員——他們不止用一種語言寫作,而且常常是用第二語言或者第三語言來接觸文學(xué)的?在這個時代,我們?nèi)栽诿绹髮W(xué)里看到外語訓(xùn)練被閹割,誰應(yīng)該(誰能夠)翻譯世界的聲音?我們?nèi)绾沃С脂F(xiàn)在興起的雙語譯者,他們?nèi)缃褚巡辉偈俏叶鍤q時會被質(zhì)問膽敢翻譯到第二語言的少數(shù)群體了?有哪些我們應(yīng)該積極鼓勵和培訓(xùn)的翻譯形式:合作翻譯,作家的自我翻譯,翻譯團隊等等?同樣重要的還有,我們?nèi)绾螢槲膶W(xué)翻譯培養(yǎng)有識別力的讀者群體,因此我們可以擴大世界性作家和譯者被閱讀、被談?wù)摰目臻g?

美國現(xiàn)在有一個很令人驚喜的進步,在本科階段有關(guān)翻譯和全球文化的課程、項目和方向在大大增多,目標(biāo)正是培養(yǎng)具有識別力的讀者群體和受過更嚴(yán)格訓(xùn)練的譯者。

這些問題都展示了我們需要直面的挑戰(zhàn),不過它們也顯示了翻譯在決定全球文學(xué)流通的未來圖景中起著至關(guān)重要的作用。

能否給有志于成為文學(xué)翻譯的人士提供一些建議?

阿吉:和所有藝術(shù)門類或職業(yè)一樣,文學(xué)翻譯也需要大量的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。就想一想任何一門你熟練掌握的技藝,習(xí)得它需要耐心,要經(jīng)歷很多失敗,整個過程緩慢但循序漸進,你還要向掌握那項技藝的大師學(xué)習(xí),不管是烹飪,木工,或者樂器都是這個道理。不要著急地看到自己的譯作被印成鉛字,讀好的文學(xué)作品,好的翻譯。要肯花時間。你不是跟語詞建立關(guān)系,而是跟語言,是跟持續(xù)鍛鑄那些語言的文化和傳統(tǒng),那些文化和傳統(tǒng)也在鍛鑄你。