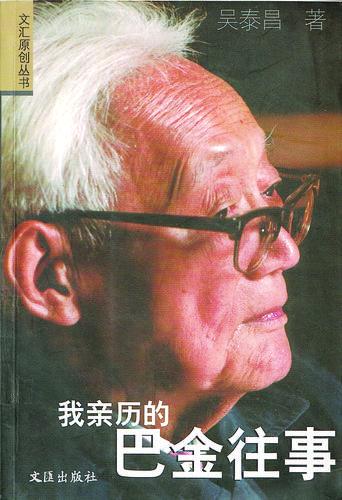

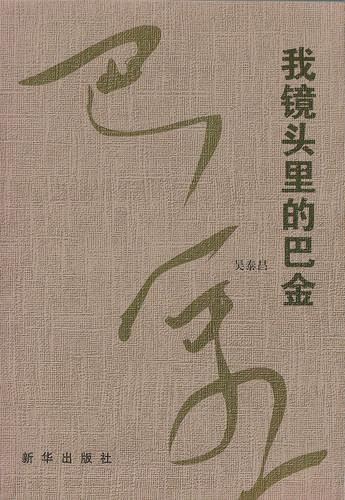

吳泰昌:見證巴金晚年文壇往事

吳泰昌

年逾八旬的文藝評(píng)論家、散文家吳泰昌先生,上世紀(jì)60年代研究生畢業(yè)于北京大學(xué)文藝?yán)碚搶I(yè),后長(zhǎng)期從事文藝報(bào)刊的編輯和采訪工作,曾任《文藝報(bào)》副總編、編審。1970年代后期,他與巴金有了較多接觸,尤其是巴金晚年經(jīng)歷的一些重大文壇往事,他都親歷現(xiàn)場(chǎng),親眼目睹,是見證者和參與者。今年,在紀(jì)念巴金先生誕辰115周年之際,回首往昔,不少史料彌足珍貴。

第一次見面約稿,為巴金懷念老舍而感動(dòng)

作為編輯,向作家約稿是其主要的工作職責(zé)。1977年近年底,受《人民文學(xué)》雜志社委派,吳泰昌來上海組稿。他首先想到的是,能否順利約到巴金先生的稿件。經(jīng)與熟識(shí)巴金的報(bào)社記者谷葦先生聯(lián)系安排,于12月2日來到武康路巴金寓所。這是他第一次與巴金見面。因之前雜志社及他本人都給巴金寫過信,訪談的相關(guān)要求巴金已經(jīng)知悉。約好上午十點(diǎn),巴金已早早在客廳等候了。和煦的陽(yáng)光照在巴金的臉上肩上,顯得安祥寧?kù)o。談起請(qǐng)巴金為《人民文學(xué)》寫稿事,巴金說,會(huì)寫的,寫了合適的稿件就給你們。巴金還請(qǐng)吳泰昌代為問候張光年主編、嚴(yán)文井副主編。巴金說,剛讀了《人民文學(xué)》發(fā)表的《詩(shī)兩首——老舍遺作》,他屈死這么多年了,我非常懷念他。話題就轉(zhuǎn)到了老舍上,吳泰昌告訴巴老,為了促使給老舍盡快恢復(fù)名譽(yù)和落實(shí)政策,《人民文學(xué)》決定先行刊出老舍的遺作,派吳泰昌專門到老舍家,找老舍家屬商量此事,終于在抄家退還的雜亂書稿堆中, 找到了老舍寫于1965年的兩首短詩(shī)手稿,一首是《昔年》,另一首是《今日》。遂安排在當(dāng)年十月號(hào)刊出,由編輯部寫了編者按,主編張光年在審稿時(shí),在老舍名字后,加上了“同志”兩字,說老舍本來就是同志,一個(gè)好同志,卻弄得不成同志,蒙冤而死,是一大悲劇。又決定《人民文學(xué)》分三期連載老舍生前未竟稿,九萬多字的《正紅旗下》。巴金聽后,用四川話連說好好,你們這樣做得對(duì)噢!

接著,又談到了阿英先生。6月18日得悉阿英在京去世,巴金即刻發(fā)去唁電并送了花圈。阿英追悼會(huì)后,巴金又專門給吳泰昌去信說:“讀到悼詞仿佛見到阿英同志的微笑,對(duì)他的評(píng)價(jià)是公平的,他的確為中國(guó)人民文藝事業(yè)做過不少好事。他的藏書不少,希望不會(huì)散失。”巴金想到的是,保護(hù)和利用好作家遺留的書籍,是對(duì)其最好的懷念。

第一次見面,巴金就像老朋友那樣,與吳泰昌談了那么多,尤其是談了對(duì)老舍、阿英等老作家平反并恢復(fù)名譽(yù)等文壇上的重要話題。在吳泰昌的心目中,留下了對(duì)巴金的美好印象:“藍(lán)色中山裝,一頭白發(fā),一副黑邊眼鏡,鏡片后是一雙透著智慧而有神的眼睛。”

之后,巴金每次去北京,大多由吳泰昌陪同、照顧。第二年3月,巴金赴北京出席第五屆全國(guó)人代會(huì),會(huì)議結(jié)束由吳泰昌陪著,專門到豐富胡同九號(hào)老舍家,看望了老舍夫人胡絜青及子女。在人民文學(xué)出版社工作的老舍大女兒舒濟(jì)告訴巴金,出版社正在計(jì)劃出版老舍的書,巴金聽后十分欣慰,并與家屬聊起家常。巴金的到來,給沉悶許久的老舍之家,帶來了勃勃生氣。6月,有關(guān)方面正式為老舍恢復(fù)名譽(yù),正值在北京出席全國(guó)文聯(lián)會(huì)議的巴金,參加了在八寶山舉行的“老舍先生骨灰安放儀式”。在旁的吳泰昌,看到巴金的手緊握著胡絜青和她子女的手,神色莊重又有些激動(dòng),他很想說點(diǎn)話,卻終于沒能說出口。巴金想表達(dá)對(duì)家屬的安慰,話卻積壓在胸中。他反復(fù)想的是,為什么老舍會(huì)有這樣遭遇?1979年,巴金的思考成熟了,他要回答這個(gè)“為什么”,執(zhí)筆寫下了《懷念老舍同志》,編入《隨想錄》第二集《探索集》中。巴金說老舍是“偉大的愛國(guó)者,把整個(gè)生命和全部精力都貢獻(xiàn)給了祖國(guó)”。吳泰昌看到此文后說:“這是我讀到的巴金寫懷念友人文章中最長(zhǎng)的一篇。”

巴金在家驚悉茅盾去世,他異常悲痛

1981年3月,吳泰昌來上海,到武康路向巴金匯報(bào)全國(guó)中短篇小說的評(píng)獎(jiǎng)工作(巴金是主任評(píng)委)。這天,巴金的精神尚不錯(cuò),見到吳泰昌來,巴金興奮地談起最近讀了不少小說,中短篇都有,還具體談了對(duì)其中幾篇的看法。接著,吳泰昌和李小林還陪巴金在院子里散步一會(huì),邊走邊聊。巴金說,茅盾也認(rèn)為現(xiàn)在一些中青年作家的作品,超過了我們,這是文學(xué)發(fā)展的大好事。巴金又談起,茅盾還住在醫(yī)院里,身體應(yīng)該沒大問題,只是會(huì)影響他寫回憶錄的進(jìn)度。然而,就在他們回到屋內(nèi)時(shí),突然電話鈴響起,巴金女兒李小林拿起聽筒,當(dāng)即臉色大變,脫口說“茅公”時(shí),大家都明白了。只見巴金急忙接過電話,十分艱難地說:“很吃驚,很難過,他是我尊敬的老師,幾十年如此……”茅盾的去世,巴金感到太突然和意外了。客廳里氣氛驟變,大家沉默,巴金木然地坐靠在沙發(fā)上,像癱倒一樣有氣無力。

新時(shí)期開始的1979年,在北京召開了第四屆全國(guó)文代會(huì),巴金赴會(huì)。會(huì)議期間,作為大會(huì)工作人員,吳泰昌陪茅盾和巴金觀看電影,看他倆耳畔絮語(yǔ),親切交談。這是兩位文壇巨匠相隔十多年后的第一次會(huì)面。在這次會(huì)議上,茅盾連任中國(guó)作協(xié)主席,巴金選為第一副主席。會(huì)議休息時(shí),吳泰昌看到翻譯家高莽正抓緊時(shí)間,把茅盾和巴金交談的場(chǎng)景給畫出來。在巴金眼中,茅盾“還是那樣意氣昂揚(yáng),十分健談”。他相信天氣暖和后茅盾會(huì)好起來的,“下一次見”的信心始終沒動(dòng)搖過。可是巴金“萬萬想不到突然來的電話,就把我的下一次見永遠(yuǎn)地結(jié)束了”。巴金說:“得到茅盾同志的噩耗我十分悲痛,眼淚流在肚里,只有自己知道。”吳泰昌親見并真切地感受到,茅盾的辭世,給巴金帶來的巨大痛苦。

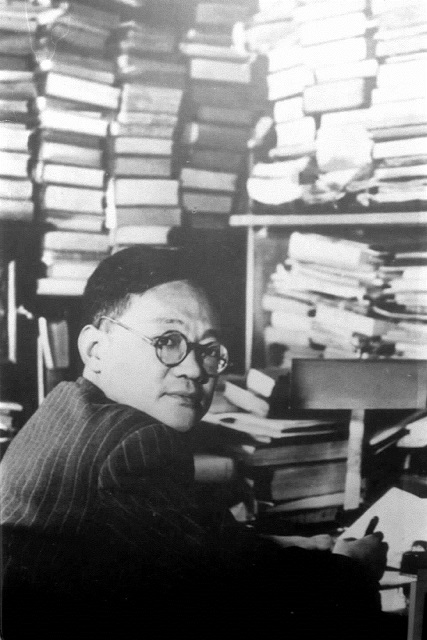

巴金在他的大書房里

巴金想起過去的事。上世紀(jì)30年代在上海就與茅盾見面了,稱他“沈先生”(茅盾原名沈雁冰),這樣的尊稱持續(xù)了一輩子。抗戰(zhàn)中許多刊物停辦,大家聯(lián)合創(chuàng)辦了《吶喊》周報(bào),巴金、黎烈文等商量后,請(qǐng)茅盾擔(dān)任刊物主編。可惜只出了兩期,就被查封。又改名《烽火》,繼續(xù)出下去,巴金每期按時(shí)把稿件送到茅盾家中,請(qǐng)他終審定版。直到茅盾離開上海,巴金接替了茅盾的主編工作。巴金看到茅盾移交給他的稿件,每篇都用紅筆改得清清楚楚。后來,茅盾編香港《文藝陣地》,在廣州校對(duì)印刷,住在愛群旅社,巴金去看望他,見他在一字一字改正來稿上的錯(cuò)別字。這都讓巴金感慨:“我要以他為學(xué)習(xí)榜樣。”

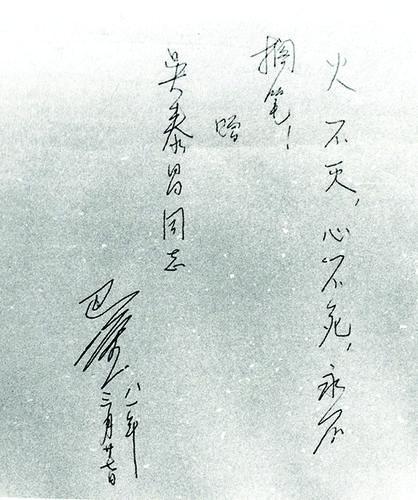

茅盾辭世當(dāng)晚,《文藝報(bào)》急電吳泰昌,讓他即刻請(qǐng)巴金寫紀(jì)念茅盾的文章。吳泰昌向李小林轉(zhuǎn)達(dá)了報(bào)社的請(qǐng)求。小林說,爸爸會(huì)寫的,他現(xiàn)在情緒不好,稍后寫。果然,巴金很快寫成《悼念茅盾同志》,交給了吳泰昌,稿件很快以掛號(hào)航空寄回編輯部。1981年4月22日,《文藝報(bào)》率先刊出此文。月底,吳泰昌去巴金家,向巴老匯報(bào)《文藝報(bào)》刊登悼念茅盾的專版情況。臨別時(shí),巴金把一張?jiān)葏翘┎?qǐng)巴金題字的畫片交給他,上面巴金題寫道:“火不滅,心不死,永不擱筆!巴金八一年三月廿七日。”此日期,正是巴金獲悉茅盾去世的這天。

巴金給吳泰昌題字

巴金在《悼念茅盾同志》中寫道:“去年三月,訪問日本的前夕,我到茅盾同志的寓所去看他,在后院那間寬闊、整潔的書房里和他談了將近一個(gè)小時(shí)。他談他的過去,談得十分生動(dòng)。我們不愿意離開他,卻又不能不讓他休息。他的心里裝著祖國(guó)的社會(huì)主義文學(xué)事業(yè),他為這個(gè)事業(yè)貢獻(xiàn)了畢生的精力。”

這是兩位文學(xué)大師最后一次見面。

巴金提議,請(qǐng)葉圣陶為現(xiàn)代文學(xué)館題寫?zhàn)^名

1988年2月9日,葉圣陶先生在北京醫(yī)院去世。吳泰昌在第一時(shí)間接到家屬?gòu)尼t(yī)院打來的電話。得知這個(gè)不幸的噩耗,他馬上想到,要盡快告訴上海的巴金,葉老與巴金有著非同一般的友情。可轉(zhuǎn)眼一想,這突如其來的消息,會(huì)帶給巴金強(qiáng)烈的精神刺激。猶豫了一陣,吳泰昌給李小林通了電話,電話中商量著用什么方式,讓巴金不至于感到太突然。

其實(shí),這么重大的消息是瞞不住巴金的,因?yàn)樗客肀乜粗醒腚娨暸_(tái)的“新聞聯(lián)播”。這天是大年除夕之夜,巴金當(dāng)晚果然從電視中獲悉了葉圣陶去世的消息,他顧不得吃“年夜飯”,連忙讓小林撥通北京葉家電話,親自向葉老的兒子葉至善、葉至誠(chéng)表示問候。同時(shí),口授唁電:“病中驚悉葉圣老逝世,不勝哀悼。謹(jǐn)電吊唁,并致慰問。圣老是我一生最敬愛的老師,他以身作則,給我指出為文、為人的道路,他的正直、善良、誠(chéng)懇的形象,永遠(yuǎn)活在我的心中。”

巴金與葉老友情深篤。尤其在新時(shí)期開始,兩人聯(lián)系密切。1977年5月,巴金在《文匯報(bào)》發(fā)表了他復(fù)出后的第一篇文章《一封信》。葉老讀后,不但寫信表示祝賀,還專門吟詩(shī)一首:“誦君文,莫記篇,交不淺,五十年。今春文匯刊書翰,識(shí)與不識(shí)眾口傳。”第二年,巴金到北京出席第五屆全國(guó)人代會(huì),會(huì)上見到了葉圣陶先生。這是他倆相隔十多年后的第一次重逢。巴金在當(dāng)天的日記中寫道:“遇見葉圣陶,他緊緊握著我的手。很感謝他。”會(huì)后,巴金去看葉老,知道葉老喜歡飲黃酒,特地帶去一瓶陳年花雕給葉老。吳泰昌記得,巴金倡議并一直關(guān)心著中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館的建立,在館址尚未確定前,巴金已經(jīng)想到,要請(qǐng)葉圣陶先生題寫?zhàn)^名。文學(xué)館籌委會(huì)主任孔羅蓀囑托吳泰昌經(jīng)辦此事。吳泰昌當(dāng)即去葉老家說明來意,并轉(zhuǎn)達(dá)了巴金的這一愿望。葉老欣然同意,沒過兩天,葉老家屬就讓吳泰昌去取。葉老為現(xiàn)代文學(xué)館題寫了橫豎各一條館名,孔羅蓀看后,高興地說:可以給巴老電話了,他一定會(huì)高興的。1985年3月,巴金到北京出席全國(guó)政協(xié)會(huì)議,在26日這天,參加了中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)館的開館典禮。甫到館前,他先在大門口駐足凝視,仔細(xì)看了葉老題寫的館名,欣慰地點(diǎn)點(diǎn)頭。

吳泰昌和巴金合影

葉圣陶對(duì)巴金也是常常念掛于心。每次吳泰昌去看望葉圣陶,葉老都要問起巴金的近況。一次,吳泰昌剛從上海出差回京,葉老就問起巴金,吳泰昌告訴葉老,說巴金右背長(zhǎng)了囊腫,已順利動(dòng)了手術(shù)。葉老當(dāng)即請(qǐng)他撥通巴金家的電話,通過小林向巴金表示問候,并說這不是大病,但折磨人,要照顧好。那段時(shí)間,兩位老人都相繼住院,難得聯(lián)系。巴金在病中聽說葉老患膽囊炎時(shí),專門讓小林電告吳泰昌,托他代巴金給葉老送去一束鮮花。葉老收到后,非常高興,馬上請(qǐng)人找花瓶插上。葉老手術(shù)后,專門寫了一首七言詩(shī),其中寫道:“巴金聞我居病房,選贈(zèng)鮮花煩泰昌。”九旬高齡的葉老,已難得動(dòng)筆,居然寫出完整七言詩(shī),說明兩人的感情至深。

1985年3月,巴金到北京出席全國(guó)政協(xié)會(huì)議,告訴吳泰昌,打算去看望葉老。吳泰昌告訴巴金,葉老在醫(yī)院,已通知葉至善了。第二天,在吳泰昌及巴金子女小林、小裳的陪同下,巴金與葉老再次會(huì)面。兩雙寫作了一輩子的手,緊緊握在了一起。巴金說:“葉老好,我們都很想念您。”葉老回答說:“您還年輕,也要注意身體啊!”葉老把剛出版的《葉圣陶散文甲集》贈(zèng)給巴金。巴金接過書,感慨地說:“葉老這些年寫了那么多呀。”巴金沒有想到,這竟是他與葉老的最后一次會(huì)面。陪伴在一旁的吳泰昌,用相機(jī)記下了這次難忘見面的鏡頭,為文壇留下了彌足珍貴的影像史料。

這次見面回上海后,巴金寫下了《我的責(zé)任編輯》一文,其中寫道:“我的第一本小說也是由葉圣陶老人介紹給讀者的。我似乎又回到了50年前了,我有這樣的朋友,這樣的老師,這樣的責(zé)任編輯!出書,我需要責(zé)任編輯;生活,我也同樣需要責(zé)任編輯。有了他們,我可以放心前進(jìn),不怕失腳摔倒。”言語(yǔ)中,對(duì)葉老充滿殷殷之情。巴金把此文編入《隨想錄》第五集《無題集》,在《后記》中,莊重而誠(chéng)懇地說:“要把心交給讀者。”巴金用自己的一生,踐行了自己的諾言。

巴金與冰心,是文壇皆知的世紀(jì)“姐弟”

1984年10月,巴金赴香港接受香港中文大學(xué)名譽(yù)文學(xué)博士學(xué)位,又逢85歲誕辰之前,吳泰昌想給巴金致電表示祝賀。他進(jìn)了郵局,看到公用電話,心想,何不先給冰心去個(gè)電話請(qǐng)教一下。這樣,他先撥通了冰心家的電話。他說想給巴金拍一個(gè)電報(bào),能逗巴老發(fā)笑的有趣的祝賀電報(bào),請(qǐng)冰心給想個(gè)詞兒。冰心聽后說,這個(gè)主意好,巴金準(zhǔn)高興。冰心想,這回巴金去香港,是難得的一次外出,“讓他高高興興地上飛機(jī)”。然后,她與吳泰昌一起聊起巴金,說巴金辛苦了一輩子,勤奮了一輩子,這回在香港多住幾天,好好休息,盡情享受。

于是,吳泰昌很快就擬好電報(bào)文稿,交給郵局工作人員,對(duì)方看后笑笑說:“好好休息,盡情享受。真有意思。”抬頭對(duì)吳泰昌說,發(fā)往上海巴金,三小時(shí)準(zhǔn)到。

冰心知道吳泰昌常到上海出差,就對(duì)他說:“一定要去看望巴金,把我的近況告訴他,老巴很掛念我的。”1985年冰心愛人吳文藻去世,巴金知悉后,深感悲痛。冰心對(duì)吳泰昌說:“我不另寫信給巴金了,你將情況告訴他,說請(qǐng)他放心,我好好的。”不久,巴金接到冰心女兒吳青的信,即刻回復(fù)說:“吳青:聽泰昌說文藻先生逝世,非常難過。務(wù)望節(jié)哀!好好地照顧你母親。”

冰心是巴金倡議建設(shè)現(xiàn)代文學(xué)館的最有力支持者。手稿、字畫捐了滿滿一輛面包車。這令巴金深為感動(dòng),專門寫信給冰心:“您要把那么些珍品送給資料館,太慷慨了,我很高興,謝謝您。”巴金知道冰心喜歡玫瑰花,在冰心九十大壽之前,委托吳泰昌給冰心送了一只90朵玫瑰組成的大花籃。一見這花籃,冰心就對(duì)吳泰昌說:“準(zhǔn)是巴金讓你辦的,他了解我的心意。”

20世紀(jì)40年代的巴金

1985年,《中國(guó)作家》創(chuàng)刊時(shí),約吳泰昌寫寫巴金,初稿寫成后,吳泰昌請(qǐng)好友馮驥才提意見,馮建議題目用《巴金這個(gè)人……》,說這是冰心的原話,也只有老太太才能說出,可征求冰心的意見。果然,冰心高興地同意,說“尊文拜讀。巴金這個(gè)人是寫不盡的”。

吳泰昌常常尋思,巴金與冰心如此深厚的友誼是何時(shí)建立的?有一次,他就向冰心問起這個(gè)問題。冰心說,第一次見到巴金,是巴金與靳以一起來看她。靳以有說有笑,巴金一言不語(yǔ)。巴金的這種性格,幾十年這樣,內(nèi)向,憂郁,但心里有團(tuán)火,敢講真話。冰心是最了解巴金為人的。還有一次,加拿大籍華人、巴金研究者余思牧與吳泰昌談起這個(gè)問題,吳泰昌分別詢問了李小林和冰心及家人,就作了如下表述:“巴金從小就愛讀冰心作品,仰慕其人品、文品。巴金和冰心以姐弟相稱。小林說,冰心很喜歡母親蕭珊,解放后,蕭珊在《收獲》做編輯,與冰心來往較多,也對(duì)冰心和巴金友誼的加深有促進(jìn)。”巴金與冰心,兩位世紀(jì)文壇老人,互相欣賞對(duì)方的性格和品行。其純真友情,是文學(xué)史永遠(yuǎn)值得研究的課題。

尾 聲

吳泰昌不但見證了巴金與老舍、茅盾、葉圣陶、冰心等老友的情誼,巴金晚年一系列的文壇往事,還親見了巴金與《人民文學(xué)》、與《文藝報(bào)》及許多北京朋友的友情。我與吳泰昌認(rèn)識(shí)十多年來,總以文壇前輩敬之。他的《藝文軼話》《夢(mèng)里滄桑》等,是我放在案頭常讀的書話集。他認(rèn)識(shí)朱光潛、錢鍾書、沈從文等中國(guó)頂級(jí)文壇大咖,寫了那么多文壇大事,當(dāng)是我效仿的楷模。曾聽上海畫家戴敦邦說起,上世紀(jì)70年代早期,他被抽調(diào)去北京,為《紅樓夢(mèng)》英文版配插圖,正無從下手的苦悶之際,是吳泰昌伸出援手,主動(dòng)陪他去看望病中的阿英先生,解決了戴畫紅樓夢(mèng)的關(guān)鍵難題。不久,阿英就因病離世。而吳泰昌的古道熱腸,給戴留下深刻印象。聽后,我也肅然起敬。

“人民作家”巴金

那些年,知吳泰昌是大忙人,常常是文事在身,奔走在全國(guó)各地。因此,不敢打擾他,平時(shí)聯(lián)系也不多。有一年,突然接到他的電話,說“韋泱,我在上海,能見一面嗎?”我喜出望外。他說住在順義路上的親戚家。我就在這條路的附近找家飯館,與他共進(jìn)午餐。那天主要聽他聊天。知道他在上海辦完公事,心情愉快,想多待幾天放松一下。真是難得的休閑時(shí)光啊!