美國詩人理查德·布勞提根:只有他的死,能讓我們墮落

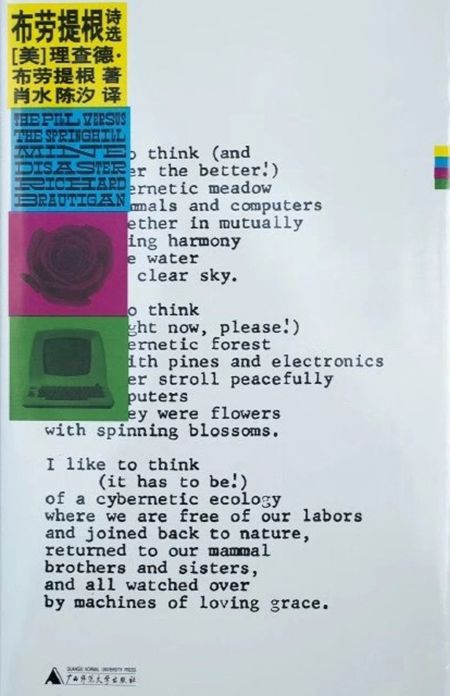

本文為今年9月廣西師范大學出版社出版的《布勞提根詩選》譯后記,原標題為《只有他的死,能讓我們墮落》。《布勞提根詩選》收錄了美國詩人布勞提根的九十多首代表性詩歌,包括《由愛的恩典機器照管一切》《河流的回歸》《避孕藥與春山礦難》等。

《布勞提根詩選》封面

一

我相信,越來越多的人將認同我的觀點:近三十年來,美國失去了一位杰出的詩人,而中國不經意間得到了他。

二

理查德·布勞提根(Richard Brautigan),一個出生于華盛頓塔科馬,以加利福尼亞舊金山為家的美國詩人、小說家,倒在二層閣樓木地板的時候,正是1984年尚覺溽熱的九月之末。子彈掀翻了他的后頭蓋骨,那沉悶的槍響在他最后的意識里轉瞬即逝。蒼蠅聚集,往他的傷口處產卵,尸體開始腐爛。幾乎一個月,無數(shù)朋友嘗試電話聯(lián)系他,但無人接聽,只剩答錄機里的聲音單調重復。十月初,鄰居被廚房里開到最大音量且日夜不息的收音機所擾,敲門,無應答,于是找到電閘,掐掉了房間的電。布勞提根的家變得一片漆黑。他曾經提到十月可能要去蒙大拿狩獵。那正是狩獵的好時機,黑熊、狼和麋鹿在山野里成群出沒。答錄機的電池電量漸漸耗光,詩人最后的聲音仿佛一串氣泡,來自水底,并最終消失在黑暗深處。

直到10月25日早上,老朋友、商業(yè)捕撈人鮑勃·君施(Bob Junsch)和他的水手吉姆·奧尼爾(Jim O’ Neill)受人之托,來到布勞提根的小屋查探情況。獨戶小屋臨山坡而建,安靜異常。君施在山坡上,透過一段不帶窗簾的窗戶,瞥見屋內的地板上似乎流有液體,還看到了一只阿迪達斯模樣的鞋。不祥的預感,在早晨燦爛的陽光中升騰。

廚房門緊鎖。君施在吉姆·奧尼爾的協(xié)助下爬上二樓。他猛地拉開沒有上鎖的兩扇落地玻璃門,幾乎被一股惡臭沖倒。蒼蠅如云,腳下無數(shù)的蛆蠕動著,一具尸體躺在床邊的角落里。布勞提根的面部特征消失了,顱骨上現(xiàn)出可怕的洞。所有皮膚都變成黑色。蛆爬到了三十英尺以外的地方。眼鏡的一條邊框彎折,另一邊的鏡片則不見了。同時,奧尼爾在樓下發(fā)現(xiàn)電被斷掉了,他推上電閘,廚房的收音機音量瞬間又放到最大,尖利刺耳,那種聲音就回蕩在令人作嘔的空氣之中。

警察很快到來。他們查看了尸體旁的手槍,鍍鎳的左輪手槍,裝著五顆實彈,在地板上留下一個空彈殼。死者的口袋里有一張皺巴巴的五美元紙幣,以及一些零錢。浴室里發(fā)現(xiàn)了各種處方藥:三瓶安眠藥,一瓶抗抑郁藥,以及醫(yī)用管、外用藥膏,還有三包杜蕾斯安全套。

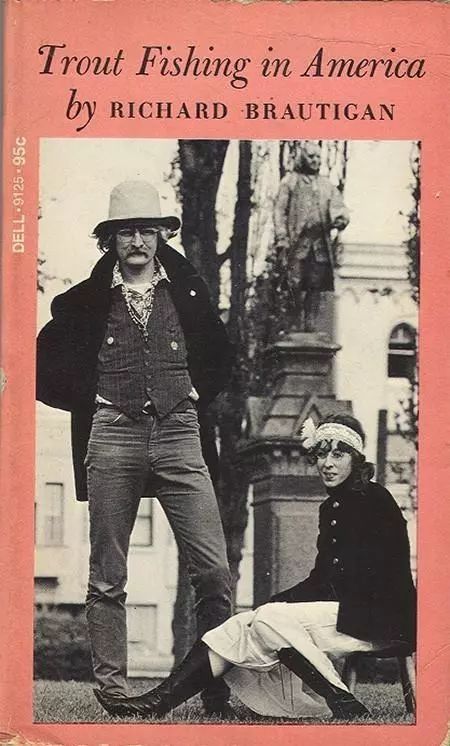

尸體搬運車下午來了。這是警察今年在馬林郡發(fā)現(xiàn)的第九具無名男尸。編號9,裝袋,抬上車。尸體搬運車很快離開了舊金山波利納斯梯田大道6號。1956年布勞提根移居這里后,卷入了“垮掉的一代”(Beat Generation)的活動。在1960年代中后期,“反文化運動”(Counter-culture Movement)像燃燒彈一樣,以光焰劃破這座城市的夜空,因小說《在美國釣鱒魚》(Trout Fishing in America,1967)而漸受矚目的布勞提根,成了這場運動中最閃耀的明星之一,而他藏身的海邊小鎮(zhèn)波利納斯則被他稱為“嬉皮士的天堂”。但現(xiàn)在,他的居所周圍拉上了黃色警示帶,房屋被官方查封。

布勞提根的小說代表作《在美國釣鱒魚》

警察無法確定死者就是布勞提根。他的鄰居吉姆·齊諾(Jim Zeno)告訴警方有一種方法可以確定是不是布勞提根,那就是看他的陰莖。布勞提根曾經告訴當時的嬉皮士朋友們,多年的皰疹使他的陰莖布滿圓形硬塊和脊線。他開玩笑地將其稱為“內置的波紋安全套”。

第二天早上,驗尸官對編號9的無名尸體進行了病理解剖。沒有發(fā)現(xiàn)內出血的痕跡,在肋骨、胸部和脊柱上也沒有發(fā)現(xiàn)外傷。此外,雖然胸腔、腹腔中的器官已所剩無幾,但與警察的推測相反,外生殖器竟依然可辨。然而,警察最后還是通過對比牙醫(yī)提供的四張X光照片,確定死者就是布勞提根——那位小說《在美國釣鱒魚》在美國售出三百多萬冊,被他的朋友們稱為“美國二十世紀最著名的詩人、小說家”的人。

壞消息傳得很快,朋友們都頗為震動。雖然他移居波利納斯之后,與朋友們聯(lián)系少了,甚至近幾年顯得有些離群索居,但依舊有很多朋友在掛念他。他的朋友約翰·弗賴爾(John Fryer)聽到這個消息的時候,很憤怒,他說:“理查德找到了一種迅速傷害他的朋友的方式。”

布勞提根

三

警察對布勞提根的死因展開了調查。

有朋友說,布勞提根提到過一些波利納斯的女詩人曾經讓他卷入某種陰謀。社區(qū)里散布的謠言還說布勞提根曾對也生活在此處的越南老兵報以鄙視性評價,還聽說曾有憤怒的退伍老兵提著槍來找布勞提根麻煩。不過有朋友說此事早已了結。

警察給布勞提根在蒙大拿的律師打電話。律師說他最后一次與布勞提根通話是9月13日,布勞提根向他咨詢售賣在蒙大拿的房產的事情。他暗示布勞提根曾經歷嚴重的財政危機,為了籌錢,布勞提根已經抵押了他在蒙大拿松溪的房子。他還提及布勞提根酗酒,但沒有聽說他要自殺。對于布勞提根喜歡大口徑槍支,他并不感到驚訝,他說布勞提根多次在自己的鄉(xiāng)間別墅里開槍,地板上留下了不少彈孔。

此外,布勞提根的朋友大衛(wèi)·費切海默(David Fechheimer),就是叫鮑勃·君施去查看布勞提根房間的那個人,告訴警察如果布勞提根死于自殺,他不會驚訝。因為布勞提根長期以來對日本文化很感興趣。布勞提根曾七次訪日,每次均停駐數(shù)月,其1978年出版的最后一本詩集《六月三十日,六月三十日》(June 30th, June 30th)幾乎成了他的日本旅行日記。即使他從日本回到舊金山,也喜歡暫時住在日本人社區(qū)的旅館。此外,他1977年第二次日本旅行時認識的坂上明子更是成為他的第二任妻子。而在日本,眾所周知,自殺有著非同尋常的意義。

布勞提根唯一的女兒艾安西·斯文森(Ianthe Swensen)的證詞,似乎確證了布勞提根自殺的可能性。她提到他的父親陷入了經濟困難,身無分文,最近他不惜變賣最后的房產并開始借錢。而且他的父親已經意志消沉了好長一段時間,過去五年他酗酒嚴重。他還常說從未想過自己竟然能活那么久,揚言要用一把槍結束自己。他們之間最后一次通話已經是三四個月之前的父親節(jié)了。

還有一位朋友告訴警察,他最后一次和布勞提根電話時,布勞提根說自己前一晚吃了過量的安眠藥,但依舊沒有效果。更遙遠的消息說,布勞提根二十歲的時候,曾因為扔石頭砸警察局,被送入俄勒岡州立精神病院,診斷為偏執(zhí)狂精神分裂癥,并接受電擊治療,出院后即離家出走。

似乎一切都那么明朗,人們只需默默地接受。但在10月27日,即布勞提根尸體發(fā)現(xiàn)的第三天,關于布勞提根之死的一篇文章出現(xiàn)在了《紐約時報》上,文章將其稱之為“跌出流行圈的1960年代的文學偶像”。同一天,英國《泰晤士報》上的另一篇文章則說,“在之后(指1960年代)的歲月里,布勞提根被公眾和文學批評界不公正地拋棄了,他開始情緒低落,并開始酗酒”。而知名編劇沃倫·欣克爾(Warren Hinckle Ⅲ)在一篇名為“布勞提根:長空的墜落”(The Big Sky Fell In on Brautigan)的文章中,以“被蒙大拿荒野包圍的私人飛機”等句子,暗示布勞提根在一種“男子漢氣質的競爭中”被摧毀。

四

人類對死亡以及與死亡相關的事物,是如此著迷。

關于布勞提根之死,一家報紙的報道完全抄自美聯(lián)社,但大量刪節(jié),并以“嬉皮士作家死亡”為大通欄標題,博人眼球。《俄勒岡人報》的報道也主要引自美聯(lián)社,但把它僅僅當作一則訃文。一貫以穩(wěn)重著稱的《紐約時報》對此顯得更為謹慎,甚或是猶豫,他們把這則消息放在了天氣預報的上面,分類廣告的前面,內容寥寥數(shù)筆:一具尸體昨天在加利福尼亞波利納斯的一座房子里被發(fā)現(xiàn),死者據(jù)信是堂·吉訶德式的反文化詩人、作家理查德·布勞提根。

舊金山本地的報紙,諸如《紀事報》《觀察者》,都是在美聯(lián)社報道的基礎上擴展。有報紙在提及布勞提根之死時,錯誤百出。當然,還有詆毀。在《觀察者》上撰文的諾曼·梅爾尼克(Norman Melnick)如此寫到布勞提根:“顯然,他沒有讀完高中……《在美國釣鱒魚》是一部寫于舊金山嬉皮士盛行時期的作品。”隨后,差不多所有報紙文章都引用小說家、劇作家湯姆·麥葛尼(Tom McGuane)的話:“當1960年代結束,布勞提根就成了與洗澡水一起被潑掉的小孩。”

關于布勞提根最令人驚訝的新聞報道,在十月的最后一個周六引爆。從舊金山的電視上看到布勞提根的死訊后,他同母異父的弟弟大衛(wèi)·佛爾斯頓(David Folston)將這個消息告訴了身在布勞提根出生地塔科馬的母親瑪麗·盧·佛爾斯頓(Mary Lou Folston)。他母親告訴報紙說他們經常通信,但事實上,他們已經超過二十八年沒有聯(lián)系了。平靜地,驕傲地,她回顧了布勞提根的童年,以及他1969年后日益被全國矚目的名聲。而這一切,那個日后將被稱為“理查德·布勞提根的父親”的人卻并不知情,他甚至毫不知道在這個世界上他竟然還有個兒子。當布勞提根的姨媽伊芙琳·福杰蘭德(Eveline Fjetland)打電話給七十五歲的退休工人伯納德·布勞提根(Bernard Brautigan),告訴他他兒子死在了波利納斯的時候,老布勞提根回答:“誰是理查德?我完全不認識這個人。”五十年前,當瑪麗·盧·佛爾斯頓離開他時,并沒有告訴他她懷孕了,而且她已經與另一個男人曖昧不清。

布勞提根至死都對自己的父親一無所知,而一位又一位近于匿名的繼父們,陸續(xù)穿過他的童年、青年時代。布勞提根對貧困的童年諱莫如深,不斷說起的只是一段去塔科馬城里尋找父親的記憶。在一家理發(fā)店,帶著依戀、崇拜的目光,布勞提根慢慢接近那個據(jù)說是他父親、滿臉都是剃須泡沫的男人。當他介紹完自己,那個陌生男人將他拎了出去,但給了他一個閃亮的大銀元,叫他拿著去看電影。他還對女兒艾安西說起第二次遇到父親,是他七歲的時候,在他媽媽當收銀員的飯店之外。他父親偶然到來,將車停在了他玩耍的人行道附近。父親和他打招呼,并給了他五十美分。然后,他再也沒有出現(xiàn)過。在這一切之后,他的童年與夢就一起真正地結束了。

五

1952年,一個叫迪克·波特菲爾德(Dick Porterfield)的十七歲少年,在尤金一座用柏油紙搭建的小屋里開始寫詩。屋外是小鎮(zhèn)里最差的街區(qū),常陷于一片泥濘,但他經常敲擊打字機直至深夜。一年前,他就已把寫作當作了畢生的事業(yè),他的偶像是歐內斯特·海明威(Ernest Hemingway)。和朋友在一起的時候,他會不停地談起海明威,并且在一首名為《爭吵》(Argument)的詩里記錄了自己曾在夢中與海明威進行了“可怕”的爭吵,因為“他(海明威)認為他是一個比我更好的作家”。二十歲的時候,波特菲爾德忽然又不想寫詩了,他在日記里寫道:“為什么詩人會停止寫詩?我覺得其原因就像風為什么會在晚上停下來一樣。”但事實上,這個此刻使用繼父的姓氏,同年12月在高中校報發(fā)表了第一首詩《光》(The Light)時署名“理查德·布勞提根”的男孩,從未停止過寫詩。

1956年夏天,經過很多內心的波折和身體的勞頓,布勞提根終于抵達了舊金山。為此他謀劃了很久,甚至徹底放棄了一次痛苦的單戀,以及從此斷絕了與家庭的聯(lián)系。從1940年代后期開始,舊金山,這座遠離美國東海岸政治文化中心的太平洋海濱城市,逐漸醞釀著一場以詩人、作家、翻譯家、評論家肯尼斯·雷克斯羅斯(Kenneth Rexroth)和詩人、劇作家麥德蘭·格里森(Madeline Gleason)為中心的風暴——“舊金山文藝復興”(San Francisco Renaissance)。這場風暴的初期涌現(xiàn)出了羅伯特·鄧肯(Robert Duncan)、杰克·斯派瑟(Jack Spicer)、羅賓·布拉瑟爾(Robin Blaser)、勞倫斯·費爾林希提(Lawrence Ferlinghetti)等詩人、作家,后來又有加里·施耐德(Gary Snyder)、邁克爾·麥克盧爾(Michael McClure)、菲利普·惠倫(Philip Whalen)和盧·威爾奇(Lew Welch)等新秀出場。羅伯特·鄧肯、羅伯特·克里利(Robert Creeley)、查爾斯·奧爾森(Charles Olson)1950年代初任教于北卡萊羅納州黑山學院(Black Mountain College),還形成了美國當代詩歌最有影響的派別之一——黑山派(Black Mountain poets)。這場風暴還在繼續(xù),它的頂點是擦亮了一個本來起源于紐約的文學群體——“垮掉派”。1955年11月7日,在舊金山的六畫廊(Six Gallery),東來的艾倫·金斯堡(Allen Ginsberg)、杰克·凱魯亞克(Jack Kerouac)和其他后來成為“垮掉派”主要成員的詩人們舉辦了一場讀詩會,當晚金斯堡朗誦了其振聾發(fā)聵的詩作《嚎叫》(Howl),從而宣告了“垮掉派”的誕生。“垮掉派”迅速成為整個西方上世紀五六十年代青年人反叛的文化標志。

初到舊金山的布勞提根經常參加在“地點酒吧”(the Place)舉行的周一“長舌者之夜”(Blabbermouth Night)活動。那是一個詩人、作家、藝術家的聚會,可以公開發(fā)表意見,或者純粹是為了贏得當晚的獎品:一瓶香檳。布勞提根經常站在屋里的樓梯上朗誦他的詩歌。但除了朗誦,他總是沉默寡言,雙手藏在口袋里走來走去,好像是躲著其他人。有人將他這種不合群的狀態(tài)比喻為“一架生銹的打谷機”(a rusty threshing machine)。與他同時出現(xiàn),并經常上臺朗誦的還有金斯堡、加里·施耐德、邁克爾·麥克盧爾、鮑勃·考夫曼(Bob Kaufman)等一年前已經為美國帶來響亮新聲,日后更是名滿天下的詩人們。布勞提根迅速卷入“垮掉派”的人際圈中,并被認為是“垮掉派”的成員之一。1965年12月5日,由拉里·基南(Larry Keenan)在著名的“城市之光”書店(City Lights Books)門前拍攝的系列照片“‘垮掉派’詩人與藝術家的最后聚會”(The Last Gathering of Beat Poets & Artists)中,我們都能看到離金斯堡不遠處布勞提根高大的身影,雖然他個人從來都否認自己是“垮掉派”的成員。

這并不稀奇,因為很多被認為是“垮掉派”成員的人都否認自己是其中的一員,比如勞倫斯·費爾林希提。但“垮掉派”的很多成員不喜歡布勞提根的寫作風格,也不欣賞他試圖發(fā)展一種“散文風格的詩歌”的努力,雖然他們欣賞他的寫作中偶爾出現(xiàn)的令人驚訝的幽默。此外,除了加里·施耐德和邁克爾·麥克盧爾等少數(shù)人,“垮掉派”的成員對布勞提根也不算友好。金斯堡曾把布勞提根稱之為“神經過敏的討厭鬼”(neurotic creep),而“城市之光”書店的老板,后來出版過布勞提根詩歌以及《在美國釣鱒魚》部分章節(jié)的勞倫斯·費爾林希提則一直認為布勞提根“尚未發(fā)育為一個完整的作家”。

但這一切并不妨礙這個十七歲開始就立志成為作家的人,在舊金山一步步實現(xiàn)了他的夢想。來到舊金山不久,他出版了自己的第一本詩集。至去世前,布勞提根的作品包括十本詩集,十一本長篇小說,和一本短篇小說集,還有四本選集,數(shù)部非虛構作品,以及一本詩歌錄音唱片。他去世后,還有一本新發(fā)現(xiàn)的早年未刊稿被整理出版。

布勞提根的第一本詩集《河流的回歸》(The Return of the Rivers),出版于1957年5月,只包含一首詩,限量印刷一百冊。這首詩被分為左右兩部分,單面印刷在一張大紙上。布勞提根和第一任妻子弗吉尼亞·迪翁·阿爾德(Virginia Dionne Alder)以及詩人羅恩·洛文孫(Ron Loewinsohn)將其折疊后包上黑色卡紙,再將印有“地獄出版社”(Inferno Press)字樣、旁附布勞提根簽名的紙質標簽,貼在黑色卡紙上作為封面。這本詩集的含量、印數(shù)和裝幀令人側目,之所以被認為是“詩集”,是因為它得到了萊斯利·伍爾夫·赫德利(Leslie Woolf Hedley)經營的“出版社”的支持,并使用了包裝材料。更重要的是,這是布勞提根參與詩集裝幀設計與制作的開始。日后,詩集裝幀設計與制作成為了布勞提根詩歌創(chuàng)作的一個重要延伸,極大地擴展了詩歌寫作的“形式”的邊界。

1958年5月至1967年4月,布勞提根又陸續(xù)出版了《搭順風車的加利利人》(The Galilee Hitch,1958)、《躺大理石上喝茶》(Lay the Marble Tea,1959)、《章魚邊境》(The Octopus Frontier,1960)、《由愛的恩典機器照管一切》(All Watched Over by Machines of Loving Grace,1967)等四部詩集。這些詩集包含大量歷史、文學的敘事,并與他之后的大多數(shù)詩一樣,有意模糊了詩歌與散文的邊界,并將這種變異侵入小說的領域。或者可以說,布勞提根的寫作以“詩意”的展開為核心,將詩歌、散文、小說整合在一種稱之為“布勞提根風格”的新事物中。這種文體企圖先讓詩歌散文化,再讓小說“散文式詩歌化”,繼而讓詩歌小說化。“布勞提根風格”在小說上的集中體現(xiàn)就是1967年出版的《在美國釣鱒魚》,而在詩歌上的集中體現(xiàn)就是1968年出版的詩集《避孕藥與春山礦難》(The Pill Versus the Springhill Mine Disaster)。以上四本詩集中不少詩被再度收入其中。

在布勞提根所有詩集中,《避孕藥與春山礦難》最為著名,是作者的標志性作品,也可視為當代美國詩歌的巨大收獲之一。雖然1967年出版的《在美國釣鱒魚》,使他作為“小說家”迅速獲得了巨大的國際名聲。但一年后出版的這部詩集中,除“布勞提根風格”之外,短小精悍的“性愛詩”大量出現(xiàn),成為了讀者辨識布勞提根的重要標志,也使之在美國1970年代“反文化運動”的詩人中間獨樹一幟。與《嚎叫》《裸體午餐》(Naked Lunch)等涉及吸毒、縱欲、暴力等主題,且因內容上所謂的“低級”“下流”而引起法庭注意所不同,布勞提根的作品即使不斷描寫“性愛”,不斷出現(xiàn)兩性的身體器官或者是做愛過程的隱喻,但其在整體上并“不淫”,反而是“以使用幽默和情緒推動一種獨特的包含希望和想象力的畫面而著稱”(約翰·巴伯[John F. Barber]語),從而成為美國“反文化運動”中“好色而不淫”的詩歌孤島。例如,詩集同名詩《避孕藥與春山礦難》將女性口服“避孕藥”,將精子在陰道中殺死的過程,比喻為一場“礦難”(mine disaster),可謂令人擊節(jié)的奇思妙想。

除此之外,布勞提根的這些詩還受日本俳句以及海明威極簡主義文體風格的影響,以短小精悍的形式,挑戰(zhàn)著寫作技藝的新高度。在布勞提根的早期詩歌中,十至二十行的詩歌占多數(shù),二十行以上的詩歌也不罕見,但從1968年出版的詩集《請你種下這本詩集》開始,基本都是十行以內。《避孕藥與春山礦難》收錄的首次發(fā)表的三十八首詩中,只有七首超過十行,最長的不過十八行,最短的只有三行。而在非首次收錄的六十首詩里,十行以內的詩也占一半。此外,他還創(chuàng)造了一種“只存詩題、不存正文”的詩歌形式。這種零行的詩歌,借助詩題與詩集中其他詩歌形成的空間感或互文關系,而保有強大的詩意。有評論家說得好:“因為人類想象力的存在,形式從來不是藝術的局限,而是藝術家借以開疆拓土的座下良駒。”文本形式對行數(shù)和字數(shù)的限制,必將逼迫詩人驅動想象力,增加詩歌內在肌理的密度,加強語言的彈性和歧義性,拓寬詩歌的空間感,并最終將詩歌整體引向更大范圍的隱喻和象征。

《請你種下這本詩集》中文版

1968年,布勞提根出版了他那本獨具特色的詩集——《請你種下這本詩集》(Please Plant This Book)。這本詩集收錄了八首詩,印在八個種子袋(四種花卉,四種蔬菜)上,裝進一個文件夾里。每個種子袋的正面印制詩歌,詩題與袋中所裝種子一致。種植指南印制在袋子的反面。印有詩歌的種子袋可以直接種進泥土。此詩集印制了五千份,皆為免費分發(fā)。它是布勞提根參與詩集裝幀設計與制作的延續(xù),也是其寫作精神“形式就是內容”的絕佳體現(xiàn)。2016年5月,獨立文化品牌 “聯(lián)邦走馬”與廣西師范大學出版社合作,在中國復制了該詩集,一時間引起廣泛關注。

此外,《隆美爾駕車深入埃及》(Rommel Drives on Deep into Egypt)出版于1970年,《用干草叉裝填水銀》(Loading Mercury with a Pitchfork)出版于1976年。前者包括了八十五首詩,將《避孕藥與春山礦難》呈現(xiàn)的風格進一步穩(wěn)固,其杰出程度可與之并駕齊驅。后者非常特別,其收錄詩歌九十四首,由八個有名字的部分組成,且以“烏鴉”為主角貫穿始終,可以視為在《搭順風車的加利利人》(包含九個部分,各有標題,共同呈現(xiàn)波德萊爾不斷變幻的形象)之后,布勞提根對詩歌結構的第二次探索。只是這次的探索更深入和復雜,以及更混沌和迷人。《六月三十日,六月三十日》(June 30th, June 30th)出版于1978年,收錄了七十七首詩,是他最后出版的一本詩集。這些詩寫作于1976年4月13日至6月30日之間,與他的日本旅行同步,幾乎就是旅行記錄,因此與之前的作品相比,顯得更清晰、動人。

六

10月28日,沒有舉行正式儀式,也沒有通知他的父母,布勞提根的尸體在加利福尼亞的“快樂之山”火葬場(Pleasant Hills crematory)火化。如同詩歌中必須出現(xiàn)的某種隱喻,布勞提根的手和上下顎被當作證據(jù)封存,等待進一步檢驗,而它們最后都不知去向。

布勞提根的骨灰存放在一個日式的骨灰罐里。一年多前,臨去歐洲和日本時,布勞提根交給朋友保存的一些物品中,除了槍和漁具,就是這個骨灰罐。死后三十年,他的骨灰依舊沒有安葬。這個日式骨灰罐與一瓶清酒一起,被安放在他女兒在圣羅莎家里的梳妝臺最高一層的抽屜里。一根板條釘在墻上,以防裝骨灰的抽屜被拉過頭。

在布勞提根從一具發(fā)黑的尸體變成一捧骨灰的同時,報刊關于布勞提根的故事依舊會零星出現(xiàn)。《時代》雜志于11月5日刊載了布勞提根的死訊。《紐約客》漫畫家威廉·漢密爾頓(William Hamilton)發(fā)表未署名文章,說布勞提根“有一種發(fā)表荒謬言論的嗜好,類似于1920年代在巴黎年輕的達達主義者們精心編造的令人嚴肅對待又覺得好笑的那種憤怒”。而前輩藝術家西摩爾·勞倫斯(Seymour Lawrence)更是發(fā)表了一篇名為《美國獨創(chuàng),官方聲明》(An American Original, an official statement)的文章贊美布勞提根。他說:“布勞提根是出版界之福……布勞提根是一位完美的工匠,不僅表現(xiàn)在語言的運用上,同時還表現(xiàn)在排版上、設計上、夾克藝術上、廣告文案上。他深度介入他的書的任何一個細節(jié)和任何一個方面。他擁有一雙從無偏失的眼睛,而我們給予他很少作家能享受的自治和活動范圍。……他是一位在馬克·吐溫的傳統(tǒng)中出現(xiàn)的別開生面的美國作家,他稱得上是最優(yōu)秀的美國作家。只有他的死,能讓我們墮落。”

七

布勞提根之死,隨著他肉體的消逝,似乎鮮有人再提起。在美國,雖然他的書在大學校園里隨處可見,但文學評論界對他逐漸冷淡,他似乎成了文學史中一筆帶過的人物。而且,對他評價的轉向,在他生前的十年左右已經發(fā)生,并被認為是他心情沉郁、自戕悲劇發(fā)生的重要原因。然而,在東方,慢慢地,很多人成為他的讀者、知音,以及學生。面對他的詩歌和小說,他們先是目瞪口呆,繼而深深著迷。

在日本,從1970年代至今,布勞提根持續(xù)保持著影響力。1975年,包括《在美國釣鱒魚》在內的四本小說被日本翻譯家藤本和子翻譯為日文,從而影響了很多日本作家。文學研究者、翻譯家柴田元幸說:“這本書讓我第一次放下了對(美國文學)作者和角色的崇拜之情,開始以平視的眼光來看待他們。我感到書中角色的言談終于和真實人物類似了,而且他們各自都有不同的嗜好和怪癖。”【1】日本作家村上春樹從《在美國釣鱒魚》開始,就很喜歡布勞提根,這直接影響了他1979年出版的處女作《且聽風吟》。《且聽風吟》獲得日本有名的純文學雜志《群像》設立的“新人獎”時,評委之一、文學評論家丸谷才一就指出《且聽風吟》的風格深受庫爾特·馮內古特(Kurt Vonnegut)和理查德·布勞提根等當代美國作家的影響,認為其小說是學習美國作家的成功范例。【2】而在2011年12月23日《紐約時報》的專訪里,村上春樹曾把布勞提根與雷蒙德·錢德勒(Raymond Chandler)、杜魯門·卡波蒂(Truman Capote)、F.斯考特·菲茨杰拉德(F. Scott Fitzgerald)、庫爾特·馮內古特并列在一起,稱他們?yōu)樽约骸耙簧蟹磸烷喿x的一群二十世紀美國作家”。此外,網絡上流傳的村上春樹推薦的“書單一百本”,其中就有布勞提根的《在美國釣鱒魚》和《避孕藥與春山礦難》。據(jù)說這個書目全部來源于村上春樹小說中人物的對話。對話中所提及的書目,如果不特別置于批評的位置,無疑是村上春樹心儀對象的反映。1976年至1984年之間,布勞提根七訪日本,每次都停留一個月以上。1983年5月底,他還接受了美國大使館新聞處的邀請,在日本各城市進行巡回演講。這從側面也似乎印證了一種說法:他頻繁去日本,很大部分原因是依靠他在日本受歡迎的狀況,來彌補了他在美國本土受冷落的境遇。

1975年,《在美國釣鱒魚》在日本出版之后,曾有出版商想請詩人、翻譯家池澤夏樹來翻譯布勞提根的詩集《避孕藥與春山礦難》,布勞提根還就此與朋友做過討論,但沒有下文。這本詩集直到1982年才出現(xiàn)水橋征翻譯的私印本,并延后到1988年方正式出版。他死后七年,也就是1991年,詩集《隆美爾駕車深入埃及》在日本出版。除此之外,他的詩集再無日文版。與此形成對比的是,他的十一本小說(其中一本死后出版)中,有八本在他生前已在日本出版。由此大概可見在布勞提根生前,日本的讀者主要聚焦于他的小說,他的影響力也主要停佇于此。

然而在中國,卻是另一番景象,只不過這種景觀要推遲差不多二十余年。目前可見的資料顯示,布勞提根第一次在中國被譯介,是在1984年7月由《世界文學》編輯部和中國文藝聯(lián)合出版公司印制的《美國當代文學》(內部發(fā)行本)中。原書名為Harvard Guide to Contemporary American Writing,由美國桂冠詩人、學者丹尼爾·霍夫曼(Daniel Gerard Hoffman)主編,哈佛大學1979年版。在由約瑟芬·韓丁(Josephine Hendin)撰寫的“實驗小說”一章中,在短短的兩段不到九百字的篇幅內,提到了布勞提根的短篇小說集《草地的報復》(Revenge of the Lawn)和《在西瓜糖里》(In Watermelon Sugar)、《在美國釣鱒魚》,并說:“布勞提根是醒悟過來的人們的代言人,想通過混淆現(xiàn)實世界中存在的地位、財產及抱負上的種種限制來減輕焦慮。”而在丹尼爾·霍夫曼本人所撰的關于詩歌的三章長文內,布勞提根不著一字。

布勞提根之名第二次在中國被提到是在1986年第3期的《當代外國文學》上,錢青寫作的《六十年代美國的探索性小說》一文,舉布勞提根的小說《從大蘇爾來的邦聯(lián)將軍》為例,介紹“敘述者以多種可能作為小說結尾”。同一作者在1987年的《世界文學》第2期發(fā)表《當代美國試驗小說的技巧》一文,介紹1960年代“片段小說”在美國“十分時髦”,其列舉以這種方式寫作的作家中就有布勞提根之名。1987年第1期《外國文學評論》還發(fā)表冀平評介查爾斯·卡拉梅羅論美國后現(xiàn)代派小說的專著《沒有水銀的鏡子》的文章,認為查爾斯·卡拉梅羅另辟蹊徑,選擇常常被人忽視的實驗性作家來分析后現(xiàn)代主義的作品, 其中就包括布勞提根的《在美國釣鱒魚》。此外,1988年第2期的《美國研究》上。由施咸榮撰寫的評介新出版的《哥倫比亞版美利堅合眾國文學史》的文章中,提及英國教授馬爾科姆·布雷德伯里(Malcolm Bradbury)將布勞提根與庫爾特·馮內古特、約翰·巴思(John Barth)、品欽(Thomas Ruggles Pynchon)等人的小說稱之為“自我反照小說”(self-reflexive fiction)。1989年7月,布勞提根的詩歌首次被譯成中文。號稱網羅了美國現(xiàn)當代所有重要流派和幾乎所有重要詩人的《在瘋狂的邊緣——美國新詩選》(彭予編譯,河南人民出版社)一書,收錄布勞提根《在一家咖啡館》《對弈》《在下降的電梯里》等三首詩。詩人簡介中如此說道:“布勞提根是一個垮掉派詩人,詩作不多,但很有特色。他的詩短小、輕松、自然,沒有絲毫的矯揉造作,構思新穎奇特,富于想象力,以洗練的形式和冷峻的含蓄著稱,這一風格曾經一度在美國大學校園十分流行。”

值得一提的是,除了布勞提根之外,入選的另外3位垮掉派詩人分別是:艾倫·金斯堡、加里·斯納德、格雷戈里·科索。他們都對中文詩歌讀者來說,幾乎如雷貫耳。之后十二年,布勞提根的名字還在中國兩次被提及,但不是作為淹沒于作家群中的一個名字出現(xiàn),就是寥寥的不著墨痕的一筆。這種狀況的改變一直要等到下一個世紀的最開始處。2000年1月,北京師范大學出版社出版了王偉慶翻譯的《在西瓜糖里》。此書作為“美國后現(xiàn)代名作譯叢”中的一本,印數(shù)五千冊,由美國駐華大使館新聞文化處提供版權和資助。作者名被譯為“理查德·布朗蒂甘”,顯然譯者并不知道作者已經在中文世界里被譯介過。2002年03期《解放軍外國語學院學報》發(fā)表王臘寶《走向后殖民英語文學研究》一文,其中提到,對于很多人來說,“美國文學則始于歐文(Washington Irving)終于后現(xiàn)代主義的‘三B’ (Barth,Barthelme,Brautigan)”。作者未提供“三B”的中文譯名,但應該指約翰·巴思、唐納德·巴塞爾姆、理查德·布勞提根。

到布勞提根離開人世整整二十年后的2004年夏天,我在“黑藍詩歌論壇”里首次讀到了署名“老哈”所翻譯的一些布勞提根的詩作(翻譯時間不早于2004年1月),作者聞所未聞,但詩卻至少有三點吸引我:第一,簡潔的文字中無處不在的精妙隱喻,且這些隱喻與“現(xiàn)代生活”幾乎同步;第二,作者與“垮掉的一代”千絲萬縷的聯(lián)系;第三,他是一個死者。我從英文網站上下載了他很多詩歌。這些詩歌分別來自以下詩集:《躺大理石上喝茶》《避孕藥和春山礦難》《隆美爾駕車深入埃及》《用干草叉裝填水銀》《6月30日,6月30日》。詩集荒誕的名字再次吸引了我,我預感在這些名字之下的詩句里肯定還潛藏著更多讓我驚喜的東西。加上我對老哈所貼出來的幾首詩的翻譯并不滿意,于是決定自己動手。2004年9月,我曾一夜一口氣翻譯了十四首,同月“詩生活”網刊里就出現(xiàn)了我和老哈的翻譯。更令我意外的是,《詩歌月刊》2004年第12期以“美國現(xiàn)代詩人布勞提根詩選”為題,一口氣發(fā)表了我翻譯的二十五首。

截止2006年底,我已翻譯了以上詩集里的多數(shù)詩歌。之后似乎很長時間里,都沒有人提到布勞提根,直到2007年9月21日第一期“在南方”沙龍上,我作了題為“美國詩人布勞提根的詩歌及生平”的主題報告。2009年5月我把布勞提根的詩歌翻譯稿給翻譯家汪劍釗看,他決定將之推薦到《江南詩刊》的翻譯專欄去發(fā)表,并囑咐我要寫幾千字布勞提根的生平介紹。因為那時我對布勞提根的生平了解非常有限,所以最后不了了之。直到2012年6月,我向杭州的友人Y提到了布勞提根,他鼓勵我繼續(xù)翻譯布勞提根,于是我在一年內陸陸續(xù)續(xù)將布勞提根剩余的幾本詩集全部粗譯完畢。2013年中,我把譯稿拿給彼時就讀于復旦大學翻譯系的“復旦詩社”社長陳汐看,他也頗為布勞提根迷醉,于是我就邀請他一起來校譯布勞提根。我們工作的成果最后打印成了厚厚的一本《布勞提根詩全集》。又過一年,青年小說家李唐看到我們在翻譯布勞提根,送我們布勞提根的小說《在美國釣鱒魚》的英文原版書,希望我們有空也將它翻譯出來。我和陳汐分工合作,每人一半,互校互查,用了三個月時間完成了粗譯。之后的兩年,我們多方聯(lián)系購買布勞提根的版權,或給布勞提根的版權代理商,或給布勞提根的女兒發(fā)郵件,都石沉大海。在這期間我們至少將我們的翻譯發(fā)給過楊小濱、王家新、吳盛青、廖偉棠、余西等師友看,還得到過齊冉(Kieran Maynard)、康凌、洛盞、禹磊等朋友的幫助。在復旦詩歌節(jié)的活動中,詩人王家新老師忽然游離開主題,說他在飛機上一口氣看完了我和陳汐翻譯的《布勞提根詩全集》,出乎意料地好,令我們非常受鼓舞。而詩人、學者楊小濱老師的推薦語如此說道:

布勞提根的詩在中文世界里介紹較少,肖水、陳汐的譯本無疑填補了一項極為重要的空白。就這個譯本來看,布勞提根的詩有以下幾個令人推崇的方面:1)對日常性、想象力和文化意蘊的出色融合;2)語言舉重若輕,在貌似常態(tài)的言說中注入了微妙而獨特的陌生化效果;3)充滿了戲劇化的內在張力,多重聲音的穿插疊加增強了詩意的復雜度。肖水、陳汐的翻譯完美地把握住了布勞提根詩的詩意精髓,這一本可以說是我近年來讀到的最好的譯詩集(沒有之一)。

時任美國衛(wèi)斯理大學(Wesleyan University)中國文學副教授,現(xiàn)任香港科技大學人文部教授的吳盛青老師說:

作為美國“垮掉的一代”的著名作家,理查德·布勞提根因《在美國釣鱒魚》而創(chuàng)立了“布勞提根風格”,成為美國反抗主流文化的偶像級人物。布勞提根的詩名長期為其小說家的名聲所掩蓋,肖水、陳汐所翻譯的《布勞提根詩全集》系首次向中文讀者全面展示這位卓越小說家同樣杰出的詩才。這些詩歌不僅填補空白,讓讀者進一步觸摸“垮掉一代”的精神氛圍,熟悉六七十年代的美國文化,更重要的是他對詩歌的形式與語言的開拓性的努力,將會對中文語境中的詩歌愛好者有深遠的借鑒與啟發(fā)的意義。評論家Robert Kern,將布勞提根的詩風與威廉·卡洛斯·威廉斯并提,稱之為“原始主義的詩學”(poetics of primitivism),指從日常生活與物體中汲取寫作素材,以一種近乎裸露地面對語言的姿態(tài),書寫復雜的人生直覺、生存感受。詩人早年常站立在加州“叛逆”的小城伯克利的街頭發(fā)放自己的詩作, 而詩集《避孕藥與春山礦難》在1968年的出版為其贏得了詩人的聲望,其中俳句式的短詩《避孕藥與春山礦難》已成經典。戲謔、反諷、口語化、拒絕深度已構成他風格的標簽,但更值得關注的是他詩歌中的精彩譬喻,展示挫敗的現(xiàn)實人生與奇詭的想象世界之間的張力。受意象主義、日本文化與法國象征派的影響,他那些廣為流傳的情色意味濃厚的詩歌,徘徊在大開大闔、騰挪跌宕的想象與漫不措意的玩笑之間,這些想象迷宮將帶給讀者耳目一新的閱讀感受與震蕩。后期的詩作多涉及社會批判,對日常生活的峻切的描述。互文與虛構成分的使用,模糊了詩歌與其他文類(散文與虛構作品)的邊界,有些詩作更是近乎微型小說或是日記,這些特征成就了布勞提根在文學史上作為后現(xiàn)代主義開拓者的地位。由肖水與陳汐兩位年輕詩人合作翻譯的這部詩集,傳神達意,行文措辭再現(xiàn)了原作的風格與精神氣息。

直到2016年3月3日,我很偶然地向“聯(lián)邦走馬”的創(chuàng)始人惡鳥提及我和陳汐翻譯了布勞提根的幾乎所有詩歌和小說《在美國釣鱒魚》。我以為他不知道布勞提根是誰,不想他竟說自己早就是布勞提根的忠實讀者,并愿意盡快去促成出版。事情進展得很順利。3月23日,惡鳥就告訴我他已與廣西師范大學出版社就《避孕藥和春山礦難》和《在美國釣鱒魚》策劃出版一事達成了一致。現(xiàn)在,這兩部布勞提根最重要的作品便要在中文世界里首次正式出版了。這讓我不由想起布勞提根作品在美國的主要傳播者約翰·巴伯先生在介紹布勞提根時,寫下的句子:“他以其超然的、匿名的第一人稱視角,自傳體的散文風格,靠想象力和隱喻推動的異于常規(guī)但生動形象的松散敘事結構而聞名。”這種寫作方式在我和陳汐翻譯的時刻,被我們理解,也像發(fā)叢中點燃的火柴一樣,深刻改變了我們的寫作。

八

布勞提根死后,出于某種追憶,他們的一些朋友曾經去過他的房子探訪。那個地方依舊被警方查封。他們爬上二樓的露臺,從窗口往里看。他們清楚地看到布勞提根尸體蝕刻在地板上的痕跡。布勞提根的尸體膨脹、液化,滲入木板,在木頭上,留下一個模糊的身體的影像。

他的朋友,詩人、小說家、劇作家邁克爾·麥克盧爾,看到了老朋友舉起左輪手槍塞進自己嘴里時所在的地方;轉動,他也看到了布勞提根最后看到的事物。十幾年后,當他再次想起此事,他慢慢舉起自己的手,食指伸長像一把槍的槍管,淚就從眼睛里涌出。

就像電影里的鬼魂一樣,布勞提根的形象大概會永久地盤桓在這座古老的木屋里。據(jù)說房屋的新主人試圖擦掉地板上的印記,但化學溶劑或清潔劑都竟然無效。最后,他們不得不租用砂帶磨光機去擦除這位詩人最后留給世界的有形記憶。美國小說家肯·凱西(Ken Kesey)稱布勞提根為“美國的松尾芭蕉”(an American Bashō)。“此后五百年,”肯·凱西說,“當我們所有人都被遺忘,人們還在閱讀布勞提根。”

【注釋】

1黑古一夫:《村上春樹:轉換中的迷失》,中國廣播電視出版社,2008年。

2林少華:《人生旅途中的風吟(譯序)》,《且聽風吟》,上海譯文出版社,2007年。