袁泉:好的演員要隨時準備引爆自己

《中國機長》中,袁泉有一大段安撫乘客的臺詞;“從飛行員到乘務(wù)員,我們每個人都經(jīng)歷了日復(fù)一日的訓練,就是為了保證大家的安全……”導(dǎo)演劉偉強評價袁泉:“不是簡單的對白能壓下去的,要靠整個人的身體語言、眼神、氣場。”

袁泉最近又火了。

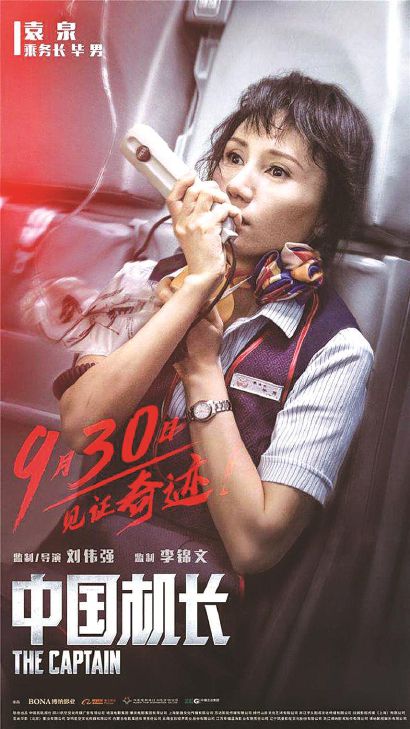

2017年熱播劇《我的前半生》中的職場女強人唐晶一角,讓袁泉圈粉無數(shù);而眼下正在熱映的《中國機長》票房已突破26億元,片中扮演乘務(wù)長畢男的袁泉,以出色的演技再次贏得了普遍贊揚,甚至還上了熱搜,專業(yè)、冷靜、溫暖的獨特氣質(zhì)在一眾明艷的小花中顯得格外奪目。

“火”這個字,其實和袁泉完全不沾邊。作為中戲科班出身的演員,袁泉的起點極高,從大二開始,三年三部電影,三大獎項拿到手軟,真正詮釋了“出道即巔峰”的傳奇。但在這之后,袁泉一直在她深愛的話劇舞臺上默默耕耘,磨煉演技,也享受著屬于她自己的幸福。從這個角度而言,袁泉更像是一座冰山,沉默、高冷、內(nèi)斂、充滿強烈的疏離感,只有在最適合的場景和節(jié)點,她的演技才會如冰山一樣,炸裂爆棚。作家余華在看完話劇《活著》之后,贊嘆袁泉的表演“角色就是她自己,即使她柔弱而孤獨地站在那里,也比別人強大”。

袁泉的表演為什么備受贊譽,或者說觀眾為什么喜歡袁泉?

她淡化外在激烈的表現(xiàn)方式,以角色的內(nèi)心世界為主要表現(xiàn)空間,讓心靈在碰撞中激發(fā)出銳利的鋒芒

對表演、演員的認知具有時代性。

近年,在德國戲劇界展開了一場關(guān)于“表演與演員”之間的關(guān)系的文化爭論。爭論涵蓋了如何重新定義演員、演員和角色的關(guān)系……被譽為歐洲戲劇藝術(shù)風向標的柏林人民劇院的前藝術(shù)總監(jiān)卡斯托夫認為“演員已經(jīng)不再是媒介,而是信息本身”。德國著名演員索菲·羅伊斯說:“我對闡釋角色的表演不感興趣。”此言的基準為:在生活中,演員從某種程度上努力保持自我生活角色的一致性,才能與社會和諧相處;生活之外,還有其他不同的可能性,可以通過對戲劇及電影、電視文本、情景變換來完成表演。“要是單純地對難以承受的現(xiàn)實不斷重復(fù)——又有什么必要?”

“闡釋角色的表演”,是長久以來我們對一個好的演員工作的肯定,可以看作傳統(tǒng)意義上的把劇作家筆下的人物通過演員的扮演呈現(xiàn)于舞臺、銀幕的創(chuàng)作過程。當我們眼前仍充斥著大量詞不達意、面部僵硬、角色認知模糊的粗糙表演時,不再對表演進行預(yù)設(shè)的表達,顯得多么遙不可及,甚至于“無法理解”。

俄羅斯瓦赫坦戈夫劇院的導(dǎo)演里馬斯·圖米納斯在談到《葉普蓋尼·奧涅金》的演員表演時表明態(tài)度;“所有的戲劇文本,最終是通過演員對人生、人性的理解呈現(xiàn)出來的。表演是演員自我引爆的過程。”

兩者說法不盡相同,但都涉及到一點就是當下對演員的表演的認知已經(jīng)不僅僅拘泥于“闡釋角色的表演”,演員已經(jīng)不再僅僅作為舞臺上、銀幕上一個傳達導(dǎo)演、劇作家意志的符號、媒介,或者更淺層次的傳聲筒。從當代戲劇表演的角度認知,演員是借助表演完成自我表達。表演者在某些場合越來越多地被賦予一種表達功能。

由此再看向袁泉。

在長期的舞臺實踐中,袁泉形成了獨特的表演風格,正好契合了觀念的改變和觀眾審美趣味的提升,即淡化外在激烈的表現(xiàn)方式,以角色的內(nèi)心世界為主要表現(xiàn)空間,讓心靈在碰撞中激發(fā)出銳利的鋒芒。

袁泉在表演上的自我表達,是有跡可循的。2012年的《大上海》,袁泉扮演的葉知秋與青梅竹馬的成大器在電梯間久別重逢,當葉知秋走出電梯,恍若隔世都在那望穿秋水的回眸之間凝固。那一瞬是刻到骨子里、扎到心里的表達,是導(dǎo)演無法給予,必須從演員心底生發(fā)的表達。

與之呼應(yīng)的是2019年《中國機長》中,袁泉有一大段安撫乘客的臺詞:“從飛行員到乘務(wù)員,我們每個人都經(jīng)歷了日復(fù)一日的訓練,就是為了保證大家的安全……”導(dǎo)演劉偉強評價袁泉:“不是簡單的對白能壓下去的,要靠整個人的身體語言、眼神、氣場。”袁泉自我評價,在那個時刻,她感覺自己就是乘務(wù)長本人,以專業(yè)的素養(yǎng)和絕對的信念帶給大家希望。

袁泉在上場之前有個習慣:“刷牙、洗手、噴香水”,身上的各個感知器官都成為通向人物靈魂的密鑰

憑借與生俱來的神秘、浪漫、純真氣質(zhì)和表演才華,袁泉出色完成了一系列早期角色的塑造,如《春天的狂想》《藍色愛情》《美麗的大腳》等,角色多為類型化的充滿藝術(shù)氣質(zhì)的“演員”、大學生。需要說明的是,袁泉所塑造的角色的類型化并不是表演上的雷同化,雖然社會角色不盡相同,但是人物性格卻各具特色。

《藍色愛情》里的劉云成長在一個不完整的家庭里,母親的經(jīng)歷和性格對她有直接的影響。為了隱藏自己的內(nèi)心世界,她總用一種類似表演的東西掩蓋自己,或者說保護自己,所以她開始給人的印象有點假,即便是愛上邰林之后,觀眾也看不到她的內(nèi)心。由于她從小心靈受到過傷害,長大以后精神上仍有壓力,希望得到愛情,又害怕受到傷害。《美麗的大腳》中的夏雨,北京的志愿者,對艱苦的環(huán)境并不適應(yīng),是張美麗那淳樸真實的感情逐步地感動了夏雨,當丈夫來接她回北京的時候,夏雨選擇了黃土地,選擇了樸素和真誠……那時的袁泉,總會讓人想到《布拉格之戀》《紅白藍三步曲之藍》時的朱麗葉·比諾什,兩者身上都有一種自在“無為”,由內(nèi)而外的表達,摒棄技巧,放棄證明,滿屏的青澀與青春的荷爾蒙。坐科京劇的青衣底子,給了袁泉大氣端莊的外在儀態(tài)和表演中處變不驚,內(nèi)斂沉靜的表演風格。四年的中戲?qū)W習,讓這個本就才華橫溢、極有天賦的女演員有了“仗劍走天下”的底氣。

回望袁泉的創(chuàng)作歷程不難發(fā)現(xiàn),成就今天袁泉能夠貼近一個自我表達的表演者的,不是電影和電視劇,而正是戲劇舞臺。從《琥珀》到《活著》,從《青蛇》到《簡·愛》,好像每一個戲劇角色都是一次蛻變。袁泉塑造的戲劇人物比電視劇電影中的人物更加富有張力與美感。袁泉在塑造簡·愛時尤其注重角色的臺詞,在人物臺詞基調(diào),臺詞的停頓重音,包括人物語言的性格化處理等方面都力求完美。基于多年的閱讀基礎(chǔ),袁泉早已經(jīng)將人物感覺融化在自己身上,所以在表演時顯得從容自在,不會讓觀眾感覺到絲毫的奇怪,這正是袁泉的創(chuàng)作優(yōu)勢。

袁泉對人物感覺的把控向來十分準確,這離不開生活的體驗。拍攝《中國機長》前的三個月里,袁泉和劇組演員一起進行了乘務(wù)員的專業(yè)訓練。拍完電影后,那些職業(yè)習慣依然留在她的身體記憶里。袁泉習慣于盡自己所能從生活中汲取創(chuàng)作的素材,無論是人物形象,還是人物性格,甚至從穿衣包括小道具的運用都可以看出從生活中來的影子,但是袁泉可以將這種積累到的創(chuàng)作素材自然而然地運用到所有的表演之中。戲劇舞臺是袁泉的一個道場,讓她的表演走向自由,走向內(nèi)心的自我表達。

演員是原點,角色是終點。在通向角色的過程中,每個演員可以選擇不同的方式到達;同一個演員的每一次指向也同樣可以不同。這是一種擺脫束縛的演繹方式,允許一切發(fā)生,一切皆有可能。就像羅伯特·普法勒爾說的:“任何不確定性都將造就偉大。”不過這不是純粹的天馬行空,這種方式總是和現(xiàn)實有著具體的聯(lián)系。袁泉在上場之前會有個習慣:“刷牙、洗手、噴香水”,身上的各個感知器官都成為通向人物靈魂的密鑰。“刷牙”可以理解為從自己說話改變?yōu)榻巧谡f話。“洗手”可以理解為從自我轉(zhuǎn)化為角色來動作。“噴香水”則是使現(xiàn)實生活中的感受與角色的感受發(fā)生勾連。比如,在話劇《簡·愛》演出前,袁泉會使用自己已經(jīng)使用很久的,那款屬于“簡·愛”的香水,騰出自己的軀殼將靈魂之位讓給簡·愛。

今日《簡·愛》成為袁泉的戲劇代表作,袁泉對《簡·愛》的愛是滲透骨髓的。不是袁泉闡釋性地扮演了簡·愛,也非簡·愛成就了袁泉,袁泉對愛的認知、對愛情的堅持、勇于反抗、爭取自由的思想通過一個角色進行了釋放和表達。正所謂,“不知周之夢為胡蝶與,胡蝶之夢為周與?”

今天我們重新審視定義戲劇、影視和其它人類活動之間的界限,演員作為當代表演者,表演“自己”,表演“人設(shè)”。觀眾的獵奇心理,導(dǎo)致對演員的物質(zhì)現(xiàn)實生活的過度關(guān)注,導(dǎo)致表演藝術(shù)創(chuàng)作——角色與演員之間開始模糊、混淆,觀眾很難再將“角色”與“演員”理性地、進行藝術(shù)創(chuàng)作層面的區(qū)分。個性使然,或是有意無意而為之,袁泉一直以來以超然物外的“非主流”方式存在于當下,一如她的表演風格“靜水深流”、不急不緩,款款而來。

從傳統(tǒng)媒體、自媒體到戲劇、銀幕,到處不乏簡單、直接的表達方式的今天,袁泉和著自己的節(jié)奏成為一個走向自我表達的表演者。

(作者為中央戲劇學院表演系教授)