法國(guó)詩(shī)人羅阿與蘇東坡:我者與他者

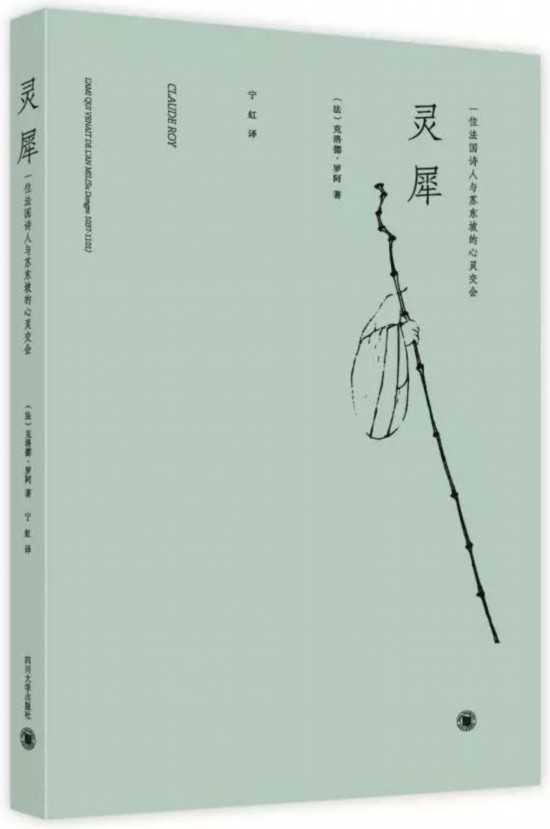

克洛德·羅阿是法國(guó)著名詩(shī)人、小說家、評(píng)論家、漢學(xué)家,曾獲1985年龔古爾詩(shī)歌獎(jiǎng)。他在文學(xué)生涯中不斷保持著與中國(guó)文化的對(duì)話,撰寫了大量專門論述中國(guó)和中國(guó)文化的著作,還將從中國(guó)詩(shī)歌中得到的靈感運(yùn)用于創(chuàng)作中。他也曾來到中國(guó),與老舍、梅蘭芳、羅大岡等人相交,并借由羅大岡的介紹認(rèn)識(shí)了蘇東坡及其詩(shī)詞。在新近推出中文版的《靈犀:一位法國(guó)詩(shī)人與蘇東坡的心靈交會(huì)》一書中,羅阿評(píng)述了蘇東坡的生平和詩(shī)詞,也講述了他在中國(guó)的親身經(jīng)歷。本文為四川大學(xué)教授、詩(shī)人向以鮮為該書中文版所作的序,澎湃新聞經(jīng)授權(quán)刊登,標(biāo)題為編者所擬,原題為:我者與他者。

克洛德·羅阿

“我者與他者”這個(gè)說法源自歷史學(xué)家許倬云,他在討論中國(guó)歷史上的內(nèi)外分際時(shí)指出:“不論是作為政治性的共同體,抑或文化性的綜合體,‘中國(guó)’是不斷變化的系統(tǒng),不斷發(fā)展的秩序。這一個(gè)出現(xiàn)于東亞的‘中國(guó)’,有其自己發(fā)展與舒卷的過程,也因此不斷有不同的‘他者’界定其自身。”事實(shí)上,我者與他者既是對(duì)立的,又是融合的,相互間時(shí)常發(fā)生著微妙的轉(zhuǎn)換:昨日的我者或即今日的他者,而今日的他者或成明日的我者。

當(dāng)我讀到法國(guó)詩(shī)人、小說家、評(píng)論家、漢學(xué)家克洛德·羅阿的蘇軾評(píng)傳《靈犀》的時(shí)候,腦子里便不斷跳出我者與他者的紛紜意象,人物與時(shí)間和空間的交錯(cuò)此起彼伏:我者既是翻譯者寧虹、宋代的蘇東坡、蜀地的山水,又是瑰奇的中國(guó),甚至還包括神秘的東方;他者呢,當(dāng)然有詩(shī)人羅阿、繁華的巴黎、浪漫的法蘭西,以至于整個(gè)西方世界。感謝四川大學(xué)同事寧虹教授的精彩移譯,讓我們得以傾聽上下千年?yáng)|西萬(wàn)里的心靈密語(yǔ)。在前不久的一次詩(shī)歌沙龍上,詩(shī)人楊煉告訴我,翻譯是一件痛苦又過癮的事。你要用最美妙、最準(zhǔn)確的母語(yǔ)與異國(guó)語(yǔ)言進(jìn)行碰撞,交流,貼身肉搏。翻譯并不僅僅是兩種不同語(yǔ)言的交集,也是兩個(gè)靈魂的交鋒。寧虹教授的譯筆暢達(dá)而溫情,富有女性的細(xì)致,又不失頓挫昂揚(yáng)之氣,準(zhǔn)確地傳達(dá)了羅阿長(zhǎng)于抒情又精于敘述的文本風(fēng)格,讀來令人如飲醇醪,如沐春風(fēng)。

羅阿在開篇“兩者,我與他”中,以一種典型的法國(guó)口吻談及我者與他者。對(duì)于羅阿來說,他在寫作蘇軾時(shí),既是我者,也是他者;既是評(píng)傳的作者(我者),又是異域文化的觀察者、熱愛者和窺探者(他者)。作為傳記主人的蘇東坡及其所代表的世界,顯然是一個(gè)異樣的存在,是一個(gè)廣博的他者。這只是事物的一個(gè)方面,還有另一面。如同《靈犀》書名所暗示的,具有濃郁的東方色彩,介于靈魂與肉體之間的神秘感應(yīng)現(xiàn)象——靈犀,已經(jīng)向我們?cè)V說了另一面的可能性。我注意到羅阿描繪的那只蛺蝶:蝶翅上細(xì)巧的圖紋帶著東方的韻味。我們知道,蝴蝶是善于變化之物,蝴蝶既是我者,也是他者,早在莊子那兒就變得令人捉摸不定。就在“此刻”,法蘭西的蛺蝶(我者)和近千年前的他者(蘇軾)產(chǎn)生了神奇的對(duì)話與關(guān)聯(lián),蘊(yùn)藏其中的力量是如此具有穿透力,可以超越語(yǔ)言的障礙。羅阿說:當(dāng)我想到他,我有時(shí)會(huì)以某種假定、某種傾向、某種狂妄對(duì)自己說:“因?yàn)椋褪俏摇!彼踔羶A聽到自己和蘇軾用同一個(gè)聲音說:“我,就是你。”羅阿與蘇軾,在對(duì)蝴蝶的凝視中完成了超時(shí)空同體。瞧,我者與他者不僅會(huì)轉(zhuǎn)化,還會(huì)渾然一體,難分彼此。“我,就是你。”

這是兩個(gè)來自不同時(shí)空的詩(shī)人兄弟相見時(shí)說出的最動(dòng)人的詞語(yǔ),彼此之間的心心相印及惺惺相惜,已盡在其間。盡管我個(gè)人認(rèn)為,羅阿此處略有拔高自己之嫌,但這也無妨,誰(shuí)讓羅阿和我們都喜歡偉大的蘇軾呢!

在兩者(我者與他者)的糾纏與打開之間,羅阿常常能深入蘇軾內(nèi)心的深處,也可以說是深入自己的內(nèi)心深處,總能以詩(shī)人敏銳之視角,見人所難見或未見之處。羅阿曾談及蘇軾一首名叫《江上值雪》的七言,他推斷說,此詩(shī)看上去很像是詩(shī)人在北方生活時(shí)所寫。但是,蘇軾流放海南時(shí),盡管生活艱辛,卻一直帶著這首詩(shī)的手稿。羅阿追問道:

為什么這首詩(shī)會(huì)出現(xiàn)在海南?月復(fù)一月,年復(fù)一年,在這座熱帶島嶼上,蘇東坡的身體狀況越來越差。

島上疾病肆虐,十幾種包括腳部真菌感染、疥瘡、淋巴結(jié)腫大、皮膚下寄生蟲、阿米巴痢疾等熱帶疾病依然毒害著這位被流放者的生命。羅阿認(rèn)為,這首詩(shī)可能觸動(dòng)了蘇東坡敏銳的感官,讓他追憶起與海南完全不同的種種:皚皚白雪、刺骨寒風(fēng)、輕盈雪花?又或許這讓他能夠暫且遠(yuǎn)離眼下這個(gè)一切都在慢慢腐爛的島嶼!羅阿一直想弄明白為什么蘇東坡要帶著這個(gè)被時(shí)間偷走的“瞬間”。這時(shí),羅阿想到,一貧如洗的喬治·彼得耶夫和柳德米拉去看病時(shí),醫(yī)生對(duì)喬治說:“你應(yīng)該把柳德米拉帶到鄉(xiāng)下去,她太蒼白了。”喬治想到的解決辦法是再一次把屠格涅夫的《鄉(xiāng)間一月》搬上舞臺(tái)。蘇東坡和蘇過是否用了與喬治·彼得耶夫同樣的方法來應(yīng)對(duì)海南生活的慘淡?羅阿得出一個(gè)意外又合乎情理的結(jié)論:“這些能致命的酷熱歲月所留下的,其實(shí)是一首關(guān)于霜凍、冰雪和徹骨寒冷的偉大詩(shī)篇。”

蘇東坡畫像

《靈犀》的迷人之處,在于它既是一部蘇東坡的評(píng)傳,又是一部帶著強(qiáng)烈個(gè)人旅行色彩的著作,在學(xué)術(shù)寫作、中國(guó)游記及敘述口吻之間,賦予了珍貴的在場(chǎng)感和夢(mèng)幻氣質(zhì)。

這種法蘭西式的跨文本及跨文體寫作,我們?cè)诹_阿的同胞,也是他的同時(shí)代人羅蘭·巴特的《戀人絮語(yǔ)》中也能感受到。羅阿因結(jié)識(shí)藝術(shù)家趙無極而愛上中國(guó)文化,又因結(jié)識(shí)法國(guó)文學(xué)學(xué)者羅大岡而愛上蘇東坡。當(dāng)他踏上中國(guó)大地時(shí),終于從一個(gè)他者變成了我者。羅阿寫及他與羅大岡一起到達(dá)杭州時(shí)的景象:

有些日子,天氣很潮濕,太陽(yáng)霧蒙蒙的,空氣中彌漫著水汽,蜘蛛網(wǎng)上凝結(jié)著細(xì)小的水珠,云層灰暗;而有些日子又艷陽(yáng)高照。所有的水上城市都一樣,不管是威尼斯、斯德哥爾摩,還是杭州,這種艷陽(yáng)天并不會(huì)讓人覺得干燥或酷熱。這座城市離海很近,緊靠長(zhǎng)江三角洲入海口,江水穿城而過。

這段話讓我想起意大利作家卡爾維諾的《看不見的城市》。那些想象的城市中,有美好的城市、連綿的城市、視覺的城市、聽覺的城市、嗅覺的城市,有空氣中浮動(dòng)著黃塵的皮拉城,氣味令人窒息的貝爾薩貝阿地下城等。卡爾維諾的用意在于:以看不見的虛構(gòu)的城市反襯、反諷我們舉目可見的真實(shí)城市。這些看不見的城市可能與現(xiàn)實(shí)的城市有著微妙的鏡象關(guān)系,人們能從中尋覓到紐約或洛杉磯、威尼斯或羅馬、京都或大阪、北京或成都的蹤跡。

羅阿始終是個(gè)思考者,他在追問蘇軾的同時(shí),也追問著那個(gè)年代中國(guó)的現(xiàn)實(shí)的迷惘和殘酷。羅阿談到他與中國(guó)作家老舍見面的情景:

那年(1950年)春天,老舍剛剛寫完話劇《龍須溝》,故事以對(duì)北京一條街道的臭水溝的整治為背景。老舍說,為人民服務(wù)沒有小事。他一邊笑一邊說:中國(guó)至少需要半個(gè)世紀(jì)來恢復(fù)秩序,讓一切走上正軌——包括清理人民的排泄物。

羅阿說他非常喜歡老舍,他是一個(gè)不斷進(jìn)取的人。但是,他一直沒能弄清楚“文化大革命”中老舍的死因:“是飽受摧殘而死,還是因?yàn)榻^望而自決?”

警察把他妻子帶到西湖 ,布單覆蓋著一具尸體。警察掀起布單的一角,露出死者濕漉漉的雙腳。“這是他穿的鞋嗎?”“是。”然后她就被帶上了車。她說,這之后, 她才開始痛哭。

這些敘述看似不經(jīng)意,實(shí)則是《靈犀》區(qū)別于任何蘇軾研究之重要質(zhì)素所在。我們?cè)谔K軾坎坷的一生中,難道看不見后來人(如老舍)的苦難嗎?

羅阿意識(shí)到故鄉(xiāng)和童年對(duì)一個(gè)人,尤其是對(duì)蘇軾這樣情感豐沛之人的重大影響:蘇東坡和子由無論在何種情況下,都能擁有共同的回憶。兄弟倆的一生中,有無數(shù)回憶可以溫暖彼此。在他們的詩(shī)作中,孩提時(shí)代青蔥的天堂從未褪色,他們對(duì)于十二歲時(shí)游戲和歡愉的記憶還是那么鮮活。他倆不僅僅有共同的故鄉(xiāng)——被稱為蜀國(guó)的四川,那個(gè)他們度過了童年,而且永遠(yuǎn)不可能真正離開的地方。故鄉(xiāng)與他鄉(xiāng),又是一個(gè)我者與他者的關(guān)系。于蘇軾而言,他出生的故鄉(xiāng)雖然只有一個(gè),心靈的故鄉(xiāng)卻在不斷變遷。白居易說過:“我生本無鄉(xiāng),心安是歸處。”對(duì)于大半生都處于遷謫中的蘇軾來說,這樣的歸屬感既是無可奈何,也是活下去的理由。紹圣四年(1097),蘇軾被流放至遙遠(yuǎn)的海南島。但是,蘇軾卻說:“我本儋耳民,寄生西蜀州。”

呵呵,真是拿他沒有辦法了,一念之間,他就成了儋耳人,而生他養(yǎng)他的蜀州,反而只是曾經(jīng)暫時(shí)寄身的地方。這并不是說蘇軾就不愛蜀州了,他太愛了,但他知道再也回不去了,且把他鄉(xiāng)(他者)當(dāng)故鄉(xiāng)(我者)吧!這就是蘇東坡,誠(chéng)如林語(yǔ)堂所言,蘇東坡是一個(gè)“無可救藥的樂天派”。你把他貶到天涯海角又如何?貶到哪里,哪里就是他的家,他就是哪兒的人,并且毫無怨恨,不僅不恨,反而覺得自己賺了,賺到了別的地方看不到的奇景:“九死南荒吾不恨,茲游奇絕冠平生。 ”

可能是因?yàn)槁贸痰陌才牛_阿的中國(guó)之行并沒有到達(dá)成都,也沒有到達(dá)蘇軾的出生地眉山。羅阿多次提及杭州,當(dāng)然,杭州很美很中國(guó),對(duì)蘇軾也很重要。中國(guó)有兩座城市的氣質(zhì)是十分相近的,有點(diǎn)兒像孿生兄弟,就是成都和杭州:杭州的湖光山色、越人軟語(yǔ)與成都的錦江春色、衣香鬢影天生都富有詩(shī)意,西蜀與吳越允稱安逸之鄉(xiāng)。蘇軾甚至認(rèn)為僅就風(fēng)物而言,杭州還略勝一籌:“我本無家更安往,故鄉(xiāng)無此好湖山。”但如果說到詩(shī)歌,成都的詩(shī)史則更為久遠(yuǎn)和豐厚。蘇軾在金山寺前不無自豪地說:“我家江水初發(fā)源。”作為萬(wàn)里長(zhǎng)江源頭之一的岷江,也是中國(guó)詩(shī)歌的重要源頭之一。在成都,我們可以鉤沉考索的有三千多年漫長(zhǎng)時(shí)間,其間,頑強(qiáng)的詩(shī)意從未中斷過:從羽化登仙的蠶叢到啼血成詩(shī)的杜宇,從金沙太陽(yáng)神鳥到南朝石刻造像,從琴臺(tái)故徑到杜甫草堂,從西嶺千秋之雪到直下江南的萬(wàn)里船,從桐葉題詩(shī)到洪度詩(shī)箋,從郭沫若到當(dāng)代先鋒詩(shī)歌……成都這條可以清洗錦繡的詩(shī)歌河流,奔涌激蕩著岷江之水,一刻也未曾停息過。如果羅阿到了成都,一定會(huì)另有一番非凡的感悟。

羅阿深愛著蘇軾,因而也深愛著中國(guó)。而且,這種愛,是一種從肉體到靈魂的愛。羅阿常常引用司湯達(dá)在《紅與黑》中的話來表達(dá)他對(duì)中國(guó)的愛,這是心靈之愛和頭腦之愛的結(jié)合。毫不夸張地說,在精神上,中國(guó)已是羅阿的第二故鄉(xiāng)。能夠達(dá)成此種神圣之愛,蘇軾無疑起著不可替代的作用。雖然羅阿在蘇軾之外,還翻譯了很多其他中國(guó)古典詩(shī)人的作品,但對(duì)羅阿影響最巨者,還是蘇軾。羅阿的詩(shī)歌寫作,亦從中獲取了無盡的滋養(yǎng)。羅阿說自己是中國(guó)詩(shī)歌的偷盜者——羅阿曾出版名為《盜詩(shī)者——盜自中國(guó)的250首詩(shī)》的漢詩(shī)譯著——這當(dāng)然是一種坦誠(chéng)和調(diào)侃,但也吐露了羅阿受惠于中國(guó)詩(shī)歌的實(shí)情。羅阿將自己對(duì)中國(guó)古典詩(shī)歌(他者)的獨(dú)特認(rèn)知成功地轉(zhuǎn)化為自我寫作的原動(dòng)力(我者)。

羅阿的詩(shī)歌清新明快,和雅克·普雷韋爾等詩(shī)人的詩(shī)作一同入選法國(guó)中小學(xué)生詩(shī)歌學(xué)習(xí)教材。羅阿詩(shī)歌中的中國(guó)詩(shī)歌痕跡清晰可見。羅阿翻譯的蘇軾詩(shī)作,基本上延續(xù)了法國(guó)漢學(xué)界“仿譯”的傳統(tǒng)。最早的仿譯出現(xiàn)于1862年,那年的中國(guó)是清同治元年,漢學(xué)家埃爾維·圣·德尼侯爵翻譯出版了《唐詩(shī)選》。五年之后,法國(guó)詩(shī)人泰奧菲爾·戈蒂耶的女兒朱迪特·戈蒂耶出版了中國(guó)古詩(shī)集《玉笛》,成為法國(guó)“仿譯”中國(guó)古典詩(shī)歌的代表性作品。我們從羅阿的譯作中,依然能感受到“玉笛”的韻律,這是另外一種我者與他者的互置。

羅阿被稱為二十世紀(jì)法國(guó)歷史的見證者。羅阿出生于第一次世界大戰(zhàn)期間,親歷過第二次世界大戰(zhàn)和法國(guó)抵抗運(yùn)動(dòng),還加入過法國(guó)共產(chǎn)黨,反對(duì)過殖民戰(zhàn)爭(zhēng)。有學(xué)者這樣評(píng)價(jià)他:羅阿幾乎參與和見證了發(fā)生在二十世紀(jì)法國(guó)甚至西方的所有重要政治、社會(huì)事件,并用手中的筆記錄了這個(gè)動(dòng)蕩的世紀(jì)帶給人的災(zāi)難和困擾。這種經(jīng)歷讓我想起迄今仍健在的,被稱為德國(guó)魯迅的漢斯·馬格努斯·恩岑斯貝格爾。湊巧的是,2015年江蘇文藝出版社推出的,由德籍華裔詩(shī)人姚月女士翻譯的恩岑斯貝格爾詩(shī)集(1950—2010)《比空氣輕》,也是由我作序。

羅阿遇見蘇軾是幸運(yùn)的,他遇見的是一顆干凈的、沒有雜質(zhì)的中國(guó)詩(shī)心。蘇軾遇見羅阿也是幸運(yùn)的,不朽的蘇軾不僅在中國(guó),也在法蘭西找到了開花結(jié)果的土壤。羅阿在中國(guó)的湖畔寫道:

直到到達(dá)旅館前的河岸時(shí),我們?nèi)匀怀聊铝恋某聊A_(大岡)喃喃道:“啊,羅阿先生,這湖,就像一首法國(guó)詩(shī):‘哦,時(shí)間,請(qǐng)停住你的腳步……’”

這情景,讓我想起蘇軾的《永遇樂》:“明月如霜,好風(fēng)如水,清景無限。曲港跳魚,圓荷瀉露,寂寞無人見。”對(duì)這空曠孤寂的風(fēng)景,羅阿是這樣理解的:

月光閃耀 如白霜

微風(fēng)拂過 如涼水

天地?zé)o垠

魚躍銀珠閃

光滑的荷葉上

露水靜靜滴落

鳥兒啾啾低囀

在黎明將我喚醒

我堅(jiān)信,隨著東西方之間理解和交融的不斷加深,被喚醒的不僅僅是東西方詩(shī)歌界的兄弟姐妹們——法國(guó)詩(shī)人蘭波說過,天下詩(shī)人是一家——還有更多的東西方的我者或他者將被喚醒,更深的意志、美、自由和愛也必將一并被喚醒。

己亥仲夏于成都石不語(yǔ)齋

《靈犀:一位法國(guó)詩(shī)人與蘇東坡的心靈交會(huì)》,【法】克洛德·羅阿/著 寧虹/譯,四川大學(xué)出版社2019年9月版。