《倫敦書評》四十年︱在兔子面前晃胡蘿卜

從1979年10月25日《倫敦書評》第一期問世至今,已經(jīng)四十年了。《倫敦書評》是在《紐約書評》的幫助下創(chuàng)立的,起先作為別冊搭售。這兩份大刊的緣起故事在業(yè)內(nèi)早已耳熟能詳,《紐約書評》是在《紐約時報》罷工停擺時創(chuàng)立的(出版社和作者們都盼著有什么新刊物能補(bǔ)《紐約時報書評周刊》的缺),《倫敦書評》創(chuàng)刊則是瞅準(zhǔn)了《泰晤士報》集團(tuán)勞資糾紛的機(jī)會——《泰晤士報文學(xué)增刊》停刊了半年,勞資糾紛尚無解決的跡象,大教授弗蘭克·科莫德(Frank Kermode)在《觀察家》上寫了一篇文章,替“這半年里所有出新書的作者”叫苦,不過考慮到他自己就有一本新書《秘密的起源》(The Genesis of Secrecy),難保不是出于私心。《紐約書評》注意到了科莫德的抱怨,立刻仗義行動,開始籌備《倫敦書評》,兼顧英國作者和讀者的需求。

《倫敦書評》的創(chuàng)刊主編卡爾·米勒(Karl Miller)形容兩刊最初的關(guān)系像“袋鼠”,《倫敦書評》藏在《紐約書評》的袋子里。大概因?yàn)榧娜嘶h下,心高氣傲的米勒總覺得《倫敦書評》沒有得到應(yīng)有的重視和認(rèn)可,為此時常哀怨。第一期刊物銷量一萬八千份,可以說相當(dāng)不俗了,然而第二期出街時,《泰晤士報文學(xué)增刊》也回來了,《倫敦書評》的銷量立刻跌到了三千份(如果有廣告商來問,他們就心虛地說一萬五千份)。米勒碰到不如意時,老是威脅要關(guān)門大吉。

四十年后的《倫敦書評》已經(jīng)成為歐洲影響最大的書評刊物,發(fā)行量逾七萬六千份,現(xiàn)任主編瑪麗-凱·維爾梅斯(Mary-Kay Wilmers)不像米勒那樣愛自怨自艾,“世界對我們友善多了,寬容多了,現(xiàn)在的人不像以前那樣吝惜贊美。四十年前像我們這樣一份發(fā)行量又小、只有學(xué)術(shù)圈和左翼圈才有興趣看的刊物,經(jīng)常被笑話,被俯就。現(xiàn)在《倫敦書評》被形容為‘傳奇’——大概人們對它的存在已經(jīng)習(xí)慣成自然了”。

從10月起,《倫敦書評》四十周年系列活動為期一個月,包括出兩期四十周年特輯,組織多場作家對談,費(fèi)伯出版社還出版了一本《倫敦書評不完全史》(London Review of Books: An Incomplete History),其中收錄了卡爾·米勒的筆記,許多知名作者與編輯的私信,像一本剪貼簿,既重現(xiàn)了刊物歷史上的高光時刻,也沒少抖落幕后的鮮活八卦。

《倫敦書評不完全史》

∽

為了搜羅《不完全史》的素材,年輕編輯薩姆·肯辛-史密斯(Sam Kinchin-Smith)遍覽了德克薩斯大學(xué)哈利·蘭塞姆中心的《倫敦書評》檔案,埃默里大學(xué)收藏的卡爾·米勒通信,普林斯頓收藏的弗蘭克·科莫德檔案,還有遍布倫敦的各家編輯作者閣樓里的私藏文件,以及采訪尚健在的相關(guān)人物。

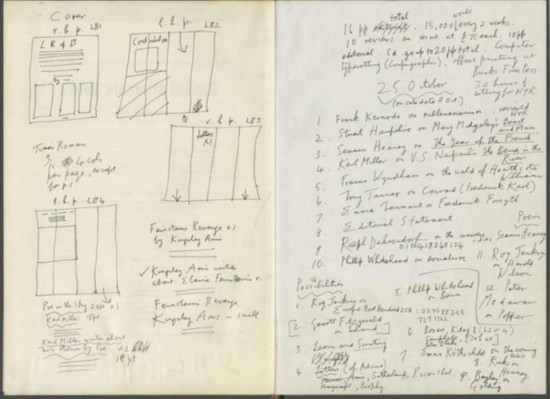

卡爾·米勒很依賴小本本,所有的工作計(jì)劃比如版式安排、約稿計(jì)劃、封面想法都會記在上面,每一期刊物付印后,他會把定稿的目錄貼在之前手寫的草稿上。從1979年創(chuàng)刊到1992年他離開,這樣的小本本記了滿滿五本。

卡爾·米勒小本本里的《倫敦書評》方案

《倫敦書評》沒多久就和《紐約書評》分手了,分手的理由有很多,不過最大的問題還是宣傳和銷售上的邏輯沖突(差不多等于左右互搏)。維爾梅斯寫道:“西爾弗斯(《紐約書評》主編)要比卡爾直接得多(大部分人都比他直接),而且卡爾腦子里反諷太多,又老惦記失敗的可能性,這讓參與合作的美國人感到不太舒服。此外,《倫敦書評》給許多西爾弗斯也想發(fā)表的作者造成了壓力,雙刊加在一起的銷量也不是那么讓人興奮。反正,在袋鼠的袋子里出了幾期之后,對負(fù)債的‘擔(dān)憂和緊張’日益加劇,《倫敦書評》被推出了袋子。這時我得到了一筆遺產(chǎn),我很憤怒,我不想要錢,不想成為那個繼承人。于是我給錢找到了用處。”1980年5月15日,卡爾·米勒在《倫敦書評》上宣布,從下一期開始,“我們將單獨(dú)出版,一月兩期”。

文人編雜志拿手,搞經(jīng)營可是另一碼事。1982年尼古拉斯·斯派斯(Nicholas Spice)成了缺雇員、缺營銷知識的《倫敦書評》的出版人,從來沒干過雜志出版的他說,這完全是一種信念之舉。從起步時主編瞎吹發(fā)行量(五千吹成一萬五),到1984年春天刊物終于站穩(wěn)了腳跟,從此逐年穩(wěn)步上升。最初的一年多里,刊物只有五六個人,擠在倫敦大學(xué)學(xué)院旁邊的一個小書店的一間房里。第二個辦公室在貝德福德廣場的一個閣樓間,冬涼夏暖,逢雨便漏,屋里堆報紙的地方長了一個能當(dāng)椅子的大蘑菇。門一點(diǎn)兒不結(jié)實(shí),有一晚被毛賊敲了個大洞,打那以后編輯們就把小額現(xiàn)金藏在書架上龐德的書后面。今天,《倫敦書評》的四十多號員工在百花里的小羅素街28號占了整整三層樓,不遠(yuǎn)處還有自家書店和蛋糕店。2018年,倫敦書評書店開到了上海的思南書局,今年又開到了上海中心的朵云書院。

《倫敦書評》早期的廣告價目卡

∽

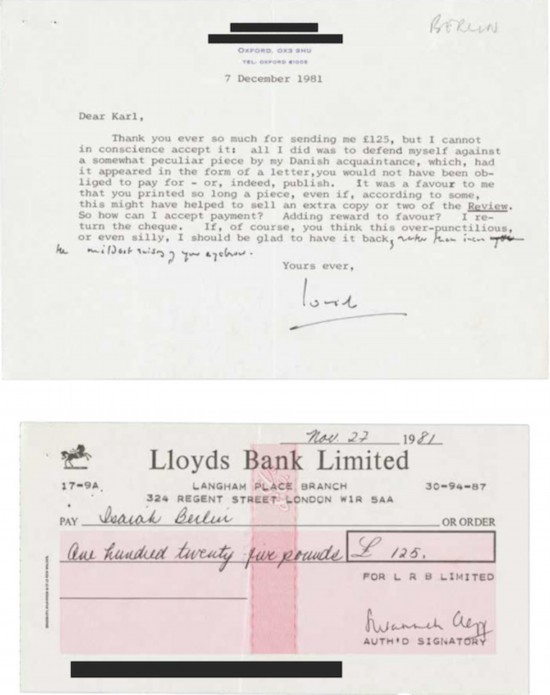

刊物要有人吵架才好看,最好是大牌吵架。1981年丹麥思想史家漢斯·阿斯萊夫(Hans Aarsleff)投來一篇評論,攻擊了以賽亞·伯林寫哲學(xué)家維科的文章。卡爾·米勒邀請伯林在同期上發(fā)表回應(yīng)文章——這是《倫敦書評》歷史上唯一一次例外。伯林欣然接受邀請,在附信中寫道:“我的反訴文好像比控訴文還要長,不過您告訴我不要擔(dān)心長度(對我這樣的人來說這真是危險的建議)。我知道對讀者而言此類學(xué)術(shù)決斗是純粹的娛樂,沒人在意真相,甚至對爭論的點(diǎn)也不明就里,只是喜歡看學(xué)者互毆而已。”之后米勒給伯林寄了一張一百二十五英鎊的稿費(fèi)支票,伯林退了回來,說“您能發(fā)我這么長的文章對我是恩惠”,表示不能又受人恩惠又得獎勵,但他還說如果米勒覺得他禮數(shù)太過顯得傻,他也愿意再收回支票。米勒沒再寄給他。

以賽亞·伯林的信和他退回的支票

夫妻反目的戲碼也不能放過。1982年,作家、評論家阿爾·阿爾瓦雷茲(Al Alvarez)出了一本回憶錄《婚后生活:離婚場景》,大量提及前妻烏蘇拉·克雷格,卡爾·米勒把書寄給烏蘇拉請她評論,不出所料烏蘇拉的書評火藥味濃烈。大部分吃瓜群眾看得津津有味,但身為書評編委之一的科莫德非常不滿,他給米勒寫信,說刊物的聲譽(yù)倚仗“不帶偏見的評論”,烏蘇拉是這世界上最不該評論此書的人,身為編委他必須發(fā)聲質(zhì)疑這一編輯選擇。米勒回信說:“我不相信‘不帶偏見的評論’(科莫德是阿爾瓦雷茲的好朋友這一事實(shí)決定了他的傾向),只相信準(zhǔn)確的評論……如果阿爾能寫一大本書貶低他的第一任妻子,那么發(fā)表這一位妻子對此書的聰明討論也并無不可。”

有一類作者被編輯們戲稱為“老改犯”,著名神經(jīng)病學(xué)專家奧利弗·薩克斯(Oliver Sacks)就是。他的文章總是發(fā)來一稿又一稿,一會兒補(bǔ)遺,一會兒刪節(jié),一會兒勘誤,總改個沒完。1984年藥學(xué)史講師邁克爾·尼夫?qū)懥怂_克斯新書《單腳站立》(A Leg to Stand On)的書評,他不太相信薩克斯講的自己在挪威山里突然間一條腿短暫失去知覺的故事。卡爾·米勒看完書評后問尼夫,“你確定就要這樣發(fā)表嗎?”尼夫表示確定。米勒問他用什么標(biāo)題好,尼夫從“單腳站立”的書名得到了啟發(fā),書評標(biāo)題叫“鈴兒響叮當(dāng)”(It’s Got Bells On,鈴鐺有提醒注意的意思,也有容易觸發(fā)警戒的意思)。薩克斯再也沒有給《倫敦書評》寫過稿。看到這里我想編輯們心里大概也舒了一口氣,后來他就去折騰《紐約書評》了。

∽

《倫敦書評》的招牌“日記”欄目始于1982年3月,第一篇日記是歷史學(xué)家A. J. P. 泰勒寫的,之后的四年里他貢獻(xiàn)了二十六篇日記,其中最讓人難忘的一篇是他在精神崩潰后住院期間幻想過的另一種人生。“日記”欄目的要求是第一人稱,寫人生經(jīng)歷。1987年朱利安·巴恩斯寫過一篇日記,抒發(fā)了一下他對文學(xué)獎及其評委的感想,結(jié)論是:“對布克獎唯一的合理態(tài)度是把它當(dāng)成上流版賓果游戲(posh bingo),好比一個在安達(dá)盧西亞趕騾子的突然中了西班牙的大胖子彩票。”當(dāng)時沒什么人反對這種看法,巴恩斯很快就忘了這事。新世紀(jì)里媒體紛紛電子化,《倫敦書評》的過刊都傳上網(wǎng)可以搜索了,突然間“上流版賓果游戲”被好事之徒挖出來大肆傳播,以至于“賓果巴恩斯”一度成了他的綽號。在巴恩斯進(jìn)入四次短名單后終于捧得布克獎時(總算沒有像班布里奇那樣“五度失意”),媒體最愛問他的問題又多了一個:“你說過布克獎是上流版賓果嗎?”之前他們最愛問的是:“你和馬丁·艾米斯還說話嗎?”

艾倫·貝內(nèi)特也是“日記”欄目的常客。《住貨車的女士》最早就是貝內(nèi)特的日記素材,后來改編成了話劇和電影,電影版里瑪姬·史密斯出演了那位在他家門口的貨車?yán)镒×耸迥甑牧骼死吓恕3恕叭沼洝睂冢s志每年的第一個月還會摘登一部分貝內(nèi)特前一年的真實(shí)日記,他經(jīng)歷的人和事,對新聞時事的評論。有了播客之后,粉絲們還能聽貝內(nèi)特朗讀自己的日記。貝內(nèi)特評價《倫敦書評》“是少數(shù)不愿向膚淺的大眾口味低頭的刊物,唯一讀者友好的是彼得·坎貝爾的水彩畫封面”;他也有小抱怨,“它喜歡足球,太遺憾了。我希望日記欄目能更閑話家常一些;我希望寫政治的能多照顧一些我這樣傻呆呆的金發(fā)男子,作者們能開點(diǎn)古怪玩笑活躍活躍氣氛就好了。”其實(shí)愛耍寶的作者并不少,比如塔里克·阿里就經(jīng)常假扮穆加貝給書評辦公室打電話,或者假裝成盛怒的某國大使給編輯部寫郵件威脅要起訴。有段時間編輯們甚至懷疑所有的讀者來信都是塔里克偽裝成各色人等寫的。

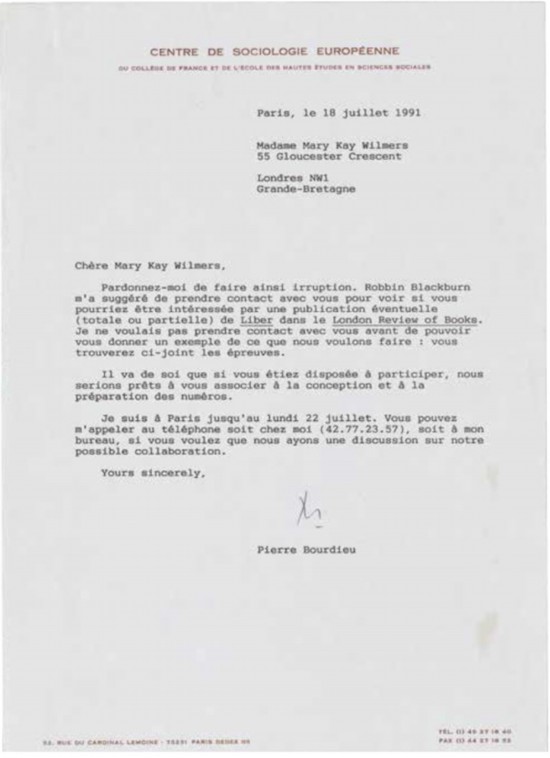

1991年皮埃爾·布爾迪厄給維爾梅斯寫信,問《倫敦書評》是否愿意與他主編的《利貝爾》(Liber)法語雜志合作,在《倫敦書評》里加入《利貝爾》的部分文章或全部。維爾梅斯回信說:“親愛的布爾迪厄,我們對您建議《倫敦書評》成為《利貝爾》的英語伙伴深感榮幸。《利貝爾》代表的理念令人欽佩,但編輯上亦是挑戰(zhàn)。恕我直言,我們無法加入因?yàn)闊o力承擔(dān)。在現(xiàn)有工作之外,我們既沒有人力也沒有經(jīng)濟(jì)來源能支撐起《利貝爾》這樣的體量;申請外部資助也無可能。如此直接地拒絕您的邀請實(shí)在不好意思,但理由很充分,您肯定能理解。”

布爾迪厄?qū)懡o維爾梅斯求合作的法語信

∽

打二十多歲起就與《倫敦書評》結(jié)下不解之緣的安德魯·奧黑根(Andrew O’Hagan)從青澀小編輯變成了大作家。他的小說《流光之下》剛剛出了中文版,非虛構(gòu)作品《秘密生活》也將在不久的將來與中文讀者見面。他寫了一段講約稿花式被拒:“沒有一個好作家會不喜歡被約稿,但不幸的是,能說‘不’也是好作家的關(guān)鍵組成部分……格雷厄姆·格林回復(fù):‘出于種種原因我已經(jīng)放棄了寫書評,得有一本伊夫林·沃的未發(fā)表的小說才能攪動我的評論欲。’……特別好的作家說不的時候像沒說一樣,讓你覺得他們好像答應(yīng)了。諾曼·梅勒回復(fù):‘我們肯定可以等到明年或后年討論一下。’……維爾梅斯約瓊·狄迪恩評論簡·米勒寫老年的書時,狄迪恩回復(fù):‘我沒法評,因?yàn)槲易约赫趯懸槐究赡茴}材相近的書。’……菲利普·拉金給卡爾·米勒回信:‘我好像放棄詩歌了,或者詩歌放棄我了,隨便你怎么想。抱歉啦。’……哲學(xué)家卡爾·波普讓他在倫敦政經(jīng)學(xué)院的助理回信解釋波普先生不寫書評,‘但他很有興趣知道貴刊會不會刊登他的書的書評’……戈?duì)枴ぞS達(dá)說:‘我很愿意寫點(diǎn)什么,可能晚一些吧,等到那菊花開放的時候。’”

有作者拒絕稿約,當(dāng)然也有編輯退稿。維爾梅斯約安妮·阿普爾鮑姆評大衛(wèi)·雷姆尼克(后來成了《紐約客》的現(xiàn)任主編)的處女作《列寧的墳?zāi)梗禾K維埃帝國最后的日子》,結(jié)果收到了一篇控訴斯大林的陳腔濫調(diào)。維爾梅斯在給阿普爾鮑姆的退稿信里說,沒有幾個讀者需要被重復(fù)提醒斯大林、古拉格的歷史有多恐怖,很多人一寫蘇聯(lián)就好像自動站上了非黑即白的道德舞臺,“我原本希望你能寫一篇色彩更豐富的書評,就是人們經(jīng)常說的‘灰色地帶’,更多分析雷姆尼克書里描寫的年代以及他采用的語言。我們沒有意識形態(tài)上的分歧,而是對刊物應(yīng)該發(fā)表什么樣的文字有不同看法。”在很長一段時間里,《倫敦書評》很少發(fā)表寫蘇聯(lián)的文章,就是因?yàn)楹芏嘧髡叩睦鋺?zhàn)腔太重。后來發(fā)表的作者里,米利亞姆·道布森、托尼·伍德、希拉·菲茨帕特里克展示了描寫俄國的人、事、生活也能像描寫別處一樣。

1991年7月11日《倫敦書評》的封面是一張印有叛逃蘇聯(lián)的劍橋間諜金·菲爾比頭像的蘇聯(lián)郵票,這讓從蘇聯(lián)逃到西方的約瑟夫·布羅茨基怒不可遏,他在《新共和》上發(fā)了長文,說沒人會同時訂閱《倫敦書評》和《泰晤士報文學(xué)增刊》,明示人人要站隊(duì),而且他知道該站哪邊。維爾梅斯給《新共和》的主編寫了一封信,“布羅茨基在貴刊上寫了‘叛國的新意義’,還說沒人既看《泰晤士報文學(xué)增刊》又看《倫敦書評》,平心而論,只是他不知道而已。他文章里大談的金·菲爾比就同時訂了這兩份刊物。而且金可是個雙面間諜呢。”我記得錢鍾書先生也同時訂閱了兩份刊物,看來布羅茨基不懂“言有易,言無難”的道理。

維爾梅斯對非黑即白的表態(tài)站隊(duì)沒有興趣,但非常在意作者的忠誠度,她說:“每次看到我們的好作者名字出現(xiàn)在《紐約書評》或《泰晤士報文學(xué)增刊》上就會不高興……作者們想要人人愛——誰不想呢?這就造成了挑戰(zhàn)。”她經(jīng)常給作者寫信要求他們不要給對手刊物寫稿,尤其要避開默多克的魔爪,被抓了現(xiàn)行的克里斯托弗·希欽斯回信說:“嗨甜心,很抱歉你不喜歡我給魯珀特(默多克)的表演……你確定你不是占有欲太強(qiáng)了嗎?你確定我值得你這樣嗎?要是有人注意到我的文章,我敢肯定他們覺得我只屬于你。真的,無論如何。”

愛德華·薩義德從1980年代初開始給《倫敦書評》寫稿,除了巴勒斯坦和后殖民之外,他還寫古典音樂、康拉德、海明威、霍布斯鮑姆。每次書評一發(fā)他寫巴勒斯坦問題的文章,就會有一群讀者取消訂閱,義憤填膺地寫信指責(zé)刊物一邊倒。熱衷猶太復(fù)國運(yùn)動的以賽亞·伯林就給卡爾·米勒寫信抱怨:“我真心想問問你,你為什么就只選狂熱之徒(zealots)來寫中東問題呢?……真是扎心啊,你的刊物其他都那么好,就除了這一點(diǎn)。”可是生活中的薩義德淵博風(fēng)趣,打扮入時,大家都喜歡跟他玩。有一晚在倫敦他問書評特約編輯杰里米·哈丁(Jeremy Harding)借了英鎊零錢打車回賓館,第二天寄回一張支票和便條:“昨晚太謝謝你救了我們!也感謝給我一大堆《倫敦書評》,我會打包郵寄回家。今天早上我想在騎士橋附近分發(fā)一些給路人,可是一個路人說:‘你一點(diǎn)兒不像流浪漢!’”薩義德的衣著翩翩可見一斑,即便在馬路上派發(fā)免費(fèi)報紙也不會被誤認(rèn)成流浪漢,何況他用的便箋還是文華東方酒店的信紙。

薩義德的便箋

∽

早年有不少讀者寫信抱怨版式設(shè)計(jì)太過緊湊——一頁四欄文字滿滿當(dāng)當(dāng),沒有任何隔斷或變化。今天的《倫敦書評》每頁都有一些廣告或詩歌或圖片能讓你的眼睛歇口氣。然而詩歌并不是填補(bǔ)頁面空白的工具,它有自己的想法和生命,好詩尤其如此。泰德·休斯在收到《回憶德黑蘭》的校樣時發(fā)表了對排版的指導(dǎo)意見:這題目就是詩的第一句,不能把作者名字放在題目后,不然會打斷詩句銜接。然而排版熟練如《倫敦書評》,也有搞砸的時候。2012年安·卡森的詩《豪放女身邊無人能放松》被安排在杰奎琳·羅斯寫瑪麗蓮·夢露的文章旁,安·卡森說:“看到‘豪放女’被放在夢露旁叫人滿意……但這詩本來應(yīng)該在版面上形成一個S型,結(jié)果被生生割成了左右兩塊,毫無曲線可言,看上去笨手笨腳又沒道理還不穩(wěn)定。太差勁了!”

2004年《倫敦書評》慶祝了二十五歲生日,“我們經(jīng)常說我們不關(guān)心周年慶,比如什么什么百年的時候一定要發(fā)點(diǎn)文章以示紀(jì)念;但我們挺喜歡給自己過生日的,因?yàn)榘盐覀兿矚g的作者放進(jìn)兩份生日特輯里就像在兔子面前晃好吃的胡蘿卜。二十五周年特輯里有科爾姆·托賓、希拉里·曼特爾、特瑞·卡塞爾、杰奎琳·羅斯、艾倫·貝內(nèi)特、朱迪斯·巴特勒和伊恩·桑塞姆……”最后這位伊恩·桑塞姆一聽說有派對,立刻給編輯部寫信,問自己是不是已經(jīng)錯過了,“如果還在計(jì)劃中,請一定告訴我,我會把平日的謹(jǐn)慎拋到九霄云外,離開我的隱士洞穴,把小孩賣去當(dāng)白奴,修剪我蓄積已久的胡子和毛發(fā)到社交場合能夠接受的長度……我現(xiàn)在不能空腹喝酒了,所以很想知道派對上有沒有小吃。”去谷歌上搜一下桑塞姆(Ian Sansom)的模樣,你就懂了。

《不完全史》里還有許多名篇誕生的背后故事,無法一一詳述。此時此刻,遙祝四十歲的《倫敦書評》生日快樂!