從愛倫·坡《阿瑟·戈登·皮姆歷險記》到凡爾納《冰上的斯芬克斯》

此時我們沖進了那道瀑布的懷抱,一條縫隙豁然裂開來迎接我們。但縫隙當中出現了一個披著裹尸布的人影,其身材遠比任何人高大。那個人影皮膚的顏色潔白如雪。

——《阿瑟·戈登·皮姆歷險記》

《阿瑟·戈登·皮姆歷險記》

原書作者 | 埃德加·愛倫·坡

https://book.douban.com/subject/30217960/

《冰上斯芬克斯》

原書作者 | 儒勒·凡爾納

https://book.douban.com/subject/34448890/

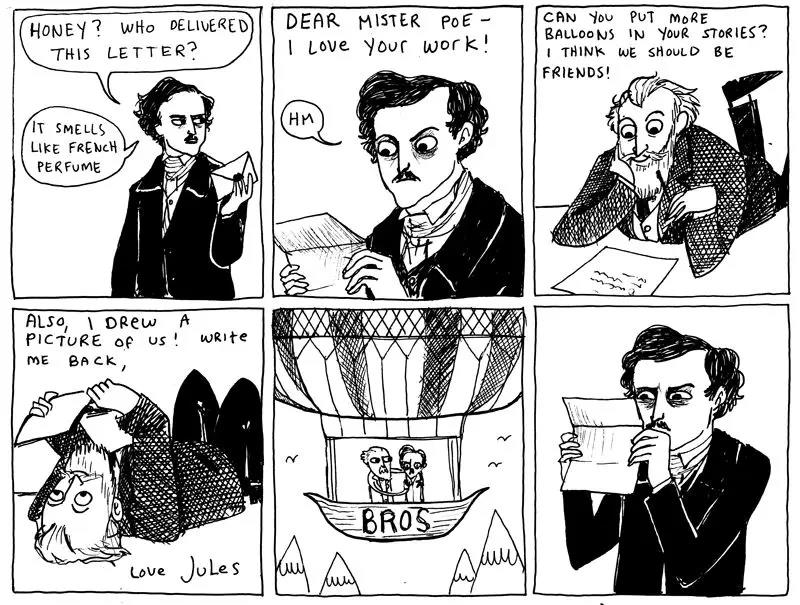

1838年,當愛倫·坡完成他人生中唯一一部長篇小說《阿瑟·戈登·皮姆歷險記》(后簡稱歷險記)的時候,絕對想不到三十余年后,大洋彼岸另一位杰出的作家會將這個有頭無尾的故事續(xù)完——盡管風格迥異,但確實是圓上了這個他自己興許都沒想過結局的故事。

儒勒·凡爾納從少年時期開始便是坡的擁躉,從坡的創(chuàng)作中獲益良多,但他卻沒有走上創(chuàng)作恐怖小說的道路,而是成為了科學冒險小說的一代宗師。凡爾納決定續(xù)寫《歷險記》,究竟是出于對極地探險題材的喜愛,還是出于對坡的崇拜,我們不得而知;但無疑,對于今天的科幻寫作者來說,《冰上斯芬克斯》(后簡稱斯芬克斯)和《歷險記》之間微妙的關系絕對算得上一堂生動的寫作課。

事實上,坡給凡爾納留下的問題實在太多了,以至于《斯芬克斯》一書只能回答其中一些能用科學解釋的部分(比如巨大的磁鐵山),而“冰川中穿裹尸布的人影”這樣的情節(jié)只能被無視了。恐怕也沒人會把《斯芬克斯》真的當作《歷險記》的續(xù)篇——無論凡爾納怎么拼命地從《歷險記》中尋找蛛絲馬跡,然后再用自己的才智將這些碎線頭縫制成新衣,它和前作的風格差距都實在太遙遠了。

固然,坡和凡爾納都是他們時代、他們領域內的天才;但如果現在去分析兩篇小說的寫作緣由、情節(jié)設計、象征和隱喻等等,沒有太大的意義。道理很簡單:沒有哪個科幻作家敢說自己不曾在這些先驅們身上吸取養(yǎng)分,但今天也確實沒有人像他們這樣寫小說了。至少以現在的標準看來,兩篇小說都有各自的毛病:《歷險記》中各部分有極為明顯的割裂感,幾乎沒有結構的概念;而《斯芬克斯》則像凡爾納的其他小說一樣,抒情和解釋太多了——這使得小說不耐重讀、久讀,甚至矯揉造作。

饒是如此,它們仍舊有可供我們于今日參考之處,譬如:盡管兩部小說題材相同,但兩個故事卻顯示出了截然不同的兩種風貌——甚至說,盡管從故事的層面來看,它們幾乎是嚴絲合縫的,但讀起來的觀感差異卻又如此之大,并非我們所理解的“續(xù)寫”。

這引出了一個關鍵的問題:坡和凡爾納描寫的冰川可能是同一座,但為什么觀感上卻有著天壤之別?

現在試想你是一個科幻作家。你想寫一部海上冒險小說,你的主人公一行人生活在十九世紀初,想用那個時代簡陋的技術與設備抵達未曾有人涉足過的南極大陸。在寫作這部小說之前,你要做的第一件準備工作是什么?查閱資料,了解航海技術和南極地理?

錯。要想使這部小說有面世的可能,你必須確保自己能從前人已寫成的作品中殺出一條血路,直至找到屬于你的那塊疆土。為此,你在寫作之前,必須先確立一個差異點——它將成為你小說的中心,所有隨后的編排和設計都將如小行星般圍繞其運行。

我敢擔保,在地理大發(fā)現的時代之后,絕不止坡和凡爾納寫過關于極地探險的故事。但如今我們仍舊在讀他們的小說,是因為它們提供了某種特異的、不可復制的閱讀體驗:不需署名,只要翻看幾頁,便知道小說出自誰的手筆。

適用于一切小說的一條鐵律:小說總是要尋求新意,拒絕陳詞濫調。在這一點上,科幻小說更甚于其他類型小說。這種新意未必是題材和故事,風格,手法,主題,皆可棄舊揚新。當然——容我再次強調,當我們提到新意的時候,還遠遠沒有到批評的層次。畢竟,在讀者或批評者對小說進行解讀和批評之前,必須確保他們有耐心把故事讀完。

為了理解這一點,我要引證達科·蘇恩文在《科幻小說面面觀》中為科幻小說所下的定義:

科幻小說是一種文學類型/語言文字建構物,其充分必要條件是間離與認知的在場與相互作用,其主要策略是一種與作者的經驗環(huán)境相對的、擬換性的、充滿想象的框架結構。

這個定義當然還不夠完備(沒有提到科學在其中扮演的角色,而這決定了《斯芬克斯》是科幻,《歷險記》則相反),仍舊有很大的外延空間。在這里,我們只說“經驗環(huán)境”這一點。海明威講冰山理論,但冰山不僅是分上下面,也是分前后面的。看的角度不同,看到的景象自然天差地別。對于作者而言,你所選取的差異點便是你的立足之地,它將決定你從哪一個角度觀察眼前的冰山,從而能最大程度地以作者的身份介入故事之中。

從本質上來說,《歷險記》與《斯芬克斯》講述的故事其實并沒有太大差別;然而,兩部作品都沒有被時間淘汰(或一個取代另一個),而是今日都得以經典化,仍舊被我們閱讀著。究其原因,便是同一個故事,同一個極地,卻在作家筆下顯現出了截然不同的兩種風貌,并打上了兩位作家各自最鮮明的印記。

這樣的論斷看上去太過空泛,我們可以以兩部小說的開頭一章作為例子,來說明這一點。在坡的《歷險記》中,小說的第一章以一場冒失的遠行開頭:阿瑟·皮姆在自己醉酒的朋友的誘惑下,兩人駕著小船在暴風之夜貿然出海,結果險些船毀人亡。這一個小小的情節(jié)對日后的故事并無太大幫助,對人物塑造的作用也只能說乏乏,然而,它同時也極富象征意義:平時熟悉的小船和大海,在夜幕籠罩之下變得瘋狂暴戾,而在這個微縮的船隊上,只有醉酒的瘋子和無能的旁觀者。至于船要行駛向何方,全看天意的安排。

而在凡爾納筆下,主人公杰奧林眼中是另一番風景:在他眼中,自己棲身的小島是由無數可知可測的數據和知識——“這組島嶼位于南緯49°54′、西經69°06′”或“土壤為火山成分,由石英組成,雜以發(fā)藍的石塊”——構成的。杰奧林身邊的伙伴則是旅館的主人,一個樂觀、自信、務實的美國移民。這些對細節(jié)不厭其煩的敘述同樣也承載著自己的任務。它意味著這個小說中的世界是可以感知、可以測量的,一切艱難險阻都能找到科學依據,進而也就能找到逾越之道。當杰奧林出海航向南極時,他面前的冰山也無非是一座山,正等待著人類的征服。

對于兩部小說來說,開頭這一章的作用都極其重要。它們都無助于對后續(xù)情節(jié)的推動,但它們又都是不可或缺的。它們是錨點,能讓讀者瞬間確認這究竟出自誰的手筆。后續(xù)的故事無論怎么推進,從某種意義上來說,都是這一章的自我重復。對于《歷險記》來說,是不斷地重復上演著混亂、意外、譫妄癥和超自然;而對于《斯芬克斯》來說,則是發(fā)現——接觸——解碼——征服的循環(huán)。

繼續(xù)向下看,便可理解這種貫徹和重復。在《歷險記》中,當阿瑟·皮姆終于決定和朋友一起正式出海時,他并沒有取得海員的身份,為此,他不得不讓朋友想辦法將他藏在船艙里。與其說這個設計是為了推進后續(xù)情節(jié)發(fā)展,倒不如說這就純粹是為了把皮姆關進海上的棺材里。于是,皮姆躲進了船上最黑暗的一個角落之中,身邊只有三天份的干糧和清水,除了睡覺之外什么也干不了,更無法得知外部的情況。

這一段情節(jié)幾乎已經和航海故事沒什么聯系了——它只是坡那部享有盛名的作品《過早埋葬》的海上版本。在黑如墓穴的船艙中,皮姆無法計時,但他猜測時間絕對不止過了三天;因為水喝完了,火腿上也長出了蛆蟲。當他想出去尋求救援時,卻發(fā)現出路已被位移的箱子堵死。在活埋與死亡的幻覺中,皮姆好容易發(fā)現一張從外面?zhèn)鱽淼募垪l,卻發(fā)現上面用血寫著:我寫此信蘸的是血……你的命全靠藏著別動 。

事實上,不幸的皮姆遭遇的不過是航海冒險小說中最俗濫的水手叛亂橋段。刪除這個情節(jié),對整個故事的主要劇情同樣沒什么太大影響,讓視角落在黑暗中的主人公身上,反而有對叛亂的描寫投機取巧之嫌。

但在坡的小說中,情節(jié)的緊湊是次要的,一切元素都必須要為氣氛服務。坡的恐怖小說繼承了英國哥特式小說的怪誕與恐怖,不僅僅以“死亡”、“恐怖”為主題,更是在繼承的基礎上創(chuàng)立了獨屬于他自己的恐怖特色——“心靈的恐怖”。就像他在《怪異故事集》序言中所說,“恐怖一直是我許多作品中的主題,但我要說明的是:那種恐怖不是日爾曼式的,而是來自心靈(soul)的”。在這里,在大海上,坡用他天才的想象力喚醒了人們對活埋的恐懼。所以讀到這里,你也無法理解阿瑟·皮姆是個怎樣的人,但你完全能切身體會到他的恐怖感——這種恐怖并非來源于未知,而是來源于經由想象力的扭曲而變得陌生的熟悉之物。

而在凡爾納的續(xù)作之中,這種扭曲被作家完全拋棄了。如果說坡的藝術是由熟悉到陌生,那么凡爾納的科學冒險小說則是恰恰相反。我們所熟知的凡爾納小說,幾乎無不是人類憑借聰明才智和冒險精神,對陌生而險惡的自然加以馴化和征服的過程:在這個過程中,片刻的恐怖只是調笑的佐料,它們并沒有藏身之處,只能被充作愚蠢的注腳。就連坡在《歷險記》中傾力描繪的那些怪談和幻象——譬如瀕臨死亡的海難者在海上看到的,像是從柯勒律治《古舟子詠》中駛出的,滿載腐尸的幽靈船——也同樣遭到了流放與驅逐。

這不是一次致敬,而更像是一次背叛。與其說《斯芬克斯》是對愛倫·坡作品的一次續(xù)寫,它更像是凡爾納對自己作品的再次改頭換面:你可以從中讀到《神秘島》或《地心游記》的影子,也能從中認出尼摩船長、工程師塞勒斯·史密斯這樣熟悉的角色。為了完成凡爾納熟悉的故事類型,它的寫作必然以徹底拋棄坡的風格為代價。這既是它的成功,也是它的失敗。愛之者視若甘飴,恨之者棄如敝屣。

現在,我們可以回答最初的那個問題——這樣兩部從技術上來說非常不符合現代寫作方法的作品,為何在今天仍舊得以成為經典?

我們關心的并非它們寫了什么,而是它們如何去寫。它們都以自己的方式或風格,為后續(xù)的創(chuàng)作者提供了某種范式:如何從空無之中確定一個中心,然后圍繞著這個中心進行謀篇布局,直到如紡紗織布般完成整部作品。這正像馬克思對藝術家所做出的那個精妙論斷所言——對于作家來說,作品往往在尚未呈現于紙面之前便已經完成。