普魯斯特的小說創(chuàng)作與第一次世界大戰(zhàn)

編者按:第一次世界大戰(zhàn)給普魯斯特小說創(chuàng)作帶來(lái)重大而深刻的影響:那次戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)以及隨之而來(lái)的出版中斷,最終讓今天的讀者看到了一部與戰(zhàn)前出版計(jì)劃中的三卷本有很大不同的長(zhǎng)達(dá)七卷的《追憶似水年華》。這部長(zhǎng)篇巨著的創(chuàng)作與那個(gè)特殊的戰(zhàn)爭(zhēng)年代緊密聯(lián)系在一起,為我們直接或間接地保留下了那個(gè)時(shí)代的歷史印記。

1914年第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)前,普魯斯特的長(zhǎng)篇巨著《追憶似水年華》只出版了第一卷《在斯萬(wàn)家那邊》(1913年11月)。此后的數(shù)卷小說,普魯斯特都是在戰(zhàn)爭(zhēng)的氛圍中修改和擴(kuò)充的。從1914年8月戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)到1918年11月停戰(zhàn)協(xié)定簽訂,歷時(shí)四年三個(gè)月的一戰(zhàn)不僅影響了普魯斯特的生活和思考,也不可避免地給他的小說創(chuàng)作打上了歷史的烙印。那次戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)以及隨之而來(lái)的出版中斷,最終讓今天的讀者看到了一部與戰(zhàn)前出版計(jì)劃中的三卷本有很大不同的長(zhǎng)達(dá)七卷的《追憶似水年華》。本篇論文嘗試較為具體地探討普魯斯特的小說創(chuàng)作與第一次世界大戰(zhàn)之間的關(guān)聯(lián),說明那場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)究竟在何種程度上影響了普魯斯特的小說創(chuàng)作。

馬賽爾·普魯斯特像

一戰(zhàn)爆發(fā)帶給普魯斯特的第一個(gè)直接影響是小說出版的中斷。戰(zhàn)爭(zhēng)開始后,普魯斯特當(dāng)時(shí)的出版商貝爾納·格拉賽及其手下的大部分工作人員都應(yīng)征入伍,出版社的運(yùn)作因而完全停頓下來(lái)。[1] 這一中斷便是四年,直到1918年底,小說的第二卷《在簪花少女的身影里》轉(zhuǎn)由伽利馬出版社出版。更重要的是,第一次世界大戰(zhàn)從此進(jìn)入了《追憶似水年華》,成為最后一卷《重獲的時(shí)光》中貫穿故事時(shí)間的歷史背景。

1914年8月3日,德國(guó)向法國(guó)宣戰(zhàn),并于同一天穿過中立的比利時(shí)進(jìn)入法國(guó)北部。戰(zhàn)爭(zhēng)剛一爆發(fā),普魯斯特便陪同應(yīng)征入伍的弟弟羅貝爾來(lái)到了巴黎火車東站[2],羅貝爾作為軍醫(yī)被派到后來(lái)成為“絞肉機(jī)”的凡爾登戰(zhàn)場(chǎng)。兩周后,普魯斯特的管家尼古拉·科丹和司機(jī)奧迪隆·阿爾巴雷也被征召入伍。[3]

此時(shí)的普魯斯特疾病纏身,9歲起就患上的哮喘病已經(jīng)逐漸發(fā)展成肺氣腫,并且影響到心臟。自1911年開始,心臟病的不時(shí)發(fā)作讓他意識(shí)到生命已經(jīng)面臨威脅。1914年10月中旬,從卡堡回巴黎的火車上,普魯斯特突然感到呼吸非常困難。[4] 回到巴黎后,醫(yī)生出具的證明確認(rèn)普魯斯特的健康狀況“完全不可能在軍隊(duì)中從事任何工作”。[5]

在《追憶似水年華》的長(zhǎng)篇敘事中,普魯斯特很少提到具體年代,但是到了小說的最后一卷《重獲的時(shí)光》中,他卻例外地提到了1914年和1916年。小說的敘述者在這兩個(gè)時(shí)間先后兩次從療養(yǎng)院返回戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的巴黎:“許多年里我已徹底放棄了寫作的計(jì)劃,呆在遠(yuǎn)離巴黎的一家療養(yǎng)院里治療,1916年初那家療養(yǎng)院無(wú)法再找到醫(yī)務(wù)人員。于是我又回到了與第一次返回時(shí)大不一樣的巴黎。……那次是在1914年的8月,我回巴黎檢查病情,然后就返回了療養(yǎng)院。1916年我重新回到巴黎后頭幾天的一個(gè)晚上,因?yàn)橄胍牭絼e人談?wù)撐ㄒ皇刮腋信d趣的話題——戰(zhàn)爭(zhēng),就在晚飯后出門看望維爾杜蘭夫人。”[6]

從以上敘述開始,在小說最后一卷《重獲的時(shí)光》三分之一多篇幅里(從29頁(yè)到161頁(yè),伽利馬出版社,巴黎,1989-1990年,下同),一戰(zhàn)的背景一直時(shí)隱時(shí)現(xiàn)地伴隨著人物的活動(dòng)。

一戰(zhàn)開始后一個(gè)多月,德軍曾一度逼近距巴黎只有40多公里的尚蒂伊,但是隨后在馬恩河戰(zhàn)役中被迫退至皮卡第的埃訥河一線。經(jīng)過多次拉鋸戰(zhàn),尤其是1914年10月至11月在法國(guó)和比利時(shí)邊境的伊瑟河戰(zhàn)役,德法雙方的軍隊(duì)開始僵持不下,戰(zhàn)線從西北部的北海海岸一直延伸到東南部的瑞士,第一次世界大戰(zhàn)的西線戰(zhàn)場(chǎng)就此進(jìn)入了長(zhǎng)達(dá)三年的陣地戰(zhàn)和消耗戰(zhàn)時(shí)期,法國(guó)人的地理概念也從此分為前方和后方。親歷了戰(zhàn)時(shí)后方生活的普魯斯特通過小說敘述者之口,為我們記述了許多當(dāng)時(shí)的歷史細(xì)節(jié):

如果我走在街上,看到一個(gè)可憐的休假軍人在燈光照亮的櫥窗前把目光片刻停留,我就會(huì)感到難過,……因?yàn)樗皇窃诹熘刑用撾S時(shí)會(huì)死亡的危險(xiǎn),并準(zhǔn)備重返戰(zhàn)壕。……我知道士兵的不幸要比窮人的更大,而且更加感人,因?yàn)檫@種不幸更加順從、更加高尚,他在準(zhǔn)備重返前線時(shí)看到后方工作的軍人們?cè)陬A(yù)訂餐桌時(shí)擠來(lái)擠去,只是達(dá)觀地、毫不厭惡地?fù)u了一下頭說:“這兒看不出是在打仗。”[7]

對(duì)于前線的士兵,普魯斯特一直心懷同情與敬意。他認(rèn)為雖然都是處于戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,但是與普通老百姓相比,上流社會(huì)的人畢竟在物質(zhì)上要優(yōu)越得多,他們“極其容易得到安慰”。在這一時(shí)期的創(chuàng)作筆記本上,他記下了不少前線士兵的通信地址,給他們“每個(gè)星期寄去煙草、糕點(diǎn)、巧克力”。[8]

在戰(zhàn)爭(zhēng)逼近巴黎期間,這座藝術(shù)之都隨時(shí)面臨著敵機(jī)轟炸的危險(xiǎn)。普魯斯特通過敘述者之口,為我們留下了這一特殊時(shí)期巴黎的一幅全景圖:

幾小時(shí)前我看到的飛機(jī)就像昆蟲那樣,在晚上的藍(lán)天中呈現(xiàn)棕色的斑點(diǎn),現(xiàn)在這些飛機(jī)已經(jīng)進(jìn)入黑夜,猶如明亮的火船,而路燈部分熄滅,使黑夜更加深沉。……我曾經(jīng)在1914年看到巴黎的美幾乎是毫無(wú)防御地等待著敵人的威脅臨近,現(xiàn)在的巴黎和當(dāng)時(shí)一樣,當(dāng)然都有明朗得令人痛苦而又神秘的月亮那種不變的古老光華,在尚未受到破壞的古建筑物上投下其無(wú)用的優(yōu)美。但是和1914年一樣的還有另外一種東西,甚至比1914年更多:各種不同的光線,斷斷續(xù)續(xù)的燈火,或者來(lái)自那些飛機(jī),或者來(lái)自埃菲爾鐵塔上的探照燈。……夜晚像1914年時(shí)一樣美,正如巴黎像那時(shí)一樣受到威脅。月光仿佛是一種柔和、持續(xù)的鎂光,讓人們最后一次攝取旺多姆廣場(chǎng)、協(xié)和廣場(chǎng)等優(yōu)美建筑群的夜景。與它們尚未遭到破壞的美形成反差,我對(duì)那些也許將摧毀它們的炮彈的擔(dān)心,更襯托出這種美的卓絕。[9]

我們注意到,以上文字側(cè)重描寫的是面臨空襲威脅的巴黎所呈現(xiàn)出的“幾乎毫無(wú)防御的”美,筆調(diào)顯得較為平靜節(jié)制,敘述者自己的情感并沒有太多的流露。如果對(duì)照普魯斯特本人曾經(jīng)表達(dá)過的強(qiáng)烈情感,我們會(huì)意識(shí)到,以上描寫經(jīng)過了一次審美的過濾,作為藝術(shù)升華的小說已經(jīng)不是對(duì)現(xiàn)實(shí)生活的簡(jiǎn)單照搬。

實(shí)際上,這段描寫源自普魯斯特本人1914年9月3日夜晚的一次漫步。那時(shí)德國(guó)軍隊(duì)正在逼近巴黎,城里的居民在8月29日晚上聽見了遠(yuǎn)處德軍的大炮聲,第二天,一架鴿式轟炸機(jī)在巴黎上空扔下了五顆炸彈。看到這座自己深愛著的城市可能即將被敵人圍困,普魯斯特難過得無(wú)法抑制自己的哭泣,后來(lái)他在給朋友阿爾比費(fèi)拉的一封信中袒露了自己當(dāng)時(shí)的心情:

馬恩河戰(zhàn)役勝利前的兩三天,當(dāng)人們認(rèn)為巴黎即將被圍困之際,我在一天夜里起床出了門。那晚的月色清醒而明亮,既安詳寧?kù)o又像是在指責(zé)什么,既帶著母性又帶著譏諷。我不知道自己竟是如此地?zé)釔壑@座遼闊的巴黎城,看著它優(yōu)美卻毫無(wú)防御能力,等待著也許任何東西也無(wú)法阻擋的敵人奔涌而來(lái),我難以抑制地嗚咽了。[10]

除了巴黎,普魯斯特在小說中還寫到了戰(zhàn)爭(zhēng)期間敘述者的家鄉(xiāng)貢布雷。熟悉普魯斯特作品的讀者都知道,《追憶似水年華》中敘述者的家鄉(xiāng)貢布雷是以普魯斯特本人的家鄉(xiāng)伊利耶小鎮(zhèn)為原型的(為紀(jì)念普魯斯特誕辰100周年,1971年伊利耶更名為伊利耶-貢布雷)。該鎮(zhèn)毗鄰以哥特式圣母大教堂而著名的夏爾特爾,地處巴黎西南方向的厄爾-盧瓦爾省,第一次世界大戰(zhàn)時(shí)位于巴黎的更后方。

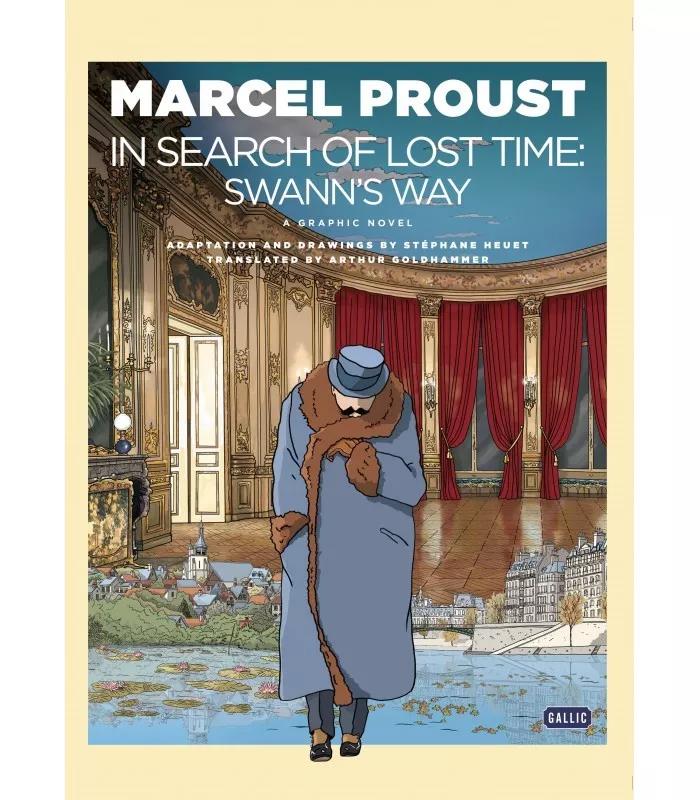

《在斯萬(wàn)家那邊》,普魯斯特著

在1913年格拉賽出版社的《在斯萬(wàn)家那邊》初版中,貢布雷的地理位置與伊利耶相仿,也是毗鄰夏爾特爾。[11] 敘述者兒時(shí)經(jīng)常跟著長(zhǎng)輩去“梅塞格利絲那邊”散步,有一天經(jīng)過斯萬(wàn)家花園時(shí),外祖父提醒敘述者的父親說,此前一天斯萬(wàn)曾說起他的妻子和女兒到附近的夏爾特爾去了(黑體為筆者所加)。

然而,在一戰(zhàn)結(jié)束后由伽利馬出版社再版(1919年)的該卷小說中,普魯斯特有意將夏爾特爾改成了蘭斯,上述文字中外祖父告訴敘述者父親的那段話被改為:“你記得嗎!昨天斯萬(wàn)說他的妻子和女兒到蘭斯去了。”(黑體為筆者所加)[12] 這樣,第一次世界大戰(zhàn)不僅進(jìn)入了《追憶似水年華》,而且直接殃及了敘述者的家鄉(xiāng)貢布雷,因?yàn)樘m斯地處巴黎東北方向的香檳地區(qū),在小說后來(lái)講述的一戰(zhàn)期間屬于法德軍隊(duì)激烈交戰(zhàn)的前線。

把貢布雷從后方改到前線,戰(zhàn)爭(zhēng)的威脅和破壞變得與敘述者更加直接相關(guān)。在《追憶似水年華》的最后一卷,敘述者提到他在一戰(zhàn)期間(1914年9月和1916年初)分別收到過吉爾蓓特的兩封信。[13] 吉爾蓓特是斯萬(wàn)的女兒,敘述者的初戀對(duì)象。兩封信均寫自她父親斯萬(wàn)的鄉(xiāng)間別墅當(dāng)松維爾(位于“梅塞格利絲那邊”),毗鄰敘述者的家鄉(xiāng)貢布雷,一戰(zhàn)爆發(fā)后先是被德軍占領(lǐng)(第一封信),后又成為法德軍隊(duì)激戰(zhàn)的前線(第二封信)。在敘述者眼中,“斯萬(wàn)家那邊”或“梅塞格利絲那邊”的鄉(xiāng)間小路是童年和少年幸福時(shí)光的象征,保存了他太多美好的記憶,他與吉爾蓓特的初次相識(shí)就發(fā)生在她父親那座鄉(xiāng)間別墅的花園旁。[14] 在第二封信中吉爾蓓特告訴敘述者:

有多少次我想到了您,想到了那些因?yàn)槟兊妹烂畹纳⒉健N覀冊(cè)?jīng)足跡所至的整個(gè)這片地區(qū),現(xiàn)在已經(jīng)變成廢墟。這里發(fā)生過大規(guī)模的戰(zhàn)斗,為的是占領(lǐng)您過去喜愛的某條道路、某個(gè)小山頭,從前我們?cè)?jīng)多少次一起去過那里?……梅塞格利絲戰(zhàn)役持續(xù)了八個(gè)多月,德軍在那兒損失了60多萬(wàn)人,他們摧毀了梅塞格利絲,但是沒能占領(lǐng)它。您過去十分喜歡的那條小道,就是我們稱之為山楂花斜坡小路的那一條(在那兒您說童年時(shí)代曾經(jīng)愛上了我,而我卻對(duì)您肯定地說是我愛上了您),我無(wú)法告訴您那條小道有多么重要,它所通向的廣闊麥田就是著名的307高地,……法國(guó)人炸掉了維沃納河上的小橋,……德國(guó)人又建了另一些橋。在一年半的時(shí)間里,他們?cè)?jīng)占領(lǐng)了半個(gè)貢布雷,法國(guó)人則占領(lǐng)了另外半個(gè)。[15]

吉爾蓓特信中提到的長(zhǎng)達(dá)八個(gè)多月的“梅塞格利絲戰(zhàn)役”,影射的就是1916年2月至11月那場(chǎng)殘酷的凡爾登戰(zhàn)役。[16] 可以想見,敘述者在看到信上提及的“當(dāng)松維爾”、“梅塞格利絲”、“貢布雷”這些家鄉(xiāng)的地名時(shí),既備感親切又觸目驚心,因?yàn)樗鼈冋郎S陷于戰(zhàn)火之中。從字里行間,我們能明顯感受到小說人物對(duì)家鄉(xiāng)的感情。我們同樣可以想見,當(dāng)普魯斯特把敘述者的故鄉(xiāng)貢布雷從后方改為前線時(shí),他想要表達(dá)的正是對(duì)處于戰(zhàn)火之中的祖國(guó)的深厚感情。

在現(xiàn)實(shí)生活中,普魯斯特從不掩飾他對(duì)法蘭西的熱愛。1918年3至7月,為了趕在美國(guó)軍隊(duì)參戰(zhàn)和同盟國(guó)崩潰之前扭轉(zhuǎn)大勢(shì)已去的戰(zhàn)局,德軍統(tǒng)帥興登堡和魯?shù)堑婪蛟谖骶€戰(zhàn)場(chǎng)發(fā)起了一連串的進(jìn)攻,5月份突破了從亞眠、埃訥河、拉昂至蘭斯的協(xié)約國(guó)防線,30個(gè)師的德國(guó)軍隊(duì)再次逼近巴黎,5月29日已經(jīng)抵達(dá)蘇瓦松。普魯斯特在《重獲的時(shí)光》中寫道:“德國(guó)人確實(shí)因?yàn)橐坏啦粩喔碌难钠琳隙粼谠亍x巴黎只有一個(gè)小時(shí)汽車的路程。”[17] 5月31日,普魯斯特在寫給朋友斯特勞斯夫人的信中說:“以前我從來(lái)沒有感到自己是如此地?zé)釔鄯▏?guó)。您那么喜愛通往特魯維爾沿線的道路,一定會(huì)懂得亞眠、蘭斯、拉昂這些我常去的地方對(duì)于我來(lái)說意味著什么。……而對(duì)人的愛應(yīng)該更甚于對(duì)物的愛,我贊美士兵為他們哭泣,更甚于為了教堂。”[18]

第一次世界大戰(zhàn)期間,普魯斯特親身經(jīng)歷了德軍貝爾塔遠(yuǎn)程大炮、齊柏林飛艇以及哥達(dá)式轟炸機(jī)對(duì)巴黎的轟炸,這些轟炸的密集時(shí)期是1914年戰(zhàn)爭(zhēng)初期、1917年夏天和1918年的上半年。《重獲的時(shí)光》記錄下了當(dāng)時(shí)的情景:“在這個(gè)時(shí)代,哥達(dá)式轟炸機(jī)經(jīng)常來(lái)進(jìn)行轟炸,所以空中一直有法國(guó)飛機(jī)警惕而響亮的嗡嗡聲。但有時(shí)會(huì)聽到警報(bào)聲,……直至消防隊(duì)員宣布警報(bào)解除為止。”[19]

1918年1月30日夜晚,德國(guó)轟炸機(jī)飛臨巴黎上空。這天晚上,普魯斯特外出乘坐的出租車在半路上拋了錨,這時(shí)一顆炸彈就落在了鄰近的雅典街上。根據(jù)事后政府的公告,那個(gè)夜晚的轟炸共造成65人死亡,187人受傷。[20] 然而,病弱的作家普魯斯特卻并不懼怕、或者說并不能真切地意識(shí)到轟炸的致命危險(xiǎn)。后來(lái)他通過小說敘述者之口解釋說:“既然你相信大炮不會(huì)在這一天打中你,怎么會(huì)去害怕它呢!再說,炸彈的扔下與死亡的可能這些念頭是分別形成的,絲毫沒有在我對(duì)德國(guó)飛行器經(jīng)過的印象中增添悲慘的意味,以至于有一天晚上,我看見它們中的一架搖搖晃晃,在動(dòng)蕩天空的一團(tuán)團(tuán)薄霧中時(shí)隱時(shí)現(xiàn),朝我們?nèi)酉乱活w炸彈,盡管我知道那是致命的,但卻只是把它想象成天上的恒星。”[21]

的確,普魯斯特沒有真切地意識(shí)到轟炸的危險(xiǎn),事實(shí)上,他在轟炸期間甚至比其他人大多數(shù)人更加無(wú)畏。在1918年4月寫給蘇佐親王夫人的一封信中,普魯斯特提到,當(dāng)他居住樓房(奧斯曼大街102號(hào))里的其他住戶都去地窖躲炸彈時(shí),他卻因?yàn)椤安缓ε罗Z炸并且還不認(rèn)識(shí)通往自己地窖的路”而獨(dú)自一人待在地面上。[22] 不僅如此,他還在巴黎遭到轟炸的夜晚經(jīng)常外出訪友。在1918年5月29日的轟炸中,普魯斯特所住樓房的院子里落進(jìn)了很多彈片,而普魯斯特這時(shí)卻在防空高射炮的一片射擊聲中面不改色地從外面步行回家,他的女管家塞萊斯特回憶說當(dāng)時(shí)在他的帽檐上都發(fā)現(xiàn)了彈片。“哎呀先生,看看落在您身上的這些彈片? 您居然沒有坐車回來(lái)!您就不害怕嗎!”普魯斯特回答:“不害怕。為什么要害怕呢!那場(chǎng)景實(shí)在是太美了。”[23]

在作家普魯斯特的眼里,危險(xiǎn)的轟炸場(chǎng)景為他提供了一次真切的觀察機(jī)會(huì)。作家的職業(yè)使命和敬業(yè)精神勝過了對(duì)死亡的害怕。作為一位具有非凡獨(dú)創(chuàng)性的天才,普魯斯特同時(shí)也是一個(gè)真正植根于現(xiàn)實(shí)生活的小說家,《追憶似水年華》中所有重要的事件、地點(diǎn)、人物,都是在某個(gè)或某些生活原型的基礎(chǔ)之上創(chuàng)造出來(lái)的。他將自己親歷的巴黎遭受轟炸之夜,寫成了《重獲的時(shí)光》中一段重要的情節(jié):燈火管制中的同性戀妓院(就是在這里敘述者無(wú)意中偷窺到了德·夏呂斯男爵的色情受虐狂場(chǎng)景)。

這段情節(jié)(原文從116頁(yè)到147頁(yè))被置于巴黎遭到空襲的一個(gè)夜晚。敘述者向我們描述了當(dāng)時(shí)的情景:“我漸漸走進(jìn)這些網(wǎng)狀的黑暗街道……自從哥達(dá)式轟炸機(jī)對(duì)巴黎扔下炸彈以來(lái),這條街上的旅館都已停業(yè),……貧困、遺棄和害怕籠罩著整個(gè)街區(qū)。因此,我感到十分驚訝的,是看到這些被人遺棄的房屋之間有一幢房子恰恰相反,屋內(nèi)的生命仿佛戰(zhàn)勝了恐懼和倒閉,……從每個(gè)窗戶關(guān)閉的百葉窗后面,透出因警察條例而變得柔和的燈光……”[24]

隨后,小說情節(jié)的進(jìn)展一直伴隨著這家同性戀妓院中各色人物對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的議論。有人受不了滿屋子的香煙味希望打開玻璃窗戶,旁邊的人告訴他必須先把百葉窗關(guān)上:“您很清楚,由于齊柏林飛艇,所以禁止開燈。”此時(shí)有人說:“齊柏林飛艇不會(huì)再來(lái)了,報(bào)紙上甚至暗示,它們都給打下來(lái)了。”旁邊的人搶白道:“不會(huì)再來(lái)了!你知道什么!等你像我一樣在前線呆上15個(gè)月,打下你的第五架德國(guó)佬飛機(jī),你才能談這個(gè)。不要相信報(bào)紙。昨天它們飛到貢比涅去了,打死一個(gè)家庭主婦和她的兩個(gè)孩子。”[25]

就在敘述者準(zhǔn)備和妓院老板于比安告別離開時(shí),空襲突如其來(lái)地發(fā)生了:

……只聽到一聲炸彈的巨響,而此前并沒有發(fā)出過警報(bào),……不久阻攔射擊就開始了,射擊聲猛烈得讓人感到德國(guó)飛機(jī)就在附近,就在我們的頭頂上。片刻之間,街道變得一片漆黑,間或只有某架飛得相當(dāng)?shù)偷臄硻C(jī)照亮了它想扔炸彈的那個(gè)地點(diǎn)。……我在那些漆黑的地方兜著圈子,無(wú)法從里面走出來(lái)。最后在一片火光中,我終于重新找到了自己的路,此時(shí)高射炮聲仍在不斷地噼啪作響。……我想到了于比安的那幢房子,也許那房子現(xiàn)在已經(jīng)化為灰燼,因?yàn)槲覐哪抢飫倓傄怀鰜?lái),一顆炸彈就落了在離我很近的地方。[26]

當(dāng)晚敘述者終于回到自己住處的情景,和前面提到的1918年1月30晚普魯斯特本人險(xiǎn)些遭遇炸彈的情景幾乎如出一轍。“當(dāng)我回到家里時(shí),(解除空襲警報(bào)的)軍號(hào)聲終于響了,……我看到弗朗索瓦絲正和管家一起從地窖里出來(lái),她以為我已經(jīng)死了。”[27]

小說情節(jié)與戰(zhàn)爭(zhēng)背景在以上章節(jié)里之所以交織得如此緊密,是因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)從一開始就進(jìn)入了普魯斯特的生活和精神世界。我們前面曾經(jīng)提到,戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后普魯斯特的弟弟羅貝爾就作為軍醫(yī)應(yīng)征入伍。不僅如此,他最好的一些朋友也都上了前線,其中包括雷納爾多·哈恩、羅貝爾·迪米埃爾、亨利·巴爾達(dá)克和貝爾特朗·德·費(fèi)訥隆。從那時(shí)起,戰(zhàn)爭(zhēng)便成為普魯斯特始終關(guān)注的對(duì)象。他與身處前線的朋友哈恩往來(lái)通信,“每天閱讀七份報(bào)紙”,甚至在一張軍用地圖上跟蹤戰(zhàn)局的發(fā)展。[28] 1915年5月,他在給寫給朋友夏爾·達(dá)爾東的信中說:“大家日夜在關(guān)注著戰(zhàn)爭(zhēng),像我這樣沒有親身參加的人在想到戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)也許會(huì)更加痛苦。”[29]

在戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入第四個(gè)年頭的1918年4月,普魯斯特在寫給蘇佐親王夫人的一封信中總結(jié)了自己對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)刻骨銘心的感受:“我就不跟您提戰(zhàn)爭(zhēng)的事了。唉,我已經(jīng)全身心被它占據(jù),根本無(wú)法擺脫。我也無(wú)法再提到這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)帶給我的希望與恐懼。我們不可能去談?wù)撃切┛坦倾懶牡摹⒁呀?jīng)無(wú)法與自己分開的情感。”[30]

在真實(shí)生活中他幾乎無(wú)法談?wù)搼?zhàn)爭(zhēng),因?yàn)橛刑嘀苯拥摹⑶心w的痛楚。于是他將戰(zhàn)爭(zhēng)寫進(jìn)了小說,在小說的世界中記錄下自己對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的觀察、思考和評(píng)論。《重獲的時(shí)光》中形形色色的人物,從夏呂斯男爵到圣盧,從布里肖、戈達(dá)爾、諾布瓦到維爾杜蘭夫人,從敘述者本人到吉爾蓓特和女傭人弗朗索瓦絲,無(wú)論是民族主義者還是和平主義者,都從各自不同的角度和立場(chǎng)談?wù)撝鴳?zhàn)爭(zhēng)。

更重要的是,作為一個(gè)以文學(xué)創(chuàng)作為天職的小說家,普魯斯特始終都在有意識(shí)地利用戰(zhàn)爭(zhēng)這一特殊背景來(lái)表現(xiàn)和豐富《重獲的時(shí)光》中各種人物在戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的遭遇、情感、政治立場(chǎng)和價(jià)值觀念。在一戰(zhàn)氛圍中寫成的這卷小說經(jīng)常影射當(dāng)時(shí)一些現(xiàn)實(shí)人物的言論,其中就有持強(qiáng)烈民族主義和好戰(zhàn)立場(chǎng)的歷史學(xué)家弗里德里克·馬松、音樂家圣·桑、作家科克多和巴雷斯等等。

小說中巴黎大學(xué)教授布里肖就是這樣一個(gè)人物:“布里肖這樣的人在戰(zhàn)前是軍國(guó)主義者,主要指責(zé)法國(guó)不夠軍國(guó)主義,現(xiàn)在則不滿足于指責(zé)德國(guó)過于軍國(guó)主義,……只要是涉及減慢反德戰(zhàn)爭(zhēng)的步伐,他們一定會(huì)改變看法,并用正當(dāng)?shù)睦碛勺l責(zé)和平主義者。”[31] 另外一名參與制定了“三年服役法”的民族主義者邦當(dāng)先生則“希望看到德國(guó)四分五裂,……也希望看到威廉(德皇威廉二世)被軍法處決身中12顆子彈,在此之前,他不愿聽到別人談?wù)摵推健?傊徊祭镄しQ作‘打到底主義者’,他可以獲得公民責(zé)任感的最佳證書。”[32]

在這些好戰(zhàn)的民族主義者和沙文主義者中,普魯斯特專門寫到了布洛克等人對(duì)待戰(zhàn)爭(zhēng)的矛盾與虛偽:“布洛克只要被認(rèn)為‘適合入伍’,就會(huì)對(duì)我們發(fā)表惡毒攻擊軍國(guó)主義的政治言論,但當(dāng)他以為自己會(huì)因?yàn)檠劬暥艘蹠r(shí),他也許會(huì)發(fā)表沙文主義十足的聲明。”[33]

與上述民族主義和沙文主義形成鮮明對(duì)比的是貴族德·夏呂斯男爵的和平主義立場(chǎng),敘述者向我們解釋了背后的原因:“德·夏呂斯先生具有罕見的道德品質(zhì),他富有同情心,慷慨大方,對(duì)人友愛、忠誠(chéng),然而,由于各種原因——其中之一是他的母親是巴伐利亞州的公爵夫人,這點(diǎn)可能會(huì)起作用——他沒有愛國(guó)主義。因此,他既屬于法國(guó)軀干,又屬于德國(guó)軀干。”[34] 更重要的原因在于,夏呂斯比大多數(shù)進(jìn)行好戰(zhàn)宣傳的人都清楚地認(rèn)識(shí)到,戰(zhàn)爭(zhēng)并不是一件美妙的事情,它意味的是鮮血與殺戮,是無(wú)數(shù)鮮活生命的毀滅。針對(duì)報(bào)紙上有人談到戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)文物和雕像造成的毀壞,夏呂斯不無(wú)反感和憤怒地對(duì)敘述者說:“但是,那么多美妙的年輕人就是無(wú)與倫比的彩色雕像,殺了他們不也是破壞文物!一座城市如果失去了漂亮的人,不等于是一座所有的雕像都被毀滅的城市!”[35] 因此在夏呂斯看來(lái),“想繼續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)爭(zhēng)的人同發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)的人同樣應(yīng)該受到譴責(zé),也許更應(yīng)該受到譴責(zé),因?yàn)樗麄兛赡軟]有預(yù)見到戰(zhàn)爭(zhēng)中的一切慘狀”[36]。事實(shí)上,一戰(zhàn)爆發(fā)之前德法兩國(guó)的輿論都在為戰(zhàn)爭(zhēng)推波助瀾,兩國(guó)的民眾都在迫不及待地渴望戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),都以為自己國(guó)家能夠迅速取得勝利。1914年8月戰(zhàn)爭(zhēng)打響時(shí),法國(guó)人和德國(guó)人都一樣群情激昂。[37] 但是誰(shuí)都沒有預(yù)見到戰(zhàn)爭(zhēng)一打就是曠日持久的、殘酷的四年,無(wú)數(shù)生靈涂炭,歐洲文明遭到無(wú)情的蹂躪。[38]

在《重獲的時(shí)光》中,普魯斯特真正欣賞和贊揚(yáng)的是那些既不懷有狂熱民族仇恨又勇敢無(wú)畏投入戰(zhàn)爭(zhēng)的英雄。愛國(guó)但并非民族主義者[39]的貴族羅貝爾·德圣盧就是這樣一個(gè)典型。圣盧從來(lái)不會(huì)咬牙切齒地表達(dá)對(duì)德國(guó)人的仇恨。沙文主義者布洛克指責(zé)圣盧提到德皇時(shí)總是稱呼“威廉皇帝”而不是直呼其名“威廉”,他認(rèn)為這是一種害怕的表現(xiàn)。然而非常了解圣盧貴族教養(yǎng)的敘述者告訴我們:“我認(rèn)為,即使在斷頭臺(tái)的鍘刀下,圣盧和德·蓋爾芒特先生也是會(huì)這樣說的。如果上流社會(huì)的兩位先生單獨(dú)生活在一個(gè)孤島上,即使不需要向任何人顯示高雅的舉止,也會(huì)從這些教養(yǎng)的痕跡中辨別出彼此的身份,……即使被德國(guó)人嚴(yán)刑拷打,圣盧也只會(huì)說‘威廉皇帝’。……與布洛克那種怯懦而又自吹的庸俗相比,這種優(yōu)雅的尋常舉止更顯得美妙,尤其是帶著與之聯(lián)系在一起的所有隱蔽的寬厚和沒有表露的英雄主義。”[40]

同樣,圣盧也從來(lái)不把勇敢掛在嘴邊。敘述者告訴我們,在圣盧的勇敢中包含著真正貴族特有的禮貌:“這種習(xí)慣一方面使他去贊揚(yáng)別人,而卻對(duì)自己做了好事閉口不談,……另一方面又使他把屬于自己的財(cái)產(chǎn)、地位乃至生命看得微不足道,并奉獻(xiàn)給別人。總之,這說明他的本性確實(shí)高貴。”[41]

圣盧反對(duì)沙文主義者和軍國(guó)主義者的那種好戰(zhàn)精神,同時(shí)由衷地贊揚(yáng)前線士兵的英雄主義。他在寫給敘述者的信中說:“如果你看到所有這些人,特別是那些老百姓、工人、小商人,看到他們沒有意識(shí)到自己身上蘊(yùn)藏的英雄主義,……在槍林彈雨中跑去搶救戰(zhàn)友、運(yùn)走受傷的長(zhǎng)官,看到他們自己被子彈擊中后在彌留之際露出微笑,因?yàn)橹魅吾t(yī)生告訴他們戰(zhàn)壕已從德國(guó)人手里奪了回來(lái),我向你保證,親愛的老弟,這會(huì)使人產(chǎn)生出對(duì)法國(guó)人的美好看法,使人能夠理解我們?cè)谡n堂上曾經(jīng)感到有點(diǎn)不同尋常的那些歷史時(shí)期。史詩(shī)是那樣美,你會(huì)和我一樣,感到詞語(yǔ)已無(wú)法表達(dá)。”[42]

與他所贊揚(yáng)的那些戰(zhàn)場(chǎng)英雄一樣,圣盧本人先是在前線負(fù)了傷,后來(lái)又在掩護(hù)他的士兵撤退時(shí)被打死。[43] 在敘述者滿懷友情追思的這個(gè)朋友身上,我們隱約可以看到普魯斯特一些朋友的影子:貝爾特朗·德·費(fèi)訥隆于戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后不久的1914年12月17日身負(fù)重傷,后來(lái)不治而亡。[44] 一個(gè)月后,加斯東·德·卡雅韋在前線死于尿毒癥。1915年5月中旬,普魯斯特另一位好友羅貝爾·迪米埃爾中彈身亡。[45]

盡管普魯斯特悲傷之時(shí)幾乎不愿意和朋友談?wù)搼?zhàn)爭(zhēng),但是他在第一次大戰(zhàn)期間的書信和小說創(chuàng)作仍然為我們直接或間接地保留下了他對(duì)那場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的看法。這位大作家對(duì)祖國(guó)法蘭西懷有深厚的感情,但是他并沒有因?yàn)榉ǖ陆粦?zhàn)就對(duì)德國(guó)、尤其是德國(guó)文化持仇視態(tài)度。他反感報(bào)紙上一些人(例如音樂家圣·桑和扎馬科伊)攻擊瓦格納和理查·斯特勞斯、對(duì)德國(guó)文化全面抹黑的做法[46],在他的心目中,藝術(shù)與現(xiàn)實(shí)生活屬于不同的范疇,藝術(shù)高于戰(zhàn)爭(zhēng)和仇恨。在1914年11月致朋友的一封信中他設(shè)問:“如果我們開戰(zhàn)的對(duì)象不是德國(guó)而是俄羅斯,那些人又會(huì)針對(duì)托爾斯泰和陀思妥耶夫斯基說些什么呢”[47] 1918年11月11日停戰(zhàn)協(xié)議簽訂后的第二天,普魯斯特在寫給朋友斯特勞斯夫人的信中說:“在所有的和平中,我最希望的是不在人的心中留下任何仇恨的那一種。”[48]

一戰(zhàn)前的1913年12月8日,普魯斯特在寫給朋友安德烈·博尼耶的信中提到了他的小說創(chuàng)作:“一切都已經(jīng)寫出來(lái),但是一切都還有待修改。”[49] 的確,普魯斯特本來(lái)在1913年就已基本上完成了他的長(zhǎng)篇小說,共計(jì)1500頁(yè)左右。1913年2月,他建議出版商貝爾納·格拉賽將小說分為三卷出版(而不是現(xiàn)在我們所看到的七卷),這三卷的標(biāo)題分別是:《在斯萬(wàn)家那邊》、《蓋爾芒特家那邊》、《重獲的時(shí)光》。

在1913年11月14日的《法蘭西出版目錄》上,格拉賽出版社已經(jīng)預(yù)告了《追憶似水年華》“三部曲”的后兩卷“將于1914年出版”。[50] 到1914年6月上旬,小說第二卷《蓋爾芒特家那邊》的校樣已經(jīng)排出(內(nèi)容與我們現(xiàn)在看到的仍然沿用該標(biāo)題的第三卷有很大不同),第三卷《重獲的時(shí)光》的初稿也已經(jīng)完成,只待修改。在這一版本里尚不存在以阿爾貝蒂娜這個(gè)人物為中心的大量章節(jié)(雖然這個(gè)人物的名字已經(jīng)在1913年的手稿中出現(xiàn)),更沒有后來(lái)成為《重獲的時(shí)光》重要背景的第一次世界大戰(zhàn)。

就在這個(gè)時(shí)候,第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)了。戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致了《追憶似水年華》出版的中斷,但同時(shí)也給普魯斯特帶來(lái)了此前完全沒有預(yù)料到的用于修改、擴(kuò)充和調(diào)整小說的時(shí)間。[51] 如前所述,首先是戰(zhàn)爭(zhēng)被及時(shí)寫進(jìn)了最后一卷《重獲的時(shí)光》,在該卷三分之一多篇幅里,第一次世界大戰(zhàn)這一重要背景一直時(shí)隱時(shí)現(xiàn)地伴隨著人物的活動(dòng)。[52] 其次,他在原計(jì)劃中第二卷《蓋爾芒特家那邊》的基礎(chǔ)上,以蓋爾芒特家族、尤其是德·夏呂斯男爵為中心人物,先后修改擴(kuò)展出了兩卷小說:《蓋爾芒特家那邊》(第三卷)以及《索多姆和戈摩爾》(第四卷)。第三,就在一戰(zhàn)爆發(fā)之前,普魯斯特剛剛經(jīng)歷了一次強(qiáng)烈的感情挫折(即他與私人司機(jī)阿爾弗雷德·阿戈斯蒂奈利的同性戀糾葛)[53],這段經(jīng)歷很快就以異性戀的形式(小說敘述者與阿爾貝蒂娜)被寫進(jìn)了小說[54],并且演變發(fā)展為《追憶似水年華》最重要的內(nèi)容之一。普魯斯特大幅度擴(kuò)充了原計(jì)劃中第二卷(《蓋爾芒特家那邊》)關(guān)于敘述者兩次巴爾貝克之行的內(nèi)容(“地名:那個(gè)地方”),將這一部分與“斯萬(wàn)夫人周圍”一起分離出來(lái),以《在簪花少女的身影里》為題構(gòu)成了原計(jì)劃中沒有的新的第二卷,又在此基礎(chǔ)上擴(kuò)展出了小說的第五卷《女囚》和第六卷《失蹤的阿爾貝蒂娜》。加上修改后的最后一卷《重獲的時(shí)光》,到1922年普魯斯特去世時(shí),《追憶似水年華》已經(jīng)從1913年的三卷擴(kuò)展為七卷,篇幅也從1500多頁(yè)增加到3000多頁(yè)。

至此我們可以看出第一次世界大戰(zhàn)帶給普魯斯特小說創(chuàng)作的重大而深刻的影響:那次戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)以及隨之而來(lái)的出版中斷,最終讓今天的讀者看到了長(zhǎng)達(dá)七卷的《追憶似水年華》[55],這部長(zhǎng)篇巨著的創(chuàng)作與那個(gè)特殊的戰(zhàn)爭(zhēng)年代緊密聯(lián)系在一起,為我們直接或間接地保留下了那個(gè)時(shí)代的歷史印記。

[1]George D. Painter,Marcel Proust,1871-1922(Paris,Ed. Tallandier,2008 ) 690.

[2]Marcel Proust,Correspondance,choix de lettres par Jér?me Picon(Paris,Ed. Flammar ion,2007)224.

[3]Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,Biographie(Paris,Ed. Gallimard,1996)240.

[4]Marcel Proust,Correspondance,choix de lettres par Jér?me Picon,221.

[5]Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,Biographie,245.

[6]arcel Proust,Le Temps retrouvé(Paris,Ed. Gallimard,1989-1990)29.

[7]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,41.

[8]Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,338.

[9]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,109-110.

[10]Lettreà Albufera,mars 1915,citée par Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,Biographie,240-241.

[11]在1913 年的格拉賽版本中,貢布雷毗鄰夏爾特爾。參見:Jean-Yves Tadié,Proust et le roman(Paris,Ed.Gallimard,2003)279。

[12]Marcel Proust,Du c?té de chez Swann(Paris,Ed. Gallimard,1987-1988)134.

[13]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,58.

[14]Marcel Proust,Du c?té de chez Swann,139-140.

[15]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,63.

[16]George D. Painter,Marcel Proust,1871-1922,692.

[17]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,79.

[18]Lettre à Mme Straus,27 mai 1918,citée par Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,Biographie,339.

[19]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,84.

[20]George D. Painter,Marcel Proust,742.

[21]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,109.

[22]Marcel Proust,Correspondance,choix de lettres par J ér?me Picon,272.

[23]Céleste Albaret,Monsieur Proust(Paris,Ed. Robert Laffont,1973)122-123.

[24]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,116-117.

[25]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,119-120.

[26]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,140.

[27]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,147.

[28]Lettresà Lucien Daudet,fin févr ier et mi-mars 1915,Correspondance,choix de lettres par Jér?me Pico n,224-225.

[29]Lettreà Charles d’Alton,mai 1915,citée par Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,Biographie,253.

[30]Lettreà Madame Dimitri Soutzo,avr il 1918,Correspondance,choix de lettres par Jér?me Picon,271-272.

[31]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,85.

[32]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,35.

[33]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,48.

[34]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,81.

[35]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,100.

[36]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,103.

[37]Marc Ferro,Histoire de France(Paris,Ed. Odile Jacob,2001)343.

[38]第一次世界大戰(zhàn)中法國(guó)有近140 萬(wàn)士兵陣亡,占全國(guó)勞動(dòng)力人口的10. 5 %,另有100 多萬(wàn)人傷殘。參見René Raymond,Le XXe siècle(Par is,Ed. Fayard,1996)19。

[39]參見Hiroya Sakamoto,La guerre et l’ allusion litt éraire dans Le Temps retrouv é,in Proust,la mémoire et la litt érature,sous la direction d’ Antoine Compagnon(Paris,Ed. Odile Jacob,2009)210。

[40]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,47.

[41]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,50.

[42]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,60.

[43]Marcel Proust,Le Temps retrouvé,153.

[44]Jean-Yves Tadié,“Chronologie,” Magazine littéraire(octobre 1987,N0 246)20.

[45]Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,249.

[46]參見Hiroya Sakamoto,La guerre et l’allusion litt éraire dans Le Temps retrouvé,204-218 。

[47]Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,245.

[48]Lettreà Mme Straus,11 novembre 1918,citée par Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,341.

[49]Lettreà André Beaunier,8 décembre 1913,citée par Jean-Yves Tadié,Marcel Proust II,198.

[50]關(guān)于1913 年格拉賽出版社預(yù)告的三卷版本內(nèi)容,參見Jean-Yves Tadié,Proust,le dossier(Paris,Ed. Belfond,1983)25-26 。另參見Jean-Yv es Tadié,Marcel Proust II,Biographie,197-198。

[51]參見Pie rre-Edmond Robert,“Des manuscrits par milliers,” Magazine litt éraire(octobre 1987,N0 246)34-36。

[52]參見Pie rre-Louis Rey et Br ian G. Rogers,Préface,Le temps retrouvé(Paris,Ed. Gallimard,1989-1990)XIV-XV。

[53]Jean-Yves Tadié,Proust,le dossier,316-323.

[54]Jean-Yves Tadié,Proust,le dossier,328.

[55]參見Gérard Genette,La question de l’ écriture,in Recherche de Proust(Pa ris,Ed. du Seuil,1980)7-12。