拉丁美洲革命的前行,加萊亞諾的早期作品和旅行

“他(加萊亞諾)的激情燃燒的青春歲月恰好碰上了拉丁美洲意識勃發(fā)的年代——20世紀(jì)60年代,他也以自己的文筆有力地參與塑造了拉丁美洲認(rèn)同,特別是《拉丁美洲被切開的血管》和《火的記憶》(三部曲)這兩部書寫拉丁美洲“被劫持的記憶”的巨著。”——張偉劼《加萊亞諾傳序言·拉丁美洲的敘事人》

本文為南京大學(xué)出版社最新出版的《加萊亞諾傳》中譯本的摘錄,系書中第六章《拉丁美洲革命的前行,加萊亞諾的早期作品和旅行(1962—1964)》,小標(biāo)題系編者所加。

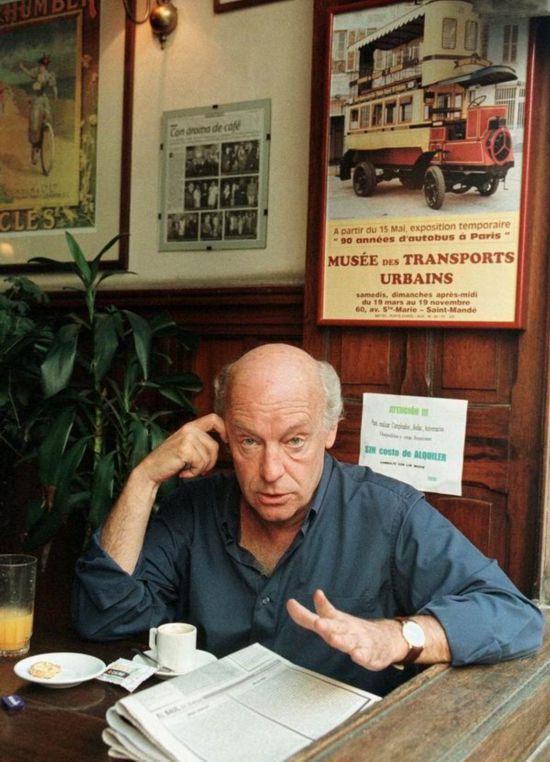

愛德華多·H.加萊亞諾

烏拉圭的《前進(jìn)》周刊

加萊亞諾在《前進(jìn)》周刊擔(dān)任主編,結(jié)束了周刊的舊時期,也開啟了一個新紀(jì)元,不僅是指其內(nèi)部意識形態(tài)的轉(zhuǎn)變,更是指它開始從一個更加嚴(yán)格的新聞角度看問題。從意識形態(tài)的角度出發(fā),拉丁美洲和第三世界問題正在整個拉美大陸傳播。如果考慮到每周《前進(jìn)》周刊的傳播速度和它對拉美其他國家的影響,再加上古巴革命作為意識形態(tài)改變的引擎以及蘇聯(lián)和中國之間發(fā)生沖突的大背景,很容易就可以想象到知識分子筆下文字的沸騰程度,但很多時候,這種文字是脫離政治形態(tài)甚至脫離黨派活動的。加萊亞諾選擇全身心投身新聞界,但希夫萊特仍在兩個前線奮戰(zhàn)不息:寫作和黨派爭斗。和加萊亞諾一起,他們大力傳播西班牙“50一代”作家的作品,希夫萊特將這些作品描述為與危地馬拉政變斗爭的利器。對于基哈諾而言,此舉意味著《前進(jìn)》周刊的一個轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)到關(guān)注先鋒性議題和順應(yīng)新時期的思潮上來。年輕的社會主義分子森迪克、希夫萊特·迪亞斯和加萊亞諾的努力沒有白費(fèi),他們通過團(tuán)結(jié)其他意識形態(tài)的政治團(tuán)體、突出左派的主導(dǎo)作用,希望讓大家了解國家的實(shí)際狀況。他們的方針是《前進(jìn)》周刊從創(chuàng)刊起就已刻下的標(biāo)記:反帝國主義、社會主義和第三方立場。這三點(diǎn)也是基哈諾最具歷史意義的思想。

對于一個像烏拉圭這樣的國家來說,《前進(jìn)》周刊里基哈諾和其他合作者所采用的觀點(diǎn)是一種很難讓人追隨也很難令人消化的批評主義。“周刊最常受到的批評是說它吹毛求疵——在那個年代,綽號‘哥特少年’還是挺恰當(dāng)?shù)摹@被認(rèn)為是某種悲觀主義在起作用,在任意場合、任何想象中。”克勞迪婭·希爾曼的定義意味著將《前進(jìn)》周刊置于了烏拉圭風(fēng)暴的中心。“當(dāng)基哈諾的周刊被指責(zé)說并沒有鑄造一個更好的現(xiàn)實(shí),也沒有實(shí)際地解決問題時,如何去定義那些判斷它的重要性的標(biāo)準(zhǔn)就顯得至關(guān)重要了。”希爾曼補(bǔ)充說。

當(dāng)卡洛斯·基哈諾將斥責(zé)政府措施的報道定為周刊的封面時,記者和編輯們并沒有料到這些采訪和報道任務(wù)的后果。愛德華多·加萊亞諾在第1173期上發(fā)表了一篇文章,報道了蒙得維的亞港入口處一艘外國船只擱淺近一周時間且拒絕被烏拉圭政府部門牽引拖走的事件。這位船長的故事正好告訴大家,烏拉圭港口協(xié)助陷入困境的船舶時會收取高額費(fèi)用。然而,這個貌似并無他意的故事卻飽含對權(quán)力階層的批評。1961年9月至11月,加萊亞諾在周刊封底發(fā)表的一系列五篇報道,講述了國有工業(yè)的現(xiàn)狀,除了包含當(dāng)前經(jīng)濟(jì)危機(jī)下的具體數(shù)據(jù),還公開批判了被白黨奪回的新政府當(dāng)下采取的各種措施。

還有一些針對類似情況的較溫和的批評聲也起到了相同的作用,提升了《前進(jìn)》周刊在20世紀(jì)70年代報道烏拉圭問題的關(guān)鍵作用。通過傳播知識、披露事實(shí)和發(fā)表觀點(diǎn),周刊在早已動蕩不安的拉丁美洲迅速受到廣泛的歡迎。拉美各國有著明確的左派政治立場的記者和有識之士在政黨的運(yùn)動和組織中壯大起來。年輕的馬里奧·巴爾加斯·略薩便是最為典型的例子,盡管他當(dāng)時已經(jīng)定居歐洲,還是堅持為古巴革命和秘魯叛亂運(yùn)動發(fā)聲。1963年6月7日,因?yàn)槟贻p詩人、游擊隊員哈維爾·赫勞德的死亡,《前進(jìn)》周刊宣布對抗秘魯政府,就此20世紀(jì)60年代的周刊開始直言不諱地表明其政治立場。利馬記者塞巴斯蒂安·薩拉薩爾·邦迪是秘魯社會進(jìn)步運(yùn)動的發(fā)起者之一,他們受到古巴革命浪潮的啟發(fā),在秘魯進(jìn)行抗議活動。而在布宜諾斯艾利斯,與周刊合作最頻繁的兩位記者則是格雷戈里奧·塞爾瑟和羅赫略·加西亞·盧波。塞爾瑟是20世紀(jì)研究美國帝國主義在拉丁美洲的影響的最負(fù)盛名的研究員之一。加西亞·盧波則一直參與阿根廷左派出版物的批評報道工作,并和里卡多·馬塞蒂、魯?shù)婪颉の譅柺病⒓臃蛄袪枴ぜ游鱽啞ゑR爾克斯以及其他切·格瓦拉親自召集的文人一起,在哈瓦那參與創(chuàng)立了拉丁美洲通訊社。

古巴革命和拉丁美洲其他的社會運(yùn)動被認(rèn)為是這些新左派記者出現(xiàn)的原因。希爾曼在他的作品中也持這樣的觀點(diǎn)。“令人驚訝的是,《前進(jìn)》周刊作為一本當(dāng)代讀物并不算非常激進(jìn),從20世紀(jì)60年代中期開始,在拉美、歐洲、亞洲和非洲軍人以及知識分子間有很多關(guān)于武裝斗爭必然性的論述在傳播,相較而言,周刊一度變得不溫不火,就連同時期的合作者都這樣懷疑過。”然而,可以確定的是,《前進(jìn)》周刊編輯部風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),其內(nèi)部的立場在支持武裝斗爭和支持以基哈諾為代表的譴責(zé)暴力、謀求社會主義制度合法化之間搖擺不定。加萊亞諾當(dāng)選主編與一場仍處于萌芽階段的內(nèi)部爭吵不無關(guān)系,盡管幾年后他離開這個職位時才是卡洛斯·基哈諾和周刊眾多記者關(guān)系最為緊張的時期。加萊亞諾出任主編時,關(guān)于意識形態(tài)的討論已經(jīng)覆蓋整個拉丁美洲,變成了動蕩不安的背景下社會變革的目的,從烏拉圭內(nèi)部政治角度來說,白黨領(lǐng)導(dǎo)的新政府從考慮團(tuán)結(jié)左翼開始就遭到了極大的批評。這便解釋了為什么加萊亞諾會脫離社會黨人埃米利奧·弗魯戈尼所持的立場,肩負(fù)起聯(lián)合左翼、重建比維安·特里亞斯總書記領(lǐng)導(dǎo)下的新革命陣營的重任。在《前進(jìn)》周刊存續(xù)期間,有個欄目名為《讀者來信》,在這個欄目里就可發(fā)現(xiàn)周刊從50年代和60年代初起所堅持的左翼進(jìn)步思想,讀者都來自烏拉圭不同形式的左翼陣營,他們在尋求統(tǒng)一與推動進(jìn)步的過程中扮演著主導(dǎo)角色。尤其是1961年至1964年加萊亞諾出任主編時,周刊里有很多來自烏拉圭無政府主義聯(lián)盟(FAU)、蒙得維的亞不同區(qū)域的社會主義中心、共產(chǎn)黨的戰(zhàn)士、傳統(tǒng)白黨和紅黨內(nèi)部的左翼進(jìn)步人士,甚至托洛茨基主義組織成員的來信。基哈諾給予那些為埃米利奧·弗魯戈尼而寄來的信件以優(yōu)待,這也間接集結(jié)了由特里亞斯領(lǐng)導(dǎo)的左翼年輕人。基哈諾特地空出第二和第三版面,讓這些年輕人有充足的空間來發(fā)表觀點(diǎn),甚至將這位社會黨老領(lǐng)導(dǎo)人寄給周刊的信件稍做編輯,以報道的形式在雜志上公開。這也代表基哈諾從歷史自由合法性的角度對弗魯戈尼進(jìn)行的評估以及加萊亞諾對其的容忍。在第1101期《前進(jìn)》周刊中,加萊亞諾又在封底發(fā)表了一篇題為《社會黨的重生?》的文章,分析了由特里亞斯領(lǐng)導(dǎo)的新社會黨所帶來的新氣象。他選擇用簡短的文字介紹社會主義代表大會的結(jié)果和立場,并報道對特里亞斯和弗魯戈尼的采訪。年輕的加萊亞諾腦中一定有一秒閃過那些周日下午,勞爾·森迪克和老弗魯戈尼在人民之家所發(fā)起的關(guān)于烏拉圭現(xiàn)實(shí)下社會主義發(fā)展道路的論戰(zhàn)。之后他會立刻想起與當(dāng)時還是社會黨領(lǐng)導(dǎo)人的老弗魯戈尼一起看電影的時光。然而,在“愛德華多·H.加萊亞諾”這個簽名之下,他已經(jīng)進(jìn)入了新陣營,將在《太陽報》度過的漫畫歲月徹底拋諸腦后。

《面對面》與《時代報》

在基哈諾的幫助下,加萊亞諾在新聞界迅速崛起,甚至開始在電視界嶄露頭角。因?yàn)樗倌陼r的朋友、社會黨人吉列爾莫·希夫萊特,他開始參與蒙得維的亞12頻道的政治脫口秀節(jié)目《面對面》,每周日晚上11點(diǎn)播出。1963年7月28日,加萊亞諾的熒屏冒險之旅正式開啟,根據(jù)希夫萊特的描述,這個節(jié)目的制作還要感謝他和加萊亞諾之前參加的另外一個電視節(jié)目。盡管已經(jīng)沒有當(dāng)時的影片記錄,也沒有現(xiàn)場照片,節(jié)目里所談?wù)摰闹饕h題和所采訪的相關(guān)人物都通過這塊左翼陣營的顯示屏傳播了出去,正好和卡洛斯·基哈諾的平面媒體相得益彰。因?yàn)椤睹鎸γ妗饭?jié)目,共產(chǎn)黨的議員羅德尼·阿里斯門迪第一次亮相電視熒幕。作為團(tuán)結(jié)世界左翼陣營的一部分,詩人馬科斯·安娜也得到了周刊的全力支持。當(dāng)時他剛從佛朗哥統(tǒng)治下的西班牙監(jiān)獄出來,于1963年9月初抵達(dá)蒙得維的亞,不僅接受了周刊的采訪,也在蒙得維的亞12頻道接受了加萊亞諾和希夫萊特的訪問。

“愛德華多在記者界獲得了良好的聲譽(yù)。他不害怕面對那些具有爭議的立場,甚至據(jù)理力爭地捍衛(wèi)這些立場,這在20世紀(jì)60年代是非常出格的表現(xiàn)。”他的表弟孔拉多·休斯·阿爾瓦雷斯回憶道。“1965年,有一次,我們邀請他參加一場基督教家庭運(yùn)動協(xié)會(MFC)組織的辯論活動,當(dāng)時我是青年分會的會長。活動持續(xù)了一整天,議題甚至涉及了烏拉圭經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀,愛德華多·加萊亞諾和當(dāng)時的白黨國民教育部部長費(fèi)爾南多·奧利烏都參與了,費(fèi)爾南多是天主教徒,也是一位非常重要的知識分子。他們雙方發(fā)生了異常激烈的爭辯。同樣,為極端立場辯護(hù)的情況還發(fā)生在1967年六七月份一個叫《觀眾之聲》的欄目上,該欄目是由記者馬里奧·卡普蘭主持的,議題有關(guān)‘六日戰(zhàn)爭’,當(dāng)時烏拉圭持支持以色列的立場,當(dāng)然,現(xiàn)如今這一立場早就被愛德華多所在的左翼陣營拋棄了。當(dāng)時,加萊亞諾在節(jié)目里用堅定的論據(jù)為巴勒斯坦人辯護(hù),因?yàn)樗恢笔且坏┫露Q心就沒人能阻止那種人。在當(dāng)時,他支持巴勒斯坦的立場和他所進(jìn)行的那些辯護(hù)都只會受到公眾的嘲笑,公眾稱他為極端分子。”孔拉多·休斯在2014年8月12日接受我采訪時說道。

加萊亞諾和希夫萊特開始每周固定在電視節(jié)目《面對面》上出現(xiàn),卡洛斯·基哈諾也開始在周刊做出新的嘗試,或許是因?yàn)榛叵肫鹱约?2年前在《民族日報》的失敗經(jīng)歷吧。《民族日報》曾經(jīng)匯聚了很大一部分持第三方立場的左翼陣營的人,并且遠(yuǎn)離了已經(jīng)擁有自己的宣傳媒體《人民報》的共產(chǎn)黨。從20世紀(jì)50年代末期開始,《前進(jìn)》周刊的《讀者來信》欄目發(fā)表了好幾篇文章,都要求周刊能以日報的形式出版發(fā)行。

在1961年10月27日周刊第1081期中,一則簡訊宣布了一個新公司的正式誕生,相關(guān)文件是由基哈諾十分信任的記者恩里克·派塞·岡薩雷斯簽署的。簡訊以《必不可少的公司》為標(biāo)題,介紹了一些管理和運(yùn)行上的細(xì)節(jié)內(nèi)容。“我們將其命名為《時代報》,以晨報形式出現(xiàn)。”簡訊當(dāng)中這樣寫道。之后,他們還宣稱需要300萬比索,會以每股500比索(共6000股)的價格賣給未來的讀者。為了運(yùn)營《時代報》,他們成立了獨(dú)立出版社股份有限公司,任命“卡洛斯·基哈諾為董事會主席,埃克托爾·阿米利瓦博士為副主席,卡洛斯·皮耶夫先生為秘書,以及會計阿列爾·阿爾瓦雷斯和建筑師恩里克·貝蘇勒夫斯、阿爾韋托·卡伊馬里斯博士和奧斯瓦爾多·得拉富恩特博士、恩里克·赫斯托先生和弗朗西斯科·維達(dá)爾·伊拉索基博士為主席團(tuán)成員”。簡訊中稱:“《時代報》還沒有執(zhí)行總編,沒有管理人員,沒有主編,沒有編輯團(tuán)隊,甚至連寫稿人都還沒有”,但是期望它“從接下來的12月開始”就可以順利出版,“只要從1962年3月開始股票能持續(xù)穩(wěn)定地賣出去”。最終在1962年6月4日,第1期《時代報》誕生,它是由左翼不同黨派的陣營統(tǒng)一意志發(fā)表的第一份報紙。“《時代報》傳達(dá)的思想與《前進(jìn)》周刊類似,但其因報紙的形式而顯得更加靈活便捷。”《時代報》體育版的負(fù)責(zé)人安赫爾·羅科說道。“《時代報》實(shí)際上可以說是后來廣泛陣線的起點(diǎn)。該報基本上由社會黨、圖帕馬羅斯民族解放運(yùn)動組織、烏拉圭無政府主義聯(lián)盟及其他一些小的左翼團(tuán)體給予資金支持。這便是廣泛陣線的萌芽。由于基哈諾一直致力于團(tuán)結(jié)左翼陣營,從政治和新聞的角度出發(fā),《時代報》可以看作這些陣營統(tǒng)一執(zhí)政的地方,而他本人也就自然而然地肩負(fù)起了領(lǐng)導(dǎo)多方的責(zé)任。基哈諾絕對是一位獨(dú)一無二的導(dǎo)師。”

伊沃內(nèi)·特里亞斯和烏尼韋辛多·羅德里格斯也都證實(shí)了當(dāng)時《時代報》尋求左翼統(tǒng)一的想法。“《時代報》是一個勇敢的項(xiàng)目,左翼團(tuán)體和個人都參與了該報的創(chuàng)建和運(yùn)營,但它不屬于任何一個政黨。”日報當(dāng)中有每周專欄,左派革命運(yùn)動(MIR)、東方革命運(yùn)動(MRO)以及像社會主義先鋒派、前進(jìn)派和新基地派這樣的組織共同形成的團(tuán)體都在專欄里發(fā)表不同見解。同樣,這些黨派和組織也使日報可以在不同的方向上輪轉(zhuǎn)議題。因此,《時代報》有五派執(zhí)行總編,分別是基哈諾,無政府主義者古滕伯格·查爾克羅,社會主義者吉列爾莫·希夫萊特、愛德華多·加萊亞諾(作為獨(dú)立人,同時還負(fù)責(zé)《前進(jìn)》周刊)、赫拉爾多·加蒂,左翼陣營里的獨(dú)立分子卡洛斯·瑪麗亞·古鐵雷斯,以及圖帕馬羅斯民族解放運(yùn)動的勞爾·森迪克,只是隨著時間的流逝及政治局勢的惡化,基哈諾也逐漸轉(zhuǎn)向他的朋友森迪克一派了。

1962年,《時代報》誕生。1967年12月12日,紅黨人豪爾赫·帕切科·阿雷科領(lǐng)導(dǎo)的政府下令將其關(guān)閉,《時代報》就此停刊。根據(jù)加萊亞諾、羅科和希夫萊特的回憶,該報發(fā)行量曾高達(dá)1.9萬份。《時代報》曾報道過左翼人士的多個標(biāo)志性事件,該報也是加萊亞諾人生中的一個重要時期,我們將在下一章具體介紹。

《國際政治》與《每月評論》

1962年至1963年,《前進(jìn)》周刊和基哈諾支持下的加萊亞諾聲名遠(yuǎn)揚(yáng),甚至越過了拉普拉塔河的邊界線。他成了烏拉圭犀利派記者中的佼佼者。“尖銳的論戰(zhàn)風(fēng)格讓愛德華多·H. 加萊亞諾成為當(dāng)時烏拉圭最為敏銳的記者之一,他的文章甚至遠(yuǎn)載于國外的報紙和雜志。”這是他的小說《未來幾日》封底上的文字。確實(shí),從《前進(jìn)》周刊主編的位置開始,加萊亞諾從20世紀(jì)60年代起就在不結(jié)盟的左翼最有標(biāo)志性的兩本雜志上發(fā)表文章。一本是南斯拉夫貝爾格萊德的半月刊《國際政治》,該刊是由和南斯拉夫總統(tǒng)約瑟普·布羅茲·鐵托親近的知識分子和政客創(chuàng)辦的,這位總統(tǒng)正是不結(jié)盟運(yùn)動的推動者之一。《國際政治》創(chuàng)辦于1950年,1991年停刊,見證了南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國從成立到1980年鐵托逝世后解體的全過程。加萊亞諾在該刊發(fā)表關(guān)于拉美政局的報道,介紹古巴革命的意義及其給拉美解放運(yùn)動帶來的影響。

另一本是《每月評論:國際政治研究月刊》。盡管副標(biāo)題起得有些隆重,但在拉美,該刊被認(rèn)為是美國《每月評論》的西語版,時至今日,該刊仍以電子刊物的形式存在,網(wǎng)址是www.monthlyreview.org,副標(biāo)題改為了“社會主義獨(dú)立報”,顯然更加貼近創(chuàng)始人當(dāng)初的想法。該出版物當(dāng)時是由馬克思主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅·斯威奇和他的同事利奧·胡貝爾曼共同創(chuàng)立的。斯威奇是紐約的一名馬克思主義者,20世紀(jì)50年代美國麥卡錫主義盛行之際,他在新罕布什爾大學(xué)發(fā)表了一場宣揚(yáng)馬克思主義的演講后遭到迫害。斯威奇和該雜志的案例成為美國最高法院干預(yù)新聞出版自由的典型案例。很明顯,無論是《每月評論:國際政治研究月刊》還是《國際政治》都是那個年代左翼分子反帝國主義的產(chǎn)物,但它們都獨(dú)立于任何一個聲稱堅持社會主義思想純潔性的派別。也就是這樣,加萊亞諾留下了他的足跡,也顯現(xiàn)出《前進(jìn)》周刊對他點(diǎn)點(diǎn)滴滴的影響——反帝國主義和第三方立場。然而,從經(jīng)濟(jì)收入方面來看,在《每月評論》的經(jīng)驗(yàn)并沒有給加萊亞諾帶來較多好處。“我給這本美國的雜志撰寫了不少文章,當(dāng)時的形勢下雜志社是強(qiáng)勢的一方,所以我一直未開口要他們支付稿酬。只有一次,大約已經(jīng)過了三年多的時間,我實(shí)在沒有收入了,便寫信給他們。他們卻只回了我一封信,隨信寄給了我少許本就屬于我的合作酬勞,他們的財務(wù)狀況確實(shí)不好。”

加萊亞諾的《未來幾日》

1962年,加萊亞諾已經(jīng)和他的第一任妻子西爾維亞·布蘭度分開了,她也是一位老社會主義活動家的女兒。他們早年間在社會主義的活動中相遇,加萊亞諾和西爾維亞有一個女兒,名叫維羅妮卡。之后,加萊亞諾又和格拉謝拉·貝羅·羅維拉·圖雷爾結(jié)婚。格拉謝拉的父親是吉多·貝羅·奧里韋,母親是瑪麗亞·梅塞德斯·羅維拉·圖雷爾。1963年11月12日,加萊亞諾的二女兒弗洛倫西婭出生。格拉謝拉和她的兩個兄弟吉多、奧雷利亞諾·何塞都繼承了他們的父親,從事法律行業(yè)。吉多·貝羅·羅維拉一直工作到2009年才退休,他是烏拉圭最著名的法醫(yī),還參與了軍政獨(dú)裁時期失蹤人口遺體的鑒別工作。而奧雷利亞諾·何塞,家人和朋友都稱他為拉羅,他是烏拉圭退休養(yǎng)老協(xié)會的董事,直至2010年3月逝世。格拉謝拉從1964年10月14日開始一直從事法律工作,當(dāng)時她的女兒弗洛倫西婭還在襁褓之中。她從律師開始自己的事業(yè),最終以民事法官的身份退休。

在大學(xué)的工作和對于《前進(jìn)》周刊的熱忱并沒有耽誤加萊亞諾的寫作,他默默地重寫了很多在之前的大火中丟失的資料。他將這段成長于這個灰暗又一成不變的國度的經(jīng)歷寫進(jìn)了他的一本小說。那是他的第一本書,也是唯一一部短篇小說,于1963年8月出版。書里展示了他的內(nèi)心如何繼續(xù)斗爭,與這個死寂的、“無法進(jìn)行冒險的”、慢慢吞噬民眾的國度進(jìn)行的斗爭。

這本小說的題目有點(diǎn)寬泛,也不明確,但這恰恰和他追求的“超然存在”以及時代精神相吻合。書中反映了一些社會階層的極度空虛,他們的面具因?yàn)榻?jīng)濟(jì)危機(jī)而被撕破。《未來幾日》這本書由蒙得維的亞阿爾法出版社出版。加萊亞諾自己在小說的最后一章坦言,整本書其實(shí)是在1962年8月到12月完成的。雖僅22歲,但他對漫畫和新聞敘事有著非常全面又有力的建構(gòu)能力。加萊亞諾決定投身到創(chuàng)作中,僅僅一年后,他再次成功地寫出了《雄獅日幽靈》。但其實(shí),他是在1967年阿爾法出版社再版《未來幾日》時,才找到了解決自己內(nèi)心追求這一問題的最終辦法,那就是試圖去尋找事物的本質(zhì),試圖超越一切。

這部小說的主角是20世紀(jì)60年代蒙得維的亞的中產(chǎn)階級年輕人,他們一直在尋覓能夠賦予生命意義的道路。小說里有很多親密場景的描寫,會讓人聯(lián)想起埃內(nèi)斯托·薩瓦托的《隧道》。小說對時代有著很大的貢獻(xiàn),正如當(dāng)時老威廉·福克納的作品一樣,又如稍晚些的文學(xué)大師胡安·卡洛斯·奧內(nèi)蒂試圖描繪世界一般。主角都是年輕人,他們有著奢侈的消費(fèi)習(xí)慣,卻開始無力償還債務(wù),也正是這群年輕人,內(nèi)心有著深深的疑問,不知自己前進(jìn)的方向到底在哪兒。親密場景在書中比比皆是,一根永不熄滅的香煙變成了一種新穎的象征,酒精的彌漫、性欲、對忠誠的懷疑、可疑的房間、死亡之謎……所有這一切都發(fā)生在這座城市的某個角落里。在主角馬里奧身上似乎不難發(fā)現(xiàn)作者自己的身影。幾年后,在1967年的再版里,加萊亞諾寫了一篇“再版序言”,他悲傷地寫道:“并不是我后悔寫這部小說,不是這樣,只是如今的我發(fā)現(xiàn)它有些幼稚和脆弱,這些缺點(diǎn)甚至掩蓋了我當(dāng)初寫它時賦予它的那些美好。不過,即便如此又怎樣呢?我還是這么喜歡它。也許這就像童年時犯下的錯,無論如何,我就是喜歡童年時犯下的錯。”記者塞薩爾·迪·坎迪亞認(rèn)為,在這部作品里能夠清楚地觀察到“一種賣弄、一種令人無法忍受的自負(fù)以及一種令人討厭的存在”,加萊亞諾也笑著承認(rèn)了這點(diǎn)。當(dāng)然,戰(zhàn)斗的精神也呈現(xiàn)其中。“1963年,在出版后的頭幾個月里,小說得到了讀者的好評,短時間內(nèi)便銷售一空。評論家們也給出了較好的反應(yīng),除了其中的一位。這位評論家誤以為我就是書里的主人公,因此非常討厭我,像我引用福克納,就因?yàn)樗褂昧说谝蝗朔Q,總會有種誤解,認(rèn)為他就是書里的白癡、吝嗇鬼或是亂倫的兄弟。”小說里人物的新面貌、新個性,與《前進(jìn)》周刊戰(zhàn)壕里努力奮斗的加萊亞諾完全不同,革命者需要擺脫自己來自英國的小資產(chǎn)階級原生家庭,以此來宣告自己從此脫離盎格魯撒克遜血統(tǒng)。“我承認(rèn)這個主角可能會令人厭惡,但這不是我的錯。無論如何,這是現(xiàn)實(shí)的錯誤。現(xiàn)實(shí)造就了這種小資產(chǎn)階級的年輕人,他們常常以他人的厭惡為驕傲,有時表現(xiàn)得會稍微不錯些,但總體來說這一代人非常自私、愚蠢、自負(fù)。”說這番話時,這位原屬于小資產(chǎn)階級的年輕人站在20世紀(jì)60年代的蒙得維的亞觀察著這世界。

1963年8月30日,加萊亞諾的同事、記者、評論家伊韋爾·孔特里斯在《前進(jìn)》周刊發(fā)表了該書的摘要和書評。“愛德華多·加萊亞諾絕對是烏拉圭歷史上最杰出的文學(xué)一代中的典型。年僅22歲,14歲開始為報刊寫文,現(xiàn)任《前進(jìn)》周刊的主編,諸如《國際政治》和《每月評論》這樣的國際政治期刊的撰稿人,電視節(jié)目的核心人物之一,加萊亞諾的事業(yè)提前迅速進(jìn)入了上升期。他因?yàn)椤段磥韼兹铡返某霭妫竭M(jìn)入了文學(xué)圈,這部短篇小說似乎宣告了他作為作家的稟賦和才能。”雖然放在21世紀(jì)似乎可以理解一位記者在書評當(dāng)中以這樣的方式贊美自己的上司,但孔特里斯敏銳的觀察力和感知力還是令人驚訝不已。他發(fā)現(xiàn)了年輕的加萊亞諾在敘事風(fēng)格上的四個特點(diǎn),在某些情況下,這些特點(diǎn)會化為更加精巧的寫作形式,在另一些情況下則一直保留至加萊亞諾的成熟期,成為加萊亞諾寫作的武器。孔特里斯認(rèn)為,這本小說最想表達(dá)的是“某種蓄意的模糊”,好讓整個故事的敘述和建構(gòu)都籠罩在一種灰暗的色調(diào)和朦朧的輪廓中。“他對周圍的對話有雙極其專注且敏感的耳朵”,孔特里斯將此定義為加萊亞諾寫作的第二個特征,毫無疑問,因?yàn)殛P(guān)注細(xì)節(jié),他賦予了小說真實(shí)性和可信度……第三,他強(qiáng)調(diào)對白功能的極致性,沒有隱喻、沒有詩句,用于構(gòu)建人物行為的文字相當(dāng)直白。最后,孔特里斯還指出,“句子里有很多成分的位置變化,作者打破文學(xué)語言的僵硬,使得表達(dá)更加靈活”。末了,他補(bǔ)充道:“這四種元素構(gòu)成了一種個人風(fēng)格,代表了加萊亞諾所吸收的他人影響和他在文學(xué)成熟初期的特征。當(dāng)然,對于一個初登文學(xué)舞臺的作家來說,這已經(jīng)是非常難得的了。”

從尋覓未知道路的角度來說,有兩部20世紀(jì)60年代的阿根廷電影也值得一提:《悲傷的年輕人》和《帕哈利托·戈麥斯》。它們的色調(diào)和加萊亞諾的小說一致。《悲傷的年輕人》由瑪麗亞·巴內(nèi)爾和阿爾韋托·阿希瓦伊主演,由20世紀(jì)60年代最優(yōu)秀的電影人之一羅多爾福·庫恩編劇和執(zhí)導(dǎo),一些評論家認(rèn)為,羅多爾福是拉丁美洲電影革新的代表人物。這部電影于1962年6月5日上映,在1963年的阿根廷電影節(jié)獲銀鷹獎,首次在銀幕上呈現(xiàn)了50年代末阿根廷年輕人的焦躁不安。盡管阿根廷的政治環(huán)境與烏拉圭有所不同,但可以說拉普拉塔河流域的兩岸都進(jìn)入了一個新的時代。布宜諾斯艾利斯開始進(jìn)入弗朗迪西執(zhí)政時期,而蒙得維的亞則面臨著巨大的體制危機(jī),百年紅黨執(zhí)政結(jié)束,之后政權(quán)紛爭,而后白黨又掌控了兩屆政府。羅多爾福·庫恩執(zhí)導(dǎo)的《悲傷的年輕人》從一定意義上來說,其實(shí)就是加萊亞諾的《未來幾日》。

《帕哈利托·戈麥斯》被很多人解讀為一部諷刺電影,講述了歌手拉蒙·帕利托·奧爾特加以及一檔60年代風(fēng)靡阿根廷的電視節(jié)目——《流行團(tuán)體俱樂部》——如何成功的故事。在那個時代,沒有榜樣作參照,人們的物質(zhì)空虛被各種音樂所填補(bǔ),不一而足,娛樂產(chǎn)業(yè)因而獲得了大豐收。加萊亞諾本人當(dāng)時也是阿根廷電視節(jié)目的評論員,1963年6月,他寫了一篇關(guān)于國家5臺成立的新聞報道:“在阿根廷也有眾多喜劇節(jié)目:佩佩·比翁迪、馬羅內(nèi)、電視劇《巴拉米西那》、節(jié)目《電視滑稽》等。笑話卻變得粗鄙萬分,電視界好像因此跌入了谷底。還有一些電視秀,比如《流行團(tuán)體俱樂部》,它唱響了當(dāng)時多首流行全國的歌曲,愚蠢的西語單詞混雜著英文歌曲的狂熱節(jié)奏,就這樣風(fēng)靡起來。”

埃克托爾·佩列格里尼在羅多爾福·庫恩導(dǎo)演的指導(dǎo)下,飾演了帕哈利托·戈麥斯一角,之后他成了愛德華多·加萊亞諾的密友。弗朗西斯科·帕科·烏隆多參與了劇本的編寫。該片于1965年8月5日上映,幾乎是在《未來幾日》出版三年之后,卻和加萊亞諾的書一起,預(yù)警了20世紀(jì)60年代拉普拉塔河流域民眾的空虛生活。

在加萊亞諾的小說作品里,就像有個可以定位時空的錨一般,某些元素使得故事更加貼近現(xiàn)實(shí),更有真實(shí)感,同時也展示了他作為記者的條理性。“10月、11月,漸漸進(jìn)入了夏天。報紙的頭條都在報道大大小小的災(zāi)難:巨大的熱核彈在空中爆炸;革命、政變,總統(tǒng)和獨(dú)裁者下臺、上臺、再次下臺;無論何時何地,鮮血都流淌不止。古巴將再次被入侵,一切都在進(jìn)行中;蒙得維的亞又有人自殺,死之前還對著自己的妻子開了三槍,還好她得救了。”

米利亞,加萊亞諾的第一位出版商

在加萊亞諾的生活里似乎并沒有巧合一說。如果真的有,那也是他自己制造的巧合,讓它們成為與自己生活緊密結(jié)合的一道有序的難題。蒙得維的亞阿爾法出版社的創(chuàng)立者、第一任主編是一位無政府主義者,名叫貝尼托·米利亞。他于1987年逝世,加萊亞諾和他有著非常深厚的感情。“他是我的第一位出版商。他的離開讓我非常傷心。我們一直相處得很好,我很感謝他當(dāng)時對我出版那本小說的無私幫助,現(xiàn)在看來,那其實(shí)不是一份特別出色的稿子。”加萊亞諾在得知米利亞去世時這么說道。米利亞1916年出生于阿利坎特,從青春期開始,他就全身心投入自由主義思想。1936年西班牙內(nèi)戰(zhàn)剛剛打響,他就參了軍,在著名的杜魯提編隊里,負(fù)責(zé)發(fā)布前線的消息。內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后,他流亡到法國,被逮捕至集中營。之后,他逃離集中營,于1942年重新出現(xiàn)在馬賽。隨著納粹的倒臺,他在法國試圖參與重建伊比利亞青年自由主義聯(lián)盟(FIJL),但在米利亞看來,自由主義團(tuán)體(1946年)通過的決議憑借無政府主義的行動通向了另一種獨(dú)裁。于是1951年,他來到蒙得維的亞,在市中心自由廣場的街角擺起了書攤。那里正好是加萊亞諾年輕時參與政治和意識形態(tài)辯論的中心。在附近的那些咖啡館里,人們此起彼伏地討論著大不列顛帝國的衰落,討論著希特勒,之后還討論著戰(zhàn)后分極的新世界,這便是加萊亞諾《未來幾日》里的年輕一代所面臨的世界。

很自然地,他與同樣因?yàn)榉鹄矢缍魍鰹趵绲奈靼嘌廊巳ψ邮煜ち似饋恚?dāng)然也就不可能不認(rèn)識卡洛斯·基哈諾,不可能不知道他的《前進(jìn)》周刊了。可以說加萊亞諾是喝著拉普拉塔河的水長大的,但如果沒有吸收這些有識之士的智慧,他就無法最終成熟起來。從1976年起,加萊亞諾流亡巴塞羅那,在此期間,他不僅和佛朗哥政權(quán)統(tǒng)治下無政府主義的幸存者(米利亞就是其中之一)保持著聯(lián)系,甚至還頻繁拜訪這位出版商。

米利亞在蒙得維的亞成立了阿爾法出版社,在加拉加斯成立了蒙特·阿維拉出版社。阿爾法出版社出版的圖書多達(dá)四百余種,甚至傳播至布宜諾斯艾利斯。憑借這些成就,米利亞成為一位聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的出版商,曾作為評審多次參與國際獎項(xiàng)的評定工作。進(jìn)行了幾十年的出版工作后,他回到西班牙,于1978年在巴塞羅那定居,并和幾家反對佛朗哥政權(quán)的出版社合作。他是一名堅定的無政府主義者和無神論者。1987年8月,在他逝世之后,他的家人決定將他火化,并按照他的意愿將其骨灰撒在了加泰羅尼亞沿岸的地中海里。米利亞的這種生活方式也在加萊亞諾心里播下了種子,教會他如何有尊嚴(yán)、有條理地生活,影響直至今日。

《中國1964》 / “我一直想要走得更遠(yuǎn)、更深入。”

1963年10月至11月,加萊亞諾游歷了中國的幾座城市,他走上街頭,與毛澤東領(lǐng)導(dǎo)下的中國普通老百姓、基層干部和政府官員進(jìn)行了交談。他還去蘇聯(lián)待了一個月,當(dāng)時蘇聯(lián)正由斯大林的繼任者尼基塔·赫魯曉夫領(lǐng)導(dǎo),處于過渡時期。這段經(jīng)歷促成了他的第一部紀(jì)實(shí)作品《中國1964》的誕生。這部作品由傳奇的豪爾赫·阿爾瓦雷斯在阿根廷出版,責(zé)編是加萊亞諾和《前進(jìn)》周刊的好友羅赫略·加西亞·盧波。同時,這部作品也在美國出版,由每周評論出版社負(fù)責(zé)相關(guān)事宜。

其實(shí),中國和蘇聯(lián)的革命問題幾乎會出現(xiàn)在每一期《前進(jìn)》周刊上:負(fù)責(zé)歐洲部分的記者K.S.卡羅爾對其非常關(guān)注,另外也會有別的一些文章,關(guān)注中國和蘇聯(lián)為推進(jìn)社會主義在全世界的發(fā)展并吸引更多的年輕人而采取的措施。其實(shí),無論哪里的革命,都是拉美關(guān)注的焦點(diǎn)。

《中國1964》是加萊亞諾出版的第一部紀(jì)實(shí)作品,和小說《未來幾日》不同,從作品的一開頭就能察覺出它的紀(jì)實(shí)語言風(fēng)格。像其他任何一本書一樣,為了從多角度介紹這次旅行,它摻雜著多種體裁,隨著章節(jié)的推進(jìn),人物形象變得更加豐滿,論點(diǎn)也逐層深入。和他在《前進(jìn)》周刊的報道一樣,加萊亞諾用了第一人稱,以此來加強(qiáng)自己的存在感,就像他一直陪著讀者游歷中國一樣。

在書的結(jié)尾,加萊亞諾還加上了篇尾聲,真實(shí)的記者加萊亞諾躍然紙上,勇敢而又泰然自若的世界講述者,帶著掩飾不住的光環(huán),深知自己又完成了一部好作品。“是誰寫下的這些文字?不是影子,也許有必要說清楚,是一位‘中國問題專家’,可能不是簡簡單單的‘專家’,完全不是。只是一名記者,一名睜開眼睛、豎起耳朵的記者。”

在書的第一段,加萊亞諾提出了一些開放性問題,就像阿根廷作家羅伯特·阿爾特所堅持的“閉緊雙唇”那樣,直到最后的章節(jié)才放松開來有了答案:“毛澤東提倡的是什么?有什么樣深刻的理由能推動中國——窮苦人民奮起反抗的象征之國——與蘇聯(lián)對立?”帶著這些問題,加萊亞諾來到毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的新中國,采訪了有著同樣疑問并亟待尋求答案的普通民眾和政府官員。這是一個尚未有人涉足的領(lǐng)域。加萊亞諾所找到的一些資料先后在《前進(jìn)》周刊、《國際政治》和《每月評論》中發(fā)表。對于烏拉圭和阿根廷的讀者來說,從1960年起每周的連續(xù)報道是非常必要的背景知識,用以理解加萊亞諾書中所寫的場景,包括中國這個亞洲巨人是如何對抗蘇聯(lián)的。

“沒有人能夠否認(rèn),這一事件的發(fā)生意味著爭議仍然存在并且還在發(fā)展;共產(chǎn)主義世界已經(jīng)不是完全站在統(tǒng)一戰(zhàn)線了。”他還補(bǔ)充道:“人們微笑著傳播的古老神話、宣揚(yáng)的社會主義國家間僵硬的和諧其實(shí)早已被事實(shí)粉碎。”加萊亞諾在《前進(jìn)》周刊的研究文章中分析并指出了對周刊嚴(yán)肅性的期望,擁護(hù)了希爾曼的觀點(diǎn):“要保證每個版面的最高嚴(yán)肅性,讓周刊成為真正的文字沖擊,有必要的話可以將字體改到最小。”《前進(jìn)》周刊秉持著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,發(fā)表了關(guān)于蘇聯(lián)和中國的完整材料,正是這些材料揭示了兩國是如何維護(hù)意識形態(tài)的純粹性以及在世界形勢下各自所持的立場的。

事件和事件的主人公以及男男女女的觀點(diǎn)是加萊亞諾作品的重心,他試圖通過這些論點(diǎn)理解而不是解釋新現(xiàn)象。可能因?yàn)楫?dāng)時已經(jīng)有近十年的記者從業(yè)經(jīng)歷,在《前進(jìn)》周刊也工作了近四年,他更加擔(dān)憂的是烏拉圭和拉丁美洲的現(xiàn)實(shí)情況。那是他第一次踏足遙遠(yuǎn)的歐洲和亞洲土地,他看到了一種新的政治模式,世界上一半的人依靠它,而另一半人懷疑它,加萊亞諾則認(rèn)為它是一種驚喜,值得尊重。對于他和那些協(xié)助基哈諾在《前進(jìn)》周刊工作的人來說,這種第三方立場的力量以及打破世界兩極化來看世界的新方法正在興盛起來,被稱為“歷史修正主義”。因此,在加萊亞諾看來,中國就是1958年年末1959年年初的古巴,而對于《前進(jìn)》周刊的編輯部,中國則是一種全新的體驗(yàn),超越了過往,因其文化因素,至少也算是為一種新型社會契約組織奠定了基礎(chǔ)。這也是為什么通過加萊亞諾的書能夠知道中國革命到底是什么,它其實(shí)已經(jīng)內(nèi)嵌在了世界革命的過程中,這場革命由蘇聯(lián)開始,由古巴結(jié)束。

“我一直想要走得更遠(yuǎn)、更深入。”加萊亞諾在書中說道。用第一人稱敘述使得論據(jù)更有說服力,直接地向讀者展示他所親歷的這片土地。“傾聽不僅僅是聽演講或者流言,也不僅僅是聽宣誓或是賓館前臺或餐廳的對話。我最感興趣的莫過于試圖弄清重要的真相:中國人民真的是這場分裂的發(fā)動者嗎?還是政府才是幕后推手?當(dāng)然,我自己是不會下結(jié)論的,沒有人可以歸因,下定論總是很難的……外國人只能有簡單的印象。”加萊亞諾繼承了基哈諾雜文的獨(dú)特之處。正如孔特里斯之后在對《未來幾日》的評論里說的那樣,這部紀(jì)實(shí)作品也體現(xiàn)了加萊亞諾的敘事風(fēng)格,雖然是從新聞和記錄能力方面展示出來的。

中蘇可能不僅是意識形態(tài)特征的不同,比如根據(jù)毛澤東和城市無產(chǎn)階級——蘇聯(lián)的看法,革命是否由農(nóng)民發(fā)動是有爭議的,而且蘇聯(lián)和中國在地緣政治和地域歷史上確實(shí)有很大的區(qū)別。俄羅斯在亞洲地區(qū)的擴(kuò)張起源于19世紀(jì)中葉的沙皇時代,1858年至1881年,沙皇在中國簽訂了四個條約,要求管轄近50萬平方公里的中國領(lǐng)土。1949年中華人民共和國成立之后,廢除了這些與沙皇簽訂的條約,以彰顯兩國的社會主義革命友誼。然而,蘇聯(lián)并沒有將原屬于滿洲里和新疆地區(qū)的部分土地歸還給中國。

這種單方面的領(lǐng)土霸占態(tài)度讓整個人類在20世紀(jì)都惶惶不安,甚至一度引發(fā)核戰(zhàn)爭威脅。根據(jù)西方的一些消息,莫斯科曾經(jīng)攻擊北京,這個問題也使得美國非常不安。1970年,尼克松總統(tǒng)不得不進(jìn)行干預(yù),警告蘇聯(lián)政府其冒險行動可能帶來的威脅。然而,在60年代,蘇中兩個大國之間一直軍事沖突不斷,突襲、邊防沖突時有發(fā)生,甚至發(fā)生了蘇聯(lián)駐北京大使館的劫持事件,以及中國在莫斯科紅場的示威活動等。即便在1976年毛澤東逝世后,這種沖突和對抗仍在持續(xù),直到80年代中期因?yàn)榻裹c(diǎn)轉(zhuǎn)移至其他國際爭端,兩國的對立狀態(tài)才逐漸結(jié)束。

1963年,加萊亞諾訪問了中國、蘇聯(lián)和捷克斯洛伐克,他個人認(rèn)為,從新聞價值的角度來說,中國所發(fā)生的事情是最值得被報道的新鮮要聞。蘇聯(lián)所發(fā)生的一切只是讓他得以更好地將蘇聯(lián)與中國的情況進(jìn)行比較。正是在這個亞洲大國,加萊亞諾收集到了關(guān)于毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的革命的兩個重要階段的資料。

對于讀者來說,加萊亞諾所持的拉丁美洲視角與其他西方觀點(diǎn)的本質(zhì)區(qū)別在于,他展示了新聞體裁的必要性和不可或缺性,這也是他從《前進(jìn)》周刊的封底開始慣用的有效手法:紀(jì)實(shí)性描述。讓數(shù)百萬西語讀者的眼睛跟隨著加萊亞諾的旅行,自己去探尋15年間社會主義中國的土地上發(fā)生了什么、在經(jīng)歷著怎樣的新的內(nèi)部革命,沒有比這更好、更真實(shí)的方式了。加萊亞諾在城市和鄉(xiāng)村停留,用第一人稱寫下旅行日記,為大家講述親歷的故事。“導(dǎo)游給我指了一個工人讓我采訪,我卻選擇了另一位,因?yàn)槲抑滥嵌际鞘孪劝才藕茫纳眢w和靈魂都已經(jīng)完完全全交付給了黨:實(shí)際上他就是政府意志的傳送帶。”這句話體現(xiàn)了加萊亞諾對于他工作的嚴(yán)謹(jǐn)。除了本來的目標(biāo),他作為紀(jì)實(shí)作家,試圖找到更多的信息。在從斯大林主義中覺醒,并對赫魯曉夫在蘇聯(lián)的新舉措懷抱期待之后,1964年的加萊亞諾因?yàn)橹袊母锩陡姓駣^,卻并未失去他從全人類命運(yùn)出發(fā)的視角。

“它在中國并不存在,即便存在,我也沒有發(fā)現(xiàn),我指的是令人透不過氣的恐怖氣氛和斯大林時代給中國帶來的壓制感。如今,那段歷史已經(jīng)成為過去,幕布已經(jīng)拉上,斯大林也被確認(rèn)為只是壞了伊凡四世的名聲而已。喜怒無常又愛加罪于別人,他常常強(qiáng)迫他的下屬們相互打壓,以此獲得茍活下去的條件。”在這一段中,年輕的加萊亞諾至少呈現(xiàn)了三個方面的特征,而這些特征之后繼續(xù)出現(xiàn)在他的觀察和文字中。首先是仁慈的視角,可能對于中國正經(jīng)歷的新時期懷抱希望,其次是對于斯大林的譴責(zé)——不少知識分子多年后也這么指控——最后是他拋棄使用隱喻來解釋情況的方法,也不再使用過于激進(jìn)的詞匯,只為尋求傳播信息的有效途徑。

“工作時間,在中國的東南西北,揚(yáng)聲器大聲播放著。工廠和作坊里的工人、合作社里的農(nóng)民以及辦公室里的職員從早到晚都在聽著當(dāng)?shù)氐幕蛘弑本┑膹V播。這種傳播范圍很廣:傳遞著信息、評論,還會給大家廣播每日日報的內(nèi)容,中間會穿插一些音樂。通過這種方式,政府確保他們想要傳達(dá)的信息抵達(dá)全國各個角落。”加萊亞諾從人民群眾中得知了這些。但這種描述同時也可以讓讀者去評判這種傳播方式(將官方媒體作為同一化的工具)的好壞——在我們這個后現(xiàn)代社會應(yīng)該是頗有爭議的。

這本書里還包括了兩個重要的采訪:一個是對溥儀的,他是清朝皇室的真正繼承人;另一個是對周恩來的,他是中華人民共和國第一任總理。加萊亞諾以采訪中的敘述為文本來源,使得他的紀(jì)實(shí)作品能夠架構(gòu)在一個真實(shí)的文化背景中。這兩段采訪講述了他們各自的故事,人物、事件都鮮活地躍然于三維空間中,溥儀的故事、周恩來的講述以及1963年他們正在進(jìn)行的活動和這些活動帶來的影響等。

職業(yè)記者與拉丁美洲革命戰(zhàn)士

加萊亞諾第一次游歷世界回去后,確認(rèn)了自己要成為一名睜大雙眼、豎起耳朵的紀(jì)實(shí)記者的目標(biāo),他將使用清晰、有力且趣味性強(qiáng)的敘述風(fēng)格,并利用小說這個卓有成效的工具來創(chuàng)作。在蒙得維的亞,他面臨著新的挑戰(zhàn),無論是他的職業(yè)記者生涯還是他作為拉丁美洲革命戰(zhàn)士的身份。他已經(jīng)進(jìn)入專注于敘事文學(xué)的年輕一代的記者圈子,除此之外,還加入那些支持政治革命的人的隊伍,他們想要在古巴革命的掩護(hù)和余溫中發(fā)起社會運(yùn)動、重組政權(quán)。

在接下來的幾年里,烏拉圭進(jìn)入了新的社會斗爭階段。加萊亞諾年少時的好友勞爾·森迪克從擁護(hù)社會主義思想跨越到實(shí)踐武裝政治運(yùn)動,建立了圖帕馬羅斯民族解放運(yùn)動組織,這是拉美城市游擊隊的新形式。加萊亞諾雖是《前進(jìn)》周刊的主編,但逐漸參與左翼提出的統(tǒng)一戰(zhàn)線新主張——《時代報》的工作,從而解決卡洛斯·基哈諾領(lǐng)導(dǎo)的記者內(nèi)部不同立場的沖突。與此同時,那個記者生涯始于在《太陽報》涂鴉的年輕的加萊亞諾也步入了更廣闊的天地。

在非洲的一些國家,去殖民化的氛圍已經(jīng)漲至最高點(diǎn),而拉丁美洲卻在打壓古巴革命所帶來的內(nèi)部變化和傳播到其他國家的革命口號。20世紀(jì)70年代之前,雖還未開始公開鎮(zhèn)壓,但人們已經(jīng)懷疑這是獨(dú)裁統(tǒng)治。埃斯特拉·坎托,阿根廷記者和作家,曾給《前進(jìn)》周刊寫過一封讀者來信,在信中,她詳細(xì)介紹了疑似聯(lián)邦警察的三名男子是如何去她的公寓搜捕她的。因?yàn)樗貌辉冢依镏挥兴母绺纭_@封信于1960年8月12日星期五公開,預(yù)告了接下來布宜諾斯艾利斯民眾在日常生活中將要遭遇的冷戰(zhàn)氣氛。“他們沖了進(jìn)去,抓住我哥哥的手臂……他們做的第一件事是拔斷電話線(以便不受干擾地工作);之后開始亂翻書籍、文件、雜志、櫥子、衣柜和衣物等。他們并沒有具體說我被指控的內(nèi)容,也沒有道明如此心切又急躁地行動到底是在搜查什么。”

這種氣氛在接下來的日子里逐漸變得司空見慣,也成為加萊亞諾的文字譴責(zé)的對象,當(dāng)然,也演變成他文學(xué)作品里的一些片段。革命有力地進(jìn)行著,隨之而來的始終是壓制,先是準(zhǔn)軍事壓制,而后便是國家壓制。這給加萊亞諾的生活和寫作都刻下了不可磨滅的印記。

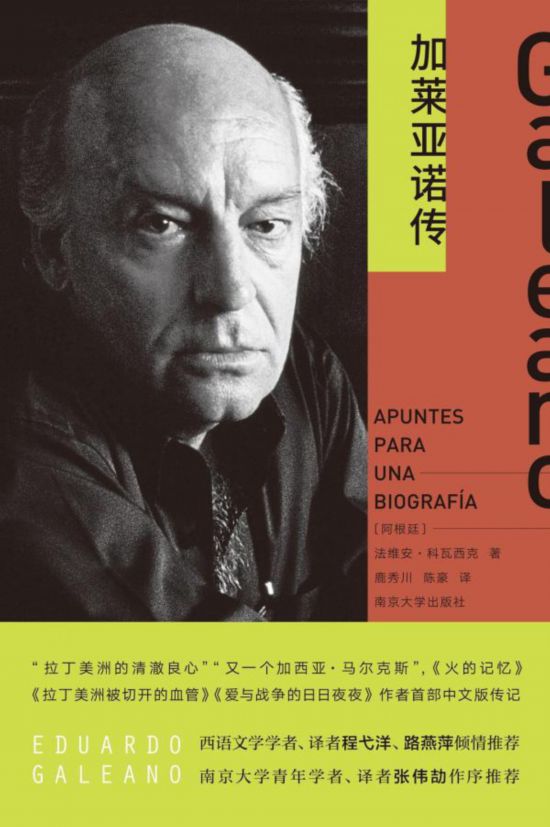

[阿根廷] 法維安·科瓦西克:《加萊亞諾傳》,鹿秀川、陳豪 譯,南京大學(xué)出版社,2019年7月