羅伊·雅各布森:挪威文學是溫暖的

羅伊·雅各布森第一次從遙遠的挪威來到中國。這位習慣寒冷天氣的作家驚訝于上海烈日的焦灼,他參觀了上海書展,還在上海最高書店上為中國讀者朗誦了他的作品。他的須發(fā)皆白,像挪威冬日的雪。

羅伊·雅各布森是挪威目前知名度最高的作家之一,其作品多次提名并摘獲北歐地區(qū)幾大重要文學獎項,并被翻譯成30多種文字。2009年,《奇跡的孩子》一經(jīng)出版就廣受好評,蟬聯(lián)暢銷排行榜冠軍位置達半年,版權銷往21個國家。2017年,羅伊·雅各布森又憑借《看不見的島嶼》入圍國際布克獎短名單,也是首位入圍該獎項的挪威作家。

羅伊·雅各布森。圖片由主辦方提供

16歲之前,雅各布森曾是當?shù)睾趲蛨F伙的一員,后來他決定重拾熱愛的文學和藝術,成為一個“得體”的人。他喜歡亞洲文學,愛讀《孫子兵法》,會在采訪時背誦李白的詩。在古老的中國傳說中,他尤其喜歡“畫蛇添足”的故事,從中欣賞到漢語簡潔含蓄的優(yōu)美。

《奇跡的孩子》講述男孩芬恩和母親的生活被領養(yǎng)的妹妹琳達打破,面對成長的陣痛,芬恩嘗試去理解成人的規(guī)則、理解自己的母親。與此同時,挪威的時代也正在發(fā)生激烈的變革。男孩的成長和時代的變遷雙線交織,融合成一個隱晦又有豐富層次性的故事。

“這部小說似乎帶著七層面紗,一切都是透過芬恩的雙眼發(fā)生的。”雅各布森說,“但這只是所有想法、感受、歷史、動機等種種謎團的一部分,需要非常仔細地閱讀,才能厘清發(fā)生的真實一切。”

在剛剛過去的上海書展上,《奇跡的孩子》簡體中文版首次發(fā)布,澎湃新聞記者專訪了羅伊·雅各布森。

【對話】

得體和責任心,這是男孩共有的特質

澎湃新聞:首先,和我們分享一下當初為什么會創(chuàng)作《奇跡的孩子》吧。

雅各布森:在我還是一個孩子的時候,聽說過一個故事:一個小女孩有兩個哥哥,她的父母經(jīng)常喝得酩酊大醉。女孩從7歲開始上學,此后她天天坐在家門口,不愿回家,這樣的事情一天一天重復著,在此之后,一對老夫婦收養(yǎng)了這個女孩。她的生活發(fā)生了翻天覆地的變化,還成為了一名護士,但是她那兩個仍然跟著這對酗酒父母生活的哥哥,最后進了監(jiān)獄或者加入了黑幫,他們被自己的童年摧毀了。

我花了30年記住這件事,突然靈感出現(xiàn)了。之后花了一年半到兩年的時間來寫作。

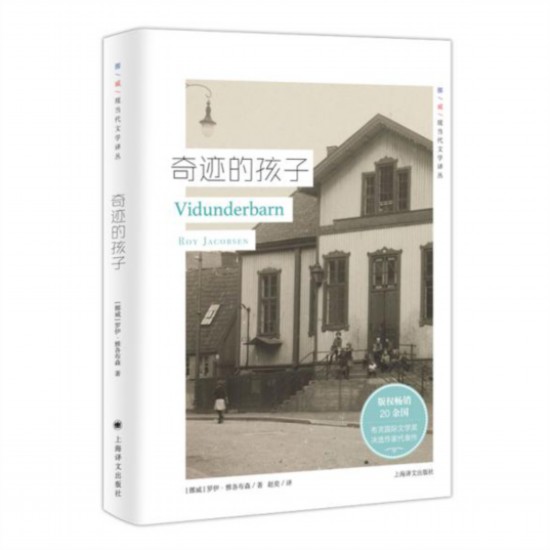

《奇跡的孩子》封面

澎湃新聞:為什么給書起名叫《奇跡的孩子》?

雅各布森:這是英譯本的名字。“奇跡”是他們三個人,母親,男孩芬恩和小女孩琳達。這個“奇跡”在于,即使處于這樣困境之中,他們都能成為很好的人。

琳達遇到很多問題,但是她成功地從中解脫,在生活的不幸中存活下來;母親自己也有很糟糕的童年,她同樣走了出來,成長為一個成熟的、智慧的女人;芬恩在故事的最后是一個很悲傷的男孩,但是他最后也還是可以接受這樣的結果。

這就是生活中的奇跡,即使是在很糟糕的環(huán)境下,你也可以成為一個幸福的人。這本書的挪威名字更美,但是很難翻譯。

澎湃新聞:書的視角是隱晦復雜的,看似是透過孩子芬恩的視角去觀察這個世界,但呈現(xiàn)出的事實是模糊不定,也是不可靠的。書中也穿插著成人的眼光。

雅各布森:是的,這本書中有兩個時間層,一個是7到11歲的芬恩,還有一個是正在寫這部小說的,回憶著自己童年的芬恩,大約28到30歲。所以這本書中的一些部分是7到11歲的芬恩的視角,其他部分是28到30歲的芬恩的視角,他們交織在一起。你看不到這之間的界限,但是你會跟隨著小說,切換這兩種視角。

這提供了一種對比。當你在30歲的時候看一個11歲小孩做的事情,會有一種不同的色彩,會比單單從11歲的視角出發(fā)豐富許多。

澎湃新聞:有些人會把芬恩拿來跟塞林格筆下的霍爾德以及馬克·吐溫筆下的湯姆·索亞做比較,你覺得芬恩的身上有哪些男孩共通的特質?

雅各布森:是的,他是與湯姆·索亞有一些相似之處,就像我最開始說的,天才馬克·吐溫創(chuàng)造了所有人都可以認同的一種男孩的孩童期,這意味著湯姆·索亞和芬恩身上有著每個男孩都有的某種特質。我想奧利弗·崔斯特或者是狄更斯筆下的其他兒童角色,也有這樣的世界通行的特質。

一個試圖表現(xiàn)得得體的男孩,他并不是一直成功的,但是他一直在嘗試,他是一個很勇敢的男孩。得體和有責任心是男孩們都有的特質。

澎湃新聞:芬恩是不是和你有許多相似的地方?

雅各布森:是的,芬恩很專注,而我更狂野,他恐怕是一個比我更好的人。我的成長環(huán)境也與他不同,我有一個父親,也有一個妹妹,但我和她之間沒有這么多聯(lián)系。書中芬恩的很多朋友,我可以聯(lián)系到我的很多玩伴,我把他們作為我創(chuàng)作文學角色的靈感。

澎湃新聞:你提到過,“這本書獻給那些成功了的孩子,也送給那些失敗了的”,成功和失敗分別指的是什么呢?

雅各布森:成功是指那些生命具有價值的,一定程度上成為了得體的人的孩子。并不是成為了一個國家的領導,或者找到了石油,或是贏得了象棋比賽那樣的成功。我所說的成功是指,成為了一個普通而得體的人,當然也有很多人沒有做到這一點,我也覺得我與他們同在,我可以與他們共情。

澎湃新聞:小說一度是平和而穩(wěn)定的,而克里斯蒂安的闖入打破了文本的平衡。你如何看待這個神秘的租客克里斯蒂安?

雅各布森:我不喜歡他,他很怪異,有很多的秘密。他透過芬恩的眼睛來看芬恩的內心,但是芬恩顯然不理解這個男人和他母親將會發(fā)生的事情。這個男人由于某種原因愛上了他的母親,但她卻對這個男人沒有表現(xiàn)出太多的熱情,芬恩并不能清楚地理解這個秘密的愛情故事,他沒有意識到克里斯蒂安想要通過他來與他的母親建立起聯(lián)系,所以才跟他交朋友,只是想要給他的母親留下一個好的印象。

但事實上,是芬恩理解錯了,他以為自己找到了一個朋友,他沒有發(fā)現(xiàn)其實自己被這個男人利用了。這些都是小說中非常微妙的一層,所以你需要自己翻譯,不能完全去相信芬恩說的東西,因為他沒有看到事情的全貌。聰明的讀者可以發(fā)現(xiàn)克里斯蒂安不是我們的人。

澎湃新聞:為什么創(chuàng)造克里斯蒂安這個角色?

雅各布森:他給這個固定的結構帶來了動態(tài)。母親、芬恩和琳達構成了一個三角形結構,想要讓這個固定的結構動起來,就需要第四個角色,那就是克里斯蒂安,他使這個系統(tǒng)不再穩(wěn)定。

澎湃新聞:有趣的是,“男人成為孩子,家庭主婦變成女人。”這句話在小說中出現(xiàn)了很多次,你想通過這句話表達什么含義?

雅各布森:在挪威的1960年代,當男孩到了14歲,需要參加儀式,拿到一頂象征成年的帽子后,他就長大了。但是之后出現(xiàn)了革命,男人開始留長發(fā),就像甲殼蟲樂隊和滾石樂隊那樣,嬉皮運動風靡整個西方世界;1960年的女人大部分是家庭主婦,在“革命”之后,她們選擇去工作,變得獨立,這也就是成長。這句話就是當時所發(fā)生的情況。

澎湃新聞:這是一部帶有自傳色彩的小說,你也承認這一點。

雅各布森:是的,所有的文學都是個人的,無論你想不想這么做。但是,距離感很重要,如果你只是在寫你自己,那就相當于監(jiān)獄,你被禁錮在事實之中了。

作為一個作家,你應該自由地運用各種元素。如果要堅持以自傳的方式寫作,這意味著你可能會有很好的想法,但卻因為它不是真實的,就不能用它——這太糟糕了,自傳是監(jiān)獄,你需要想象力走出這監(jiān)獄。

澎湃新聞:書中的芬恩比一般的孩子更成熟,很像“男主人”的角色,他和母親的關系是微妙的。你對于母子關系的看法是怎么樣的?

雅各布森:這很普遍,母親和兒子的關系通常都是很微妙的,這需要20本書來回答這個問題。這種關系除復雜外,當然還有愛和誤解。母親想要保護自己的兒子,但是兒子卻想要自由,他們不想要被控制,試圖掙脫枷鎖,母親會想盡辦法讓兒子服從,但兒子卻想要離開,他同樣也愛母親,這其中蘊含的掙扎讓人著迷。

俄羅斯作家屠格涅夫寫的《父與子》象征著父與子在文學中永恒的討論,我猜想母子關系是更新的話題。隨著女性地位的提升,如今,母親的角色開始和父親一樣重要,無論在權力、影響、智慧、財富方面都是這樣。

不要為了成為作家而去蹲監(jiān)獄

澎湃新聞:你曾經(jīng)在挪威當?shù)氐暮趲痛^,這對你寫作產生過什么幫助嗎?

雅各布森:不,這是一段很糟糕的經(jīng)歷。當我16歲開始上高中之后,我意識到我不能再繼續(xù)待在黑幫了。我很愛文學,也有數(shù)學天賦,所以我開始學習數(shù)學,并大量地閱讀。大約十六七歲的時候,我突然決定要做一些得體的事情。

所有的經(jīng)歷對我來說都是有意義的,無論是好的還是壞的,所以這一段經(jīng)歷也會對我有所幫助,這是我生命中的一部分。但是不要為了成為作家而去蹲監(jiān)獄,這是我的建議。

澎湃新聞:你是自愿加入黑幫的?

雅各布森:對,我當然是自愿的,沒有人會逼迫你成為一個黑幫。當你年輕且愚蠢的時候,身邊會有很多所謂“很酷”朋友。你們會因為需要錢,四處偷些東西,闖進別人家等等,這是年輕愚蠢的時候才會和朋友一起干的事情。

澎湃新聞:我一開始想象你是被迫這么干的。

雅各布森:很不幸,沒人逼迫我,我是罪惡的。

澎湃新聞:我很好奇,作為挪威作家,挪威的寫作者是否有共通的創(chuàng)作主題?

雅各布森:首先,我們喜歡書寫“自然”。挪威的夏天可能沒有這么熱,但是冬天可能就是零下30度。在挪威的最北端,冬天漆黑一片,只有無盡的夜晚和寒冷的雪。在挪威我們總是在談論天氣,總是在說,到了夏天一切就都好起來,我們就可以過得非常幸福。這當然會反映在文學中。

另外,歷史也非常重要。1963年之后,挪威因為發(fā)現(xiàn)了石油,變得富裕起來。就像中國在過去的20年間變得富裕,對于當時的挪威來說也是一樣的情況。這也是挪威文學中的一個話題。

還有性別的問題。男女的身份角色在兩三代人之間發(fā)生了巨大的變化。舉個例子來說,我們父親是一個工人,我媽媽在家照看孩子,但如今卻是我妻子工作,我呆在家里照看孩子。巨大的變化發(fā)生了,越來越多的女性開始工作。

另外是教育上的轉變,在1960年代,挪威出現(xiàn)了教育改革,在這之前大部人都是工人階級,在這之后越來越多的普通人受到了教育。比如我的家庭一直都是工人階級,但是我和我的妹妹可以有機會去上高中,上大學,而父母不可能做到這一點。

澎湃新聞:在許多中國讀者的心里,北歐的文學和電影(包括挪威),語言和畫風都近乎冷峻,你覺得是這樣嗎?

雅各布森:我們可以說是冷峻,但也是溫暖的。我認為“對比”是挪威文學中很重要的一部分,無論是黑與白、黑暗與光明、愛與恨,還是溫度的高和低。

過于健談往往是危險的

澎湃新聞:在采訪中你提到了孔子,你似乎對亞洲文學十分熟悉。

雅各布森:是的,我還讀了很多孫子、孔子、老子、李白,都是古代文學,我對現(xiàn)代的中國文學不是很了解。

澎湃新聞:你對亞洲文學,尤其是中國文學的看法是怎樣的?

雅各布森:非常美妙,尤其是那種簡潔的美。過于健談往往是危險的,怎么可以把事情說得簡潔明了是很重要的,在我的印象中,中國和日本的作家在這個問題上處理得最好。在我的領域,有些人像腹瀉一樣把東西全部傾倒出來,這很糟糕。

我喜歡一個古老的中國故事,講的是有一個君主要從將軍中選一個來指揮之后的戰(zhàn)爭,將軍們被聚到一起,比賽畫蛇,能最快畫好蛇的將軍可以指揮之后的戰(zhàn)爭。最快畫完的那個人,畫完之后發(fā)現(xiàn)自己遙遙領先了,于是就在自己的蛇上加上了腿,雖然他第一個畫完了,但是君主過來看看說,蛇是沒有腿的,所以他輸了。

澎湃新聞:這個故事叫做“畫蛇添足”。

雅各布森:是的,所以簡潔是重要的。

澎湃新聞:你為什么選擇成為一名作家?

雅各布森:我不知道。我想,可能是因為我一直喜歡用語言去描述我的朋友,我的生活和我的情緒。另外,我很喜歡閱讀,大約11歲的時候,我就覺得我可能會成為一個作家。寫作像是一個奇跡,僅僅通過29個人物,不用通過畫畫,不需要氣味,不需要聲音,僅僅用這些紙上的符號,就可以創(chuàng)造出最美的形象。這就是魔法,文學將永存。

澎湃新聞:在挪威,寫作是一份掙錢的好工作嗎?

雅各布森:對我來說,是的,但可能對別人來說就不是了。有一些人可以靠寫書來養(yǎng)活自己,犯罪小說通常會受到更多的歡迎。尤·奈斯博現(xiàn)在是在中國最有名的挪威作家,他就是一位犯罪小說家;還有寫下《索菲的世界》的喬斯坦·賈德,他們當然可以活得很好,除此之外可能還有10個人可以靠寫作為生。

我的作品被翻譯成了41種語言,在這本書的中文版封面上寫著“被翻譯成30種語言”,我想:不對,是41種語言!