《七河之地》:七河已涸,印度難渡

一直以來傾心于南亞研究的我,對(duì)《七河之地:印度地理史略》(Land of the Seven Rivers: A Brief History of India’s Geography)并不陌生,但始終無緣得讀此書。近日機(jī)緣巧合下得到了此書的繁體版,自是一解多年相思所惑,跟隨作者在這部印度地理史略中恣肆徜徉。從印度次大陸的形成到如今的城鎮(zhèn)化進(jìn)程、從喜馬拉雅山的高度測(cè)量到保克海峽綿延千里的長(zhǎng)堤、從影響歷史的關(guān)鍵人物到虛無縹緲的神仙高人,其紛繁多彩的視野包涵了歷史、地理、民俗等諸多方面。

作者作為一名享譽(yù)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)家,僅僅是憑著自己對(duì)歷史與地理的愛好便寫成了這本堪稱專業(yè)的史略。筆者感佩于印度精英對(duì)本民族歷史文化的孜孜以求,但是,對(duì)于這本印度地理史略卻有一種“七河已涸、印度難渡”的悵然與感慨,這既是七河之地——哈拉帕文明的命運(yùn),也是印度歷史難以更改的分裂現(xiàn)實(shí)。

作者桑吉夫在書中竭力羅織著印度的整體民族意識(shí),可惜破碎的歷史無法改變,如今的印度依然地方主義盛行,即使是尼赫魯、莫迪這樣的強(qiáng)人,也只能勉力將印度擺渡至“統(tǒng)一的民族意識(shí)”——但前者失敗了,后者還未知。

言為心聲的“尋根之旅”

桑吉夫·桑亞爾

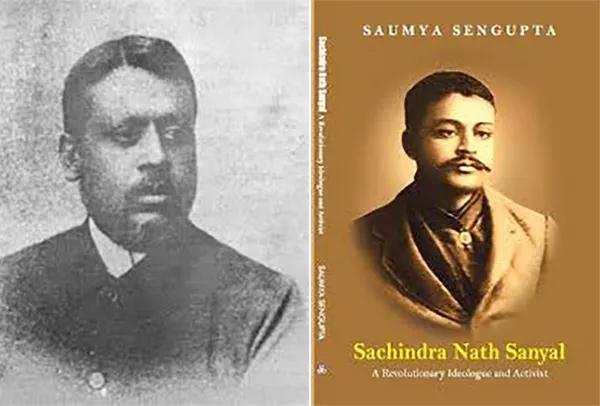

了解作者的家族背景與生平經(jīng)歷,會(huì)讓我們更能理解他的立場(chǎng)。桑吉夫·桑亞爾(Sanjeev Sanyal)出身名門,其父親是印度孟加拉邦的官員,他的祖父與叔祖父在殖民時(shí)期都是印度獨(dú)立運(yùn)動(dòng)中的知名政治活動(dòng)家,曾經(jīng)多次遭到逮捕和囚禁,為印度民族的獨(dú)立與尊嚴(yán)做出過巨大犧牲與杰出貢獻(xiàn)。尤其是他的叔祖父薩欽德拉·納特·桑亞爾(Sachindra Nath Sanyal)組織過印度雇傭軍起義,創(chuàng)建過旨在進(jìn)行武裝斗爭(zhēng)的印度斯坦共和會(huì),先后兩次被投進(jìn)以慘無人道而著稱的安達(dá)曼島監(jiān)獄,并最終病死于獄中。

桑吉夫·桑亞爾自德里大學(xué)拉姆商學(xué)院和牛津大學(xué)圣約翰學(xué)院畢業(yè)后便一直活躍于國(guó)際金融界,且作為羅德學(xué)者和艾森豪威爾研究員,于2010年被達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇評(píng)為“全球青年領(lǐng)袖”,被廣泛認(rèn)為是亞洲領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一。如今的他任德意志銀行全球戰(zhàn)略分析師及常務(wù)董事,并兼任印度財(cái)政部首席顧問。

桑吉夫在專業(yè)工作之余,喜歡研究歷史、收集舊地圖,而這個(gè)過程也進(jìn)一步激發(fā)了他對(duì)這片故土的一往情深。2009年他出版了一本通俗讀物《印度之崛起:千年衰落后印度的復(fù)蘇》(The Indian Renaissance: India’s Rise after a Thousand Years of Decline),此書在印度裔讀者中引起了熱烈的反響,他自己也因此受到鼓舞,繼而于2012年寫成了這本《七河之地》。

桑吉夫·桑亞爾的祖父(左)與叔祖父(右)

著書立言、言為心聲,桑吉夫?qū)懴逻@部《七河之地》,既是自己在歷史與地理方面的興趣所致,也是對(duì)這片印度圣土的文化尋根之旅,更是將自己作為一名印度人的驕傲宣泄到極致。

質(zhì)疑“雅利安文明論”

桑吉夫?qū)戇@本書的一個(gè)重要?jiǎng)訖C(jī),就是針對(duì)各種“印度文明否定論”來“花式辟謠”,而這本書的書名——七河之地,正是對(duì)印度文明始于外族入侵的歷史論斷的駁斥和辯解,當(dāng)然,也是為了昭顯印度文明的悠久偉大。

一直以來,國(guó)際史學(xué)界普遍認(rèn)為印度文明肇始于公元前1500年雅利安人入侵,摧毀了南亞次大陸的土著后建立起了文明史的第一階段——“吠陀時(shí)代”。《梨俱吠陀》作為印度現(xiàn)存最古老的文獻(xiàn),正是描述了這段時(shí)間的宗教社會(huì)生活,也證實(shí)了雅利安人在與印度當(dāng)?shù)赝林柯洹斑_(dá)薩”(Dasa)、“達(dá)休”(Dasyu)的戰(zhàn)爭(zhēng)中大獲全勝,控制了現(xiàn)在的旁遮普及周邊地區(qū)。在隨后的《吠陀本集》和《梵書》等典籍描述中,雅利安人持續(xù)向東方擴(kuò)張領(lǐng)土,其實(shí)力范圍一直到達(dá)恒河流域,此時(shí)北印度也被稱作為“雅利亞伐爾塔”(Arya-varta)——“雅利安人居住的國(guó)土”,北印度的國(guó)王即是指雅利安人的國(guó)王。因此,雅利安人為印度大陸帶來文明的這一論斷為此前大部分印度研究學(xué)者所認(rèn)可,前些年著名歷史學(xué)家斯塔夫里阿諾斯的代表作《全球通史》也是采用了這一觀點(diǎn),雅利安文明論也隨著這本書的暢銷而為廣大讀者所知。

但是,作者桑吉夫結(jié)合近年來的考古發(fā)現(xiàn),質(zhì)疑了印度文明肇始于雅利安人的這一看法,提出印度文明的最早起源始于七河地帶的哈拉帕文明,雅利安人僅僅是由于哈拉帕人遷徙后乘虛而入才有了后來的“吠陀時(shí)代”。

興盛于公元前2600-1800年的哈拉帕文明是史上最早文明之一,僅次于公元前4000年即已繁榮的西亞美索不達(dá)米亞文明,遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于公元前1500年雅利安人的入侵。目前考古所發(fā)現(xiàn)的摩亨佐達(dá)羅(Mohenjo-daro)和哈拉帕(Harappa)兩座古代遺址城市,其人口都在四萬以上,市區(qū)有四通八達(dá)的街道,東西走向和南北走向的各寬十余公尺,市民的住房家家有井和庭院,房屋的建材是燒制過的磚塊,而在其它古代文明中,磚塊只用于王宮及神殿的建筑。最令考古學(xué)家驚異的是完整的排水系統(tǒng),其完善程度就連現(xiàn)今世界上數(shù)一數(shù)二的現(xiàn)代都市也未必能達(dá)到。

那么哈拉帕文明分布在何處呢?作者桑吉夫根據(jù)現(xiàn)代考古和衛(wèi)星照片對(duì)比發(fā)現(xiàn),哈拉帕文明所分布的地區(qū)正是一條業(yè)已“干涸”的克格爾(Ghaggar)河道地區(qū),且作者認(rèn)為哈拉帕人自公元前1800年左右完全消失很大程度上便是由于克格爾河的干涸而引發(fā)的向外遷徙。

巧合的是,《梨俱吠陀》里有一片名叫Sapta-Sindhu(七條河)的核心地帶中,同樣有一條至為重要的河流——薩拉斯瓦蒂河(Sarasvati River),經(jīng)文中有多達(dá)四十五首頌詩稱贊薩拉斯瓦蒂河的偉大,稱譽(yù)其“大中之大、眾河之母、靈感之源”,而被現(xiàn)代印度人所視為的母親河——恒河卻只有兩次被提及,可見吠陀時(shí)代的先人對(duì)于該河是如何的敬畏。作者桑吉夫由此作出一個(gè)推斷,認(rèn)為《梨俱吠陀》中描述的薩拉斯瓦蒂河就是如今業(yè)已干涸的克格爾河,正是這條河孕育了偉大的哈拉帕文明,因而將印度的文明向前溯源到了最古老文明的行列。至于經(jīng)文中沒有具體言明的哪“七河”,桑吉夫則認(rèn)為是以薩拉斯瓦蒂河及其主要支流為主體的七條河流。正是基于這樣的判斷,“七河之地”便成了印度文明之濫觴,桑吉夫也以此作為本書之題名, 挑戰(zhàn)以往認(rèn)為是雅利安人締造了印度文明的偏頗之論,喊出了“印度文明是印度人的文明”的口號(hào)。

可見,作者以“七河之地”為名所表現(xiàn)出來的自豪感,因哈拉帕文明的發(fā)現(xiàn)而產(chǎn)生的自豪感,的確如火焰般熾烈,就好比一個(gè)生來受人欺辱的窮孩子,忽然得悉自己原本是一個(gè)非常顯赫的古老家族的后裔,自身的血統(tǒng)不但純正而且十分高貴,他的快樂與驕傲無疑是爆發(fā)式的。

按圖索驥、自外而內(nèi)

完成了這本書最重要的目標(biāo)后,《七河之地》這本書便如同其他歷史讀物一樣,自古及今式地侃侃而談。當(dāng)然桑吉夫認(rèn)為這本書的特點(diǎn)是按圖索驥,跟尋地圖的節(jié)奏去把握歷史的脈絡(luò),這是他個(gè)人收集舊地圖的愛好所致,而書中也確實(shí)有著眾多的地理插圖。但筆者倒是認(rèn)為,這本書的與眾不同倒在于“外部導(dǎo)引”,是根據(jù)印度受外部勢(shì)力介入的先后而鋪陳的歷史。可能這一點(diǎn),就連桑吉夫自身也沒有發(fā)覺,因?yàn)檫@一特點(diǎn)的形成與他自身及印度歷史的特質(zhì)密切相關(guān),是一種“只緣身在此山中”的迷惘。

首先,作者桑吉夫本人常年于國(guó)外工作,其思維特質(zhì)自帶“外部”邏輯。桑吉夫作為一個(gè)世界知名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家,對(duì)于全球化和國(guó)際金融的聯(lián)通性有著無比敏銳的直覺,這是職業(yè)習(xí)慣,也是眼界視野的開闊。因此,作者在描述事物或者是思考問題時(shí),更傾向于從全局的角度去考慮問題,更偏愛于從內(nèi)外聯(lián)結(jié)的邏輯進(jìn)行剖析。

其次,印度自身的歷史就是一部不斷遭遇外部入侵的歷史,且外部影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于內(nèi)部作用的發(fā)酵,這是印度歷史的悲哀,也是此書作者的無奈。讀罷全書,印度歷史的這一特點(diǎn)躍然紙上,開篇論述了自非洲而來占據(jù)印度的上古先民,繼而拋出“七河之地”以證偽雅利安人的入侵是印度文明的先源,再者便是亞歷山大的入侵締造了孔雀王朝、笈多時(shí)代商賈追夢(mèng)黃金造船出海、突厥與蒙古等游牧民族的前赴后繼、蒸汽革命帶來了西方殖民者的垂涎,即使是文章的最后也還在討論著印度與周邊國(guó)家的戰(zhàn)爭(zhēng)與邊界劃定。全書雖有相當(dāng)部分都是著墨于每個(gè)時(shí)代印度內(nèi)部的文化民俗,但卻都又逃不出以“外”為引導(dǎo)的“自外而內(nèi)”的寫作窠臼。

再者,印度的歷史是一部由外人“標(biāo)注”的歷史,自身缺乏時(shí)間史綱。眾多印度歷史學(xué)者都有一種尷尬,就是要到外國(guó)遺存的歷史書中去尋找本國(guó)的歷史記憶。比如,由于古印度沒有歷史記載,印度的考古學(xué)者是依靠中國(guó)唐朝玄奘的《大唐西域記》記載,才先后找到了印度那爛陀寺的廢墟、王舍城的舊址、鹿野苑古剎、阿旃陀石窟等遺跡。再如,記錄了印度史上的黃金時(shí)代——芨多王朝(320-480)最有名的超日王時(shí)代的文獻(xiàn)資料并不是來自于印度自己,而是源于中國(guó)晉朝法顯大師的見聞《佛國(guó)記》。為此還曾經(jīng)有個(gè)笑話,言及中國(guó)人去印度取經(jīng),把印度書都給帶走了,所以印度沒有歷史。這雖然是個(gè)笑話,但卻是印度歷史學(xué)界的尷尬,也是自身的歷史需要“外部事件”進(jìn)行時(shí)間標(biāo)注的重要原因。桑吉夫雖深愛自己的故土,有著自身的驕傲與自豪,但不知不覺中同樣也遵循這一歷史規(guī)律——印度文明是一部依賴“外國(guó)標(biāo)記”的歷史。

當(dāng)然,對(duì)最后一點(diǎn)桑吉夫可能有所異議,他在本書第四章的“歷史的鏈條”一節(jié)里“撥亂反正”,聲稱印度并非僅僅只有一部正經(jīng)史書——卡爾哈的《諸王流派》,而是將眾多民俗文化和傳說也稱作是印度人民的民族意識(shí)和歷史記錄。至于讀者接不接受這種觀點(diǎn),尤其是非印度裔站在客觀的角度是否承認(rèn)這一點(diǎn),在筆者看來至少是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?/p>

“公無渡河、公竟渡河”

從本書的角度來看,桑吉夫尤其反感于英國(guó)前首相丘吉爾的一句名言:“印度是一個(gè)地理學(xué)上的術(shù)語。就好比赤道不是一個(gè)統(tǒng)一的國(guó)家一樣,印度也不是。”他在文中甚至憤恨地寫道:“別人算老幾,干嘛我們非要讓別人‘文明’不可?”且本書自始至尾都在有傾向性地描述這三個(gè)詞“獨(dú)立、完整、偉大”,諸多偏頗的觀點(diǎn),也讓筆者咋舌。

然而,桑吉夫前后洋洋灑灑,著重描述的依然是“北印度的歷史”,即便是他的“七河之地”,也只能證明哈拉帕文明確實(shí)是生活在恒河—印度河地區(qū)、印度斯坦族所創(chuàng)造的輝煌,與印度南部地區(qū)依然是甚少關(guān)聯(lián),而這與雅利安人、突厥人、蒙古人創(chuàng)造文明又有何區(qū)別?印度次大陸依然是南北分裂的,大家熟知的孔雀王朝、笈多王朝、德里蘇丹國(guó)、莫臥兒帝國(guó)依然只是北印度人的歷史,印度從來就沒有過統(tǒng)一的記憶。

從現(xiàn)實(shí)的角度來看,如今的印度依然是地方主義盛行。各個(gè)邦、各個(gè)民族有著自己的語言、風(fēng)俗,甚至是稅制也是直到2017年莫迪進(jìn)行稅制改革才實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一,這對(duì)其他任何一個(gè)主權(quán)國(guó)家而言都是難以想象的,但這卻在印度實(shí)實(shí)在在地發(fā)生了。不僅如此,印度“破碎之后再破碎也是日益突出”。以從安得拉邦獨(dú)立出來的特侖甘納邦為例,該地區(qū)的泰盧固人自獨(dú)立起便一直認(rèn)為本民族受到歧視,屢次發(fā)動(dòng)游行示威并造成人員傷亡。2009年,聯(lián)邦政府正式?jīng)Q定將包括海得拉巴在內(nèi)的安得拉邦十個(gè)地區(qū)分離出來成立特倫甘納邦。這里值得注意的是,特倫甘納邦的成立表面上是民眾運(yùn)動(dòng)的結(jié)果,實(shí)際上是統(tǒng)一聯(lián)邦被地方勢(shì)力“綁架”的重要體現(xiàn)。自此,在泰盧固人的鼓勵(lì)下,印度的諸多地方邦呈現(xiàn)出“再破碎”的態(tài)勢(shì),印度西北部孟加拉邦大吉嶺地區(qū)的尼泊爾族人要求成立“夾可哈蘭邦”。在拉賈斯坦邦則有少數(shù)族裔要求成立“瑪魯邦”,位于印度東北部阿薩姆邦的多個(gè)地區(qū)也紛紛效仿要求分離。這樣的一個(gè)分裂再分裂的國(guó)度,統(tǒng)一國(guó)家、民族意識(shí)又談何談簡(jiǎn)單,恐怕也只有在書中才能一抒胸臆。

可見,無論是歷史還是現(xiàn)實(shí),作者寫這本書的初衷都無法實(shí)現(xiàn),在這片“世界民族博物館”的土地上強(qiáng)加統(tǒng)一意識(shí)恐怕也僅是一廂情愿。但“七河之地”所代表的印度人精神確實(shí)是無法磨滅的,其給每一個(gè)印度人所帶來的驕傲也是切實(shí)可見的,也許某一天,印度各族可以渡過這片精神上的“七河”。

七河已涸,公無渡河,印度難渡,公竟渡河!