近代文學(xué)觀與科學(xué)傳播(上) ——談任鴻雋科學(xué)救國的文學(xué)理念?

[摘 要] 章太炎的古文經(jīng)學(xué)以傳統(tǒng)“小學(xué)”為基礎(chǔ),建立“以文字為準(zhǔn)”的文學(xué)思想,強(qiáng)化文字表意和致用的功能,通過調(diào)用中西學(xué)術(shù)博大的論證論據(jù)達(dá)到縝密說理的效果。任鴻雋早年深受章太炎古文經(jīng)學(xué)的啟發(fā),在科學(xué)救國的道路上始終堅(jiān)守國文立場,并堅(jiān)稱科學(xué)文章亦是文學(xué),力求用科學(xué)化的文學(xué)觀重鑄國人人生觀。同時(shí),他從“義理、考據(jù)、詞章”三個(gè)維度審視科學(xué)化文學(xué)觀應(yīng)有的姿態(tài),給國文確立了崇實(shí)貴確的品質(zhì)。任鴻雋的“文學(xué)觀”是中國學(xué)術(shù)走向全盤西化的征兆。他的存在體現(xiàn)了文學(xué)與現(xiàn)代學(xué)術(shù)分離、文人與現(xiàn)代學(xué)者獨(dú)立發(fā)展的軌跡。

[關(guān)鍵詞] 古文經(jīng)學(xué) 科學(xué)化文學(xué)觀 新文化運(yùn)動(dòng) 文學(xué)革命 自然科學(xué)

魯迅曾經(jīng)評價(jià)章太炎為“有學(xué)問的革命家”[1],一語道出章太炎從事革命和治學(xué)的雙重身份和成就。章太炎于1906年在“蘇報(bào)案”發(fā)之后東渡日本,接受同盟會(huì)總部的倡議,出任《民報(bào)》主編,其間受留日學(xué)生的強(qiáng)烈要求開辦國學(xué)課堂,錢玄同、魯迅等均拜倒在他門下,日后成長為語言學(xué)家、文學(xué)家,直接投身于新文化運(yùn)動(dòng)中,成為時(shí)代的弄潮兒。其實(shí),還有一位弟子并沒有進(jìn)入新文化運(yùn)動(dòng)恢弘的歷史書寫中,卻實(shí)實(shí)在在地通過另一種“文學(xué)”道路為新文化運(yùn)動(dòng)直接引入“德先生”和“賽先生”。他與揭竿而起振臂一呼“文學(xué)革命”的胡適是親密的朋友,參與胡適和梅光迪文言白話的論辯,極力反對“作詩如作文”的主張,用胡適的話說最終“逼上梁山”,只好孤注一擲將《文學(xué)改良芻議》寄給《新青年》,得到更為激進(jìn)的陳獨(dú)秀支持。這一筆歷史過往尚沒有讓他留下過多痕跡,何況他提出大文學(xué)觀,將科學(xué)文章納入文學(xué)革命的譜系中去,這一文學(xué)見地能夠納入文學(xué)史研究。這位被忽略掉的文人就是任鴻雋。由于當(dāng)今學(xué)科界限分明的緣故,影響了我們對整個(gè)現(xiàn)代文學(xué)革命生態(tài)的掌握和了解。我們所熟知的任鴻雋,是《科學(xué)》雜志的創(chuàng)辦人之一,中國科學(xué)社第一任社長,還擁有中國自然科學(xué)教育家、化學(xué)工業(yè)科學(xué)家、四川大學(xué)校長等諸多身份。擁有這些學(xué)術(shù)身份之前,他是一位追隨章太炎有著排滿革命思想的同盟會(huì)革命黨人。不但參與革命暗殺活動(dòng),同時(shí)還撰寫發(fā)表引起社會(huì)轟動(dòng)的革命文章。并在辛亥革命成功后擔(dān)任臨時(shí)政府總統(tǒng)秘書要職。因而從政治救國轉(zhuǎn)為科學(xué)救國這兩個(gè)階段來看,用“有學(xué)問的革命家”形容他也不為過,可謂步了老師章太炎的后塵。

從傳統(tǒng)到五四,文以載道、“以天下為己任”的文人姿態(tài)并沒有發(fā)生本質(zhì)的改變,所改變的只是“道”的時(shí)代內(nèi)容[2]6(李澤厚在《中國現(xiàn)代思想史論》中說,“啟蒙的目標(biāo),文化的改造,傳統(tǒng)的扔棄,仍是為了國家、民族,仍是為了改變中國的政局和社會(huì)的面貌。它仍然沒有脫離中國士大夫‘以天下為己任’的固有傳統(tǒng)……”)。現(xiàn)代白話文提倡文學(xué)要承載現(xiàn)代人的世界觀,于是就有了以周作人、沈雁冰為代表的“為人生而藝術(shù)”的文學(xué),和以郭沫若、郁達(dá)夫?yàn)榇淼摹盀樗囆g(shù)而藝術(shù)”的文學(xué)。文學(xué)觀念既要表達(dá)直面人生和社會(huì)的勇氣,又要能承載現(xiàn)代人的苦悶和壓抑,表達(dá)個(gè)體的生命體驗(yàn)和追索。但其實(shí)還有一派文學(xué)觀點(diǎn),在新文學(xué)宇宙爆發(fā)之際,與上兩者文學(xué)觀念一起誕生,但是卻與新文學(xué)史擦肩而過,完全沒有被歷史記錄在案。這批文人從小受國學(xué)浸染頗深,成年后沐浴歐風(fēng)美雨,因?yàn)樽呱狭俗匀豢茖W(xué)研究之路,科學(xué)成為他們改造世界的武器。雖然文學(xué)離他們漸遠(yuǎn),但天然的文學(xué)母文化給了他們理解科學(xué)的認(rèn)知能力和認(rèn)知方式。他們應(yīng)用科學(xué)觀念回看文學(xué),然后用科學(xué)化了的文學(xué)觀念對國人思想批判。于是就誕生了本土化的“德先生”和“賽先生”。用任鴻雋夫人陳衡哲的話來證明,“ 那 時(shí)(1914年)在留學(xué)界中,正激蕩著兩件文化革新的運(yùn)動(dòng)。其一,是白話文學(xué)運(yùn)動(dòng),提倡人是胡適之先生;其二,是科學(xué)救國運(yùn)動(dòng),提倡人便是任叔永先生。”[3]

任鴻雋試圖將自然科學(xué)研究方法引入中文表達(dá),將國文打造成能夠與世界學(xué)術(shù)交流接軌的語言,即一套能夠表述自然科學(xué)的漢語系統(tǒng),這樣的漢語系統(tǒng)因?yàn)楦挥欣硇阅芰梢猿休d自然哲學(xué),形成新的價(jià)值觀和審美體系。任鴻雋認(rèn)為這才是新的文學(xué)。用他的話說,“文學(xué)主情、科學(xué)主理”,近代文學(xué)必須改頭換面,能容納和表達(dá)科學(xué),才能以理智的情感打動(dòng)人,教育和指導(dǎo)人生。這顯然是中國傳統(tǒng)的“主知”派古文觀念在作祟。然而當(dāng)時(shí)新文學(xué)在西方現(xiàn)代審美規(guī)定性的強(qiáng)烈影響下,章太炎所代表的這一派文學(xué)觀終于成為文學(xué)史之外的文化存在至今。任鴻雋的文學(xué)觀甚至被淹沒,取而代之的成為了科學(xué)史研究范疇。正視任鴻雋的“文學(xué)觀”,分析近代文人的文化潛意識,才能全面考察新文化運(yùn)動(dòng)的全貌,了解文學(xué)革命的多重姿態(tài),以及文人向?qū)W者轉(zhuǎn)化、文學(xué)與現(xiàn)代學(xué)術(shù)徹底分軌的歷史過程。

圖1 任鴻雋(1886—1961 年)

圖2 陳衡哲與任鴻雋

01

從對章太炎亦步亦趨直至超越:古文經(jīng)學(xué)是任鴻雋至關(guān)重要的學(xué)術(shù)背景

1.1 任鴻雋的中學(xué)時(shí)代:“合中西之言”的《訄書》打開任鴻雋的革命和學(xué)術(shù)視野

任鴻雋從小在晚清復(fù)雜的思想環(huán)境中成長。無論是古文經(jīng)學(xué)還是今文經(jīng)學(xué),在促進(jìn)西方思想傳播、達(dá)成文以致用、開啟行動(dòng)和思想革命閘門上發(fā)揮著共同的作用。任鴻雋出生在1886年,6歲進(jìn)家館學(xué)習(xí)四書五經(jīng)打下很好的舊學(xué)功底。8歲時(shí)趕上多事之秋。1894年甲午中日戰(zhàn)爭,中國慘遭失敗。維新運(yùn)動(dòng)之后,梁啟超的“新文體”逐漸成為科舉取士的流行文體,“做慣八股文的讀書人驟然失去依傍,梁啟超帶有“策士文學(xué)”風(fēng)格的“新文體”便成為應(yīng)試考者的枕中之秘”[4]。18歲時(shí),任鴻雋以優(yōu)異的傳統(tǒng)策論文章考取秀才之名,于1904年“未廢科舉前最末一次考試”“以第三名”[5]被取為府學(xué)生。新式學(xué)堂的教育以維新思想為內(nèi)容。如馬建忠的《馬氏文通》,嚴(yán)復(fù)《群己權(quán)界說》,同時(shí)也有越封殺越流傳的梁啟超《新民叢報(bào)》,都激蕩著年輕的任秀才之心,誘使他走上改良之路。“有人翻印梁任公之《滅國新法論》,讀之尤令吾感動(dòng)。”《滅國新法論》旨在宣傳新民思想,呼吁效仿西方政治文化制度,在古老的中國掀起一場革命。慷慨的言論讓年輕氣盛的任鴻雋看來“漸不以校課為滿足,而時(shí)時(shí)作改革運(yùn)動(dòng)。”學(xué)校面對這樣不夠安分守己的學(xué)生自然欲除之而后快,責(zé)令他轉(zhuǎn)到短期師范班,一年半之后于1905年畢業(yè)。在這短暫的一年多學(xué)習(xí)中,維新派的今文經(jīng)學(xué)煽動(dòng)起了他的行動(dòng),而思想革命的種子則由古文經(jīng)學(xué)播種。章太炎的《駁康有為論革命書》和《訄書》進(jìn)入他的視野。“答康書是以魏晉人的吐屬,講排滿革命的道理,真是淋漓痛快,得未曾有。”“議論精辟,辭語爾雅,在當(dāng)時(shí)談革命的文字中可謂獨(dú)樹一幟。”“《訄書》則是他講學(xué)的論著,文字艱深古奧,甚為難讀。”盡管如此,“在一個(gè)暑假中仍把此書點(diǎn)讀一過。從此對于太炎先生的思想文筆我是五體投地地佩服的。”[6]

圖3 《訄書》 章太炎著 鄒容題書名

《訄書》是章太炎的早期著作,也是章太炎第一部論學(xué)的綜合型著作。這部書在章太炎的生涯中多次修訂,體現(xiàn)了他不同時(shí)期的學(xué)術(shù)思想。這部書于1900年4月刊行,由梁啟超題寫書名。這是章太炎思想與保皇派立場一致時(shí)期的集大成之作。然而之后章太炎與康梁思想決裂,走向排滿革命。1902年重訂《訄書》,1903年春《訄書》重訂本脫稿,書名由革命黨人鄒容題寫。任鴻雋稱自己1904年讀到了《訄書》,就是這重訂之后的第二版,“記得《訄書》初版(實(shí)則第二版)的書面是《革命軍》的作者川人鄒容署簽……”[6]這一版里收錄的《客帝匡謬》《分鎮(zhèn)匡謬》,是對過去保皇思想的糾正,“可見先生曾有一時(shí)期贊同保皇黨的保滿主張,而提出了‘客帝’這個(gè)新名詞,但后來把這個(gè)主張改變了。”據(jù)任鴻雋說對章太炎的“思想文筆”佩服,不過是對用訓(xùn)詁、考據(jù)、義理的古文經(jīng)學(xué)文章方法陳述革命思想感到耳目一新。從1897年章太炎在《經(jīng)世報(bào)》發(fā)表《變法箴言》就提出“民不知變,而欲速其變,必合中西之言以喻之。”[7]這“合中西之言”的代表作就是《訄書》[8]219-220(章太炎大量吸收中外優(yōu)秀的學(xué)術(shù)思想,“1903年他刪革重訂《訄書》,一個(gè)顯著的特點(diǎn)就是引述了大量西方近代人類學(xué)、社會(huì)學(xué)、哲學(xué)、文學(xué)、語言學(xué)論著,甚至直接用作自己理論的依據(jù)。”)。這部書是他“儒學(xué)思想生成的初步”“取消作為傳統(tǒng)文化支柱的儒學(xué)的神圣性,一定程度上破壞了中國人的意義和秩序世界,孕育著走向全盤西化的可能。”[9]章太炎從義理方面闡發(fā)諸子思想精髓,補(bǔ)正儒學(xué)的不足,突破了儒學(xué)唯我獨(dú)尊的地位,較康梁維新派托古改制來說將學(xué)術(shù)朝著近代方向推進(jìn)一步。特別是將西方自然科學(xué)和西方哲學(xué)引入,“使他的宇宙論和認(rèn)識論發(fā)生了根本的變化”,經(jīng)過西學(xué)來補(bǔ)足的國學(xué),邁出致用和求真的一步。國學(xué)具備求真和致用的能力之后,伴隨著西方內(nèi)容的大量輸入,中國文化走向全盤西化自然就有了可能。章太炎一個(gè)拋磚引玉的動(dòng)作,給了任莫大的文化力量和資源,給日后任鴻雋開啟全盤西化文化之路打下一個(gè)思想基礎(chǔ)。

從接觸《訄書》開始,章太炎成為任鴻雋的精神偶像。偶像的力量到任1905年進(jìn)入中國公學(xué)之后得到了倍增。中國公學(xué)——一所留日學(xué)生創(chuàng)辦的學(xué)校——彌漫著強(qiáng)烈的排滿革命情緒。“其(教育)程度僅為中等,而政治改革空氣卻極濃厚。余樂其與己見相合,故即居之。”[5]于是“剪發(fā)易裝,雖由此冒革命黨之嫌疑,不顧也。”任讀書期間恰逢章太炎“于出獄后赴東京前,曾來公學(xué)洗過澡”,更坐實(shí)了“中國公學(xué)被認(rèn)為革命黨的大本營,并非無故”[10],并且能與章太炎這位革命偶像擦肩而過,在任的筆觸間流露出頗為自豪的語氣。這種激勵(lì)給任鴻雋留下諸多誘惑,為今后的師生之緣埋下伏筆。追隨革命者腳步,奔赴日本留學(xué),就成了任鴻雋的不二之選。

1.2 任鴻雋留日時(shí)期:參加章太炎舉辦的“國學(xué)講習(xí)會(huì)”,全面學(xué)習(xí)章太炎古文經(jīng)學(xué),并效仿章太炎走上以文革命的政治道路

1908年任鴻雋到日本留學(xué),期間加入中國同盟會(huì),任四川分會(huì)會(huì)長。有感于革命黨暗殺活動(dòng)必須以炸藥為武器,于是決計(jì)學(xué)習(xí)應(yīng)用化學(xué)。“一切為革命二字所支配”[5]。而此時(shí),正值章太炎主持《民報(bào)》期間講授國學(xué)。任鴻雋意外地得到了近距離跟隨章太炎系統(tǒng)學(xué)習(xí)國學(xué)的機(jī)會(huì),“于形聲訓(xùn)詁及諸子源流之學(xué)略窺涯涘,顧亦可謂意外之收獲也已。”用任鴻雋的話說,1908—1911在日本求學(xué)的三年,“自己認(rèn)為值得的,恐怕是從章太炎先生讀了幾年國學(xué)”[10]。

章太炎在日本期間講授國學(xué)影響頗大。許壽裳記錄“地址就在先生的寓所——牛込區(qū)二丁目八番地《民報(bào)》社,每星期日清晨,我們前往受業(yè)……我們同班聽講的,是朱蓬仙,龔未生,錢玄同,朱逖先、周豫才(樹人,即魯迅),周起孟(作人),錢均夫,和我共八人”[11],這一班八個(gè)人中并沒有任鴻雋,因?yàn)轸斞浮芭麓蟀嗵s沓”[12],請章太炎專門給這八個(gè)人單開了小班講授。任鴻雋是大班學(xué)員。所謂大班,就是一班熱心國學(xué)的留學(xué)生邀請章太炎講國學(xué),“在東京神田區(qū)大成中學(xué)借了一個(gè)講堂”,“每一周一次,大約繼續(xù)了一二年”[6]。講習(xí)的內(nèi)容包括顧炎武的《音學(xué)五書》,段玉裁的《說文解字注》,郝懿行的《爾雅義疏》,王念孫的《廣雅疏證》等小學(xué)著作,包括《莊子》在內(nèi)的諸子學(xué),以及系統(tǒng)的中國文學(xué)史。章太炎講座的內(nèi)容后來被他整理成為《文史》《新方言》《嶺外方音集》《莊子解故》《國故論衡》。

蘇報(bào)案之后居于日本的這一時(shí)期是章太炎治學(xué)的黃金時(shí)期。在日本期間的章太炎在學(xué)術(shù)上完成了以小學(xué)為根柢,用唯識宗來梳理諸子學(xué),將儒學(xué)的權(quán)威降低,以學(xué)術(shù)的觀點(diǎn)和致用的目的,綜合西方自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)來達(dá)到思想革命的目的。對比康梁三統(tǒng)改制主張變法來說,章太炎國學(xué)研究所顯露出的民族主義思想更符合激進(jìn)的時(shí)代要求。而這種講學(xué)更“主精深謹(jǐn)嚴(yán)”,是章太炎的治學(xué)所獨(dú)具的。

李澤厚評價(jià)章太炎“很明顯是擔(dān)任了一個(gè)思想家、宣傳家的角色。”“他主要是憑一支筆進(jìn)行斗爭,在思想領(lǐng)域內(nèi)起了重要作用。”[2]389這種謹(jǐn)嚴(yán)的治學(xué),充滿著革命的情緒令任鴻雋頗為心儀。用筆戰(zhàn)斗點(diǎn)燃了任鴻雋革命的智慧。首先,他仿照章太炎從古文經(jīng)學(xué)出發(fā),調(diào)用典籍、歷史資源,用強(qiáng)大的論據(jù)論證陳述反滿思想,“當(dāng)時(shí)頗覺得于如何去學(xué)習(xí)中國文字已有把握,也曾努力做過幾篇文章”,在四川保路運(yùn)動(dòng)時(shí)期,撰寫的《川人告哀文》發(fā)表,引發(fā)輿論強(qiáng)烈反響[10](據(jù)任鴻雋介紹,他參與四川保路運(yùn)動(dòng),“做了一篇《川人告哀文》登在上海的《民立報(bào)》上,當(dāng)時(shí)日本新聞界頗注意中國的言論,《川人告哀文》登出后,《朝日新聞》的上海訪員曾打電到日本,說有這樣一篇慷慨激昂的文章出現(xiàn)。我又曾受東京同學(xué)會(huì)的囑托,做了一篇《為鐵道國有告國人書》,也是一篇激烈的文字。”)。他的革命能力得到孫中山賞識,一度成為辛亥革命勝利后臨時(shí)總統(tǒng)府秘書,起草政治文章。袁世凱竊國之后,任鴻雋主動(dòng)請辭赴美留學(xué),竟遭到政府的挽留。利用古文經(jīng)學(xué)從事革命斗爭的活動(dòng)完全是任對章的效仿。而他赴美留學(xué),開辦《科學(xué)》雜志,成立中國科學(xué)社,全力以赴思想救國,則更是得益于章的精神指引。這一階段,密切跟隨章太炎學(xué)習(xí)古文經(jīng)學(xué)給他早年的科學(xué)救國實(shí)踐打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

1.3 任鴻雋留美時(shí)期:建立科學(xué)化文學(xué)觀,開啟科學(xué)救國的歷程

任鴻雋早年追隨古文經(jīng)學(xué)大師章太炎的腳步,故而能將“義理、考據(jù)、詞章”的治學(xué)方法融匯在對自然科學(xué)思想的傳播和考察之中。因而他一進(jìn)入美國,就有覺悟超越一個(gè)學(xué)科一種知識的界限,將科學(xué)知識、科學(xué)文化、科學(xué)思想通盤考慮,引入中文,這就是他1914年在《留美學(xué)生季報(bào)》上倡言建立“學(xué)界”的主要目的。其胸懷較其他留學(xué)生要博大和寬廣。這是他后來之所以能擔(dān)當(dāng)《科學(xué)》雜志精神領(lǐng)袖所具有的高度。正如夫人陳衡哲記錄任鴻雋所說的話:“‘所謂科學(xué)者,非指一化學(xué)一物理學(xué)或一生物學(xué),而為西方近三百年來用歸納方法研究天然與人為現(xiàn)象所得結(jié)果之總和……同時(shí),欲效法西方而擷取其精華,莫如紹介整個(gè)科學(xué)’。”[3]任鴻雋曾評價(jià)章太炎是“通人”[6](參見任鴻雋《記章太炎先生》中說,“當(dāng)先生講中國文學(xué)史時(shí),有一天我們見先生的門首列了一個(gè)小榜,把中國古來的文人分為幾類:第一是通人,如東漢的王仲任、仲長統(tǒng),隋的王通,宋的司馬光,屬于此類;……我們當(dāng)時(shí)竊竊私議,以為先生是屬于第一類的。”),即學(xué)者和文人的特點(diǎn)兼而有之,因此“通人”的理想成為任一生致力的目標(biāo)。因而他在20世紀(jì)初堅(jiān)持用古文妙筆譜寫科學(xué)思想,并將之視作文學(xué)。而且身體力行這一文學(xué)觀,鼓勵(lì)文學(xué)走上理性的道路。正因此,他與好友胡適進(jìn)行白話文辯論時(shí),認(rèn)定“績學(xué)”而非語言形式才是文學(xué)革命的要義。文學(xué)內(nèi)容遠(yuǎn)比“文從字順”的形式革命更有意義。文人學(xué)者化才是徹底實(shí)現(xiàn)文學(xué)革命的根本之道。

今天看來,科學(xué)化文學(xué)觀是一種非常機(jī)械的文學(xué)觀念,卻是近代文章學(xué)向現(xiàn)代文章學(xué)邁進(jìn)的重要一環(huán)。自康梁今文經(jīng)學(xué)利用夾雜中西詞匯半文半白的“新文體”和氣勢滂沱的語言氣勢征服讀者心靈,到章太炎古文經(jīng)學(xué)從字源訓(xùn)詁入手,以大量中國經(jīng)史、西方思想嚴(yán)密論證、到任鴻雋進(jìn)一步強(qiáng)化用自然科學(xué)改觀文學(xué),走出一條科學(xué)化的文學(xué)之路,這一條發(fā)展脈絡(luò)既可以印證西學(xué)東漸日漸加深直至全盤西化的過程,也可看出近代文人向現(xiàn)代學(xué)者邁進(jìn)的歷史步驟。研究此可以發(fā)現(xiàn)文學(xué)和學(xué)術(shù)脫離、近代文人和現(xiàn)代學(xué)者身份分離的軌跡。

但是,任鴻雋潛意識下的文學(xué)情感,無意識地充當(dāng)了學(xué)術(shù)全盤西化的媒介策略。西學(xué)東漸以來,愈加追求功利實(shí)用的文學(xué)也最終一步步脫離中國文章學(xué)的范疇,成為現(xiàn)代學(xué)術(shù)論說文的雛形。而當(dāng)時(shí),新文學(xué)正加急躍進(jìn),在西方現(xiàn)代主義和現(xiàn)實(shí)主義的思潮中朝著獨(dú)立審美特質(zhì)的方向發(fā)展。現(xiàn)代文學(xué)和現(xiàn)代學(xué)術(shù)最終脫離傳統(tǒng)意義上中國“文學(xué)”的共同源頭而各自發(fā)展。

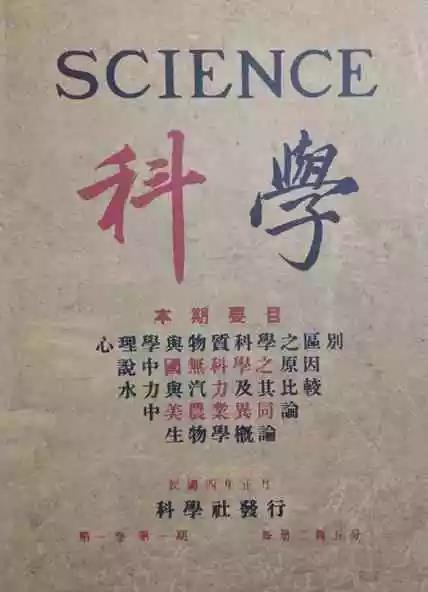

圖5 中國科學(xué)社第一屆董事會(huì)合影(1915年10月25日,康奈爾大學(xué))

(前排:趙元任、周仁,后排:秉志、任鴻雋、胡明復(fù))

圖6 《科學(xué)》創(chuàng)刊號,1915年出版

未完待續(xù)

參考文獻(xiàn)

[1] 魯迅.關(guān)于太炎先生二三事[M].//陳平原 杜玲玲編.追憶章太炎.北京:中國廣播電視出版社,1996:47-49.

[2] 李澤厚.中國現(xiàn)代思想史論[M].北京:三聯(lián)書店,2008:6.

[3] 陳衡哲.任叔永先生不朽[M]//任鴻雋.科學(xué)救國之夢.上海:上海科技教育出版社,2002:745-748.

[4] 夏曉虹.燕園學(xué)文錄[M].上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2011:110

[5] 任鴻雋.五十自述[M]//任鴻雋.科學(xué)救國之夢.上海:上海科技教育出版社,2002:675-689.

[6] 任鴻雋.記章太炎先生[M]//陳平原 杜玲玲編.追憶章太炎.北京:中國廣播電視出版社,1996:266-270.

[7] 章太炎.變法箴言[N].經(jīng)世報(bào) 創(chuàng)刊號,1897.

[8] 陳雪虎.“文”的再認(rèn):章太炎文論初探[M].北京:北京大學(xué)出版社,2008.

[9] 張昭軍.儒學(xué)近代之境——章太炎儒學(xué)思想研究[M].北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2002,2002:61.

[10] 任鴻雋.前塵瑣記[M]//任鴻雋.科學(xué)救國之夢.上海:上海科技教育出版社,2002:690-715.

[11] 許壽裳.從章先生學(xué)[M]//陳平原 杜玲玲編.追憶章太炎.北京:中國廣播電視出版社,1997:259-262.

[12] 周作人.民報(bào)社聽講[M]//陳平原 杜玲玲編.追憶章太炎.北京:中國廣播電視出版社,1997:263-265.

[13] 任鴻雋.建立學(xué)界論[M]//任鴻雋.科學(xué)救國之夢.上海:上海科技教育出版社,2002:3-9.

[14] 章太炎 .國學(xué)講習(xí)會(huì)序 [N] 民報(bào) .第 7 號。

[15] 任鴻雋.建立學(xué)界再論[M]// 任鴻雋. 科學(xué)救國之夢. 上海:上海科技教育出版社,2002:10-13.

[16] 任鴻雋.科學(xué)與教育[M]//任鴻雋.科學(xué)救國之夢.上海:上海科技教育出版社,2002:61-67.

[17] 吳承學(xué).中國文章學(xué)成立與古文之學(xué)的興起[J].中國社會(huì)科學(xué),2012(12):138-156.

[18]章太炎.國故論衡[M].上海:上海古籍出版社,2003:84.

[19] 任鴻雋.論學(xué)[M]//任鴻雋.科學(xué)救國之夢.上海:上海科技教育出版社,2002:84-87.

來源:《科普研究》2019.第2期