徐懷中:假如從不曾有過公劉的詩

回想解放戰(zhàn)爭后期,全國各地大量青年學(xué)生與知識分子,加入人民解放軍滾滾洪流,不僅大大加速了解放全中國的進(jìn)軍步伐,也為日后新中國建設(shè)提供了雄厚的人才準(zhǔn)備。江西南昌一批大中學(xué)生,進(jìn)入以劉伯承將軍為校長的軍政大學(xué)第四分校。他們以軍校學(xué)員身分,即刻隨第二野戰(zhàn)軍第四兵團大軍南下,沿滇、桂、黔邊地實施戰(zhàn)略大迂迴,歷經(jīng)“八千里路云和月”,直抵云南邊陲。這個熱血青年的隊列中,就有我們常常懷念的公劉先生。

粗略計算下來,包括公劉、白樺、林予、彭荊風(fēng)、周良沛、郭囯甫、趙季康、蘭芒、陳希平、姚冷、王公浦等近20位“文化人”,便是新中國成立之初出現(xiàn)在“彩云之南”而名揚全國的那一個文學(xué)群體,是云南軍區(qū)文化部長馮牧麾下的一支所向披靡的勁旅。全國各大報刊雜志連續(xù)發(fā)表他們的小說、詩歌、散文,電影院里也在播映他們編劇的故事片和歌劇片,一時之間傳為中國文壇佳話。

我是1955年西南軍區(qū)撤銷才奉調(diào)云南軍區(qū)的,那時公劉、白樺他們早已上調(diào)軍總政文化部創(chuàng)作室,未能作為軍內(nèi)同建制戰(zhàn)友一起從事專業(yè)文學(xué)寫作。但此后有很多接觸機會,彼此來往緊密,儼然是一個山頭的軍界老友。我比公劉入伍早幾年,算得上是“老資格”了。他長我兩歲,文化水平及學(xué)識修養(yǎng)令我十分仰慕,無論哪一方面,都應(yīng)當(dāng)虛心向這位老大哥學(xué)習(xí)。我們這個圈子里,大家年輕氣盛,但未見有哪一位自以為可以在公劉面前張狂一下的。我的長篇小說《我們播種愛情》寫出初稿,花300元找打字社打印出來,親自登門給公劉兄送上一份,請他指點。他少不得講了許多鼓勵的話,還是誠懇地提出了很好的意見和建議。他認(rèn)真讀過了我那二十幾萬字,沒有敷衍我。

人們只看到,這個文學(xué)群體在報刊版面上叱咤風(fēng)云,并不了解他們?nèi)绾稳諒?fù)一日年復(fù)一年,跋涉在遙遠(yuǎn)的云南邊防線上。那時邊遠(yuǎn)地區(qū)人跡罕至,沒有路走,要用砍刀開辟一條通道。阿佤山還遺留殺人頭祭谷的原始習(xí)俗。傣族地區(qū)惡性瘧疾很嚴(yán)重,那個時候只知叫做瘴氣,許多村寨空無一人,全都遠(yuǎn)逃他鄉(xiāng)去了。公劉他們就是在這樣極端困難的條件下,隨第一批邊疆工作隊下去。高黎貢山、哀牢山、無量山、梅里雪山,以及烏蒙山系的峰巒埡口,無不留下他的手模腳印,留下他們?yōu)檫吔胶有蹅ニ惺艿降恼鸷撑c無盡的遐想。記不清穿破了多少雙軍用膠底鞋,以自己腳步反復(fù)丈量過2000多公里邊防第一線,走訪每一個一線邊境哨所。這才有了公劉的那一行詩句:“這座山是邊防陣地的制高點/而我的刺刀則是真正的山尖”。

平時讀詩,感覺大多彼此相近相似,蓋住了姓名,會以為出自同一作者之手。但我從不記得,有哪一位詩人與公劉靠色。那么,公劉與眾不同之處究竟在哪里?他的詩行里找不到口號化、公式化、概念化痕跡,找不到那種廉價的激情與矯飾。凡下筆必定是出之于自然,出之于率真,出之于自己心底。常常見到他隔著眼鏡鏡片,閃現(xiàn)出一絲會意的微笑,似乎早已是一切了然于心。他對客觀事務(wù)觀察具有超強的敏銳性,且又從不人云亦云隨波逐流,見觀音菩薩就連忙拜倒。他的詩作不僅富于瑰麗奇崛的藝術(shù)想象力,更難能可貴的是,字里行間往往隱含著某種哲理的鋒芒。與其說這是一位詩人,不如更準(zhǔn)確地說,這是一位原名叫做劉耿直的、具有獨立思考品格的行吟思想家。

公劉十幾歲就在香港報刊上發(fā)表文章,開始以著文來養(yǎng)家糊口了。直到新中國成立以后,他還經(jīng)常為昆明《正義報》寫評論寫散文,將稿費寄回江西,奉養(yǎng)他的老父親。不妨說,正因為自幼孤身一人苦苦奮斗,隨著閱歷增長便迅速成熟起來,并且構(gòu)成了他特行獨立堅毅不屈的人生姿態(tài)。更加之他古書典籍閱覽廣博,學(xué)富五車,筆力堅實,不是一般寫詩的人可以望其項背的。

眾多評論家說,在中國只有公劉一人,可與艾青比肩。為作家詩人排座次,這種做法缺乏科學(xué)性,因為仁者見仁智者見智,并無法制訂出一個絕對公平合理的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。但我相信,有一點大家肯定是有共識的。讓我們閉上眼睛默然設(shè)想,假如從不曾有過公劉的詩,中國詩壇是否會顯得清冷了許多呢?是否會顯得貧瘠了許多呢?是否會顯得過于淺顯又過于通用化了呢?

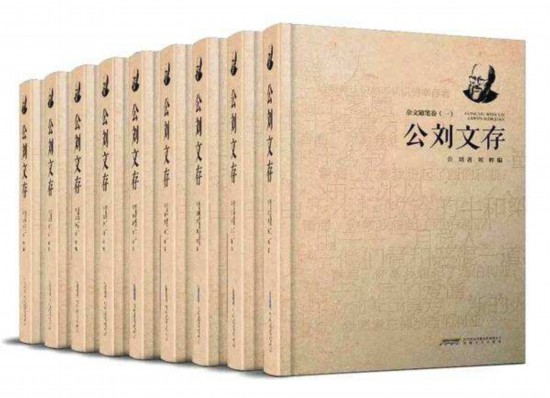

上帝憐見,給了公劉一個好女兒。小麥幾乎是憑一己之力,為父親出版了九卷本的《公劉文存》。無論是對父親的親骨親血之情,還是她個人的人品才情,全部體現(xiàn)在這一部文集中了。書出得十分大氣樸實,與詩人正相匹配。文存共得九卷,九在中國古代文化中被視為最高數(shù)字。九卷雄文,厚重之極,公劉兄可以含笑而去了!