《愛與圣奧古斯丁》:重新發(fā)現(xiàn)阿倫特

《愛與圣奧古斯丁》,[美]漢娜·阿倫特著,[美]J. V. 斯考特、J. V. 斯塔克編,王寅麗、池偉添譯,漓江出版社,2019年9月出版,348頁,55.00元

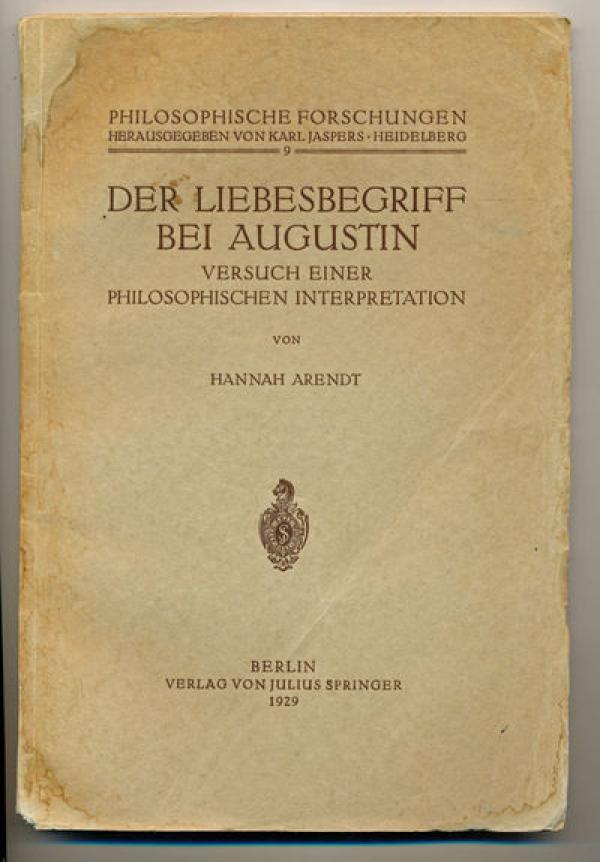

漢娜·阿倫特1929年在她的導(dǎo)師,著名存在主義哲學(xué)家雅斯貝爾斯指導(dǎo)下完成了博士論文《奧古斯丁的愛的概念》(Der Liebesbegriff bei Augustin),這是她登上學(xué)術(shù)舞臺的首部著作,1929年由施普林格出版社在柏林出版。受她政治思想吸引的的研究者們很少注意到這部以神學(xué)為主題的作品,但在奧古斯丁學(xué)界,她大膽挑戰(zhàn)這位教父權(quán)威的觀點卻不時受到關(guān)注。其實阿倫特跟她的另一位著名導(dǎo)師海德格爾一樣,都是從神學(xué)轉(zhuǎn)向了哲學(xué)研究。阿倫特十六歲就讀過康德的《純粹理性批判》和《理性界限內(nèi)的宗教》,她高中從文科中學(xué)退學(xué)后,先在柏林大學(xué)旁聽了幾個學(xué)期。在那里,天主教存在主義神學(xué)家羅曼諾·瓜爾蒂尼(Romano Guardini)的神學(xué)課吸引了她,接著她醉心于丹麥神學(xué)家和哲學(xué)家克爾凱郭爾的著作,從而做出了主修神學(xué)的決定。1924年她提前一年通過了中學(xué)畢業(yè)會考獲得大學(xué)入學(xué)資格,進入了馬堡大學(xué)。阿倫特在馬堡期間也選修過德國神學(xué)家魯?shù)婪颉げ紶柼芈≧udolf Bultmann)的新約神學(xué)課程,布爾特曼以對“新約的非神話化”研究著稱。不過阿倫特很快就放棄了神學(xué),轉(zhuǎn)而跟隨海德格爾和雅斯貝爾斯所引領(lǐng)的哲學(xué)批判潮流。

阿倫特的博士論文——《奧古斯丁的愛的概念》

對于她的博士論文最終為何以奧古斯丁為選題,她馬堡時期的同學(xué)、終身好友漢斯·約納斯說,當(dāng)時以奧古斯丁為論文題目是流行而常見的做法,而且那時海德格爾和雅斯貝爾斯都熱衷回應(yīng)“奧古斯丁的存在主義信息”。海德格爾1921年在弗萊堡大學(xué)夏季學(xué)期的課程講授過“奧古斯丁與新柏拉圖主義”,雅斯貝爾斯自己也寫過大哲學(xué)家導(dǎo)論中的一卷:《柏拉圖與奧古斯丁》(英文版1957年由阿倫特編輯出版),這些都顯示出1920至1930年代的德國現(xiàn)象學(xué)對奧古斯丁式存在主義的熱情。顯然阿倫特不是把奧古斯丁當(dāng)成教父神學(xué)家,而是當(dāng)成存在哲學(xué)家來闡釋的。她聲稱她的論文對奧古斯丁的解釋要“捍衛(wèi)一種純哲學(xué)的探索”和“避免教條化”,“嘗試穿透奧古斯丁自己都未能澄清的幽深之處”。海德格爾的迫人直面的死亡、在世的沉淪,雅斯貝爾斯的“存有”或“大全”,都在論文中清晰可見。另外,她以奧古斯丁最具有標(biāo)志性的一個概念——“愛”為主題,也是意味深長的,有人認為這與她對海德格爾秘密的、失敗的愛情有關(guān)。的確,在他們兩人1929年前的通信中,“愛”是一個被“實在性”“命運”“生存”等存在主義詞匯包裹起來的、兩人之間的暗語。但是正如奧古斯丁的《懺悔錄》始于對“我是誰”的自我找尋,而終于自我被上帝尋回的道路一樣,阿倫特也透過對奧古斯丁這一重要概念的重新詮釋,告別了她后來視為私人的、“非世界性”的“愛情”,發(fā)展出公共性的“世界之愛”。

阿倫特,1924年

重新編輯的英文本

阿倫特從1933年離開德國流亡開始,德文版的博士論文始終帶在身邊。1962年她和出版社簽訂了一份翻譯出版其博士論文的合同,論文由翻譯過雅斯貝爾斯多部著作的阿什頓(E. B. Ashton)翻譯,英譯稿得到了她的肯定。在她1964年1月13日致喬治·麥克肯納(George McKenna)的一封信中,就博士論文何時能與讀者見面的問題,她回復(fù)說:“我博士論文的英譯稿已經(jīng)拿到了,預(yù)計今年或1965年出版。我還騰不出時間把譯文過一遍,但我想譯得很棒。”事實上一拿到譯稿她即著手修訂,在與瑪麗·麥卡錫的通信中她曾簡短提及此事(《朋友之間:漢娜·阿倫特、瑪麗·麥卡錫書信集,1949-1975》,章艷譯,中信出版社,2016年)。在1965年10月20日發(fā)自紐約伊薩卡城的信里,阿倫特詳述了她最近的歐洲之旅和她與雅斯貝爾斯的會面,然后她提到了她修改博士論文的工作:

我給自己找了個荒唐的差事——幾年前麥克米倫出版公司要出版我當(dāng)年寫奧古斯丁的博士論文。當(dāng)時我需要錢(不是很需要錢,但確實有用),于是答應(yīng)他們了。譯文兩年前就送過來了,到現(xiàn)在我再沒有了借口,唯有仔細看一遍。這真是一種折磨。我?guī)缀跏窃谌恐貙懀直M量不加新的東西,而只是用英語(而不是拉丁語)去解釋我在二十多歲時的想法。這樣做或許不值得,我應(yīng)該直接把錢退回去,但現(xiàn)在我又奇怪地著迷于這次不期而遇。我有差不多二十年沒讀過這東西了。

要盡可能地保留二十多歲時的想法,并用英語重新解釋,困難可想而知。阿倫特先是在阿什頓譯文的空白處做了多處訂正和增補,后來干脆自己在打字機上重打了第一章第一節(jié)至第二章第一節(jié),有的地方把原文里的腳注加進了正文,有的地方加入了原稿中沒有的文字,以使原來的論證更有力或觀點更清晰。但她的重打計劃到第二章第一節(jié)中間部分就停頓下來了,最終放棄了出版計劃。1996年J. V. 斯考特和J. C. 斯塔克(Joanna Vecchiarelli Scott & Judith Chelius Stark)根據(jù)博士論文英譯稿,以及1964至1965年間阿倫特本人對其所做的修訂,編輯出版了《愛與圣奧古斯丁》的英文版。這本書因此囊括了兩部分:第一章到第二章第一節(jié)采用了阿倫特在打字機上重打的內(nèi)容(B版),導(dǎo)言、第二章中間開始到第三章采用了她對阿什頓譯文的修訂(A版)。兩位編者認為有理由猜測,隨著阿倫特在六十年代中期卷入艾希曼審判而引起的空前爭議和忙碌,她的博士論文出版計劃不得不擱淺了。但其他一些研究者例如卡諾凡(Margaret Canovan)則認為,阿倫特最終發(fā)現(xiàn)要重新表述早年思想是無望的嘗試,遂在第三卷之前放棄了她重訂博士論文的計劃。

阿倫特1929年取得博士學(xué)位后,曾在《法蘭克福時報》上發(fā)表過一篇短文《奧古斯丁與新教》,作為對奧古斯丁逝世一千五百周年的紀念,那篇文章表明她很早就具有了奧古斯丁對于現(xiàn)代世界的適切性問題的意識。但她的博士論文所代表的早期思想,跟她成熟時期的政治思想之間的關(guān)系,卻始終是有爭議的。實際上,在1931年前,除了博士論文外,阿倫特還寫過拉爾·瓦哈根的傳記,后者直到1938年才完成最后兩章,于1958年出了英文版。由于此書所涉及的猶太人身份和賤民-新貴的主題,同她后來在《極權(quán)主義的起源》中論述的反猶主義,以及對自由主義政治文化的批判更為相關(guān),與博士論文的神學(xué)主題相比,更易于為對阿倫特的“政治解讀”所接受。因為她從1933年逃離納粹德國到五六十年代作為活躍的美國公共知識分子的寫作,都是跟政治緊密聯(lián)系在一起的。揚-布魯爾(Young-Bruehl)在她關(guān)于阿倫特的權(quán)威傳記(《愛這個世界:漢娜·阿倫特傳》,陳偉、張新剛譯,上海人民出版社 ,2017年)中就斷言,阿倫特的政治思想是跟她早期神學(xué)觀點的決裂。卡諾凡在寫作《阿倫特政治思再釋》前,研究過保存在美國國會圖書館的經(jīng)阿倫特修訂的博士論文英文稿,結(jié)果是她更確信了極權(quán)主義經(jīng)驗對阿倫特思想的決定性作用,她驚訝于青年阿倫特不關(guān)心政治,“沉浸在一種特殊的非世界的智識興趣中”。她得出結(jié)論說,顯然是來自納粹的直接威脅,迫使阿倫特放棄了“反政治的神學(xué)研究這種無關(guān)政治的理智興趣”(《阿倫特政治思想再釋》,陳高華譯,人民出版社,2012年)。

也就是說,對于修訂稿未能如約出版的原因的猜測,實際上受兩種解釋態(tài)度的支配:斯考特和斯塔克認為,阿倫特的博士論文提供了她從德國現(xiàn)象學(xué)、神學(xué)到政治思想轉(zhuǎn)變過程中的“缺失的一環(huán)”,換言之,阿倫特后來對公共世界的熱情和對現(xiàn)代性的批判可以追溯到奧古斯丁;而卡諾凡等主流研究者認為,阿倫特的博士論文與成熟時期的政治思考之間有著清晰的界限,阿倫特的政治思想是跟她早期神學(xué)興趣決裂的結(jié)果。

博士論文的主題

奧古斯丁的愛觀,對后世最大的影響就是提出了圣愛(caritas)/貪愛(cupiditas)的兩重區(qū)分:圣愛是對上帝的愛,貪愛是對被造物的愛,前者是“正確的愛”,它“追求永恒和絕對未來”,后者是“錯誤的、世俗的愛”,它“握住世界不放,從而構(gòu)造了世界”。前者讓人“返回”作為自身存在源頭的造物主,后者誘使人離開真實起源而陷入次一級的世界,誤以為先于他個人存在的、給定的世界就是他的起源。但阿倫特在博士論文中真正要問的是,在奧氏對愛的兩分法中,鄰人之愛的位置何在?在論文前兩章,她運用現(xiàn)象學(xué)方法分析了奧古斯丁愛的概念的兩種“概念語境”,第一個是欲望的語境,在此語境下,愛被定義為“欲求”(craving/appetitus),“愛不過是為了自身的緣故對某物的渴求”;第二個是造物主-被造物的語境,其中,愛是向著創(chuàng)造源頭的回返,向著過去之記憶的回歸。在前一語境中,兩種愛的區(qū)別在于不同的欲望對象,在后一語境中,兩種愛的區(qū)別在于時間性上返回到不同的起源(上帝和世界)。她分析的目的是要表明,在這兩種論愛的語境中,鄰人之愛都是從圣愛中派生出來的,從上帝之愛推出鄰人之愛的過程,不僅讓后者不具有一個獨立的地位,而且造成了對自我的否定和對世界的疏離,從而取消了“鄰人”自身的特殊性和他(她)與我們在世相遇的“相關(guān)性”。鄰人之特殊、切近被消除:“既然我不愛在這世界的歸屬中成就的我,我也不愛在具體屬世的境遇中與之碰面的鄰人。”“與我的同伴本人——在他們具體的在世存在以及與我的關(guān)系中——的相遇,始終被排除在外。”

在博士論文中,阿倫特關(guān)心的不僅是奧古斯丁神學(xué)中長期爭論的一個問題,即“鄰人之愛是否可能”,更是從“鄰人相關(guān)性”的角度發(fā)問。這個角度就使得她早期對鄰人之愛的關(guān)注,不再著眼于傳統(tǒng)神學(xué)的問題,而變成了對“人們之間的存在”和他們開啟的共同空間的關(guān)注。論文第三章從個人與上帝的關(guān)系轉(zhuǎn)向信仰者共同體,闡釋鄰人之愛的真正意涵要在信仰者共同體所共享的共同歷史命運“世界”中,才得到辯護。即她試圖把信仰者共同體(教會)闡釋為一個政治社群,而不僅僅是信徒碰巧有同一個信仰。這部分顯然跟她后來發(fā)展出的公共性思想最為相關(guān),但在原來的博士論文中草草收尾了,而她六十年代的修訂工作也從第二部分中間開始就中斷了。聯(lián)系到她后來對“愛”不具有世界性的批評,和把愛與政治對立起來的看法,也可以猜想阿倫特后來放棄重新編輯的工作,并非如兩位英文編者所認為的是工作重心的轉(zhuǎn)移,而是放棄了從奧古斯丁之愛來發(fā)展人類團結(jié)的嘗試。例如著名學(xué)者理查德·伯林,就因此質(zhì)疑重新編輯的博士論文在阿倫特研究中的重要性。

超越海德格爾

顯然,即使把阿倫特的博士論文放在一邊,也不影響對阿倫特成熟思想的理解和評價。但是斯考特和斯塔克編輯的英文版,則提供了一個從奧古斯丁式存在主義的角度,來理解阿倫特政治思想的可能性。例如,《人的境況》開篇就給出的、使人類活動成為必要和可能的那些人類條件:誕生性、有死性、世界性,她并未解釋它們來自何處,仿佛這些對讀者來說是預(yù)先就有的認識。開篇關(guān)于人的復(fù)數(shù)性、差異性的兩段引文都和奧古斯丁有關(guān),幾段之后,她又談到奧古斯丁第一個在哲學(xué)上提出了我是誰的問題。從博士論文中我們可以看到,世界、人的時間性生存、意愿等后期思想的主題,都紛紛在博士論文中首次亮相。雖然這些概念明顯受到海德格爾《存在與時間》的影響,但有兩個主題特別反映出阿倫特借助奧古斯丁而超越海德格爾的印記。

一個是關(guān)于“誕生性”的主題。B版最后一段對于奧古斯丁區(qū)分世界“開端”(principium)和人的“開端”(initium)的討論,是她在1963年修訂時特地加回到原文中的:

奧古斯丁寫道:“這個開端以前根本不存在。為了有這樣一個開端,人被造出來,在那之前沒有人。”……因此,正是為了創(chuàng)新(novitas)……人才被造。由于人能意識到、了解和記起他的“開端”或起源,所以他能作為一個開端者行動并創(chuàng)造人類故事。(B: 033190)

由此凸顯出她后來濃縮為人的“誕生性”這一概念在博士論文中產(chǎn)生的語境。這些修訂與她在后來其他著作中關(guān)于誕生性的討論相一致,都指向奧古斯丁關(guān)于人的創(chuàng)生的隱喻。(關(guān)于行動的存在論條件是人的“誕生性”的表述,最早出現(xiàn)在她1958年出版的《人的境況》和同年為《極權(quán)主義起源》寫的再版序言“意識形態(tài)與恐怖”中。她認為,人的出生構(gòu)成一個絕對意義上的新開端,行動和帶來新意義的言說,可謂政治人類學(xué)意義上的新生或“重生”。)在論文中,她也將對于人之誕生的喜悅,對比于她對海德格爾的中心主題——面對死亡的焦慮——的拋棄。“換言之,決定了人作為一個有意識的、記憶的存在者的關(guān)鍵事實,是出生或誕生性(natality),即我們以出生進入世界。決定了人是一個欲望存在者的關(guān)鍵事實是死亡或有死性(mortality),即我們在死亡中離開世界。”“給人的生存以統(tǒng)一性和整體性的,就是記憶而不是期待(例如,比較在海德格爾進路中對死亡的期待)。”

另一個主題是她從奧古斯丁那里吸取的“貪愛/圣愛”模式來解釋人與世界的關(guān)系。在奧古斯丁最常被用作政治文本的《上帝之城》中,他用“愛”來解釋“地上之城”和“上帝之城”這兩個社群空間的起源和它們在歷史中的發(fā)展。他理解的愛不是任意發(fā)揮的情感沖動,而是所有人類行為、習(xí)性、嗜好的心理學(xué)根源。即兩種根本的人類動機支配著兩種社群生活:“兩種愛分別造成了兩座城:對自己的愛構(gòu)成了塵世之城,甚至發(fā)展到蔑視上帝;對上帝的愛構(gòu)成了上帝之城,甚至發(fā)展到蔑視自我。一言以蔽之,前者將榮耀歸于自身,后者將榮耀歸于上帝。”(《上帝之城》14:28)自愛促使人們盡力榮耀自己,體現(xiàn)為貪欲和統(tǒng)治欲,它們在地上引起無窮無盡的分裂沖突,但也促使人類出于自保的聯(lián)合和共同生活的善而建立暫時的和平。而基督徒出于共同的上帝之愛,才能建立真實永恒的“天上的和平”。對于奧古斯丁來說,真正創(chuàng)造共同體的力量是“愛”,對一個共同世界的希望和承諾把人們聯(lián)系在一起,而不僅僅是出于對安全、個人權(quán)利或利益的考慮。在阿倫特的解讀中,“愛”成為了一個聯(lián)系愛者和所愛對象的存在論紐帶,不同的愛塑造了不同的人格和世界。“愛(渴求)連結(jié)著愛者和被愛的對象,貪愛將人變成了‘愛世界者’(dilectores mundi),也把上帝起初所造的世界變成了欲望對象的世界。”“僅僅由‘愛世界者’所建立的世界是一種惡,僅僅追求這種‘惡’就變成了貪愛。”阿倫特以奧古斯丁的“貪愛-圣愛”模式來解釋的雙重世界,在《人的境況》中演變成了單純由“勞動動物”(animal laborans)造成的消費主義的世界和單純由“技藝人”(homo faber)所產(chǎn)生的工具化世界。而對真正持久共同之物的愛,卻轉(zhuǎn)化和更新了這個世界。正是在此意義上,阿倫特把自己的政治思想總結(jié)為“愛這個世界”(amor mundi),而非海德格爾對“被拋在世”的不安;這種愛也并非馬基雅維利所謂的“愛祖國甚于愛靈魂”之愛,而是對人們以言行所創(chuàng)建的共同世界的關(guān)愛和葆有之情,正是這個共同世界使人們在世的彰顯和行動成為可能。正如羅納德·貝納(Ronald Beiner)指出的,阿倫特并非要用“愛世界”來代替奧古斯丁的“愛上帝”,她的世界也不是在貶義上的俗世,而是一種對世界非占有性的愛。

讓·俾斯克·愛爾斯坦著《奧古斯丁與政治的界限》與艾力克·格雷戈里著《政治與愛的秩序:一種民主公民身份的奧古斯丁式倫理》

隨著阿倫特的奧古斯丁論文重新得到學(xué)界的重視,在阿倫特研究中,對阿倫特政治思想的片面“海德格爾式現(xiàn)象學(xué)化”和“希臘城邦化”的解讀有可能得到糾正。一些政治學(xué)者則從公民德性、公民身份主題上,受之啟發(fā)重新挖掘奧古斯丁政治思想在當(dāng)代的活力。其中有代表性的兩部作品是已故芝加哥大學(xué)教授讓·俾斯克·愛爾斯坦(Jean Bethke Elshtain)所著《奧古斯丁與政治的界限》(1996)和現(xiàn)任普林斯頓宗教系教授艾力克·格雷戈里(Eric Gregory)的《政治與愛的秩序:一種民主公民身份的奧古斯丁式倫理》(2010)。