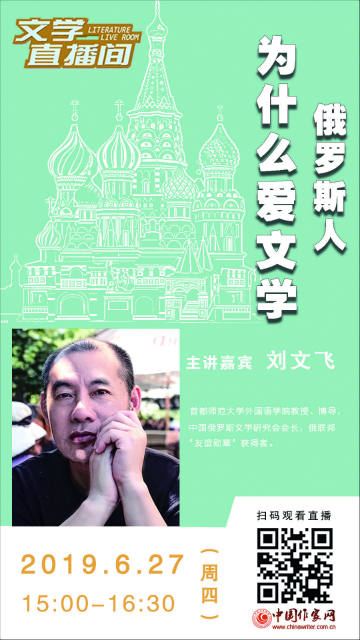

俄羅斯人為什么愛文學(xué)

劉文飛,1959年11月生于安徽六安。中國社會科學(xué)院外國文學(xué)研究所研究員,中國作家協(xié)會會員,中國翻譯家協(xié)會理事等。2014年9月獲得第二屆“閱讀俄羅斯”獎。現(xiàn)任中國俄羅斯文學(xué)研究會會長。著有《蘇聯(lián)文學(xué)史》《俄蘇文學(xué)簡史》《閱讀普希金》等。

2019年6月27日 中國作家網(wǎng)文學(xué)直播間

莫斯科普希金廣場上的普希金紀(jì)念碑,紀(jì)念碑基座上刻有普希金的一首詩。

我在俄羅斯生活過,我的一個很深切的感受就是這個民族非常愛好文學(xué),甚至可以說,俄羅斯人好像是某種意義上的文學(xué)動物。下面我從三個角度、三種現(xiàn)象,來向大家介紹一下俄國人對文學(xué)的愛好程度。

俄羅斯人的作家崇拜和文學(xué)崇拜

大家如果有機會去到莫斯科或者俄羅斯的任何一個城市,可以看到到處都是紀(jì)念碑,這些紀(jì)念碑十有八九是為文學(xué)家樹立的。最近幾年我每一次去,幾乎都能“撞上”一座新樹立的文學(xué)家的紀(jì)念碑。1880年,俄國為文學(xué)家樹立了第一座紀(jì)念碑。至今這100多年時間里,僅莫斯科這一座城市就有上千座的詩人、作家紀(jì)念碑,這在世界上其他城市是比較罕見的,這就是俄國人愛好文學(xué)、崇拜作家和詩人的第一個表現(xiàn)。跟這些鱗次櫛比的紀(jì)念碑形成呼應(yīng)的是作家故居博物館。在俄羅斯,作家和作家生活的遺跡都變成了朝圣的對象,所以我們經(jīng)常說在俄羅斯有一種作家崇拜現(xiàn)象,一種把文學(xué)神圣化的傾向。

在俄語中,幾乎可以在每一個大作家的名字前面或者后面加上“崇拜”一詞。比如說從“普希金崇拜”,到“托爾斯泰崇拜”,再到“索爾仁尼琴崇拜”或者是“布羅茨基崇拜”……在每一個大作家名字后面也可以加上一個詞,就是“學(xué)”或者“學(xué)問”,比如說“普希金學(xué)”“高爾基學(xué)”“布羅茨基學(xué)”等等。我研究過布羅茨基,在俄語中有一個詞翻譯成中文是“布羅茨基學(xué)”。當(dāng)我到美國搜集布羅茨基研究資料的時候,發(fā)現(xiàn)如果把俄語的“布羅茨基學(xué)”翻譯成英文,很少有人知道,甚至是在美國研究俄羅斯文學(xué)和布羅茨基的學(xué)者,也會笑著告訴我,在英文中并沒有這樣一個對應(yīng)詞。這在一定程度上說明,對比作家、詩人在一個社會中受崇拜的程度,俄國顯然勝過美國,也勝過其他國家,這是俄國人崇拜文學(xué)的第一個現(xiàn)象。

第二個現(xiàn)象,是在俄國,很多人夢想自己成為受人崇拜的作家或者詩人。大概從19世紀(jì)俄國文學(xué)開始發(fā)達以后,作家夢就成了很多俄國人心里揮之不去的理想。在俄國,喜歡讀文學(xué)作品、自己嘗試過寫作文學(xué)作品的人,在國民中所占比例在世界上名列前茅。一位西方的俄國文學(xué)研究者甚至把在蘇聯(lián)時期絕大部分知識分子都有過文學(xué)寫作經(jīng)歷的現(xiàn)象稱作“全民的書寫狂”,他覺得那一時期俄羅斯人對文學(xué)的書寫和表達愿望已經(jīng)進入一種癲狂的狀態(tài),這是俄國人愛好文學(xué)的第二個表現(xiàn)。

第三個表現(xiàn),是文學(xué)在俄羅斯人日常生活中的滲透。俄國人走親訪友、互相聚會,客人會帶一本詩集送給主人,送禮的人和收禮的人都非常開心,因為這是很有品位的禮物。在俄國的商店、旅游景點,我們可以看到很多以作家名字命名的商品和紀(jì)念品,比如普希金牌巧克力、普希金牌伏特加酒、印有普希金頭像的T恤衫,也有以其他的作家、頭像做裝飾的紀(jì)念冊、筆記本、書包、手袋等等,在俄羅斯,作家是一個標(biāo)簽,文學(xué)是商業(yè)消費的對象,文學(xué)滲透于日常生活中的方方面面。在俄羅斯人的意識里,不認為一些文學(xué)名著的情節(jié)是虛構(gòu)的,而認為它是一個文學(xué)的事實,更是一個歷史的事實。比如說《戰(zhàn)爭與和平》中娜塔莎第一次參加舞會,《罪與罰》中殺人的場面,都是俄國歷史上真正有過的事情,文學(xué)在俄羅斯日常生活中扮演著很重要的角色。

從這三個方面,我們可以真切體會到俄羅斯是一個愛好文學(xué)的民族。

俄羅斯文學(xué)的價值、品質(zhì)和世界影響

我們現(xiàn)在談的俄國文學(xué)一般指19世紀(jì)和20世紀(jì)的俄國文學(xué),當(dāng)然在這之前還有俄國古代文學(xué),現(xiàn)在有俄國當(dāng)代文學(xué),但在世界范圍里影響最大的還是19世紀(jì)、20世紀(jì)的俄國文學(xué)。俄國文學(xué)成熟的時間遠比我們想象得要晚。俄國文學(xué)的第一個大詩人普希金出生在1799年,也就是18世紀(jì)的最后一年。他從十幾歲就開始寫詩,但他的文學(xué)生活真正開始于19世紀(jì)20年代,到1837年在決斗中去世,他的文學(xué)創(chuàng)作只持續(xù)了20多年。普希金在如此短的時間里創(chuàng)作出如此之多、如此有價值的文學(xué)作品是一個奇跡,他的創(chuàng)作經(jīng)歷實際上也是19世紀(jì)整個俄國文學(xué)的象征和縮影。俄國文學(xué)真正崛起于19世紀(jì)30年代,普希金之后,還有果戈理、陀思妥耶夫斯基,一直到托爾斯泰和契訶夫等,這些大作家生活的19世紀(jì)中后期,一般稱作俄國文學(xué)的黃金時代。從普希金出生(1799年)到契訶夫離世(1904年),也就是100年多一點的時間。

黃金時代的大作家創(chuàng)作最集中的時間實際上是從19世紀(jì)三四十年代到八九十年代,在短短四五十年的時間里,俄國文學(xué)從一個在歐洲和世界上默默無聞的狀態(tài),一下成為了世界文學(xué)的頂峰,這是一個非常罕見的文學(xué)現(xiàn)象。19世紀(jì)中后期,俄國文學(xué)曾經(jīng)出現(xiàn)過一個現(xiàn)實主義文學(xué)的“大爆炸”。人類文學(xué)發(fā)展史上,到目前為止出現(xiàn)了三個高峰,第一個高峰是古希臘羅馬神話,第二個高峰是以莎士比亞為代表的英語文學(xué),第三個高峰就是從普希金到托爾斯泰到契訶夫的俄國現(xiàn)實主義文學(xué)。

當(dāng)黃金時代還沒有完全過去,托爾斯泰和契訶夫還健在的時候,俄國已經(jīng)開始了另外一個同樣輝煌的文學(xué)時代——白銀時代,短短20年時間里出現(xiàn)了十幾位世界一流的詩人、作家。白銀時代后來因為十月革命終止,有些作家去了世界其他地方,把俄國文學(xué)的種子又撒播到世界各地。最可貴的是,白銀時代主要是現(xiàn)代主義文學(xué)的時代,從俄國白銀時代開始,世界文學(xué)進入了一個現(xiàn)代派的時代。比如,白銀時代的幾個詩歌流派——象征派、阿克梅派和未來派,都改變了世界詩歌的整體面貌。

接下來再說說20世紀(jì)。20世紀(jì)的俄羅斯文學(xué),我們叫它俄蘇文學(xué)也好,叫蘇俄文學(xué)也好,叫蘇聯(lián)時期的俄國文學(xué)也好,或者俄國文學(xué)的蘇聯(lián)時期也好,總歸說的是20世紀(jì)這70多年的文學(xué)。這些文學(xué)有一段時間過于意識形態(tài)化,大家對它的評價不是特別高,但是隨著蘇聯(lián)成為歷史中的一個段落,蘇聯(lián)文學(xué)也成為了一個歷史研究對象,它的特色和價值慢慢開始被重新認識,它跟19世紀(jì)的俄國文學(xué)是有某種深度關(guān)聯(lián)的。

下面我們換一個角度,看一看俄國文學(xué)的功能和它對社會所起到的作用。

俄國社會和俄國文化中一直存在著一個現(xiàn)象,后來我們把它歸納成“文學(xué)中心主義”,就是說在這個社會中,文學(xué)占據(jù)著某種中心位置,作家和詩人是精神的導(dǎo)師、民族的食糧,文學(xué)對其他藝術(shù)領(lǐng)域,比如繪畫、音樂的影響巨大。在俄國,幾乎每一個大畫家都曾經(jīng)畫過某一個文學(xué)家的肖像或某一部文學(xué)作品的插圖,幾乎所有大作曲家都為某一首著名的詩歌譜過曲或者根據(jù)某一部文學(xué)作品、名著改編過歌劇、舞劇、音樂,文學(xué)和作家一直在社會整體文化生活中扮演著舉足輕重的引導(dǎo)者角色。不能說在其他國家沒有這種現(xiàn)象,但一定不像在俄國體現(xiàn)得這樣典型,這樣淋漓盡致。

俄羅斯人為什么愛文學(xué)

以上我們從兩個方面:俄國文學(xué)自身的品質(zhì)、世界影響和俄國文學(xué)的特質(zhì)及社會作用來論證文學(xué)是俄羅斯這個民族最好的精神產(chǎn)物,下面我想分四點談一談第三個問題,俄國人為什么如此愛文學(xué):一是文學(xué)對塑造俄羅斯國家正面形象所起的作用;二是文學(xué)在俄國社會中所起的作用;三是俄羅斯民族性格跟俄羅斯文學(xué)的關(guān)系;最后是俄羅斯民族意識跟俄國文學(xué)的關(guān)系。

文學(xué)對塑造俄羅斯國家正面形象所起的作用。文學(xué)為俄國人和俄羅斯?fàn)幍昧俗銐虻墓鈽s,俄羅斯民族在世界上獲得的好感很大程度上來自于世界對俄羅斯文學(xué)的接受和理解。大約10年前,我請一個俄國朋友到社科院外文所做講座,他是俄國科學(xué)院院士、俄國文學(xué)研究所所長,他演講的題目是《西方的俄國》。其中提到一個很新穎的觀點,他認為俄羅斯雖然在彼得大帝改革以后,就已經(jīng)成為歐洲列強之一,在亞歷山大一世的時候就打敗了拿破侖,解放了整個歐洲,但是歐洲對俄國人的好感是不夠的,實際上看不起俄國人。大概在1880年左右,歐洲對俄國人的看法產(chǎn)生了一個巨大的轉(zhuǎn)變,用他的話說就是“從輕視變成了尊重,從誤解變成了好感”,為什么1880年前后會產(chǎn)生這樣一個突轉(zhuǎn)呢?

因為1880年前后相繼發(fā)生了三件事情,第一件事就是我們前面提到的普希金紀(jì)念碑在莫斯科市中心的建立,這是全俄國第一座為詩人樹立的紀(jì)念碑。陀思妥耶夫斯基和屠格涅夫都受邀出席揭幕典禮,他們當(dāng)時的關(guān)系非常緊張,會議主辦者怕他們在會上打起來,特意安排兩人不在同一天發(fā)表演講。結(jié)果沒想到這兩位作家演講的內(nèi)容空前一致,他們說,我們俄國人有了第一座詩人的紀(jì)念碑,有了這座紀(jì)念碑我們就能意識到普希金是一個偉大的詩人,是我們俄羅斯民族文化天賦的象征,我們在文學(xué)、文化上找到一個突破口,俄國從此就變成了一個文明的國家,再也不是西歐人心目中野蠻的國家,我們達到了歐洲文明最新的高度。

紀(jì)念碑樹立前后,托爾斯泰完成了他的第二部長篇小說《安娜·卡列尼娜》。《戰(zhàn)爭與和平》問世以后,歐洲人已經(jīng)對托爾斯泰刮目相看,當(dāng)然也對俄國文學(xué)刮目相看,但他們依然覺得《戰(zhàn)爭與和平》不是一個歐洲意義上的小說,也就是說,俄國人還寫不出一流的家庭小說、愛情小說、悲劇小說。當(dāng)托爾斯泰把《安娜·卡列尼娜》拿出來之后,所有歐洲作家真正心服口服。當(dāng)時陀思妥耶夫斯基在他創(chuàng)辦的雜志《作家日記》上發(fā)表了一篇文章,文章開頭敘述他在涅瓦大街上遇到岡察洛夫,他問自己有沒有讀過《安娜·卡列尼娜》,陀思妥耶夫斯基說我當(dāng)然讀過,對方特別激動,用手指著西邊的天空說了一句話,“他們肯定寫不出這樣的小說”,“他們”指的就是西歐國家。陀思妥耶夫斯基說,這部小說就像大海里面的一滴水,它能折射出一個俄國人天賦的陽光,俄國人寫的像西歐人一樣好,甚至還超過西歐人,也可以在精神創(chuàng)作領(lǐng)域里創(chuàng)造出比西歐人更優(yōu)秀的精神文化遺產(chǎn)。

俄國人在文化上的自卑從這個時候開始蕩然無存。通過普希金的紀(jì)念碑、托爾斯泰的小說、陀思妥耶夫斯基的離世,使整個西歐、整個世界開始意識到俄羅斯民族是一個文學(xué)的民族、文明的民族,俄國是一個具有強大文學(xué)創(chuàng)造力的國度。整個歐洲和西方對俄國人看法的改變實際上是從俄國文學(xué)開始的,這就是俄國人愛上文學(xué)的原因。

文學(xué)在俄國社會中所起的作用。俄羅斯的農(nóng)奴制存在過相當(dāng)長時間,專制政體延續(xù)的時間長,統(tǒng)治強度大,言論自由和公民權(quán)利相對薄弱。19世紀(jì)俄羅斯作家雖然出身貴族,但是他們往往都成為自己階級的叛逆者,變成了所謂“懺悔的貴族”。他們?yōu)槔习傩照f話請命,在文學(xué)中提倡人道主義,文學(xué)變成與專制制度對峙的聲音,為大多數(shù)人說出了他們說不出來和不敢說的話,鼓吹弘揚社會正義、社會平等,這樣的文學(xué)當(dāng)然受到普通大眾發(fā)自心底的尊重。

俄羅斯民族性格跟俄羅斯文學(xué)的關(guān)系。從俄羅斯民族性格角度來看,俄國人和文學(xué)天然接近。俄國有個哲學(xué)家叫貝爾加耶夫,他說俄國人可能是世界上最具有矛盾性的民族。比如說俄國人是最具有反叛精神、最具有無政府精神的民族,但與此同時俄羅斯人又是最效忠專制制度、最有奴性的民族;再比如俄國人最陽光,善于打仗,很尚武,但又多愁善感,非常愿意體味痛苦。如果說,矛盾性對維持政治穩(wěn)定不利的話,對文學(xué)和藝術(shù)則是最好的,所以就俄國人這種民族性格來說,每個人都是天生的藝術(shù)家。

俄羅斯民族性格的第二個表現(xiàn),就是俄國人經(jīng)常會有意無意地混淆文學(xué)和生活、藝術(shù)和現(xiàn)實兩者之間的關(guān)系,他們經(jīng)常會把文學(xué)生活化,把生活文學(xué)化。生活中喜愛文學(xué),就是文學(xué)的生活化;生活的文學(xué)化,就是他們把現(xiàn)實生活也看成是文學(xué)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。我覺得在俄國人的民族性格中,有一種審美的烏托邦傾向,他們會把現(xiàn)實看成是一種美學(xué)理想的載體。

還有一個表現(xiàn),比如剛才說的19世紀(jì)俄國文學(xué),甚至是20世紀(jì)俄國文學(xué),都在批判現(xiàn)實,號召人與現(xiàn)實的存在保持對峙關(guān)系,但是俄國的普通讀者對俄國作家、文學(xué)的崇拜,往往和他們反專制的社會政治態(tài)度形成反差,在文學(xué)領(lǐng)域,崇拜偶像,甚至跪拜偶像。這三個表現(xiàn)都可以讓我們感覺到俄羅斯民族性格有某種特別的氣質(zhì),使之與文學(xué)、藝術(shù)特別接近,這是俄國人愛上文學(xué)的第三個原因。

俄羅斯文學(xué)和俄羅斯民族意識的關(guān)系。俄國文學(xué)最發(fā)達的時期可能就是俄國民族意識高漲的時期。1812年打敗拿破侖以后,俄國人的民族意識空前高漲;1861年廢除奴隸制以后,俄羅斯的民族意識也空前高漲,而19世紀(jì)中期到后期正好是俄國文學(xué)的成熟時期。19世紀(jì)俄羅斯文學(xué)追尋的最終目的是俄國的強大和俄羅斯民族的強盛。在俄國文學(xué)中,民族意識是一個主旋律。俄羅斯文學(xué)一直在俄羅斯大帝國的范疇里維持俄羅斯性,俄羅斯擴張以后怎么用文化來填補這個擴張后的空間?更通俗地講,俄國文學(xué)往往是把俄國境內(nèi)其他的非俄羅斯民族俄羅斯化,俄國文學(xué)和作為文學(xué)工具的俄羅斯語言是非常強大的工具。對于自身身份的認同、對于國家道路的認識,俄羅斯民族想象的共同體更多的或在很大程度上就是一個文學(xué)想象的共同體。

從上述四個方面我們解釋了俄國人為什么那么喜歡文學(xué),最后我想談一談當(dāng)下俄國文學(xué)的情況。

談到當(dāng)下的俄國文學(xué),我們也許可以給出這樣一個結(jié)論——這有可能是從19世紀(jì)中后期俄國文學(xué)在世界范圍興起以來歷史的最低谷。現(xiàn)在俄國作家的地位一落千丈,文學(xué)的社會影響力也急劇萎縮,以前所有的作家組織,現(xiàn)在差不多都名存實亡了,變成真正的同仁間小的團體。我當(dāng)然指的是嚴肅文學(xué)作家,不是暢銷小說家。現(xiàn)在很少有作家靠寫作來維持生計,有的文學(xué)雜志居然辦不下去了。俄國文學(xué)當(dāng)下地位下降,水平下降,我覺得有這么三個原因。

第一個原因是蘇聯(lián)解體。俄國文學(xué)非常入世,面對現(xiàn)實。俄國現(xiàn)在的社會政體比較自由,文學(xué)的生活教科書角色,作家社會代言人的角色,在蘇聯(lián)解體以后基本喪失,很難再起到聚攏人心的作用,也就是文學(xué)的意識形態(tài)功能消減了以后,最以意識形態(tài)功能為特色的俄國文學(xué)當(dāng)然面臨空前的危機。

第二個原因是蘇聯(lián)解體前后,俄國文學(xué)自身也走了一些彎路。葉利欽改革的時候,提出的口號是讓俄國回到歐洲去。相應(yīng)的,文學(xué)創(chuàng)作模仿歐洲作家的寫法:歐洲人寫現(xiàn)代派他們也寫現(xiàn)代派,歐洲人寫后現(xiàn)代他們也寫后現(xiàn)代,結(jié)果使俄國文學(xué)自身特性喪失。蘇聯(lián)解體前后,也產(chǎn)生了一大批后現(xiàn)代主義文學(xué)的代表作,雖然很有文學(xué)史價值,但是俄國絕大部分作家越來越感覺到,后現(xiàn)代的文學(xué)好像不是俄國文學(xué)最強大的傳統(tǒng),俄國文學(xué)最強大的傳統(tǒng)可能還是現(xiàn)實主義傳統(tǒng)。俄國文學(xué)在左右搖擺中、在西方文學(xué)和俄國文學(xué)自身傳統(tǒng)這兩者之間舉棋不定,這影響了俄國文學(xué)最近二十年的發(fā)展。

最后一個原因,不僅僅是俄國文學(xué)遇到的,也是世界文學(xué)都遇到的商業(yè)大潮沖擊和傳媒的影響。現(xiàn)在的閱讀越來越碎片化,很少有人抱著紙質(zhì)的長篇小說去讀好幾天了,手機、游戲、影視在很大程度上取代了以往傳統(tǒng)文學(xué)所發(fā)揮的功能,所以文學(xué)的衰落不僅發(fā)生在當(dāng)代的俄國,在其他國家乃至整個世界都是同樣的。

這三個因素交織起來,使得俄國文學(xué)在當(dāng)下遇到了一種困境。我不是說俄國文學(xué)會消亡,雖然俄國文學(xué)的影響日薄西山,但當(dāng)代的俄國文學(xué)實際上在努力回歸自身,回歸它的文學(xué)性,回歸它的文學(xué)屬性和審美本性。前不久,在莫斯科機場,我看到了一個新樹立的普希金紀(jì)念碑——根據(jù)“偉大的俄國姓氏”全民投票結(jié)果,莫斯科最大的國際機場現(xiàn)在以普希金的姓氏命名,改名叫普希金機場,這反映出現(xiàn)在俄羅斯官方的一種文化態(tài)度,也就是說,要借助詩歌、文學(xué)、普希金的名字,來彰顯國家的文化實力。機場是一個硬件,普希金的名字是一個軟件,這個國家直到現(xiàn)在依舊重視文學(xué)的力量。

(整理:馬媛慧 )