重讀《焚舟紀》:發(fā)現(xiàn)一個女性主義的天使

安吉拉?卡特是二十世紀文學史上的巨人,被拉什迪、麥克尤恩、石黑一雄、阿特伍德等一眾大作家擁戴為一代文學教母。

她的短篇《焚舟紀》多以神話、民間故事、文學經(jīng)典為藍本,文學女巫卡特以精神分析學原理透視和拆解這些全人類的文化遺產(chǎn),在舊世界的意識元件中植入女性主義觀點,重裝新世界的神話和傳奇,構(gòu)筑起與整個父權(quán)文化的神話和傳說體系相抗衡的“神話重塑工程”,成為幻想文學和女性主義的偉大經(jīng)典,產(chǎn)生了廣泛而深遠的社會影響。

有評論說安吉拉?卡特至少改變了好萊塢十分之一的產(chǎn)業(yè)形貌。此言非虛,新版《美女與野獸》不僅從情節(jié)和細節(jié)上表達著對卡特的致意,甚至片中女巫的扮演者正是紀錄片《安吉拉?卡特》中卡特的扮演者。在整部《焚舟紀》里,驚才絕艷的文字和奇情聳動的故事鋪展如同盛大的幻術(shù),演繹著對于父權(quán)文化的四十二重“盜夢空間”。

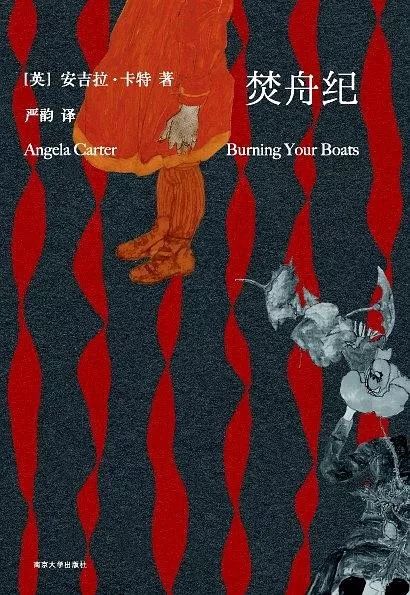

《焚舟紀》(英) 安吉拉·卡特 著 ,嚴韻 譯,南京大學出版社,2019年6月

來到四月,春天乍暖還寒。氣溫頻繁地做著氣象界滿30減15的活動,和空氣中的霧霾、花粉、病毒一起引發(fā)人群中大面積的上呼吸道感染,人們開始討論用口呼吸會導致嘴型外突。同樣含混和沉悶的感覺似乎也籠罩著世界的意識層面。除去一個色情小說作者被判刑的消息引發(fā)零星的抗議,沒有群情激昂的熱點議題,甚至微博熱搜上都沒有瓜。日光和櫻雪之下也只是擁擠著被嘲諷的大爺大媽。此時或許可以來重提一本舊書,一本我們愛過卻未必懂得,而懂得便可賦能我們超越又重返現(xiàn)實,因而值得細細參詳?shù)哪Хù髸?/p>

幾個月里我一直在重讀安吉拉?卡特的《焚舟紀》。稱之為大書,一是體量,作為卡特的短篇全集,包含曾經(jīng)出版過的《煙火》《黑色維納斯》《染血之室》《美國鬼魂與舊世界奇觀》四個選集和此前未曾結(jié)集的六個短篇,總共四十二個短篇組成一本厚度可觀的大書。但它更是價值意義上的大書。這四十二個故事的合集正是卡特憑之蜚聲世界,躋身二十世紀文學巨擘之列的“神話重塑工程”的主要載體。

所謂“神話重塑工程”,是指卡特的短篇大多以神話、傳說、文學經(jīng)典和宗教故事為藍本。她擅長以精神分析學原理透視和拆解這些全人類的文化遺產(chǎn), 在其中注入女性主義的夢想,以舊世界的元件重裝一個新故事。在這些短篇里,驚才絕艷的文字和奇情聳動的故事鋪展如同盛大的幻術(shù),初讀之下令人迷醉;然而重讀你會發(fā)現(xiàn)每個故事都被暗中施上了女性主義的魔法。卡特曾說作為女性主義者她不可能就那么走到街上去喊出觀點,她需要故事的載體來表達。她的每一個讀者都是表達的接力者,是文學幻術(shù)改變世界的參與者。這就是卡特創(chuàng)作的女性主義出發(fā)點。

雖然在很多讀者和評論家看來,單是文體就足以使她側(cè)身于文學巨人之列,但作為知識分子、文學天才和女性主義者的三位一體不可分割的寫作,才令卡特獲得了不朽聲名和超出文壇之外的廣泛影響力。有評論稱她的神話重塑工程改變了好萊塢十分之一產(chǎn)業(yè)的形貌。此言非虛。新版《美女與野獸》不僅從各種細節(jié)和拍法上表達著對卡特的致意,甚至片中扮演女巫的演員也正是紀錄片《安吉拉?卡特》中卡特的扮演者。一樣東西足夠強大便會對很多東西產(chǎn)生間接的影響。珍妮特?溫特森在紀錄片中如是評說。

不知道《焚舟紀》這個身后集的取名者的確切意指,但焚舟這樣表達孤注之勇的詞匯確實很適合一個恃才放曠不妥協(xié)的卡特,適合她機智而全面地突破邊界,改換父權(quán)神話的驅(qū)動,為尋求女性的公平與自由而造夢的創(chuàng)作,尤其是短篇小說的創(chuàng)作。

下面我想結(jié)合對具體篇目的文本分析和文論觀點來介紹卡特的女性主義寫作,期待更多讀者也能從精神分析學的視角透視到奇幻故事華美羽衣下隱現(xiàn)的精絕骨架,幻術(shù)會因之更加神奇和逼真,映照現(xiàn)實,令人如徹如悟,夢或成真。

是故事,而不是小說

在《煙火》的后記中,安吉拉·卡特強調(diào)自己寫的是故事,不是短篇小說,來區(qū)別于當時英國文壇流行的現(xiàn)實主義寫作。

“短篇敘事有限的篇幅使其意義濃縮。符號與意思可以融成一體,這點在長篇敘事的眾多模糊曖昧中是無法達成的。我發(fā)現(xiàn),盡管表面的花樣始終令我著迷,但我與其說是探索這些表面,不如說是從中做出抽象思考,因此,我寫的,是故事。

就形式而言,故事跟短篇小說不同之處在于,故事并不假裝模仿人生。故事不像短篇小說記錄日常經(jīng)驗,而是以日常經(jīng)驗背后地底衍生的意象組成系統(tǒng),藉之詮釋日常經(jīng)驗,因此故事不會讓讀者誤以為自己了解日常經(jīng)驗。”

區(qū)分安吉拉·卡特關(guān)于故事與小說的概念是理解她寫作出發(fā)點的關(guān)鍵。何謂故事?對她來說,神話、民間傳說、格林童話,以其怪誕,超現(xiàn)實,與夢境同構(gòu)的敘事包含了大量人性真相和經(jīng)驗真實,未受知識和文明話語的禁制和改造,是故事。在童話當中,英國上層階級的兒童睡前故事,因為模擬的是謹守文明規(guī)訓的日常行為,就不屬于故事的范疇。而取名中包含星期六早晨,或以去超市購買鱈魚為起始句的那一類,以日常生活的表面為模擬對象的小說,就是相對故事而言的小說。

故事處理的對象,是個體和群體在欲望和觀念層面的存在,是日常經(jīng)驗背后地底衍生的意象。是肉身之外的另一個我,和我們。是一個怪影幢幢,魑魅魍魎的世界。因而“風格傾向于華麗而不自然,并違背人類向來希冀相信字詞為真的欲望。故事中唯一的幽默是黑色幽默。它只有一個道德功能—使人不安。”因此故事,包括早期的神話、民間傳說不能簡單地被歸類為幻想小說。因為它描寫的對象是或許更真實的我和更深層的我們,而描寫的目的,是要向下超越表象,并反過來詮釋之。

這樣的領(lǐng)域由現(xiàn)代精神分析學發(fā)現(xiàn)和逐步界定著。卡特在訪談中提到自己是弗洛伊德等精神分析學家的信徒,研究過大量的夢境,熟悉其中的投射、變形和置換的機制。她以此來解析神話、童話和民間傳說,找出其中的人性構(gòu)成,以及欲望和困境的再現(xiàn)形式。她發(fā)現(xiàn),所有的故事都包含政治動能。所有父權(quán)社會形成的神話和故事,都承載著父權(quán)社會的集體無意識沉淀。而她要在舊故事的基礎上撰寫一個新的故事,保留基本的人性元素和人格化形象,但故事要脫胎換骨,改父權(quán)驅(qū)動為女性欲望的驅(qū)動。繞過意識建立女性主義話語的無意識驅(qū)動,以故事為載體傳達出去。

正如她在給羅伯特·庫佛的信中所寫:“我真的相信,一部虛構(gòu)作品若能對于自己乃是與所謂現(xiàn)實截然不同的人類經(jīng)驗形式這一點有絕對的自知(就是說,它不是記錄事件的日志),就真的能幫助改變現(xiàn)實。”

?

安吉拉·卡特

《劊子手的美麗女兒》:一則關(guān)于人性真相的終極寓言

我們可以以《煙火》中的第一篇《劊子手的美麗女兒》為例來分析卡特蘊含精神分析學原理和女性主義動能的神話重塑寫作。

表面上,卡特以超凡的氛圍渲染和情境描摹力講述了一個以亂倫和暴力懲戒為主題的故事。在一個天昏地暗的高地異邦,鄉(xiāng)間法場上,半邊黑面具遮臉的劊子手將與女兒亂倫的親生兒子斬首示眾。劊子手的面具從不摘下,即便在他與女兒行亂倫之事時。這個國家的國王,一個號稱無所不能實際卻動彈不得的存在,從登基之日起便倒懸在房頂下被鐵鏈鎖定。而民眾,是一群堪稱疾病博物館的骯臟污穢懵懂無知卻充滿惡意的烏合之眾。國家的起源,則是因為族群的亂倫傾向而被放逐至這群山之中的荒寒之地。

故事的奇怪設定和駭人情節(jié)迫使我們?nèi)ニ伎甲髡叩谋磉_意圖和這些“象形符號儀式表演”的真實指向。正如在神話和童話之中,太陽月亮山川都可以被人格化,而希臘諸神其實是人類社會各種觀念和價值系統(tǒng)的人格化再現(xiàn)。卡特在此也運用了同樣的手法為抽象事物賦形。“來到這里,已是深入高地。”高地之邦也許是位于人類頭腦之中的意識之邦。“一股抑揚頓挫不成調(diào)、近乎音樂的凄愴聲響,出自無師自通的樂團之手……新鋪的干燥木屑在我們腳下低語滑移,底下是多年來層層累積、踩踏堅實的木屑,處處沾染血跡凝結(jié)成塊,時日久遠的血跡已是鐵銹的色彩和質(zhì)感。”無師自通的法場樂隊和低語滑移,層層累積的木屑是否讓你想起了榮格關(guān)于集體無意識的分層描述?代表并受制于體制,動彈不得的國王,就是人格面具,超我,或者流行語中的人設吧。而那個半邊臉為黑色面具,半邊臉仿佛自己屠宰的肉品的劊子手,就是欲望禁忌下分裂又扭曲的人格,自我,的具象。美麗的女兒是欲望對象。兒子,是被懲戒的那一部分我,本我。而斬首代表閹割。疾病博物館是什么,想想每天微博熱搜上的大瓜小瓜,大杯具小杯具吧,人間疾苦不堪數(shù)。亂倫,禁忌欲望的極端形式,指代一切禁忌欲望,就像佛經(jīng)里用舍身飼虎的極端例子來指向一切利他行為,促使人們在不可思議中去思議行為的本質(zhì)。因此這則看似陰森詭異的哥特故事,實際上是一場人類意識之中關(guān)于欲望禁忌、人格分裂和暴力之源的儀式化表演。是一則關(guān)于人性真相的終極寓言。高地異邦是伊甸園之后的娑婆人間。卡特不僅描述了癥結(jié),也指明了出路。在關(guān)于國王的可笑描述,關(guān)于法場、劊子手的可怕描述,關(guān)于愚昧民眾和疾病博物館的黯淡描述組成一派昏黃混沌中,關(guān)于兒子和女兒的描述是唯一的明媚淡彩。故事的結(jié)尾,女兒在縫紉機里發(fā)現(xiàn)了一條蛇。縫紉機是連接和構(gòu)筑的工具,而蛇是智慧和啟蒙的隱喻。在女兒的夢中,“盡管她不知道腳踏車是什么,哥哥仍踩著腳踏車在她不寧的夢境里繞圈圈。”旋轉(zhuǎn)的物體,木馬,車輪,在卡特的小說里都代表著在另一個宇宙里被樹立和運轉(zhuǎn)起來的新秩序。

到這里,卡特反對父權(quán)社會文化體制中扭曲人性的性壓抑,推進性觀念解放的態(tài)度已經(jīng)昭然若揭。父權(quán)社會將女性視為私產(chǎn)。禁錮和貶損女性主體的一大法寶就是蕩婦羞辱。但是對女性的壓抑也反制了男性自身。性仿佛不是人的天性與表達愛的人間關(guān)系,而是一種獨立于人性之外的罪孽,導致人類從伊甸園被逐的墮落行徑。性交過程里男性進入女性的跪姿在基督教文化里也被與向神懺悔的姿勢關(guān)聯(lián)。

卡特倡導的性觀念解放并非鼓勵縱欲。而是傳統(tǒng)規(guī)訓讓女性將性等同于臟,罪,羞恥,抹殺女性性意識,使得生育成為女性僅存的核心價值,貶損了女性主體價值。性觀念解放是對這一父權(quán)文化結(jié)構(gòu)的意識形態(tài)上的反動。

薩德式女人:卡特的女性主義宣言

在她早期文集《薩德式女人》中,卡特以精神分析學方法剖析薩德小說,系統(tǒng)地闡述了自己的女性主義觀點。薩德,這個名字與性虐固定關(guān)聯(lián),作品遭禁本人入獄的十八世紀法國貴族的色情文本在精神分析學的透視下顯示出別樣色彩。卡特指出,在薩德文本的情節(jié)設置中,生育功能被剝離開來,不再是女性的唯一價值。她分析了薩德作品中貞女與蕩婦兩類女性形象。貞女形象的代表是姐姐朱斯汀,一個貞潔美貌的姑娘,她刻意忽略自己的美貌,否認欲望。面對強徒時企圖用高尚的道理來感化之,結(jié)果只能是屢遭強暴和虐待。蕩婦形象的代表是妹妹朱麗葉,一個善于利用男性弱點來達成自己目的放蕩女性,最后卻名利雙收,晉身顯貴。在卡特看來,朱斯汀恪守父權(quán)文化體制規(guī)定的各種女性美德,在弱肉強食的社會里因其天真誠實和性無知扮演著完美的受害者。而朱麗葉有著清楚的性意識并加以利用,并通過各種藐視父權(quán)道德的行徑成為一個強大的個體。但她的成功是因為洞悉了權(quán)力的奧秘,成為了父權(quán)的同謀,其中蘊含了對自身的否定。兩類女性的不同結(jié)局蘊含了薩德對于父權(quán)秩序和道德的批判和僭越,成就了作品的女性主義先機。

卡特的女性主義觀點主要包括:支持女性性觀念解放,女性不應抹殺和忽略自身性魅力,而是應該彰顯和利用之,以建立女性主體和謀求發(fā)展。理想女性應該是蕩婦和母親的綜合體。也就是說,既要像朱麗葉那樣敢于僭越邊界,又要像朱斯汀那樣有所堅持。女性解放的核心在于打破兩性的二元對立,爭取愛與被愛的權(quán)利。她認為父權(quán)社會的制度將女性離間成兩個敵對的陣營,無知者和同謀者。女性應該建立起姐妹式的結(jié)盟關(guān)系來對抗父權(quán),簡言之,她反對現(xiàn)行婚姻制度。她激進的女性主義觀點的直接表達在文章發(fā)表之初遭遇了爭議。但這些觀點也被巧妙地移植在短篇作品中,時至今日已大獲成功。《焚舟紀》作為她的短篇全集涵蓋并一再地演繹了她全部觀點,她的神話重塑工程同時也是女性主義造夢工程。

性觀念解放和解構(gòu)蕩婦羞辱話語的必要性已成為越來越多人的共識。MT運動就包含了對社會話語中性禁忌的一定程度上的突破。我們還可以舉出一個文學上的例子。去年頗受關(guān)注的臺灣女作家林奕含的小說《房思琪的初戀樂園》中,性禁忌使得年幼女性在陷入與年長男性扭曲情感關(guān)系時無法發(fā)聲求助,同時早已被內(nèi)化的罪感和羞恥也讓她長期承受著精神分裂的折磨。而這位男性在不斷剝削侵害女性的過程中發(fā)出了“性禁忌真是太方便了”的感慨。令人痛惜的是,林奕含在作品發(fā)表后不久就自殺離世,小說故事正是作者對本人遭遇的摹寫。

林奕含的遭遇絕非罕見個例。社會結(jié)構(gòu)性矛盾讓婚姻制度的不合理性越來越凸顯,始亂終棄的渣男幾乎成為一種女性普遍經(jīng)驗。林奕含有勇氣選擇分享自己黑暗和痛楚的經(jīng)驗,并且在表達和思考上顯示了驚人的文學才華和坦誠,是一位可嘆可佩的女性。所以當看到有人發(fā)表諸如“她真的能把臟的東西寫得很臟。娼妓。”之類的讀后感時,我真的很遺憾。充滿蕩婦羞辱意味的字句,內(nèi)化而不自覺的蒙昧暴力,出自同樣身為女性的個體之口,社會文化語境的可怕之處正在于此。

在中國,倡導性觀念解放,推動社會進步的文學力量的一個令人尊敬的范例是馮唐老師。多年來他一直致力于創(chuàng)作干凈小黃書的事業(yè),與卡特的神話重塑工程可謂異曲同工。雖然偶爾也會因坦率和激進被指認為過于直男傾向,而他也調(diào)侃地自稱為油膩老祖,但大體上和事實上馮唐以其作品證明了人格健全理性自律的男性主體也可以是女性主義的天使。觀念解放是全社會的,女性的解放也意味著男性自身的解放。

《紫女士之愛》,一個女性主體的誕生

卡特激進的女性主義觀點形成于旅居日本時期。1969年獲得毛姆獎后,年輕的卡特用獎金做了一次逃離婚姻的遠途旅行。(卡特未上大學便早婚,第一任丈夫化學教師卡特年長她許多,偶爾作為父權(quán)原型出現(xiàn)在她的小說里。關(guān)于他們故事的后續(xù),卡特說,誰都看得出來我前夫和新妻子在一起快活多了。卡特與后來的戀人馬克一見鐘情同居多年并育有一子,在她逝世前一年才結(jié)婚,或許僅僅是為了法律方面的方便。)

在東京,卡特邂逅了新愛情,一個與她面貌相像的日本人,以及日本文化。她當過酒吧女招待,被粗魯浮浪的客人摸過大腿,感到日本是一個父權(quán)文化的極端例子,但事情又不止于此。在極端的父權(quán)文化導致的極端壓抑中卻誕生了“最激情的偶戲,以形式化的風格模仿殉情,因為這里沒有‘從此過著幸福快樂的日子’這種簡易公式”。卡特對跨性別表演的歌舞伎發(fā)生了興趣。在異域文化情境下與一個男版卡特短暫相逢又分離之后,她開始思考何為女性。在《煙火》的后記中,卡特寫道:“因此我動筆寫故事。當時我住在日本,1972年返回英國,發(fā)現(xiàn)自己置身一個新的國家。那感覺像是醒來,極其突兀地醒來。”

《紫女士之愛》是她最早的短篇之一。取名紫女士(《源氏物語》作者紫式部的英譯名),故事的日本文化內(nèi)涵可想而知。故事講的是偶人紫女士得到主人深情一吻,活了過來,吸干主人的生命精華,變成傾國傾城的美人,去往妓院混世界了。雖然兼容了睡美人、吸血鬼和木偶皮諾曹等故事元素,這個精致又詭異的短篇主要還是對睡美人故事的改裝,以“月長石與假鉆石混合的絢麗和胡話”(拉什迪語)微妙而詳盡地再現(xiàn)了一個女性主義的卡特在日本文化情境中的“醒來”。

故事的設定相當令人不安。提線偶人紫女士在傀儡戲班主“亞洲教授”的操縱下,風華絕代,一舉一動都體現(xiàn)了“情欲的精髓”,“性欲的三角幾何”。他們跟隨馬戲團在世界各地輾轉(zhuǎn),日復一日地出演一出名為“恬不知恥的東方維納斯紫女士之聲名狼藉風流韻事”的戲碼。紫女士在戲中的放蕩行徑,簡直是lady-killer的夸張女性翻版:

在聲名最盛的巔峰歲月,她心血來潮一個念頭就足以讓年輕男子蕩盡家產(chǎn),而沒血沒淚的她一旦榨干了對方的財富、希望和夢想,便將他拋棄,或者也可能把他鎖在衣櫥里(有沒有想到藍胡子?)……她冷硬,不是供欲望恣意擺布的可塑材料;她不真的算是妓女,因為她是男人將自己變成娼妓而獻身的對象。她是獨一無二的欲望行使者,周身繁衍惡性幻想,將情人們當做畫布,創(chuàng)作閨房杰作,涂繪毀滅。

關(guān)于提線木偶表演技術(shù)的細節(jié)描寫,蘊含了卡特對偶戲表演和歌舞伎的觀察與思考。在演員為清一色男性的歌舞伎藝術(shù)里,男性演出濃縮和精粹版的女性魅惑。亞洲教授和紫女士在偶戲表演中的合二為一也是對歌舞伎男扮女演出的戲仿:

因為他也是透過自身之外的另一種媒介來展現(xiàn)激情,那就是他的女主角,傀儡“紫女士”……仿佛長久以來從他身上流向單一目標的那些能量逐步自我提煉,終于變成單一、純凈、濃縮的精華,完全傳送到木偶身上。教授的心智變得頗似習禪劍客,劍與魂合而為一,因此劍離了人、人離了劍都沒有意義。這樣的人持劍欺向?qū)Ψ綍r一如自動機械裝置,心中空無雜念,再分不出何者為己,何者為劍。傀儡戲班主和木偶也已到達了這個境界。

正是偶戲與歌舞伎表演中由男性意識投射和建構(gòu)出來的魅惑女性形象與日本極端大男子主義文化中現(xiàn)實女性形象的反差,刺激了卡特的思考,促成了她女性意識的覺醒:一個如復活的紫女士般對自身的性魅力有所覺知,投奔父權(quán)體制禁區(qū)而去的女性主體,才能跨越父權(quán)的邊界,看到女性發(fā)展的方向。這一過程,在紫女士的故事里轉(zhuǎn)化為喚醒睡美人和吸血鬼吸血的象征性儀式被記錄下來。紫女士的復活,也是卡特伴生著激進女性主義觀點的醒來,是一個女性主義主體令人驚駭?shù)恼Q生。

再一次,就是要嚇你。大膽而不可思議的情節(jié)設定,詭異陰森的氛圍描摹,是要使人不安,在不安中去思考這些象形符號下的實際意指。以震驚四座灼人眼目的氣勢給出一個矯枉過正的極點,指示著方向。嚇人嗎?故事結(jié)尾一場大火燒毀了亞洲教授的帳篷和干枯的軀殼,妖女夤夜出逃。不怕,我們現(xiàn)在知道,復活和焚毀都是象征性儀式,教授和妖女都是符號。

《大屠殺圣母》,一個理想女性主體的成長

收錄于后來的《黑色維納斯》選集中的《大屠殺圣母》似乎不再是一個充滿了符號和儀式表演,陰森詭異意在驚嚇的故事,而是一種相對樸素和現(xiàn)實主義的敘事。

故事的背景橫跨新舊兩個大陸和三種文化。17世紀英國蘭開郡,一個小孤女被一個老仕女收養(yǎng),教授文化。老人去世后她不得不自謀生路,來到倫敦,被男人誘惑干起了賣肉營生,又因偷盜入獄,被遣送到新大陸的一個莊園為奴。一日反抗工頭性侵,將其打傷,畏罪潛逃至荒野,被印第安人收留,并融入他們當中,結(jié)婚生子過著幸福的日子。好景不長,殖民者的入侵摧毀了她的家園,殺死了她的丈夫。大屠殺過后她又被擄回到白人當中,為牧師家?guī)蛡颉K龥Q心不再嫁人,獨立撫養(yǎng)自己的兒子。

小說開篇,懂得星相學的老婦人為孤女算命,預言她將來“會成為紅人圣母,生下受祝福的孩子。他的祖先不曾搭乘諾亞方舟……那些荒野中的紅孩子,就是失落的以色列族。……遠在大海那一邊的國度叫作弗吉尼亞,便是以大能上主的童貞圣母為名,那里的河流直接發(fā)源自伊甸園。”先知角色的引入和預言表明卡特這次要改裝基督教的童貞圣母傳說,重構(gòu)女性主義意義上的理想女性主體。當然這預言在故事的一開始,被孤女視為可憐人的胡言亂語,從不曾告訴別人,“否則她不是被當成異端邪說者吊死,也會被當成女巫吊死。”

《圣經(jīng)》中圣母瑪利亞無性受孕誕下圣嬰耶穌,圣母形象的性壓抑意味不言而喻。卡特的“紅人圣母”卻先為妓女后為農(nóng)奴,因盜竊和反抗行為兩度不容于舊大陸和新大陸的白人社會,受荒野中印第安文明的洗禮才成長為一個拒絕依附式婚姻的獨立女性和堅貞母親。

并且,在經(jīng)歷漂泊和動蕩之后,老婦人的預言在她那里得到了認可和實現(xiàn),以這樣的方式:

“這是從撒旦手上搶救回來的人。”殺死我丈夫的那人對牧師說,牧師叫我感謝上帝將我從野蠻人手中救回,懇求主原諒我迷途違背了他的旨意。我由此得到暗示,立刻跪倒在地,因為我看出這里流行悔罪,我表現(xiàn)得愈是懺悔對我愈有好處。他們問我叫什么,我回答了蘭開郡老主母的名字:瑪莉,此后就一直叫這名,當她的鬼魂繼續(xù)活下去,而她的預言全都成真了,只不過原來我是“大屠殺圣母”,我想我的雜種孩子會永遠帶有該隱的標記,因為他左眼上方的那個疤痕一直沒有消。

在她的心底,已經(jīng)認可了土著文明是更好的文明,至少,對一個在自詡文明的白人社會文化體制下被侮辱被損害無處容身的底層女性來說,它有能包容她給予她尊嚴和幸福的空間。因此她拒絕以牧師取的基督教的名字來喚她的兒子,并悄悄地教他印第安語言。她也不再認同于白人社會:“盡管牧師滿口信誓旦旦,說他們來這新世界建立上帝之城,但我仍然跟當年在蘭開郡一樣是個小女傭;何況這圣人的社群里也沒有妓女的職缺,就算我真有半點想法要重操舊業(yè)。但我做不到,印第安人已經(jīng)詛咒我永遠成為一個好女人了。”

白人社會讓她學會墮落和偷盜,被迫使用暴力反抗侵犯,成為壞女人的典型。而印第安人群落卻讓她成為一個好女人,仿佛受詛咒般地不可改變。

我們來看卡特如何將她的女性主義理想注入印第安土著文明。那開篇預言所指示的直接源自伊甸園的文明,能否讓我們找回幸福本源?

孤女在荒野遇到一個印第安女人,跟隨她來到他們的部落。她們相依為命,結(jié)成了類似母女般的關(guān)系。但她還是想回到白人社會中,因為習慣的力量。讓她真正從心靈上皈依印第安群落的是接下來發(fā)生的事。

她看上了族里一個沒有女人的勇士。他也看上了她。母親對她說那個男人想娶她做妻子。她卻哭了起來。因為他是個好男人,她在家鄉(xiāng)是個壞女人。然而在印第安人那里,根本不存在賣淫的前提。因為印第安人的性全都是自由免費的,否則就不做。至于她已不是處女,母親笑著說,“要不是你好,怎么會有人要你呢?”

但是孤女仍有一個疑慮,那就是她想當丈夫家里唯一的妻子,這是“以往生活留下的無法擺脫的怪念頭”。印第安男人都有好幾個妻子。于是母女之間又發(fā)生了如下對話:

“至于我們,我們太端莊正派了,女人絕不會為了結(jié)婚這種事跟朋友翻臉!”她說,“男人的妻子愈多,她們就愈有人做伴,也有更多人可以把小孩抱在膝蓋上哄,還可以種更多玉米,大家都會過得比較好。”但我還是說,我只肯當他唯一的妻子,否則不嫁。

“聽著,親愛的,”她說,“你愛不愛我?”

“當然愛,”我說,“我全心愛你。”

“那么,若你的情人說要同時娶我們倆,難道你會因此就少愛我一點嗎?”

但我低下頭不肯回答,怕她會要我的情人同時娶我也娶她,因為我實在太迷戀他了,想象不出任何女人,不管多么固執(zhí)己見,有機會的話會不想嫁給他。然后她打了我屁股一掌,叫道:“你看,孩子,嫉妒是多么要不得的事,居然能讓女兒跟自己母親翻臉!”

但看到我羞愧得哭起來,她便不再責備我,說她太老也太頑固,并不想結(jié)婚,何況我那小伙子太迷我了,會愿意照我的堅持以英國人的方式娶我。因為他們都受到教導要愛妻子,對妻子百依百順,不管娶幾個;如果我愿意獨自一人辛苦翻墾一整片玉米田,他也不會干涉。

至此卡特對于婚姻制度的觀點已顯露無疑,故事和人物提供了動態(tài)和開放式的表達。印第安人社會中,女性可以自由選擇獨身、專偶婚姻、多偶婚姻并得到支持和尊重。人們選擇專偶婚姻是出于雙方自愿,而非制度和觀念的壓迫。真愛唯一到底是不可抑制的人性和值得追求的人類信念,還是在專偶婚姻制度束縛下被內(nèi)化的狹隘占有觀念?越來越普遍的婚外情和離婚現(xiàn)象已然顯示一生只愛一人在人類群體中是相對少數(shù)的情況。更大比例的情況是一個人可能在人生的不同階段分別愛上不同的人,也有小概率可能同時愛上一個以上的人,男性尤其如此。父權(quán)社會的婚姻制度讓女人分裂成敵對的陣營,始亂終棄是婚姻制度規(guī)定男性必須施行的暴力。以道德和人設為名的情感暴力制造了層出不窮的陰暗扭曲灑滿狗血的社會景觀。和平年代,這丑陋而殘酷的戰(zhàn)爭無時無刻不在社會的細胞內(nèi)外發(fā)生,導致叢生社會問題的暴力癥結(jié)怎樣才能被解開?在承認人性的基礎上樹立一種能夠包容人類多元情感模式的體制和觀念系統(tǒng),讓男性建立起對女性的普遍尊重(而非有選擇地尊重一部分損害另一部分),紓解全社會在情感意識領(lǐng)域的扭曲狀況和暴力癥結(jié),已是許多女性主義學者共同的呼聲。無論如何,讓真愛戰(zhàn)勝一切才是終極情感道德和值得追求的人類信念。

關(guān)于安吉拉·卡特的女性主義寫作的導讀之旅就先到這里吧。文章已寫得太長,《薩德式女人》論文集不短,當中還有許多有趣的分析和觀點我沒有提到;在她的小說寫作中,女性主義是基因一般的存在,《焚舟紀》的每一個短篇都是深邃智思和瑰麗文字的結(jié)合,值得細細品讀。在第一遍如夢似幻暗爽又沉醉的閱讀體驗之后,重讀會讓你發(fā)現(xiàn)更值得的,應作如是觀。