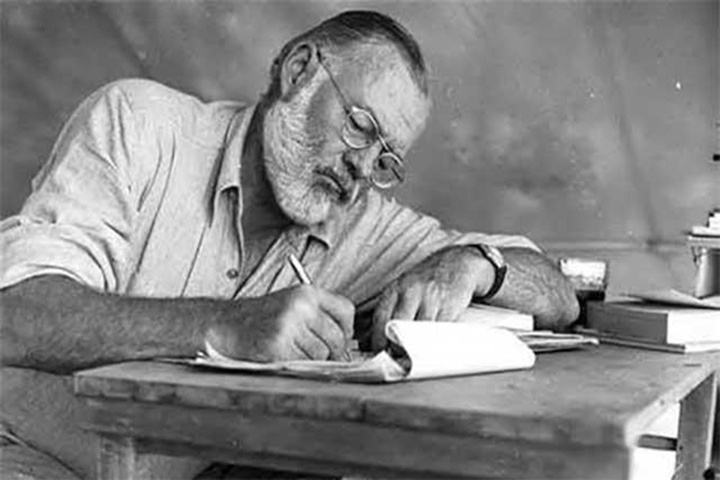

海明威誕辰120周年:他把文學的讀者帶入了20世紀

海明威

提起海明威,相信讓大多數人津津樂道的是他的傳奇人生:叛逆、出走、冒險、漂泊,喜歡斗牛、打獵和拳擊,沉迷于酒精和對女人無盡的追逐,上過兩次世界大戰(zhàn)和西班牙內戰(zhàn)的戰(zhàn)場、中過200多片彈片、在兩次飛機失事中大難不死,卻在62歲那年用他最心愛的獵槍打碎了自己的腦袋。

英俊威武、桀驁不馴的他活成了無數熱血青年夢想中的樣子,一戰(zhàn)后曾一度萎靡不振、吊兒郎當的他成為格特魯德·斯坦因口中“迷惘的一代”的代言人,“人可以被毀滅,但是不能被打敗”是他最膾炙人口的勵志格言,男性氣概十足的“硬漢”是他最廣為人知的形象標簽。

在快餐文化盛行的時代,名言和標簽是了解一個人最為高效的快捷方式,但對海明威這樣一個文壇奇人來說,不免太過狹隘。他顛覆了19世紀下半葉盛行的蕪繁文風,將文學的讀者帶入了20世紀。

《老人與海》被他改了兩百多遍,主要功夫就是花在了刪節(jié)上

1899年7月21日,海明威出生于芝加哥一個優(yōu)渥的醫(yī)生家庭,在密歇根瓦隆湖畔大自然的滋養(yǎng)中度過了童年的大部分時光,熱衷戶外運動的父親和有相當文藝修養(yǎng)的母親使他從小便浸潤在露營垂釣的閑適和文學音樂的曼妙之中。對照優(yōu)美如詩的童年,他的另一箴言“訓練一個作家的最好方式——不幸的童年”似乎顯得缺少真誠、甚至頗具反諷。但反過來,或許正是因為缺少了“不幸童年”這一“最佳訓練”,青年時代的海明威有意無意地為自己謀求到另一次機會。中學畢業(yè)后的他拒絕入讀大學,而成為美國舉足輕重的《堪薩斯星報》的實習記者,盡管只有短短幾個月,卻對他日后創(chuàng)立獨具一格的文風功不可沒。同時,生性叛逆的他幾乎沒有錯過20世紀上半葉的所有重要戰(zhàn)爭,猶如撲火的飛蛾,戰(zhàn)火與傷痛為他提供了凝望深淵的機會,也讓他沉淀了感受絕望的體悟。

這些個人經歷和親身感受變成了海明威小說創(chuàng)作的直接素材,也為他筆下的人物著上了濃厚的自傳色彩。比如,海明威一生創(chuàng)作了24篇有關尼克·亞當斯的故事,盡管發(fā)表時間跨度很長,也被收錄進不同的短篇小說集,但根據海明威研究專家菲利普·揚按照尼克的年齡對這些短篇的重新編排:從密歇根州森林里的孩子、到四處流浪的少年,從飽受戰(zhàn)火折磨的青年士兵、到身心交瘁的退伍軍人,從勤勉自律的作家、到沉思衰老與死亡的中年父親,尼克半輩子的人生體驗基本上也是海明威的寫照。

然而,對一般讀者來說,閱讀體驗的好壞不在于作品中有多少作者的影子,而在于多大程度上能有身臨其境、身經其事的真實感和共鳴感。從這個角度而言,海明威是毋庸置疑的大家,他不露聲色卻意蘊無盡的獨特敘事迷倒了近百年來的萬千讀者。在他的小說中,作者只是充當了一臺攝像機的角色,默不作聲地站在一旁,任由讀者直觀故事的場景,親聞人物的聲音,甚至暗窺人性的糾葛。無論是破曉的曦光、還是烈日的酷熱,無論是林木的清香、還是甘泉的清涼,無論是生的痛苦、死的悲壯,還是戰(zhàn)爭的無情、愛情的甜蜜,海明威的文字創(chuàng)造出的是猶如4D影院的效果。用他的話來說,作者的要務是“找到激起感情的東西;找到使你激動的行動。然后寫下來,要寫清楚,叫讀者也看得見,產生同樣的感覺”。

也正是因為作者的“隱身”,閱讀海明威不是一件容易的事兒。無論故事多么震撼情節(jié)多么跌宕,海明威的描述總表現出一種近乎“麻木不仁”的“客觀”。有人說他為了寫感情而有意抹去了感情,因為他永遠不會用孤獨、憂傷、恐懼、憤怒等詞眼直接描述人物的內心。在 《喪鐘為誰而鳴》中,當主人公喬丹的親密戰(zhàn)友被炸橋飛來的鋼鐵碎片擊中而犧牲,海明威卻沒有用一個詞直述喬丹的悲憤,而是細致刻畫了他如何一腳踢開路面上的其它碎片,如何全然忘記了自己依然置身戰(zhàn)火,如何扛起戰(zhàn)友的槍步履沉重地前行,于是,一個因悲痛不已而忘記個人安危、卻仍義無反顧繼續(xù)戰(zhàn)斗的喬丹躍然紙上,令讀者震撼、惋惜、敬佩不已。用具體行動表達抽象的思想情感,是19世紀中后期到20世紀初西方經典作家的重要創(chuàng)新,海明威可謂將其演繹到了極致,讀者的心領神會是讀懂海明威的基本要求,而一旦實現,也是閱讀的最大獎賞。

1954年,瑞典皇家科學院授予海明威諾貝爾獎時曾稱贊他“精通現代的敘述藝術”,這種敘述藝術不僅表現在作者的退隱,更表現在文本的干凈與疏簡。英國作家、短篇小說研究者赫·歐·貝茨甚至認為海明威的小說寫法引起了一場“文學革命”,這里,貝茨用了一個十分形象中肯的比喻:“海明威是一個拿著一把板斧的人……斬伐了整座森林的冗言贅詞,還原了基本枝干的清爽面目”,最終, “通過疏疏落落、經受過錘煉的文字,眼前豁然開朗,能有所見”。結構簡單的短句、用最常見的連接詞并置在一起、最普通的日常用語、偏愛動詞和名詞、很少用形容詞……海明威質樸自然、簡單利落的文字無疑是對19世紀下半葉復雜曲折、花哨蕪繁文風的顛覆。

但任何創(chuàng)新離不開傳統(tǒng),海明威曾在一次訪談中提到,倘若歷數自己的文學師承,怕是要數上個一整天,對他生活和創(chuàng)作產生巨大影響的人不但有作家,還有畫家和作曲家。就這個意義而言,海明威是一個勤奮刻苦的人,馬克·吐溫的含蓄幽默、舍伍德·安德森的輕快簡明、斯坦因的短詞重復、埃茲拉·龐德的具體精確都是海明威推崇的榜樣。在《堪薩斯星報》見習期間,海明威更是受到了系統(tǒng)而嚴格的文字訓練,“寫短句”、“用生動語言”、“正面說,不要反面說”是這家報館對新聞報道的金科玉律。海明威日后更是坦言:“在《星報》工作,你得學著寫簡單的陳述句,這對誰都有用。新聞工作對年輕作家沒害處,如果能及時跳出,還有好處。”從此,字斟句酌、惜墨如金也內化進了海明威一生的創(chuàng)作,《老人與海》被他改了兩百多遍,而主要功夫就是花在了刪節(jié)上。

海明威故居

為了督促自己不寫廢話,他穿超大碼便鞋單腳站立寫作

在寫作這件事兒上,海明威是一個嚴肅專注、高度自律的人,與公眾眼中無拘無束、玩世不恭的印象截然不同。他喜歡在臥室寫作,離床不遠處的一個狹長地帶就是他的“工作區(qū)”,墻上掛著一張記錄寫作進度的大表格,顯示每天寫作量的數字是為了避免“自己耍自己”,倘若有外出漁獵活動,他前一天會增加自己的工作量,這樣就不會感到自責。他喜歡穿著超大碼的便鞋,單腳站立寫作,為了集中注意力從而提高效率,也為了督促自己不寫廢話、更加言簡意賅。然而,描寫的精簡絕不代表思想的簡單,相反,海明威的主題總是含蓄而隱晦。

對于海明威的作品,初讀后的一目了然總給人以一覽無遺的錯覺,因為真正細讀后便會發(fā)現那不過只是冷峻的冰山一角,深藏于海面下的才是真正強烈的情感和悠長的寓意。有評論家曾總結道:“在海明威那里,感情萬分激動之際,正是他格外含蓄之時”。在《永別了,武器》那個被海明威“改寫到三十九遍才感到滿意”的結局,描述的是主人公亨利到醫(yī)院同死去的愛人告別的情景:

醫(yī)生順著過道走掉,我回到病房門口。

“你現在還不能進來,”一名護士說。“不,我要進。”

“你還不能進來。”

“你出去,”我說,“那位也出去。”

我把護士趕走,關上門,熄了燈,可這也沒有什么用。這像是同一尊石像告別。過了一會兒,我走了出來,走出醫(yī)院,在雨中走回旅館。

沒有鋪陳、沒有渲染、沒有解釋,只有素描般的呈現、電文式的對話、不事張揚的象征,這是一個“不像高潮”的高潮,一個“沒有結尾”的結尾,卻足以讓每一個讀者潸然淚下。海明威的高明在于不知不覺便走進了人心最柔軟的角落。

有人說,“作家的作家”的說法是為兩個人發(fā)明的:一是博爾赫斯,另一個就是海明威。近一個世紀以來,眾多作家對“海明威體”趨之若鶩,甚至時至今日,仍有不少學習寫作的學生被老師要求用海明威風格寫文章。但真正的海明威是難以模仿的,因為在他看來,創(chuàng)造而非表現現實才是虛構藝術的靈魂,“從已發(fā)生的事情,從存在的事情,從你知道的事情和你不知道的那些事情,通過你的虛構創(chuàng)造出東西來,這就不是表現,而是一種全新的事物,比任何東西都真實和鮮活,是你讓它活起來的。如果你寫得足夠好,它就會不朽”。

海明威正是用清麗的文風創(chuàng)造出了不朽的、令人心生敬畏的“硬漢”。值得一提的是,“硬漢”并不等同于鐵骨錚錚的豪氣,而是一種剛柔并濟的韌性,既有永不言敗、向死而生的陽剛,也有細膩動人、慈悲憐憫的柔情,《永別了,武器》中的亨利如此,《喪鐘為誰而鳴》的喬丹如此,《老人與海》中的老漁夫圣地亞哥也是如此。在這本同時贏得普利策獎和諾貝爾文學獎、從而奠定了海明威在世界文壇不可撼動地位的中篇小說中,海明威表現得不再恐懼蒼老、不再詛咒衰退,而是用平和的耐心、安詳的寬厚描繪了一個超越了成敗與榮辱,一個無畏卻卑微、堅韌卻溫和的老人。于是,在《老人與海》這里,海明威的敘述少了蒙太奇式的突兀,結尾少了戛然而止的唐突,用詞也少了擲地有聲的鏗鏘,盡管一如既往的凝練遒勁,卻表現出條分縷析的娓娓道來。與海明威有“既生瑜何生亮”之嫌隙的福克納曾這樣稱贊《老人與海》:“這一次,他提到了憐憫”,正是這種“憐憫”讓“硬漢”形象得以進一步升華——絕望中流淌著熱望,暗淡中展現出坦然。

海明威本人又何嘗不是如此?當哈姆雷特從“人是宇宙的精華、萬物的靈長”的夢中醒來,朝著黑暗發(fā)出“這是一個顛倒混亂的時代”的吶喊后,他一直在尋找、卻最終也未能找到清除邪惡的出路。海明威承襲了古希臘的悲劇感,深諳最真誠的努力往往迎來的是最絕情的結局,卻用生生不息的內在力量不斷丈量從天堂到地獄、從地獄再到天堂的路途。縱觀海明威的一生所愛,無一不充滿了暴烈的刺激,無一不在生死的邊界游走,戰(zhàn)爭如此,斗牛、狩獵、拳擊也樣樣如此。如同他筆下的斗牛士、拳擊手、獵人、漁夫和戰(zhàn)士等人物,盡管時常傷痕累累,海明威依然義無反顧地直面斯芬克斯的猙獰,優(yōu)雅從容地恭候死神的到來。在《乞力馬扎羅的雪》中,海明威有這樣一段描述:“乞力馬扎羅是一座海拔一萬九千七百一十英尺的長年積雪的高山,據說它是非洲最高的一座山。西高峰教馬賽人的‘鄂阿奇—鄂阿伊’,即上帝的廟殿。在西高峰的近旁,有一具已經風干凍僵的豹子的尸體。豹子到這樣高寒的地方來尋找什么,沒有人作過解釋”。海明威深知,我們也清楚,他自己就是那頭豹子。

(作者為上海外國語大學英語學院副教授)

相關鏈接:閱讀海明威

《老人與海》(節(jié)選)

他是個老人,獨自駕了條小船,在墨西哥灣流捕魚。出海八十四天了,連一條魚都沒有到手。前四十天,還有個男孩跟著。可是一連四十天都沒捕到魚后,孩子的父母就說,這老頭真是晦氣,倒霉透頂。孩子聽從吩咐,上了另一條船,第一個星期就捕到了三條好魚。看著老人天天空舟而歸,孩子心里很難受。他常下岸去幫老人的忙,把成卷的釣線,或是手鉤、魚叉和纏在桅桿上的帆卸下船來。船帆用面粉袋打過補丁,卷起來時,活像是常敗將軍的旗幟。

老人瘦骨嶙峋,頸背上刻著深深的皺紋,臉上留著良性皮膚腫瘤引起的褐色斑塊,那是陽光在熱帶洋面上的反射造成的。褐斑布滿了他的雙頰,雙手因為常常拽住釣線把大魚往上拉,鐫刻著很深的傷疤。不過,沒有一處傷疤是新的,每個傷疤都像無魚的沙漠里風化了的沙土一樣古老。

除了一雙眼睛,他渾身上下都很蒼老。那雙眼睛樂觀而且永不言敗,色彩跟大海一樣。

(譯林出版社/黃源深、湯偉 譯)

《太陽照常升起》(節(jié)選)

下得樓來,我們穿過一樓的餐廳來到大街上。一個服務生去幫我們叫車。天氣炎熱響晴。街頭上有個小廣場,有樹有草,出租車就停在那兒。一輛車開了過來,服務生從一側探出身來。我給了他小費,告訴司機往哪兒開,上車挨著布蕾特坐下。司機把車沿街往前開。我往后一靠,坐穩(wěn)。布蕾特緊緊地靠到我身邊。我們相互依偎著坐在一起。我伸出胳膊來摟住她,她舒舒服服地倚在我身上。天氣酷熱,艷陽高照,路邊的房子都白得刺眼。我們拐上了大馬路。

“哦,杰克,”布蕾特說,“我們如果在一起,一定能過得開心死了。”前面有個穿咔嘰制服的騎警在指揮交通。他舉起了警棍。車子突然慢下來,使布蕾特更緊地靠在我身上。

“是呀,”我說,“這么想想不也挺好嗎?”

(譯林出版社/馮濤 譯)

《永別了,武器》(節(jié)選)

我走進房去,陪著凱瑟琳,直到她死去。她始終昏迷不醒,沒拖多久就死了。

在房外走廊上,我對醫(yī)生說,“今天夜里,有什么事要我做嗎?”

“沒什么。沒什么可做的。我能送你回旅館吧?”

“不,謝謝你。我想在這里再待一會兒。”

“我知道沒有什么話可以說。我沒辦法對你說——”

“不必說了,”我說。“沒有什么可說的。”

“晚安,”他說。“我不能送你回旅館嗎?”

“不,謝謝你。”

“手術是唯一的辦法,”他說。“手術證明——”

“我不想談這件事,”我說。

“我很想送你回旅館去。”

他順著走廊走去。我走到房門口。

“你現在不可以進來,”護士中的一個說。

“不,我可以的,”我說。

“目前你還不可以進來。”

“你出去,”我說。“那位也出去。”

但是我趕了她們出去,關了門,滅了燈,也沒有什么好處。那簡直像是在跟石像告別。過了一會兒,我走出去,離開醫(yī)院,在雨中走回旅館。

(上海譯文出版社/林疑今 譯)