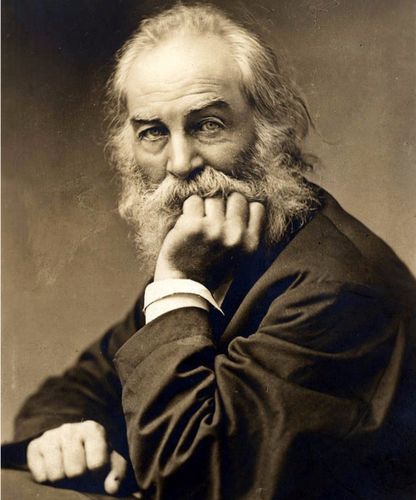

紀念沃爾特·惠特曼誕辰兩百周年 永恒的大地生長永恒的草葉

沃爾特·惠特曼

誰是沃爾特·惠特曼?

不知是巧合還是刻意,1855年7月4日,正值美國第七十九個獨立日慶典之日。那天的紐約文壇上出現(xiàn)了一部由十二首無題詩歌組成的單卷本詩集。這部名為《草葉集》的小書只薄薄九十五頁,連作者名字也沒有,只后面“版權所有者”下方有個沃爾特·惠特曼的署名。文壇上誰也不知惠特曼是什么人,也沒有誰對這部詩集抱以關注。像所有剛出版第一部著作的作者一樣,不無焦慮的惠特曼一邊給大洋兩岸的著名作家和評論家寄贈詩集,一邊等待評論界的反響。令他欣喜若狂的是,詩集出版僅過十八天,他就收到有“美國文藝復興領袖”之稱的愛默生來信。后者在信中熱情洋溢地稱贊《草葉集》是“一部結合了才識與智慧的極不尋常的作品”,并罕見地坦承自己將“向你偉大事業(yè)的開端致敬”。

愛默生的目光是準確的。受到鼓舞的惠特曼再接再厲,將自己的才華轉變成一首又一首詩歌。在創(chuàng)作新的詩歌同時,惠特曼還意識到,詩集若想要引起更多人的注目,以及他想建立自己雄視文壇的地位的話,獨辟蹊徑是必然的選擇。深思熟慮之下,他決定將自己的未來詩歌全部寫進《草葉集》中,讓第二版覆蓋第一版,第三版覆蓋第二版,依此類推,詩集的厚度將逐版增加,自己的名字也將與《草葉集》三字永遠地聯(lián)系在一起。

這在當時是大膽的開創(chuàng)性想法,也是富于天才性的想法。惠特曼自己也沒料到,這部最終出到第七版的詩集經歷了從嘲笑到詆毀、從攻擊到頌揚、從萌芽到生長、從成熟到結滿果實的漫長過程。當它的臨終版問世時,已是整整三十六年過去。厚逾千頁的《草葉集》成為了十九世紀貢獻給世界文壇的一部皇皇巨著。惠特曼最終完成的,已不是僅做詩人的愿望實現(xiàn),而是他與《草葉集》攜手步入了不朽的文學殿堂。

大地草葉般生生不息

第一版《草葉集》的開篇之作是到最后第七版才定名為《我自己的歌》的長詩。該詩由五十二節(jié)抒情詩組成。在世界詩歌史上,它到今天也依然是一首出類拔萃的罕見長詩。在全詩起筆,惠特曼就以充沛的激情直抒胸臆,“我贊美我自己,歌唱我自己,/我承擔的你也將承擔,/因為屬于我的每一個原子也同樣屬于你。”這是定基調的詩句,也是在布滿頹廢與傷感主義論調的新大陸詩歌中,第一次出現(xiàn)的雄健之聲。在當時的美國詩壇,盡管有朗費羅等人不乏樂觀主義的詩歌問世,那些詩歌卻始終擺不脫英國維多利亞時期的風格籠罩。不僅詩歌,連小說、散文等文體也難以從強大的歐洲風格中掙脫。即便惠特曼本人,他初試身手的作品也是十多篇剛一發(fā)表就被迅速遺忘的粗俗小說。風格不能獨立不是惠特曼的個人問題,當時的整個美國文壇都有無能為力之感。針對這一狀況,愛默生曾憂心忡忡地說道,“我們會被迫為我們的意見來自他人而感羞赧。”

惠特曼沒有讓愛默生再感“羞赧”。從初版詩集的第一首長詩開始,惠特曼就信心百倍地將自己的生活與生活的大地寫入詩中。在他眼中,“合眾國本身就是一首最了不起的詩”,這一非凡的自信決定了惠特曼的歌唱表面上屬于自己,在深處蘊含的,則是對整整一代人在開拓時代的激情喚起。

沒有哪個寫作者不想表達自己的時代。當時代過于磅礴時,才華不夠的人根本找不到落筆之處。惠特曼選擇了從自我開始。他筆下的“我”,既是自己,又不僅僅是自己,還輻射到他人與民眾,輻射到整片國土,所以他有理由告訴所有讀者,“我的舌,我血液的每個原子,是在這片土壤,這個空氣里形成的。”將“這片土壤”視為自己的出發(fā)之地,確認“這片土壤”是哺育自己的大地,說明惠特曼的激情是面向更廣闊的生活本身;更讓我們在閱讀中能體會到的是,惠特曼的詩歌從《我自己的歌》開始,就極為堅定地對這片大地的本身蘊藏進行了持之以恒的開掘。這是美國獨立不足百年之時,一種前所未有的自覺文學行為。當我們今天重新捧讀這部詩集,能處處感受惠特曼對生活的全力以赴。他寫下屬于“這片土壤”的一切,就表明他滿懷熱情地進入了“這片土壤”的每處角落。這是一個真正詩人的行為,除了自己立足的土壤,沒什么再值得歌頌;除了生活在這片土壤上的民眾,也沒什么再值得表現(xiàn)。所有這些面對,在惠特曼眼中具有如大地草葉般生生不息的意味,所以,《草葉集》三字看似平常,蘊含的內在卻無比深遠。

能表現(xiàn)生活,是因為進入了生活

能表現(xiàn)生活,是因為進入了生活。當惠特曼提筆寫下第一首詩歌之時,對生活就已有了非同凡響的認識。今天我們能清晰看到,有兩方面的生活在他內心最終匯聚成汪洋恣肆的詩歌激流。首先是《草葉集》問世前的二十年間,惠特曼不僅接受愛默生的影響,還對遠至古希臘和古羅馬時期的荷馬、盧克萊修,文藝復興時期的莎士比亞、彌爾頓,法國大革命前的盧梭,近至英國同時代的彭斯、司各特、狄更斯以及本土的庫柏、歐文、霍桑、朗費羅等人的作品進行了系統(tǒng)的研讀。在使智力得以發(fā)展的博覽群書之余,惠特曼還對天文學、顱相學抱以極大的興趣;尤其值得一提的是,在1851年前后,惠特曼對意大利歌劇產生了非比尋常的熱愛。羅西尼、威爾第等人的歌劇得到惠特曼的極高評價,當貝蒂尼、阿爾伯妮的高音在他親臨現(xiàn)場的耳邊響過之后,不僅使他稱之為“十全十美的聲音”,還使他在若干年后發(fā)出“如果沒有這些歌劇,我無論如何也寫不出《草葉集》來”的由衷之言。

但對《草葉集》的作者來說,藝術的熏陶尚在其次,最重要的是惠特曼永不疲倦地投入了生活。當他在1830年離開學校之后,年僅十一歲的惠特曼首先在詹姆斯·克拉克律師事務所當勤雜工,然后到布魯克林的印刷廠當學徒。到十七歲時,惠特曼又前往長島的多處學校教書,并在1838年創(chuàng)辦了一份叫《長島人周刊》的報紙,與此同時,精力過人的惠特曼開始了詩歌和散文的最初練筆。當他二十二歲遷居曼哈頓后,又再次進報社做排字工和做記者,經常去體育館和博物館采訪,頻繁參加晚間的講演會和進行政治論戰(zhàn)。數(shù)年后,27歲的惠特曼成為布魯克林《鷹報》的主編,多與政界人物接觸。兩年后辭職的惠特曼又前往新奧爾良,完成了一生中的首次長途旅行,大地上的千姿百態(tài)和蘊藏的無限潛能對惠特曼成為詩人進行了再也沒停止過的塑造。豐富的人生閱歷打開了惠特曼的視野,增強了他對生活的感受。到開始寫作《草葉集》時,惠特曼的身份又成為了木匠。他在晚年回憶時說道,“我那時正在做木工活賺錢,一只叫《草葉集》的蜜蜂飛來了。我放下手中的活計……”

那時的惠特曼是什么模樣?他在《草葉集》中留下了自畫像似的勾勒,“沃爾特·惠特曼,一個宇宙,曼哈頓的兒子,/狂亂,肥壯,酷好聲色,能吃,能喝,又能繁殖,/不是感傷主義者,從不高高站在男子和婦女們的頭上,或和他們脫離,/不放肆也不謙虛。”這些詩句讓我們看到盛年惠特曼對生活的激情和對個人的自信。往詩句深處細察,我們又有理由說,惠特曼真正想勾勒的,是一幅能代表當時整代人的精神與生活的肖像,進一步說,他想刻畫的是被綿延大地哺育的生命形象。在任何時代的任何國度,或遲或早,總會有萬眾矚目的代表性人物出現(xiàn)。惠特曼當仁不讓地挺身而出,最終使自己成為時代的巔峰人物;也可以說,十九世紀的美洲大陸同樣選擇了惠特曼,原因無他,就在于惠特曼用自己的畢生創(chuàng)作告訴全球,生活在給予人什么,人在生活中又會想些什么、做些什么,承載生活的大地是什么模樣,人與大地是什么關系、人的激情是什么模樣……正是這些主題的和盤托出,造就了《草葉集》的不朽和偉大。

“神圣的平凡”

說一部詩集偉大,不單純是指它具有出色的表達技巧。技巧對詩歌固然重要,更重要的是,該部詩集是否揭示了時代與現(xiàn)實生活的全部內涵。在全球文學史上,不少名躁一時的作品最終走向消失,就在于它們本身既沒有達到時代與生活的要求,也沒有對生活的真理進行強有力的揭示。《草葉集》不然,不論我們何時翻開它,總是濃烈的生活氣息撲面而來,總是來自生活的哲理在提供永不陳舊的啟示。作為讀者,我們能有把握地說,《草葉集》不僅是一部偉大的抒情詩集,還是一部偉大的哲理詩集。惠特曼不是哲學家,也沒有建立起自己的學術體系,但不妨礙他從生活中提取令人再三咀嚼的生活哲理。

惠特曼的方式不是枯燥的說教,而是以感性十足的語言喚起讀者沉埋內心的思緒,“你以為一千英畝地就算多嗎?你以為地球很大嗎?/你用功了好久學習讀書嗎?/你以為自己懂得了詩就特別驕傲嗎?”這里的一個個問號不是他真的在提出問題,而是以發(fā)人深省的設問讓我們看到他極為堅決的回答。這不僅是手法的高超,還是作者在深入大地和生活的內在之后,發(fā)現(xiàn)大地是用來贊美的,人的使命是用來完成歌唱的,尤其“其中的詩人要配得上人民……他是國家的平原山川、江河湖泊、自然生命的化身。”

惠特曼敢在1855年就這么說,是他發(fā)誓要以畢生詩歌來完成這一自我要求。對自己提出要求并不容易,舍我其誰地充當萬物的“化身”更不容易,只有走向偉大的詩人才能堪當此任。一個詩人要走向偉大,前提是得走向生活。當生活在每個人面前打開,每個人就必須擁有能進入生活的認識前提。惠特曼的認識在自傳性長詩《從巴門諾克開始》的第五節(jié)中有異常豐富的體現(xiàn),“……曾經稱雄一時的民族,現(xiàn)在衰微了,退卻了,零落了,/若不是尊重你們的遺風,我決不敢前進,/我研讀了它,承認它是值得欽佩的,(我曾一度在其中走動,)/認為沒有比它更偉大、沒有比它更值得評價的了,/我久久全神貫注地觀察了它,然后把它撇在一邊,/我站在我自己的位置上,在這里和自己的時代在一起。”

當我們認真閱讀這些詩句,會發(fā)現(xiàn)它們不僅是惠特曼面對生活的前提,更是整部《草葉集》的前提。所以我們看到,時代有什么,《草葉集》就有什么。時代的每個領域,沒有哪個讓我們覺得惠特曼會鞭長莫及。不論是自然的、情感的,還是戰(zhàn)斗的、政治的;不論是城市的、鄉(xiāng)村的,還是空間的、時間的,無不在惠特曼筆下得到如草葉般的自然生長。能做到這點,是他不僅感到,還以身作則地做到“我是肉體的詩人,我是靈魂的詩人,/天堂的歡樂和我在一起,地獄的痛苦也和我在一起,/我把歡樂根植于我并發(fā)揚滋長,我把痛苦轉化為一種新的語言。”正是有了“新的語言”,惠特曼才充滿信心地告訴時代,“你知道,只是為了在大地播撒更加偉大的信仰的種子/我唱出下面各種各樣的頌歌。”這就是惠特曼創(chuàng)作《草葉集》的目的。人在大地上、在生活中,最不能缺少的就是信仰。對惠特曼來說,人的信仰只可能從生活中獲取。除了將自己的全部投入生活之外,再沒有第二種獲取方式。

惠特曼對生活的投入令人吃驚,無論對自己經歷的事情也好,還是對在身邊和遠方生活的人也好,沒有哪樣被惠特曼從視野中舍棄。哪怕他路過一棵橡樹,也會觸動自己永不停止的思考,“……它的樣子,粗壯、剛直、雄健,令我想到我自己;/我驚奇著,它孤獨地站立在那里,附近沒有它的朋友,如何發(fā)出這么多快樂的葉子……”一扇偶然打開的門也會使他瞬間獲得隨心所欲的表達,“某個很晚的冬天的夜晚,一群工人和車夫在酒吧間里圍著火爐,卻沒有人注意到我坐在一角,/一個愛我而為我所愛的青年默默走過來坐在我身邊,以便拉著我的手,”這些普普通通的生活場景無不從詩集中俯拾可得。我們更能體會的是,無論惠特曼的描寫對象是天空、宇宙、群星,還是樹葉、溪流、石頭,都投入了自己的熾熱情感。在詩人眼里,生活的一切沒有哪點可以被忽視,它們都是“在太陽下歌唱”的“神圣的平凡”,同時,“我知道它們能夠滿足屬于它們的一切人。”認識到這點,惠特曼的每首詩才能都迅速地進入生活給予的種種感受,獲得豐富的表現(xiàn)內涵。

如草葉般旺盛的生命與大地

惠特曼對生活與寫作的激情似乎永不倦怠。當他來到62歲高齡的1881年時,《草葉集》的第七版問世。盡管詩人規(guī)定此版內容在他去世前不再更改,還是在給出版人奧古斯特的信中說道,“到目前為止,這本書還沒算真正地出版呢。”這是讓人感到震驚的話。也許在惠特曼看來,不管此刻的詩集增加到了怎樣的頁碼和到了怎樣的厚度,他依然記得自己二十六年前說過的話,“你超越了其他人嗎?你是總統(tǒng)嗎?/那不足為奇,他們每個人都會不止于此,還要繼續(xù)向前。”這就是惠特曼對人類懷抱的堅定信心與認識,人類的生活永遠向前,時代的發(fā)展也永遠向前,所以,他的寫作也會永遠向前。對惠特曼來說,這不是姿態(tài)的表現(xiàn),而是他曾經發(fā)誓“打算就這么唱下去直到死。”

這是在首版《草葉集》中出現(xiàn)的詩句。從那時開始,一直到惠特曼臨終之年,他始終履行著自己年輕時的誓言——對生活抱以勇敢,對未來抱以熱情。所以在整部詩集中,我們從頭至尾看不到苦痛和悲傷,作為生活的一部分,即使它們在《草葉集》中出現(xiàn),也會在磅礴的生活中迅速變成更甘冽、更使人不能拋舍的迷人清泉。在世界詩歌史上,說惠特曼貢獻的這部詩集獨一無二,不僅是它恢弘的氣勢一往無前,還在于它永遠賦予一代代讀者健康與崇高的感受,永遠賦予讀者對生活的熱烈向往。不管什么樣的生活,你永遠都得生活,永遠都得對生活懷抱不熄滅的激情。這不僅是惠特曼的詩歌描寫,還是惠特曼用自己漫長一生所踐行的承諾。當我們在詩人誕辰兩百周年的今天再次面對《草葉集》中的一行行詩句,面對“這不是一本書,/誰接觸它,就是接觸一個人”的不朽宣稱,我們的確有理由補充,《草葉集》決不僅僅是部書,它還是一個已經遠去卻依然喚起激情的時代,還是如草葉般旺盛的生命與充滿無限生機的大地本身。