當(dāng)我們?cè)诟兄x薩拉馬戈的時(shí)候,我們?cè)诟兄x什么?

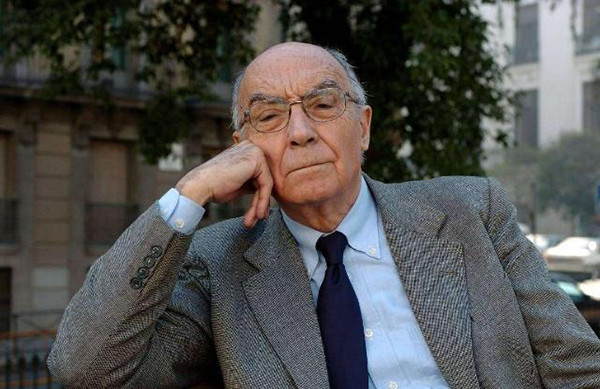

九年前,2010年6月18日,若澤·薩拉馬戈逝世于西班牙加那利群島蘭薩羅特的家中,享年87歲。葡萄牙總理若澤·蘇格拉底親自向薩拉馬戈的遺孀發(fā)去唁電,對(duì)作家的離去表示“深切哀悼”,感嘆:“他的消失使我們的文化更加貧瘠”;葡萄牙街上到處張貼了薩拉馬戈放大照片制成的海報(bào),上面用雪白的字寫著:obrigado, José Saramago,謝謝,若澤·薩拉馬戈。

薩拉馬戈在一次演講中曾說,我們不能做出決定,而是那些決定自己找到了我們。對(duì)薩拉馬戈來說,這話并不是指他相信某種既定命運(yùn)的存在,而是指他相信,當(dāng)我們無可避免地深陷于這個(gè)世界的物質(zhì)中而企圖看清萬物的本質(zhì)之時(shí),會(huì)立即發(fā)現(xiàn)我們可憐的個(gè)人主義是多么天真;我們會(huì)認(rèn)識(shí)到,我們擁有的自由遠(yuǎn)不如我們所認(rèn)為的那樣多,任何決策的邊界總是被我們恰巧生活在其中的歷史、政治、社會(huì)環(huán)境小心翼翼地圈定,我們只能任由自己被它們發(fā)現(xiàn),被它們統(tǒng)治,被它們定義。

這恰巧是薩拉馬戈在其作品與真實(shí)人生中不停探討與求索偉大主題:決策,自由與必然之間所存在的廣泛范圍,隨機(jī)將我們困在其中的生活之網(wǎng),人生自由和責(zé)任的邊界。

在創(chuàng)作的無數(shù)故事中,他總是在這主題的基礎(chǔ)上書寫書中人物的命運(yùn),可愛的角色們?cè)谇楣?jié)中聚散生事如浮萍,不知生命的重壓幾時(shí)休止,不知自由是否真的能如約到來,不知那真實(shí)的自由與想象的自由相較如何;小說的筆調(diào)、線索與講述方式也照此進(jìn)行:一個(gè)外來而富有感情色彩的敘事、解釋的聲音無處不在且無所不知,就是無法干預(yù)其中,只能在那既定的生活之網(wǎng)外,看著深陷其中的蕓蕓眾生在法律、權(quán)力、災(zāi)難、信仰、戰(zhàn)爭(zhēng)和種種不公中掙扎,做出或批評(píng),或同情,或憐憫,或憤慨的簡(jiǎn)單評(píng)價(jià)。

在真實(shí)的人生中,薩拉馬戈不斷在文學(xué)中所尋求的也正是人生重?fù)?dān)中適度的自由,持續(xù)不停地寫作則是這自由帶來的責(zé)任。

若澤·薩拉馬戈、伊比利亞半島與拉丁美洲

1922年,歐洲大陸上第一次世界大戰(zhàn)帶來的陰霾還未完全散去,拉丁美洲仍受革命與發(fā)展的動(dòng)搖戰(zhàn)栗不止,梵蒂岡教廷正與墨索里尼談判斡旋,葡萄牙共產(chǎn)黨方才成立不久,諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給了西班牙劇作家哈辛托·貝納文特-馬丁內(nèi)斯,而里斯本北部名為阿金尼亞加的小村莊里,剛剛誕生的若澤·薩拉馬戈則與這些歷史事實(shí)締結(jié)了神秘的聯(lián)系,從那時(shí)開始就被困于這被他本人評(píng)價(jià)為“不是很好的世界”的生活之網(wǎng)當(dāng)中。

看似荒謬的聯(lián)系之所以能成立,是因?yàn)椤皩懽鳌边@個(gè)決定無聲無息地找到了此位窮困潦倒無地農(nóng)家的兒子,讓全家搬遷阿根廷又折返里斯本;讓他目不識(shí)丁的祖父在困乏的物質(zhì)中以民間故事充斥他的童年回憶并將死亡前與院子里無花果樹告別的詩意帶入他的生命;讓他文盲的母親在他十五歲時(shí)送他人生的第一本書;讓費(fèi)爾南多·佩索阿和塞萬提斯走入了他的生活;讓他從高中輟學(xué)的技術(shù)工人變?yōu)椤皩懽鲗W(xué)徒”、校對(duì)工、記者、編輯到全職的著名作家,在清寒的生活中去文學(xué)中尋求自由,擔(dān)負(fù)著在不公的社會(huì)中用犀利筆觸進(jìn)行批判的責(zé)任。

想知道這聯(lián)系是如何成立,則需仔細(xì)研究若澤·薩拉馬戈自詡及被貼上的種種標(biāo)簽。首先,最重要的,他是憑《失明癥漫記》于1998年獲諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)的著名作家,“作品極富想像力、同情心和頗具反諷意味,使人們得以反復(fù)重溫那一段難以捉摸的歷史。”作為唯一獲過此獎(jiǎng)的葡萄牙語作家,龐大的葡語世界為此歡騰。諷刺的是,這國(guó)寶級(jí)作家絕不是個(gè)傳統(tǒng)意義上的“愛國(guó)者”,且是個(gè)葡萄牙人中罕見的無神論者。他整個(gè)的寫作生涯都致力于批判祖國(guó)的歷史、社會(huì)黑暗、虛偽的保守主義和宗教生活過大的影響,1992年,因?yàn)樵谛≌f《耶穌基督福音書》中將耶穌描繪成不具神性的凡人,薩拉馬戈惹得梵蒂岡教廷震怒而斥其為異教徒,在葡萄牙這個(gè)百分之九十以上人都信仰天主教的國(guó)家無疑引起了巨大的爭(zhēng)議,政府迫于梵蒂岡的壓力最終拒絕他的小說入圍歐洲文學(xué)獎(jiǎng)。薩拉馬戈則選擇了自我流放以示抗議,搬遷到西班牙加那利群島蘭薩羅特島,直到逝世,仍有一半骨灰留在島上家中,另一半則返回故鄉(xiāng)的一棵橄欖樹下。選擇西班牙,除了因?yàn)槟鞘堑诙纹拮拥淖鎳?guó),更是因?yàn)樗且粋€(gè)伊比利亞主義者,認(rèn)為葡萄牙長(zhǎng)久地作為歐洲大陸后園的狀況應(yīng)有所改變,甚至曾在采訪中提出了他的“伊比利亞烏托邦”設(shè)想,聲稱葡萄牙應(yīng)該成為一個(gè)自治區(qū)融入文化相近的西班牙,形成一個(gè)泛民族主義聯(lián)盟。仿佛以上這些還不夠令人印象深刻,薩拉馬戈還是一名堅(jiān)定的共產(chǎn)黨員,他說:“我于1969年正式入黨,那時(shí)我57歲。我一直是個(gè)基層黨員,寫的東西很少……我過去是,現(xiàn)在是,我想直到我的歲月結(jié)束我將仍然是共產(chǎn)黨。”

種種標(biāo)簽疊加在一起,這位有趣的二十世紀(jì)末的偉大作家似乎不可能不與拉丁美洲產(chǎn)生聯(lián)系,拉丁美洲也如約選擇了他。關(guān)于殖民地的思考在作品中頻頻出現(xiàn),薩拉馬戈的人道關(guān)懷能直達(dá)與古老歐洲大陸相對(duì)的最遙遠(yuǎn)的新世界。作為可能是最具拉丁美洲特質(zhì)的作家之一,歷史的意義或歷史野蠻新生的隱喻在薩拉馬戈平實(shí)流暢的語言中娓娓道來,內(nèi)容包含了新大陸的歷史與所有未竟的事業(yè),觸及拉美國(guó)家今日面對(duì)的、世界普遍存在的以及所有人類本質(zhì)觸及的最重要的問題,作家或警示或歌頌或諷刺或批判,這種拉丁美洲式的關(guān)切就連在生命的末尾也未止息。薩拉馬戈另一種深刻的“拉丁美洲方式”則是將魔幻現(xiàn)實(shí)主義帶離了它誕生的哥倫比亞密林,讓它以一種不同的、薩拉馬戈命名為“現(xiàn)實(shí)的超自然”(Real supernatural)的方式在大西洋對(duì)岸野蠻生長(zhǎng)。薩拉馬戈如許多拉美作家一樣關(guān)注于祖輩與故土的血淚,使奇異的荒誕的沉重的夢(mèng)與現(xiàn)實(shí)糾纏在一起,口述故事般脫離了標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的語言隨著角色的命運(yùn)與意識(shí)流動(dòng),直至引讀者對(duì)他書寫的隱喻進(jìn)行最深刻的思考。正如《衛(wèi)報(bào)》評(píng)論所說,沒有人能夠像薩拉馬戈這樣,如此熱情周全,如此自由無拘。而自由的責(zé)任呢?薩拉馬戈自己則說,一個(gè)作家屬于他所身處的那個(gè)時(shí)代,倘若他沒有受到過去的鎖鏈捆綁,他就必須知道他生而為人的這個(gè)時(shí)代當(dāng)中所發(fā)生的各種問題。那么,當(dāng)今之世的問題是什么呢?……最根本、最要緊的是,當(dāng)世界需要批判觀點(diǎn)的時(shí)候,文學(xué)就不應(yīng)該遺世而孤立。

如果……會(huì)怎樣?

薩拉馬戈作為一個(gè)記者、評(píng)論家、作家進(jìn)行思考與闡述是如此獨(dú)特而深刻,以至于他不論多么大器晚成,讀者們終會(huì)聽到他的聲音。他是他自己身處的時(shí)代的證人,又能不被其束縛地自由描繪歷史;他是現(xiàn)實(shí)的關(guān)注者,又能將小說當(dāng)成他最宏偉想象的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)域:他的作品常常是一個(gè)假設(shè)而非論題,一個(gè)仍未被現(xiàn)實(shí)的瑣碎淹沒的特例,將一個(gè)與科學(xué)規(guī)律不符的超自然現(xiàn)象無限放大,以難以想象的方式讓“不可能”變得合理……薩拉馬戈自由地發(fā)問了:如果……會(huì)怎樣?

薩拉馬戈想,我們都是如此盲目,那么,如果失明癥像瘟疫一樣蔓延而只有一人得以幸免,人類社會(huì)會(huì)怎樣?答案是《失明癥漫記》。

繁忙的路口,一位司機(jī)突然失明,他的角膜、虹膜、視網(wǎng)膜、視晶體都完好無損,只是感覺自己“淹沒在一片明亮的白色之中”,之后,第二個(gè),第三個(gè),這白色瘟疫毫無征兆又無解地侵入了這個(gè)國(guó)家,人們接連染上失明癥,只有少數(shù)幾人得以幸免。政府先是掩蓋事實(shí),將患病的人隔離在閑置的精神病院中,而那里越來越不適宜生存,漸漸成了一個(gè)暴露人性的盲人國(guó)度……

薩拉馬戈想,人嘛,先是摔跤,然后會(huì)走,再后來會(huì)跑,那么,如果在十八世紀(jì)宗教與王權(quán)窒息人性的葡萄牙,一對(duì)社會(huì)底層對(duì)魔法尚未絕望的愛侶有一天竟掌握了飛行的秘密,他們的命運(yùn)會(huì)怎樣?答案是《修道院紀(jì)事》。

葡萄牙國(guó)王若昂五世為獲得子嗣而許諾修建修道院還愿,光憑自己“國(guó)王的意志”和幾句話語便驅(qū)動(dòng)著整個(gè)國(guó)家、無數(shù)民眾付出血肉甚至生命來成就這信仰力量的偉大見證——馬夫拉修道院。與此同時(shí),另一項(xiàng)國(guó)王心血來潮應(yīng)允的 “異教徒”的工程也在進(jìn)行。西班牙戰(zhàn)場(chǎng)上失去右手的前士兵“七個(gè)太陽”巴爾塔薩和擁有看穿事物與人體內(nèi)部能力的“七個(gè)月亮”布里蒙達(dá)在宗教裁判所火刑儀式上一見鐘情,成為最親密的同伴與愛侶,他們與“飛行家”洛倫索神父竟一起窺見了那禁忌的、只屬于上帝的秘密,在對(duì)純粹的美與創(chuàng)造的追求之中,建造出了真正的飛行器,而火刑柱的陰影漸漸靠近……

如果……會(huì)怎樣?薩拉馬戈自問也拷問讀者,今時(shí)今日,歷史上,人性如何?宗教如何?社會(huì)如何?他也負(fù)責(zé)地回答了:當(dāng)災(zāi)難降臨,人們選擇對(duì)自己的同類做出殘忍的舉動(dòng),實(shí)際上這是世界上每天都在上演的殘忍。幾乎所有人都成了盲人,因?yàn)槲覀冊(cè)絹碓讲辉副犙廴タ词澜纭H诵允侨绱塑浫酰鐣?huì)是如此荒誕,權(quán)力的腐敗、意識(shí)形態(tài)的濫用、偏見、局限、虛偽不會(huì)消逝,歷史會(huì)不可思議地循環(huán),也許絕望,我們要看到真相。

今天,在他逝世九年后,即使我們覺得世界還是如他想象的一般糟糕,但多虧了薩拉馬戈,我們得以從那一片白色的盲目中暫時(shí)恢復(fù)視力,看看周遭,看看自己。

Obrigado, José Saramago.

謝謝,若澤·薩拉馬戈。