陳子善:瑣憶1980年代與黃裳先生的交往

今年6月15日是黃裳先生誕辰一百周年。濟(jì)南凌濟(jì)兄是“黃迷”,不是一般的“黃迷”,而是十分入迷、近乎癡迷的資深“黃迷”。他起意編一部《榆下夕拾》作為紀(jì)念,并為黃裳研究的深入提供新的史料。因我與黃先生有交往,他要我寫些話。當(dāng)然,這是義不容辭的。

我拜訪黃先生,向黃先生請(qǐng)教,始于上個(gè)世紀(jì)八十年代初。但是,我那時(shí)自以為記憶力強(qiáng),不記日記,以至到了年過七十的今天,許多交往細(xì)節(jié)早已不復(fù)記憶。值得慶幸的是,三年前,陸灝兄摘示黃先生1980年代日記中關(guān)于我的若干記載,正好可以據(jù)此追憶當(dāng)年面聆黃先生教誨的一些情景。以下就照錄黃先生相關(guān)日記,并略作回顧和考釋。

1982年

11月22日:“得陳子善信(郁達(dá)夫集編者),復(fù)之。”

11月24日:“下午陳子善來訪,談?dòng)嘘P(guān)郁達(dá)夫事。渠為文集編者之一,以《郁達(dá)夫憶魯迅》小冊(cè)相贈(zèng),談至五時(shí)始去。”

這應(yīng)該是我首次打擾黃先生。先寫信求見,黃先生當(dāng)天就作復(fù),我第二天收到,第三天就登門拜訪。那時(shí)平郵信件真快,如在今天,就非快遞不可了。首次求見,話題就圍繞郁達(dá)夫。郁達(dá)夫是黃先生很感興趣的文壇前輩,他晚年還寫過關(guān)于郁達(dá)夫《懺余集》的長(zhǎng)篇“擬書話”,對(duì)達(dá)夫的名文《釣臺(tái)的春晝》《遲桂花》等都有精到的品評(píng)。因此,那天下午在黃宅“談到五時(shí)始去”,黃先生一定也是談興甚濃。

《郁達(dá)夫憶魯迅》是我與王自立先生合作編注的一本小書,收入達(dá)夫所寫的關(guān)于魯迅的長(zhǎng)文短制,胡愈之先生題簽,1982年1月花城出版社初版。

1983年

5月15日:“發(fā)陳子善信,約期來取郁達(dá)夫題《湘弦別譜》拍照。”

5月18日:“上午陳子善來,談半小時(shí)去。以郁達(dá)夫題《湘弦別譜》一冊(cè)借之拍照。他談到了一些問題,朱自清、徐志摩等日記都被刪節(jié)后重印,結(jié)果許多有價(jià)值的東西刪落了。主要的正是對(duì)時(shí)人的評(píng)論,這是可以寫一文的。”

7月5日:“陳子善來訪,還來書二本;又贈(zèng)達(dá)夫資料二本,復(fù)信謝之。”

這三段日記都與我向黃先生借《湘弦別譜》一事有關(guān)。應(yīng)該是首次拜見黃先生時(shí),他主動(dòng)提及藏有郁達(dá)夫舊藏《湘弦別譜》,我才半年之后斗膽去信索借。線裝《湘弦別譜》一冊(cè),清朱綬自刻詞集,黃先生認(rèn)為是“罕傳佳本”,又系“風(fēng)雨茅廬中出者,更可珍重”。我不研究詞學(xué),但那時(shí)我與王自立先生合編的《郁達(dá)夫文集》還在陸續(xù)出版中,急需有意思的書影作為插圖。《文集》前幾卷中,責(zé)編疏忽,竟選用了一種盜版本書影,鬧了笑話,后來《文集》重印精裝本時(shí)才抽換。《湘弦別譜》既是達(dá)夫舊藏,封面又有他親筆題簽,無疑可作別具一格的書影之用,所以才貿(mào)然開口,沒想到黃先生一口應(yīng)允。黃先生藏書多,好不容易檢出后通知我去取。我拍好照歸還時(shí),黃先生不在家,是師母接待的。奉呈的“達(dá)夫資料二本”,極可能是《郁達(dá)夫研究資料》上下冊(cè)(與王自立先生合編,天津人民出版社初版,1982年12月)。黃先生還特別復(fù)信致謝,老一輩講究禮數(shù),由此可見一斑。可惜《湘弦別譜》書影《郁達(dá)夫文集》未能用上,后來用在1995年3月三聯(lián)書店出版的《賣文買書——郁達(dá)夫和書》中,總算沒有辜負(fù)黃先生的一番美意。

關(guān)于“朱自清、徐志摩等日記都被刪節(jié)后重印”事,應(yīng)是我告訴黃先生,朱自清日記整理發(fā)表過程中出現(xiàn)了問題。1963年11月,上海文藝出版社版《中國(guó)現(xiàn)代文藝資料叢刊》第三輯刊出王瑤先生“選錄”的《朱自清日記選錄》;1981年《新文學(xué)史料》總第十期起又連載陳竹隱先生整理的《朱自清日記》。雖然陳先生已在她的《前言》中說“我把日記中純粹屬于個(gè)人生活記載的若干文字刪掉了”,雖然兩位都是“選錄”,所選有所不同本在情理之中,但當(dāng)我把王選本與陳選本加以對(duì)照,發(fā)現(xiàn)1933年1月28日全天和1月29日一大段總共將近一千二百余字日記陳選本未錄時(shí),我仍感到驚訝。我向黃先生表示了自己的困惑,黃先生認(rèn)為“這是可以寫為一文的”。后來,1998年3月江蘇教育出版社初版《朱自清全集》第九卷刊登的朱自清日記中,這一千二百余字仍未恢復(fù)。

1985年

9月11日:“得陳子善信,復(fù)之,贈(zèng)《珠還記幸》一冊(cè)。他說最近在北京三聯(lián)服務(wù)部欲買此書,已售缺了。不料此書銷路如此,過去曾為書價(jià)太高而擔(dān)心,可見自有讀書,不計(jì)較此種事也。”

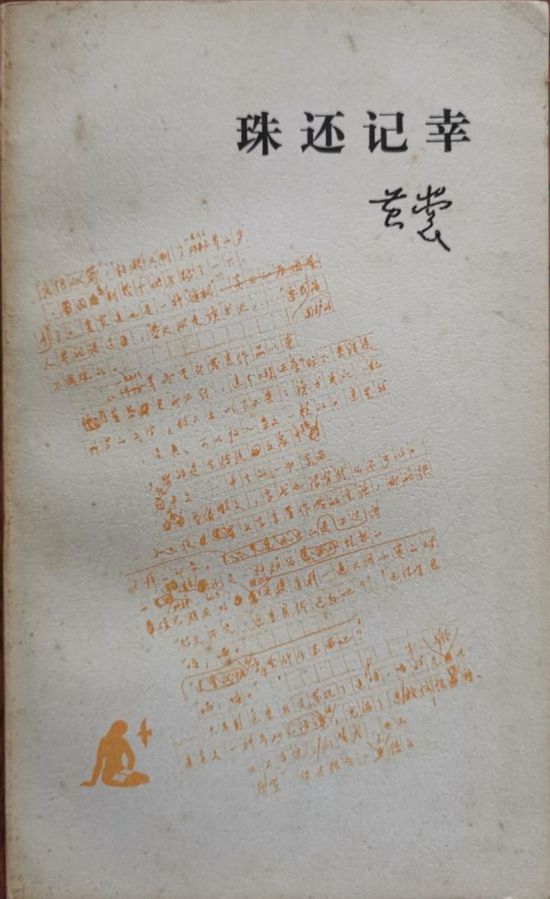

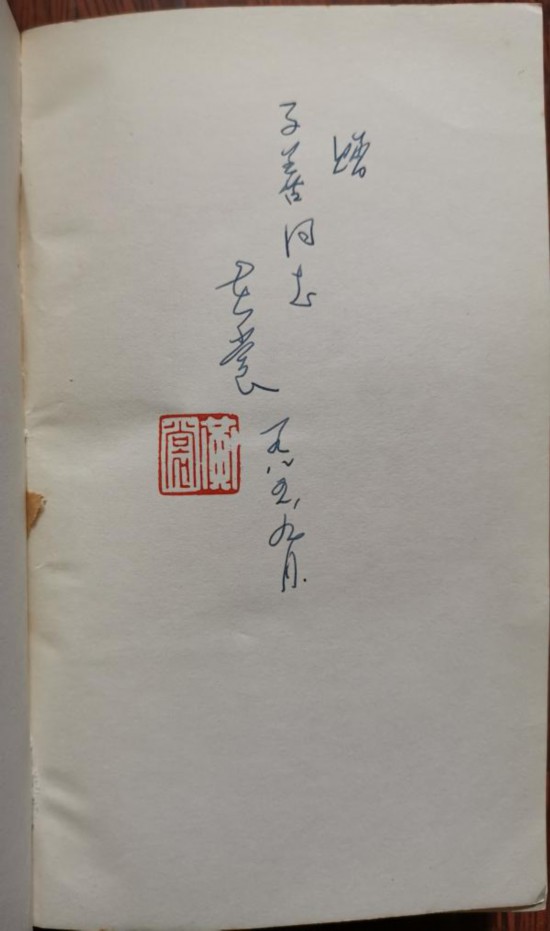

黃先生著《珠還記幸》1985年5月北京三聯(lián)書店初版,厚達(dá)五百二十四頁,價(jià)三元兩角,在當(dāng)時(shí)算較貴的書,所以黃先生對(duì)此書銷路有點(diǎn)擔(dān)心。但是出乎他意料的是,此書大受歡迎。我在北京未能買到,只能厚著臉皮向他討書。為寫此文,檢出他三十四年前送我的這本《珠還記幸》,前環(huán)襯有他的鋼筆題簽:

贈(zèng)子善同志 黃裳 一九八五,九月。

《珠還記幸》前環(huán)襯題簽

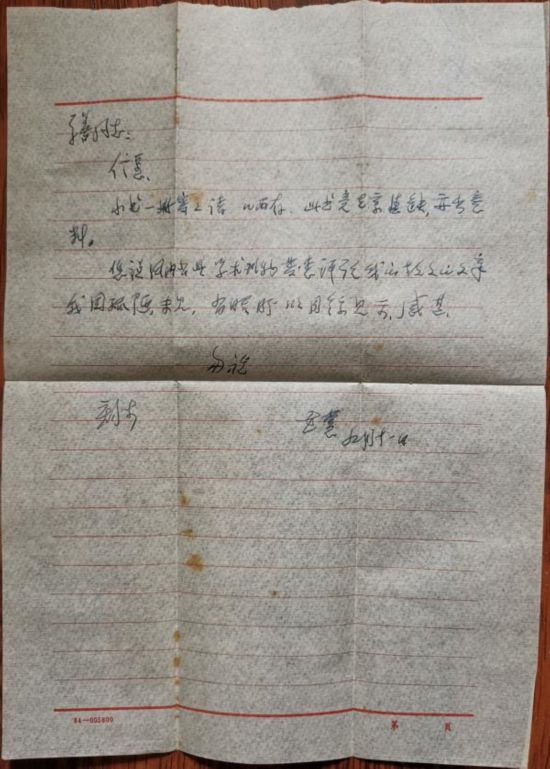

更出我意外的是,書中扉頁之后還夾有一通黃先生9月11日當(dāng)天復(fù)我的短信,多年來我無數(shù)次查閱此書,竟一直沒注意到!現(xiàn)把此信一并照錄如下:

子善同志:

信悉。

小書一冊(cè)寄上請(qǐng) 哂存。此書竟在京售缺,亦出意料。

你說國(guó)內(nèi)有些學(xué)術(shù)刊物發(fā)表評(píng)說我的散文的文章,我因孤陋,未見,有暇盼以目錄見示,感甚。

匆祝

刻安

黃裳 九月十一日

當(dāng)時(shí)什么刊物發(fā)表了誰寫的評(píng)論黃裳先生散文的文章,已無法記起,但黃先生的囑托,想必是辦理了。

1986年

4月4日:“得陳子善信,告臺(tái)灣《聯(lián)合文學(xué)》(86/2)二卷四期轉(zhuǎn)載我的散文六篇,題為‘書卷墨痕——黃裳散文六篇’……”

4月13日:“寄陳凡、陳子善、俞平伯信。”

4月29日:“下午陳子善來談,贈(zèng)《聯(lián)合文學(xué)》(16期)一冊(cè),有選我的散文六篇。贈(zèng)以《河里子集》一冊(cè)。談至五時(shí)許去。”

這三段日記都與黃先生散文在臺(tái)灣轉(zhuǎn)載一事有關(guān)。臺(tái)灣大型文學(xué)月刊《聯(lián)合文學(xué)》創(chuàng)刊于1984年11月,詩(shī)人痖弦主編,編輯委員為梁實(shí)秋、夏志清、陳映真、余英時(shí)、白先勇、王文興、李歐梵等,陣容強(qiáng)大,至今仍是臺(tái)灣屈指可數(shù)的文學(xué)雜志。《聯(lián)合文學(xué)》創(chuàng)刊號(hào)就刊出“作家專卷”,較為全面地推介作家兼畫家的木心,后又辟有不定期的“大陸文壇”專欄,在轉(zhuǎn)載黃先生散文之前,轉(zhuǎn)載過作家魏金枝、陳白塵、仇學(xué)寶、張弦、李存葆、賈平凹和學(xué)者馮友蘭等的作品。1986年2月《聯(lián)合文學(xué)》第十六期“大陸文壇”欄刊登了以“書卷墨痕——黃裳散文六篇”為總題的黃先生六篇新時(shí)期創(chuàng)作的散文,即《珠還記幸》《我的端硯》《如夢(mèng)記》《誠(chéng)則靈》《“雅賊”》《“危險(xiǎn)的行業(yè)”》。難得的是,專輯之前,還有一則以“編輯室”名義加的按語,不長(zhǎng),照錄如下:

老作家黃裳在散文創(chuàng)作之外,也是知名的版本學(xué)家和藏書家。因?yàn)樘貏e喜歡“舊”,到了“破四舊”的“文革”爆發(fā)時(shí),自是在劫難逃,抄家后發(fā)放“干校”“勞改”。近年復(fù)出后,執(zhí)筆為文,免不了涉及“文革”,但鮮有直筆,多寄托于舊時(shí)文物、故人翰墨的懷念。筆觸含蓄內(nèi)斂,每在平淡中另有所諷。另有一些短文,對(duì)“文革”的愚民政策,晚近的文物失落,都在可能的尺度里,委婉地抗議。本期所刊諸文,選自黃裳一九八五年在香港出版的散文集。

《聯(lián)合文學(xué)》“書卷墨痕——黃裳散文六篇”

從文筆的老到推測(cè),這則按語很可能出自痖弦先生本人手筆。這是黃裳先生的作品首次進(jìn)入臺(tái)灣,黃先生想必是高興的。“一九八五年在香港出版的散文集”為《珠還集》,1985年5月香港三聯(lián)書店初版,六篇散文均收在此書之中。此書我記不起得之何處,但2004年秋拜訪黃先生時(shí),請(qǐng)他在此書上補(bǔ)題:

此香港印本,與內(nèi)地不同,亦版本異同之一事。

子善兄藏

黃裳 甲申秋盛暑

4月29日黃先生日記中所記的贈(zèng)我的《河里子集》系散文和雜文合集,1986年1月香港博益出版公司初版,為黃先生晚年所出集子中開本最小的一種。那天下午又“談至五時(shí)許去”,可見黃先生又一次談興甚濃。

1986年

7月22日:“寄俞平伯、鐘叔河、陳子善信,為編知堂集外文事。”

8月7日:“下午陳子善來,長(zhǎng)談,商編印知堂集外文事。又知海外文壇諸事。孔羅蓀劉白羽等在巴黎與海外學(xué)人爭(zhēng)論梁實(shí)秋評(píng)價(jià)事。又說柯靈近撰一文論梁實(shí)秋,將在港報(bào)發(fā)表云。”

從這兩段日記可知,至少在1986年7月之前,已有編輯知堂集外文之議。此事是鐘叔河先生提議的。鐘先生囑我參與,更希望得到俞平伯先生和黃先生的指點(diǎn)和幫助。一定是鐘先生或我先向黃先生提出,所以才有黃先生7月22日給我們?nèi)说男拧6搅?月7日,我又造訪黃先生,與他進(jìn)一步討論此事。

在此期間,我向鐘先生推薦并作了增補(bǔ)的《知堂雜詩(shī)抄》書稿也已編竣,這可由我寫的《知堂雜詩(shī)抄·外編后記》落款“一九八六年夏于上海”為證,時(shí)間上完全吻合。記得黃先生知道此事,很高興。一次拜訪他時(shí),他從書架上抽出一冊(cè)知堂著《過去的生命》1933年11月北新書局三版本給我,說:你弄的《知堂雜詩(shī)抄》是舊詩(shī),老人還寫過新詩(shī),我有好幾本,這本就送你。這冊(cè)《過去的生命》前環(huán)襯上有黃先生的鋼筆題字:“鼎昌 一九四二年五月卅日”,十年浩劫中被抄沒,封面、前環(huán)襯和扉頁上鈐了三方“文匯報(bào)藏書”鋼印,改革開放后才發(fā)還。

8月7日日記中所記的另一事,指1986年春法國(guó)漢學(xué)家于儒伯在巴黎主辦中國(guó)抗戰(zhàn)文學(xué)研討會(huì),與會(huì)的孔羅蓀、劉白羽等內(nèi)地作家與香港學(xué)者梁錫華就抗戰(zhàn)初期梁實(shí)秋提出的所謂“與抗戰(zhàn)無關(guān)論”如何評(píng)價(jià)發(fā)生爭(zhēng)論,在港臺(tái)和海外文壇引起較大反響。孔羅蓀先生是文藝評(píng)論家,當(dāng)年就是批判梁實(shí)秋的主將之一,后長(zhǎng)期擔(dān)任上海作協(xié)書記。1976年2月以后,我作為后輩曾與他在上海師大中文系共事過一個(gè)短時(shí)期,多次一同擠公交,聊天。“四人幫”倒臺(tái)后,他調(diào)回上海作協(xié),1978年4月調(diào)往北京文藝報(bào)社。但我那時(shí)孤陋寡聞,還不知道歷史上曾有過這場(chǎng)爭(zhēng)論,也就失去了就此事向他請(qǐng)教的機(jī)會(huì)。黃先生應(yīng)該認(rèn)識(shí)孔先生,所以,我當(dāng)時(shí)把巴黎研討會(huì)的消息報(bào)告黃先生。而柯靈先生“近撰一文”則指他1986年7月11日完成的長(zhǎng)文《回首燈火闌珊處——〈中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)序跋叢書——散文卷〉引言》,文中對(duì)如何“撇開政治、歷史和心理因素”,“完整地理解”梁實(shí)秋關(guān)于抗戰(zhàn)文學(xué)的那段有名的話提出了新的看法。

1986年

9月15日:“去四馬路舊書店看書,……遇陳子善君。他買到我一冊(cè)《新北京》,為簽名于冊(cè)首。又得轉(zhuǎn)來鐘叔河一信,商編知堂集外文事,堅(jiān)請(qǐng)撰序。”

這次在福州路上海舊書店見到黃先生,真是巧遇。更巧的是,我剛買到他的散文集《新北京》,1951年1月上海出版公司再版本,列為“散文新輯”之一,售價(jià)四角。此冊(cè)是圖書館的剔舊書,書品一般,但機(jī)不可失,當(dāng)場(chǎng)請(qǐng)黃先生簽名,他在前環(huán)襯大筆一揮:“為子善同志題 黃裳 一九八六,九,十五。”記憶中黃先生那天沒有買書,他是大藏家,雖然興致不減當(dāng)年,獨(dú)自逛舊書店,但今非昔比,一般的新舊書刊自然不入他的法眼。

當(dāng)天日記中還記下一件重要的事,即我轉(zhuǎn)呈黃先生一通鐘先生的信,鐘先生“堅(jiān)請(qǐng)”黃先生為正在編輯的《知堂集外文》作序。

9月21日:“得陳子善信,囑轉(zhuǎn)函俞平老提供知堂為其詩(shī)所作跋文。發(fā)俞平伯、陳子善信。”

9月27日:“得俞平老信,告五十自嘆稿及知堂跋已佚。”

我不知從哪里得知俞平伯先生藏有知堂為他的“五十自嘆稿”所作跋文,于是央請(qǐng)黃先生代為設(shè)法,黃先生即致函俞老詢問。雖然結(jié)果令人失望(《俞平伯全集》也只收錄了他的《六十自嗟》八首),黃先生對(duì)我有求必應(yīng),至今令我感銘。

10月21日:“得陳子善信,附來鐘叔河請(qǐng)問知堂詩(shī)鈔疑誤諸字,盡所知復(fù)之。”

10月22日:“得陳子善信,即復(fù)之。”

此兩段日記應(yīng)都與《知堂雜詩(shī)抄》書稿有關(guān)。鐘叔河先生收到我寄去的《知堂雜詩(shī)抄》書稿,審稿時(shí)發(fā)現(xiàn)“疑誤諸字”,囑我轉(zhuǎn)信向黃先生請(qǐng)教,黃先生“盡所知”作了答復(fù)。《知堂雜詩(shī)抄》1987年1月由岳麓書社初版。

1987年

1月14日:“得陳子善信,欲照周作人書跡,系鐘叔河信中所要求者。”

1月20日:“寄陳子善信。”

3月1日:“下午陳子善來,坐談良久。見鐘叔河信。他送來知堂集外文編49年以后剪貼稿約50萬字,將盡力讀畢之。”

3月2日:“整日讀知堂小文,并作札記,校改錯(cuò)字。文章實(shí)在寫得不壞,是上等的小品也。”

3月8日:“整日讀知堂文,大致完工,計(jì)共用七天。”

這五段日記,繼續(xù)圍繞《知堂集外文》而展開。我把1949年以后的《知堂集外文》第一種書稿(即《〈亦報(bào)〉隨筆》)送請(qǐng)黃先生審閱,黃先生用了一周時(shí)間讀完書稿,認(rèn)為是“上等的小品”。他還做了札記,因向鐘先生推辭不獲,開始為寫序做準(zhǔn)備。遺憾的是,黃先生最后仍未能命筆成文。拙編《知堂集外文·〈亦報(bào)〉隨筆》1988年1月由岳麓書社初版,書前只有鐘叔河先生一篇序。同年8月,《知堂集外文·四九年以后》由岳麓書社初版,書前仍只有鐘先生一篇序。

3月10日:“傍晚陳子善來,攜來知堂文數(shù)篇。以《過去的足跡》一冊(cè)贈(zèng)之,并請(qǐng)代復(fù)印兩篇雜文。”

《過去的足跡》是黃先生的散文自選集,1984年8月人民文學(xué)出版社初版。送我的這本前環(huán)襯題字:“贈(zèng)子善兄 黃裳 一九八七,三月”,黃先生為何時(shí)隔三年才送我此書?原來這是一冊(cè)毛邊本,印數(shù)一定甚少,黃先生大概剛剛檢出。這是黃先生送我的第一本毛邊本,也是我所獲贈(zèng)的現(xiàn)代作家的第一本毛邊本。

3月26日:“下午陳子善來,送來周作人《魯迅在東京》稿一冊(cè),又佚文數(shù)篇,其中游云岡記及屬名‘十三’兩文皆非周氏所著也。”

6月10日:“陳子善來訪,帶來張鐵榮贈(zèng)《周作人研究資料》二冊(cè)。”

在3月26日之前,我一定還拜訪過黃先生,因?yàn)樗诹奶鞎r(shí)談起藏有知堂《魯迅在東京》手稿,我即向他借閱。3月26日這天是去歸還。知堂這部手稿共三十五篇,最初連載于1951年5月9日至6月12日上海《亦報(bào)》(署名十山)。后編入1953年3月上海出版公司初版《魯迅的故家》(署名周遐壽)。據(jù)上海出版公司負(fù)責(zé)人劉哲民先生回憶,1950年代初,“周作人為上海出版公司寫了三本書,預(yù)先談好,出版后都要退還原稿的”(劉哲民:《我和周作人交往點(diǎn)滴》,《閑話周作人》,浙江文藝出版社初版,1996年7月),但事實(shí)上并未辦到。這三部書中,《魯迅小說里的人物》一書手稿由康嗣群和師陀先生平分,而譯著《希臘女詩(shī)人薩波》手稿也歸了師陀先生,后由夏志清先生收藏。那么,黃先生所藏《魯迅的故家·魯迅在東京》手稿應(yīng)也得之于劉哲民先生,記憶中這部手稿線裝一冊(cè),保存完好,令人驚艷。黃先生后來把這部手稿付拍,現(xiàn)在不知?dú)w何人所有了。

張菊香、張鐵榮先生合編《周作人研究資料》(上下)1986年11月由天津人民出版社初版,列為中國(guó)社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所主編的“中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史資料匯編(乙種)”之一。我1987年4月收到編者贈(zèng)書,編者送給黃先生的這套應(yīng)是同時(shí)寄我的。

1988年

3月24日:“傍晚陳子善來,暢談知堂書編輯近況,又說編梁實(shí)秋、臺(tái)靜農(nóng)集種種。”

這一年3月,1949年以后的《知堂集外文》第二種《四九年以后》已經(jīng)發(fā)稿,同年8月岳麓書社初版。所以3月24日訪黃先生時(shí),“暢談知堂書編輯近況”。而在編輯《知堂集外文》工作暫告一段落之后,我又起意編注《梁實(shí)秋文學(xué)回憶錄》和編選《臺(tái)靜農(nóng)散文集(1947-1989)》,黃先生聽我介紹后,都給予了點(diǎn)撥和鼓勵(lì)。后來還專門寫了《臺(tái)靜農(nóng)散文》一文推介,認(rèn)為臺(tái)靜農(nóng)晚年散文“文字是淡淡的,沒有豪言壯語,也沒有披著華麗的外衣,可是像一把吸飽了水的毛巾似的,隨手披拂都是濃郁的感情的流溢。這是一種很難達(dá)到的境界”。

黃裳先生日記摘錄到1988年3月告一段落,我的回憶也到此為止。當(dāng)然,到了1990年代,到了新世紀(jì),我還多次拜訪黃先生請(qǐng)益。但從黃先生1980年代的這些日記,或已能清晰地顯示他老人家對(duì)我的關(guān)愛和幫助。我那時(shí)的郁達(dá)夫研究、周作人研究、臺(tái)靜農(nóng)研究等學(xué)術(shù)工作,都不同程度地得到他的肯定和支持,這不但可以他十年以后為拙著《生命的記憶》所寫的序?yàn)樽C,也可以1980年代這些三言兩語的日記為證。而從這些片段日記中,至少還有兩點(diǎn)值得一說:

一、黃裳先生晚年常被友人以“沉默的墻”相擬,訪客往往與他“相對(duì)枯坐,‘恰如一段呆木頭’”(黃裳:《跋永玉書一通》)。但以我與黃先生上述交往的親身經(jīng)歷,或可證明至少在1980年代,只要話題投契,他也會(huì)打開話匣子,也會(huì)興致勃勃地聊天,甚至談到高興處,也會(huì)情不自禁地開懷大笑。

二、從黃裳先生這些日記,又可從一個(gè)小小的側(cè)面看到像他這樣的前輩作家在1980年代的所思所想及所感興趣者。近年來許多文壇朋友懷念1980年代,有一個(gè)重要方面也許被有意無意地忽視了。在我個(gè)人記憶里,像黃先生這樣的前輩作家在1980年代也經(jīng)歷了一個(gè)思想不斷解放、創(chuàng)作重?zé)ㄇ啻旱倪^程。由于他們的存在,由于他們?nèi)晕捶畔率种械墓P,1980年代才顯得更加難得,更加豐富多彩。因此,回顧1980年代,評(píng)價(jià)1980年代的文學(xué),如果忽略或低估黃先生等一大批前輩作家的努力和貢獻(xiàn),那是極不完整的,也是難以想象的。

2019年“五四”百年紀(jì)念后第三天于海上梅川書舍