文豪們的種種怪癖,不過是為了抵抗寫作的焦慮

在《月亮與六便士》里,毛姆借主人公之口說出這樣的話:那些所謂成功的書也只不過是季節(jié)性的。只有天知道作者遭受了多少痛苦,歷經(jīng)了多少苦難,承受了多少傷心,才能僥幸給讀者幾個(gè)小時(shí)的休閑,或者打發(fā)掉他們?cè)诼猛局械膯握{(diào)與乏味。

殫精竭慮,嘔心瀝血,這些都是每一個(gè)寫作者必經(jīng)的過程。而那些傳世之作的誕生就更是如此。在新近引進(jìn)出版的《怪作家》一書中,作者西莉亞·布魯·約翰遜化身“文學(xué)偵探”,為人們一一揭秘世界名著誕生的細(xì)節(jié),以及大作家們寫作的怪癖和執(zhí)迷,看似寫的是獵奇八卦,實(shí)則透露的是寫作的艱辛。它們告訴世人,成為作家何其不易!

——編者

他們尋尋覓覓,一個(gè)可以獨(dú)立思考的空間

寫作的更多時(shí)候,馬塞爾·普魯斯特選擇把自己孤絕于臥室。他夜里寫作白天睡覺,時(shí)間的倒錯(cuò)使得他進(jìn)一步抽離于世界之外。在《追憶似水年華》(一開始被英譯為《回憶往事》)出版后不久的一次采訪中,他講述了隱居的生活方式給他帶來的創(chuàng)作上的好處。他說,“黑暗、靜謐與孤獨(dú),如同沉重的斗篷披在我肩上,迫使我在自身之中再造所有的光、所有的音樂,自然的妙趣、交往的歡愉”。

普魯斯特的隱居之處,位于巴黎車水馬龍的豪斯曼林蔭大道。在白天,普魯斯特的窗外是來往的行人。汽車和四輪馬車在鵝卵石路上發(fā)出聲響。被種種騷動(dòng)激蕩起來的塵埃與喧嘩,滲入公寓大樓。在失眠多日之后,他設(shè)法將房間改造成一只繭,以摒絕所有的聲音、光線和污染物。百葉窗、雙窗格窗以及嚴(yán)實(shí)的藍(lán)綢窗簾,皆充當(dāng)普魯斯特的保護(hù)層,以防止任何刺激進(jìn)入他的臥室。事實(shí)上,整套公寓都深掩著。普魯斯特只允許阿爾巴雷在他外出時(shí)開窗。為了確保更大的孤獨(dú),他甚至決定連電話也摘掉。在這個(gè)密封的空間里,沒有一絲光線的游離,沒有塵埃顆粒,會(huì)去打擾這位在白日入眠的作家。

然而噪音完全又是另外一回事。普魯斯特被闖入他房間的聲音折磨得不行。他的朋友安娜·德·諾瓦耶給他提供了一個(gè)實(shí)用的、盡管有些偏門的解決辦法:軟木!她在自己臥室的墻上便襯了軟木,用來消除外面的噪音,然后發(fā)現(xiàn)這一招挺靈。所以他聽從了她的建議。1910年,他將臥室的墻壁和天花板都覆上軟木板。

D.H.勞倫斯則喜歡在樹林里寫作。在一封給畫家簡(jiǎn)·朱塔的信中,勞倫斯寫道,“樹木如同生活的伴侶”。他指的是德國(guó)埃伯斯泰因貝格附近黑森林中的那些大冷杉。三十五歲時(shí),勞倫斯在那座古樸的德國(guó)村子里度過了幾個(gè)月。在這個(gè)閑適的地方,他經(jīng)常隱退到樹林中,寫他的第七部長(zhǎng)篇小說《亞倫的神杖》。整本書是在戶外完成的,在那里冷杉樹靜靜地陪伴著他。對(duì)于這座充當(dāng)他的工作場(chǎng)所的令人印象深刻的森林,他感到難舍難分。他說道,“[這座樹林]似乎散發(fā)著某種神秘的活力,某種反人類或者非人類的東西”。

四年之后,勞倫斯尋求在北美的松樹林下避難。和他生活在一起的,有他的妻子弗里達(dá),以及他們的朋友多蘿西·布雷特。他們的家,“基奧瓦牧場(chǎng)”,位于鄉(xiāng)間的一座山上。早上勞倫斯會(huì)消失在樹林中。差不多到了中午,布雷特會(huì)來喊他吃午飯。無一例外,她找到他的時(shí)候,他正在一棵樹下,沉浸于工作中。布雷特寫道,“有時(shí)可以透過林間瞥見到你,穿著藍(lán)襯衫、白燈芯絨褲,戴著一頂很大的尖草帽,倚靠著一棵松樹的樹干而坐”。牧場(chǎng)的前方高聳著一棵挺拔的松樹,下面擺著長(zhǎng)凳,如果沒有去樹林深處,勞倫斯就會(huì)在這里寫作。

終其一生,勞倫斯享受過各種斑駁的樹蔭,遍及整個(gè)世界。在英格蘭赫米提吉村的禮拜堂農(nóng)舍,他坐在一棵蘋果樹下的椅子上寫作。在意大利加爾加諾,他在檸檬樹林邊工作,除了復(fù)核《兒子與情人》的校樣,還寫了一些詩歌和散文。在墨西哥,他在湖邊一棵柳樹的擁抱下寫作。《查泰萊夫人的情人》的寫作則是在托斯卡尼一株巨大的意大利五針?biāo)上隆?/p>

1926年,勞倫斯在意大利時(shí),作家朋友阿道司·赫胥黎來看他。赫胥黎剛買了一輛新車,提出把舊的那輛轉(zhuǎn)給他。但勞倫斯對(duì)開車的想法毫無所動(dòng)。在一封談到這件事的信中,勞倫斯宣稱,“靜靜地步入松林之中,坐在那里做一點(diǎn)我做的工作,還有什么比這更為愉悅的事。為什么要跑來跑去的!”

就著咖啡或茶,他們才能寫出東西

巴爾扎克

巴爾扎克每天要喝五十杯咖啡,而且濃度不夠還不行。在薩謝的時(shí)候,他要花半天時(shí)間外出采購(gòu)優(yōu)質(zhì)咖啡豆。他喜歡勁頭非常足的土耳其混合咖啡,為了確保強(qiáng)有力的效果,甚至發(fā)明出自己的一套做咖啡的方法。按照他的推論,少量的水和更精細(xì)的研磨,可以讓飲品的效力極其強(qiáng)大。當(dāng)覺得咖啡的作用在減弱時(shí),巴爾扎克就加大攝入量。而當(dāng)他需要應(yīng)急時(shí),便直接嚼生咖啡豆。咖啡有副作用。他承認(rèn),是咖啡讓他變得“莽撞,脾氣暴躁”,變得喜怒無常。盡管如此,他還是選擇繼續(xù)喝咖啡。他就靠此來維持他長(zhǎng)時(shí)間的工作。他說,“[咖啡]給了我們一種能力,讓我們能夠從事較長(zhǎng)時(shí)間的腦力勞動(dòng)”。一杯接一杯地,巴爾扎克寫著他的《人間喜劇》——由相互連接的故事和小說組成的史詩巨著。

不論是選擇茶,還是選擇咖啡,許多名作家都發(fā)現(xiàn),一杯合宜的熱飲是對(duì)寫作過程的理想補(bǔ)充。對(duì)巴爾扎克來說,咖啡是一種精神的興奮劑。然而,他并非只在書房喝。巴爾扎克喜歡到巴黎歷史悠久的普洛可甫咖啡館過嘴癮。伏爾泰——他去世比巴爾扎克出生早二十余年——也曾頻繁光顧這里。

伏爾泰喝起咖啡來,與巴爾扎克有的一拼,他一天要喝多達(dá)四十杯。對(duì)于熱衷咖啡的人來說,普洛可甫是個(gè)理想的去處。伏爾泰開始頻繁出現(xiàn)在這里的時(shí)候,已經(jīng)八十出頭。那時(shí),他正在馬路對(duì)面的一家劇院導(dǎo)演他的戲劇《伊蕾娜》。排練結(jié)束后,他會(huì)穿過馬路,來到這家咖啡館,坐在他最喜歡的桌子邊,一杯接一杯地喝一種風(fēng)味獨(dú)特的、加巧克力的咖啡。

亞歷山大·蒲柏對(duì)咖啡的使用則完全不同。他會(huì)在午夜召喚仆人趕緊做一杯咖啡。這一要求是出于醫(yī)學(xué)目的。他發(fā)現(xiàn),從一杯熱咖啡里散出的蒸汽,對(duì)治愈他的頭痛有神奇的療效。

相比咖啡,其他一些作者會(huì)選擇茶。西蒙娜·德·波伏瓦就會(huì)用一杯茶來作為自己進(jìn)入白晝的方式。波伏瓦承認(rèn),她是個(gè)不怎么早起的人。她說:“一般來說,我不喜歡一天開始的時(shí)候。”一杯茶會(huì)幫助她從床上來到她的書桌前。喝下一杯熱茶后,她就準(zhǔn)備工作了——通常是在上午十點(diǎn)左右。

塞繆爾·約翰遜則不分早晚地喝茶。他是茶的狂熱擁護(hù)者,一度為了捍衛(wèi)茶而攻擊喬納斯·漢韋的《論茶》。在這篇隨筆中,漢韋不贊成英國(guó)人對(duì)茶葉的消費(fèi),甚至極端地說,他寧愿叫“啜飲的習(xí)慣”終結(jié)。在對(duì)漢韋論文的評(píng)論中,約翰遜詳細(xì)地談到了自己喝茶的習(xí)慣,他將自己描述為“一個(gè)頑固的、無恥的飲茶者,在二十年的時(shí)間里,對(duì)飯菜興趣不大,只對(duì)泡飲這種令人著迷的植物感興趣,以至于燒水壺幾乎沒時(shí)間涼下來。茶為晚上提供了消遣,為午夜提供了慰藉,也使早晨變得受歡迎。”

為了激發(fā)創(chuàng)作靈感,他們各出奇招

對(duì)于不少作家來說,浴缸就是催化靈感的絕佳空間。毛姆會(huì)把他的晨浴時(shí)間好好利用。當(dāng)他的身體一浸入水中,這一天的最初兩個(gè)句子便浮出腦際。埃德蒙·羅斯丹,《西哈諾·德·貝爾熱拉克》的劇作者,則在浴缸中尋求庇護(hù)。因?yàn)殪`光每次襲來,都是如火花一樣噼啪作響,而非逐漸消失成灰燼。為了避免在創(chuàng)造力密集迸發(fā)時(shí)有任何中斷,他會(huì)洗一整天的澡。羅斯丹告訴法國(guó)善于交際的赫格曼-林登克羅恩夫人,他的戲劇《雛鷹》是潛入水中寫成的。

當(dāng)阿加莎·克里斯蒂計(jì)劃整修她的宅邸“綠廊之家”時(shí),她告訴建筑師吉爾福德·貝爾,“我想要一個(gè)大浴室,帶一個(gè)壁架,因?yàn)槲蚁矚g吃蘋果”。對(duì)于這位將浴室作為主要工作區(qū)的作家來說,這些要求可不是小節(jié)。那些精妙絕倫的情節(jié),便是克里斯蒂在一個(gè)維多利亞式的大浴缸里放松時(shí),一點(diǎn)點(diǎn)構(gòu)想出來的。要想知道她的工作進(jìn)展,或者至少她花在寫作上的時(shí)間,可以看繞著浴缸的木壁架上的蘋果核數(shù)。

雨果

很多作家發(fā)現(xiàn),在移動(dòng)中,自己的思維更加活躍。雨果絕大多數(shù)時(shí)候都會(huì)離開書桌構(gòu)思他的作品。一位記者曾在格恩西島拜訪過雨果,他如此描述這位作家動(dòng)態(tài)的創(chuàng)作過程:“甚至在屋子里,他都經(jīng)常來回走動(dòng),像一頭被關(guān)在籠子里的獅子,偶爾停頓一下,或是到桌前寫下突然出現(xiàn)在腦海中的想法,或是到窗前,那里無論天氣是冷是熱還是下雨,總是打開著。”無論在室內(nèi)還是戶外,隨著身體每走一步,他便朝故事、戲劇或詩歌的下一行前進(jìn)一點(diǎn)。

梭羅也在步行中獲得了大量靈感。他曾說,散步時(shí)一種高貴的藝術(shù),鮮有人掌握。梭羅贊賞的華茲華斯,同樣熱衷此道。據(jù)梭羅說,華茲華斯的仆人有一次把一名訪客帶到詩人的書房,不過又指出,“他的書房在戶外”。托馬斯·德·昆西曾估算,華茲華斯一生所走的路大約有十八萬英里。盡管沒有地圖呈現(xiàn)華茲華斯走過的路線,但有他的詩歌為之提供文學(xué)上的里程碑。在鄉(xiāng)間漫長(zhǎng)的遠(yuǎn)足中,華茲華斯創(chuàng)作了大量韻文。

狄更斯經(jīng)常被迫行走。在倫敦街頭,認(rèn)出狄更斯的行人會(huì)以為他有緊急的約會(huì)遲到了,因?yàn)榈腋沟牟秸{(diào)特別引人注目,每小時(shí)達(dá)到4.8英里。他就像拉鏈被拉開一樣,從悠閑的散步者和步履輕快的行人中穿過。狄更斯這么做,是被創(chuàng)作的火花推動(dòng),而不是因?yàn)樾枰竭_(dá)某個(gè)目的地。每當(dāng)陷入創(chuàng)作的困境,他便這么大步流星地走。狄更斯給他的朋友約翰·弗羅斯特寫信說:“如果不能快步地走很遠(yuǎn),我就要爆炸和毀滅。”

伍爾夫

無論在鄉(xiāng)間還是城市,弗吉尼亞·伍爾夫都喜歡走很長(zhǎng)的路。外出走動(dòng)時(shí),她經(jīng)常能獲得靈感。1932年末,在倫敦閑逛時(shí),她發(fā)現(xiàn)自己陷入創(chuàng)造性的失控中。在這一年11月2日的日記中,她寫道:“當(dāng)我走上南安普頓路,我置身于迷蒙、夢(mèng)境和陶醉之中,一句句話借我的嘴說出,一幕幕場(chǎng)景在我眼前呈現(xiàn)。”這個(gè)在想象的迷霧中抓住她的故事,最終發(fā)展成長(zhǎng)篇小說《歲月》。

席勒

也有的作家獲得靈感的方式是獨(dú)一無二甚至匪夷所思的,比如席勒。有一次,歌德順道拜訪席勒,發(fā)現(xiàn)這位朋友出去了,便決定等他回來。這一小段等待的空閑,多產(chǎn)的詩人沒有浪費(fèi),而是坐在席勒的書桌前,匆匆記下些筆記。這時(shí),一股奇怪的惡臭使他不得不停下。不知怎的,有一股難聞的氣味滲入了這個(gè)房間。歌德循著氣味找到了源頭,實(shí)際上就在他坐著的地方。氣味散發(fā)自席勒書桌的一個(gè)抽屜。歌德彎腰打開抽屜,發(fā)現(xiàn)里面有一堆爛蘋果。迎面撲來的氣味如此有沖勁,把歌德弄得頭暈。他趕緊走到窗戶跟前,去呼吸新鮮空氣。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的垃圾,歌德自然很好奇,但席勒的妻子夏洛特提供的實(shí)情只能令人咋舌:席勒有意將蘋果放壞。這種“芳香”不知怎的,能帶給他靈感。而據(jù)他的配偶說,“沒有它,他就沒法生活或?qū)懽鳌薄?/p>

在寫作這件事上,他們都有強(qiáng)迫癥

有的作家對(duì)顏色要求極其“嚴(yán)格”。

大仲馬用三種不同顏色的紙來寫作:黃色紙張拿來寫詩、粉色紙張拿來寫文章,藍(lán)色紙張則拿來寫小說。一次,大仲馬空手走出一個(gè)文具店。令他失望的是,在第比利斯沒有一個(gè)地方有他急需的那種藍(lán)色大頁紙。1858年夏天,大仲馬去俄國(guó)參加一個(gè)婚禮。婚禮慶典結(jié)束后,他花了幾個(gè)月時(shí)間考察東歐,最后,在格魯吉亞首都第比利斯停留。這時(shí),他的寶貴的藍(lán)色大頁紙用完了。數(shù)十年間,大仲馬都用這種顏色特殊的紙寫他的小說。最后,他被迫使用一種奶油色的紙,雖然他覺得顏色的變化對(duì)他的小說有消極影響。

紫色是弗吉尼亞·伍爾夫的最愛。她拿紫墨水書寫絕大部分的書信、小說等。她二十五歲時(shí)出版的長(zhǎng)篇小說《友誼長(zhǎng)廊》,甚至連內(nèi)文和用來裝訂的皮革都是紫色的。這部書是她送給朋友維奧萊特·狄金森的禮物。伍爾夫?qū)懡o“塔·薩克維爾·韋斯特”的情書也是紫色的。她最著名的作品《達(dá)洛維夫人》,大部分手稿也是用紫墨水寫成的。1938年10月,伍爾夫在日記里寫到了天空:“一場(chǎng)暴風(fēng)雨——紫墨水般的云朵——正在消失,如墨斑之于水中。”當(dāng)然,就像其他地方一樣,這段話也是紫色的。

對(duì)于寫作速度,很多作家也都執(zhí)拗得很。

安東尼·特羅洛普極其遵守紀(jì)律。他的工作時(shí)間始于早上5點(diǎn)半的一杯咖啡。為了能每天早上5點(diǎn)半起床,他每年花5鎊請(qǐng)人提供叫醒服務(wù)。之后的三個(gè)小時(shí),他會(huì)寫新東西或重讀草稿。寫作的時(shí)候,他強(qiáng)迫自己每15分鐘寫250個(gè)字。他看著表,追蹤著時(shí)間和他的創(chuàng)作量,以保持這一速度。

P.G.伍德豪斯和格雷厄姆·格林的每日定額,隨著時(shí)間的推移而減少。伍德豪斯寫作之初的目標(biāo)是,每天寫2500字,后來降到1000。格雷厄姆·格林在職業(yè)生涯早期,每天寫500字,之后調(diào)整到300,到最后每天只寫100。

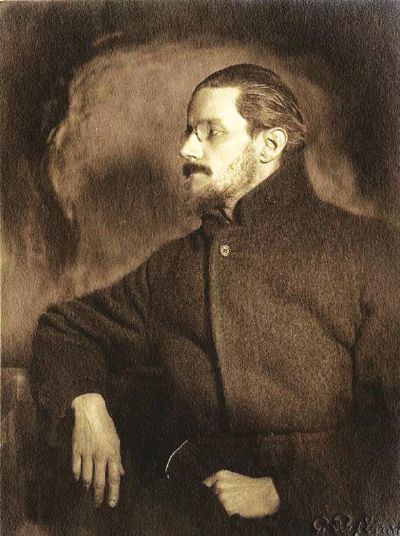

喬伊斯

在寫作這件事上,喬伊斯的奇葩癖好特別多。

比如,在寫作之前,喬伊斯會(huì)穿上一件白色的外衣。這其實(shí)是出于實(shí)用的選擇。白外衣可以散發(fā)出某種白光。喬伊斯的視力衰弱。他的外衣在模糊的環(huán)境中充當(dāng)一座燈塔,或許可以將外在的光折射到紙上。在創(chuàng)作他的長(zhǎng)篇小說處女作《一位青年藝術(shù)家的畫像》時(shí),這位腦筋活絡(luò)的作家形成了這些習(xí)慣。

帕德里克·科勒姆,一位同輩的愛爾蘭作家也曾回憶道,“喬伊斯的作品實(shí)際上是不同顏色的蠟筆在長(zhǎng)條紙——有時(shí)是硬紙板——上寫出來的”。喬伊斯用各種顏色寫作和修改,從紅色、橘色到綠色、藍(lán)色。盡管寫作會(huì)給他的身體帶來重迫,但喬伊斯執(zhí)迷于修改他的作品,直到最后的清樣階段,這令印刷商懊喪不已。他同樣會(huì)情不自禁地草草記下想法,對(duì)于之后可能會(huì)寫進(jìn)文本中的東西,他很少錯(cuò)失抓住的機(jī)遇。

在寫《尤利西斯》時(shí),喬伊斯在他的馬甲口袋里放著一些紙片。“獨(dú)自一人或談話中,或坐或走時(shí),他會(huì)不時(shí)地掏出其中的一張,以電光石火的速度,匆匆寫下一兩個(gè)詞。”巴德根回憶道。喬伊斯在周遭的世界中能發(fā)現(xiàn)無窮的樂趣。他積累了廣博的信息,從科學(xué)和歷史事實(shí),到外語中的雙關(guān)語。他在橘色的信封上做筆記,之后把它們轉(zhuǎn)錄到筆記本或者稿紙上。

關(guān)于顏色的使用,喬伊斯并無定軌。一個(gè)顏色可能代表一本書的一部分在筆記本的某一頁,而在別的地方,它可能表示的是被轉(zhuǎn)錄的日期。因而喬伊斯的筆記本令人驚嘆又困惑,各種顏色混雜在一塊,不可能準(zhǔn)確地拆分或追溯。

雖然視力黯然,但喬伊斯用蠟筆、鉛筆和炭筆,點(diǎn)燃了一條通往印刷的光明的多彩之路。不管這意味著一件獨(dú)特的外衣還是潦草的筆跡,這位意志堅(jiān)定的作家為了看清稿紙,想盡了辦法。

(內(nèi)容摘編自《怪作家》,廣西師范大學(xué)出版社)