艾略特:完美詩(shī)人的不完美人生

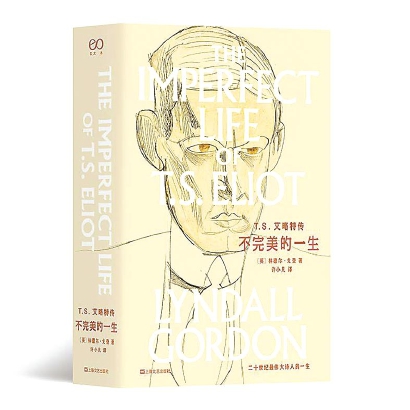

《T.S.艾略特傳:不完美的一生》 [英]林德爾·戈登 著 上海文藝出版社

艾略特構(gòu)想一種時(shí)時(shí)刻刻燃燒的完美人生,卻坦承那樣的人生無(wú)法為他自己所擁有。但正是他的缺陷與疑慮,讓過(guò)著不完美人生的我們找到共鳴。

跋涉在善惡之間

知名傳記作家林德爾·戈登的代表作《T.S.艾略特傳:不完美的一生》,是她早前兩卷本傳記《早年艾略特》和《艾略特的新生》的“合體”,但在它們的基礎(chǔ)上,戈登加入了大量的新材料,重寫和改動(dòng)的規(guī)模早已超越修訂的概念。

艾略特,英國(guó)詩(shī)人、劇作家和文學(xué)批評(píng)家,詩(shī)歌現(xiàn)代派運(yùn)動(dòng)領(lǐng)袖,1888年9月26日出生于美國(guó)密蘇里州的圣路易斯。這是一個(gè)純粹的英格蘭家庭,其祖上是英國(guó)東科克地方的鞋匠,1670年移居波士頓后,依然保持著新英格蘭加爾文教派的傳統(tǒng)。這些形成了艾略特最初的文化背景。

18歲的時(shí)候,艾略特進(jìn)入哈佛大學(xué)攻讀現(xiàn)代語(yǔ)言和比較文學(xué),接觸梵文和東方文化,對(duì)黑格爾派的哲學(xué)家尤感興趣,也受到法國(guó)象征主義文學(xué)的影響。4年后,他到巴黎大學(xué)去聽哲學(xué)和文學(xué)課,并充分領(lǐng)略了巴黎這個(gè)浪漫之都的文化魅力。他于1911年又回到哈佛學(xué)習(xí)印度哲學(xué)和梵文;1914年,獲得獎(jiǎng)學(xué)金,進(jìn)入德國(guó)馬爾堡大學(xué)學(xué)習(xí)。歐戰(zhàn)爆發(fā)后,他又進(jìn)入了英國(guó)牛津大學(xué)。就在此時(shí),艾略特認(rèn)識(shí)了旅居倫敦的美國(guó)意象派詩(shī)人龐德,在龐德的鼓舞下,他于1917年出版了早年詩(shī)作的結(jié)集《普魯弗洛克及其他的考察》,這部詩(shī)集既植根于傳統(tǒng),又極富現(xiàn)代意識(shí),并以現(xiàn)代的藝術(shù)手法展示了對(duì)現(xiàn)代文明的思索。這部作品的出版為艾略特打開了通向現(xiàn)代詩(shī)歌藝術(shù)高峰的大門。

但為艾略特贏得國(guó)際聲譽(yù)的是發(fā)表于1922年的《荒原》,這部詩(shī)作被評(píng)論界視為20世紀(jì)最有影響力的作品,是英美現(xiàn)代詩(shī)歌的里程碑。1927年,艾略特加入英國(guó)國(guó)籍。1943年結(jié)集出版的《四個(gè)四重奏》,則更使他到達(dá)了文學(xué)的巔峰——獲得了1948年的諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)。晚年艾略特致力于詩(shī)劇創(chuàng)作,1965年在倫敦逝世。

這樣“完美”的人生,卻為何被稱為“不完美的一生”?

其實(shí)艾略特的一生,完美詮釋了一個(gè)寫出一流作品的人是如何度過(guò)三流人生的。事實(shí)上,艾略特的人生充滿了足以構(gòu)成三流人生的各種失敗:

1915年初,在一個(gè)同學(xué)的介紹下,艾略特認(rèn)識(shí)了舞蹈家薇薇安,他被迷住了,兩人于當(dāng)年6月結(jié)婚。當(dāng)艾略特的父母知道了薇薇安的一長(zhǎng)串感情史及精神病史后,深為這場(chǎng)婚姻的前景擔(dān)憂。果然,婚后的艾略特夫婦,開始了長(zhǎng)達(dá)近20年的相互折磨。1933年,身心疲憊的艾略特與妻子正式分居。

但分居帶有強(qiáng)行性質(zhì),進(jìn)行得很不體面。為躲避妻子的追蹤,艾略特東躲西藏,甚至一度居住在幾人共用一個(gè)窄小衛(wèi)生間的地方。將近50歲時(shí),艾略特與癱瘓的批評(píng)家約翰·海沃德同住,每周推著海沃德出去散步,但大部分時(shí)間離群索居,把自己關(guān)在公寓背陰的小房間里,窗子望出去是毫無(wú)詩(shī)意的通風(fēng)井。婚姻不幸,顛沛流離,成年后的艾略特極少嘗到家的溫馨。與薇薇安分開后,他先后走近艾米莉·黑爾與瑪麗·特里維廉,但他最終的遲疑與逃避,讓兩個(gè)女人的心都碎了。

如果換做普通人,也許人生不至如此痛苦,但艾略特對(duì)擁有完美心靈的渴望比我們大多數(shù)人來(lái)得迫切,因此也對(duì)自己人生的不完美更為敏感。他跋涉在善與惡之間廣闊的灰暗地域,至少有一瞬在求生與害人之間進(jìn)退兩難。

總之,艾略特的成就讓人羨慕,但他的人生,相信沒(méi)有人愿意與之交換。曾經(jīng)展出過(guò)兩幅艾略特的油畫肖像作品:一幅為帕特里克·赫倫所作,一幅為菲利普·加斯頓所作。兩幅作品都是表現(xiàn)主義風(fēng)格,前者表現(xiàn)了一個(gè)愁苦的艾略特,整幅畫的主色調(diào)為灰色;后者表現(xiàn)了一個(gè)因絕望而歇斯底里的艾略特,畫面中紅色的皺紋和充血的眼睛引人注目,艾略特的嘴角卻又露出一絲詭異微笑。

這兩幅作品,真實(shí)呈現(xiàn)了艾略特的一生,戈登所做的,其實(shí)和兩位畫家大同小異,只不

過(guò),她用的是文字,而呈現(xiàn)的內(nèi)容復(fù)雜許多。

與詞語(yǔ)和意義的扭斗

畫家畫筆下的艾略特,有艾略特的客觀形象為基礎(chǔ);作家筆下的艾略特,會(huì)是真實(shí)的艾略特嗎?或者說(shuō),依賴大量材料去解讀文本、去拼接傳主的人生,尤其是試圖走入其精神世界的實(shí)踐是可信賴的嗎?

這個(gè)針對(duì)傳記寫作的發(fā)問(wèn),其實(shí)并不新鮮。1951年,牛津大學(xué)文學(xué)評(píng)論季刊《批評(píng)》創(chuàng)刊,創(chuàng)刊號(hào)刊登了約翰·彼得的《〈荒原〉新解》,由此引發(fā)一樁公案。

1910年,不到22歲的艾略特曾在巴黎左岸一處療養(yǎng)院里,與小他兩歲的年輕人讓-于勒·韋爾德納結(jié)下親密友誼,這個(gè)寫詩(shī)的醫(yī)學(xué)生后來(lái)死于一戰(zhàn)。韋爾德納存世的照片很少,但他常常出現(xiàn)在艾略特的文字中。1934年,艾略特悵然追憶這位已經(jīng)“和加里波利的泥土混成一處”的朋友:日暮時(shí)分,韋爾德納穿過(guò)盧森堡花園,手揮一束丁香向他走來(lái)。艾略特的第一本詩(shī)集也題獻(xiàn)給了韋爾德納,并附上了但丁《煉獄篇》第21章末尾處鬼魂斯塔提烏斯對(duì)維吉爾說(shuō)的話:“現(xiàn)在你可以明白我心中對(duì)你燃起的愛(ài)是多么強(qiáng)烈,我忘了我們的形體是空虛的,把幽魂當(dāng)作固體的東西看待了。”

在約翰·彼得這篇對(duì)《荒原》的傳記式解讀中,暗示艾略特與韋爾德納之間的關(guān)系可能超越了友誼的邊界。艾略特馬上給編輯部及作者發(fā)出律師函,稱這類批評(píng)是對(duì)詩(shī)人的詆毀,要求銷毀所有仍未售出的當(dāng)期輯刊。被迫撤稿的主編F.W.貝特森激動(dòng)地為文學(xué)批評(píng)的自由聲辯:既然詩(shī)人會(huì)為對(duì)作品的細(xì)讀所冒犯,那么作品在多大程度上是真正“去個(gè)人化”的?新批評(píng)式去個(gè)人化、去歷史化的解讀,在多大程度上是有生命力的?

1965年1月4日,艾略特于倫敦的家中逝世。他為自己設(shè)計(jì)的墓志銘是“我的開始就是我的結(jié)束,我的結(jié)束就是我的開始”。他的人生與他的寫作,恰如這“開始”與“結(jié)束”,充滿著隱喻,讓人云里霧里。

艾略特在他的早期創(chuàng)作中善于把自己藏匿在詩(shī)句背后,不斷變換面具和語(yǔ)氣。詩(shī)中的“我”大都是戲劇人物,不是直抒胸臆的作者本人。總的看來(lái),他偏愛(ài)一種萎靡不振、無(wú)可奈何同時(shí)又不失幽默的聲音,這愈發(fā)讓讀者感到難以理解。在論文《玄學(xué)派詩(shī)人》里他還表達(dá)了這樣的想法:當(dāng)代詩(shī)人的作品肯定是費(fèi)解的,我們文化體系的多樣性和復(fù)雜性必然會(huì)對(duì)詩(shī)人的敏感性產(chǎn)生作用,“詩(shī)人必須變得愈來(lái)愈無(wú)所不包,愈來(lái)愈隱晦,愈來(lái)愈間接,以便迫使語(yǔ)言就范,必要時(shí)甚至打亂語(yǔ)言的正常秩序來(lái)表達(dá)意義”。艾略特認(rèn)為,在詩(shī)歌創(chuàng)作中有種“想象的秩序”和“想象的邏輯”,它們不同于常人熟悉的秩序和邏輯,因?yàn)樵?shī)人省略了起連接作用的環(huán)節(jié);讀者應(yīng)該聽任詩(shī)中的意象自行進(jìn)入他那處于敏感狀態(tài)的記憶之中,不必考察那些意象用得是否得當(dāng),最終自然會(huì)收到很好的鑒賞效果。

表現(xiàn)這種“想象的秩序”和“想象的邏輯”最為充分的大概就是奠定艾略特現(xiàn)代派主將地位的《荒原》。

“在馬蓋特的沙灘上/我能聯(lián)結(jié)起/虛空和虛空”,這是《荒原》的第一行詩(shī)句。

1921年,在身體衰弱、精神崩潰的情況下,艾略特短暫地停止了自己在倫敦萊斯銀行的工作,坐上了前往馬蓋特的火車,進(jìn)行為期三周的休養(yǎng)。在馬蓋特沙灘上一個(gè)旅館的涼亭里,看著沙灘上嬉鬧的兒童和進(jìn)行恢復(fù)訓(xùn)練的受傷的士兵,他創(chuàng)作了《荒原》。這首復(fù)調(diào)式著作,通過(guò)對(duì)一系列具體事件跳躍性的敘述和描繪,表達(dá)了對(duì)戰(zhàn)后歐洲文明的絕望,對(duì)庸俗空虛的欲望的嘲諷以及對(duì)人生毫無(wú)意義的篤信。

這首434行的長(zhǎng)詩(shī)出版后,學(xué)術(shù)界與讀者對(duì)之褒貶不一:有人認(rèn)為它毫無(wú)詩(shī)的味道,只是在說(shuō)一些玄理;而有些人卻從中看到了大戰(zhàn)后歐洲的“荒原”世界和文化傳統(tǒng)與人類心靈的“荒原”。后來(lái),出版此詩(shī)的單行本時(shí),艾略特為其加上了50多條注釋,使這部晦澀難懂的作品稍顯明朗,盡管依然有很多人抱怨看不懂。但一位詩(shī)人兼評(píng)論家說(shuō):他第一次讀此詩(shī)時(shí),一個(gè)字也看不懂,但他意識(shí)到,自己所面對(duì)的將是一部異常偉大而不朽的杰作。其實(shí),晦澀正是人類歷史永久的圖景,當(dāng)時(shí)剛剛結(jié)束的第一次世界大戰(zhàn),更讓人質(zhì)疑理性、人性,及失望于道德與法律,人類世界與荒原無(wú)異。艾略特用他詩(shī)人的敏感捕捉到了這一點(diǎn)。

相比《荒原》,艾略特晚期代表作《四個(gè)四重奏》或許稍微好理解些,詩(shī)人借用他的祖先和他自己生活中值得紀(jì)念的四個(gè)地點(diǎn)為詩(shī)題,呈現(xiàn)了有限與無(wú)限、瞬間與永恒、過(guò)去與未來(lái)、生與死等一系列二元論思想。艾略特的意圖是思索解決二元矛盾的途徑,從而為拯救人類的時(shí)間找到方法。《四個(gè)四重奏》是一部詩(shī)與音樂(lè)完美結(jié)合的現(xiàn)代主義經(jīng)典作品,借助復(fù)調(diào)、對(duì)位、和聲、變奏等音樂(lè)技法建構(gòu)詩(shī)歌。只有首先從音樂(lè)性主體結(jié)構(gòu)和相關(guān)音樂(lè)技法切入,才能完整地理解這部作品的審美價(jià)值。

《四個(gè)四重奏》的用語(yǔ)普通、正規(guī)而又精確,但是,對(duì)語(yǔ)言異常敏感的艾略特卻認(rèn)為詞常常不能達(dá)意,他把寫詩(shī)比為“與詞語(yǔ)和意義的難以忍受的扭斗”,對(duì)自己的信仰和創(chuàng)作始終不敢心安理得,他擔(dān)心語(yǔ)言會(huì)因使用不當(dāng)而退化,這必然會(huì)影響到我們思想感情的品質(zhì)。他曾說(shuō):“詩(shī)不是放縱情感,而是逃避情感;不是表現(xiàn)個(gè)性,而是逃避個(gè)性。”既然如此,戈登通過(guò)將艾略特的生平與作品相互對(duì)參以理解這位精神求索者所經(jīng)受的試煉的努力,是否有效?

著眼于內(nèi)在的真實(shí)

林德爾·戈登是來(lái)自南非的著名學(xué)者,憑借她的文學(xué)傳記類作品而享有盛名。她的第一部傳記作品《早年艾略特》,最開始是她的博士論文,英國(guó)學(xué)院授予了這部作品“Rose Mary Crawshay”獎(jiǎng)。

歷經(jīng)20年成書的《T.S.艾略特傳:不完美的一生》,則是戈登以獨(dú)特的方式對(duì)圍繞著傳記寫作相關(guān)問(wèn)題的回應(yīng)。這是一本材料豐富、研究扎實(shí)的著作,有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值,被廣泛認(rèn)為是20世紀(jì)最偉大的文學(xué)傳記之一。其中的大量信息,包括對(duì)書信、影像、手稿的征引,以及對(duì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的佐證和對(duì)歷史情境的還原,都首見于這部傳記中。但它的偉大之處,如譯者許小凡所說(shuō),“還在于為艾略特的作品本身賦予了與生活事實(shí)同等程度的真。換言之,正如戈登開宗明義表示的,在艾略特詩(shī)歌‘去個(gè)人化’的外殼之下,‘往往是對(duì)個(gè)人經(jīng)歷的如實(shí)重構(gòu)’;而這一維度的真實(shí)就超越了考據(jù)意義上的真,逼近位于現(xiàn)代主義核心的內(nèi)在真實(shí)。這類著眼于內(nèi)在真實(shí)的傳記不僅貼近戈登反復(fù)援引的新英格蘭為靈魂作傳的傳統(tǒng),也更加符合艾略特自身對(duì)傳記的理解。艾略特拒絕后世為自己立傳,卻反復(fù)提及詩(shī)歌作為傳記的可能性:‘每首詩(shī)是一則墓志銘’,而它銘刻的更多是平靜表面下的暗流——‘一剎那果決獻(xiàn)身的勇氣’。”

與戈登同樣著迷于展現(xiàn)作家生涯的科爾姆·托賓在《大師》中寫道:“他把那么多私密的東西變成了文字,但他最需要寫下的東西,卻永遠(yuǎn)不會(huì)被讀到、不會(huì)發(fā)表、不為人所知,也將不被人理解。他為此感到奇怪,又幾乎難過(guò)起來(lái)。”任何一個(gè)嚴(yán)肅寫作的人都面臨相似的問(wèn)題:最需要言說(shuō)的,恰恰是作品與傳記性事實(shí)所共同緘默的。但也恰是這樣的留白給了好的傳記流動(dòng)的空間:在外在事件與作品記述之間的余裕里,有據(jù)的想象和有度的共情飛針走線,將人生的碎片連綴成一塊織錦。

戈登以明智的同情,穿梭于艾略特的人生與作品,帶著對(duì)艾略特詩(shī)歌與戲劇無(wú)懈可擊的諳熟和深刻理解,刻畫出了一個(gè)精妙入微的艾略特形象:他有著清教徒式的克己,在一個(gè)相對(duì)主義盛行的世俗化時(shí)代里平庸度過(guò)一生的圖景令他恐懼;他奮力前行,覺(jué)察著“平庸的人無(wú)法感知的戰(zhàn)栗”。優(yōu)秀的傳記,不是運(yùn)用史料做一些無(wú)聊、瑣碎的考據(jù),《T.S.艾略特傳:不完美的一生》絕非一本關(guān)于艾略特的八卦傳記,而是關(guān)于感情、關(guān)于知識(shí)分子在重要?dú)v史時(shí)刻的選擇。

回頭來(lái)說(shuō),要理解作品,是否需要閱讀作者的傳記?從作者的人生經(jīng)歷來(lái)解釋作品,似乎歷來(lái)為文學(xué)界不喜,但現(xiàn)實(shí)卻很難做到將文本與作者相區(qū)分,“關(guān)起門”來(lái)讀文本是不太可能的。文學(xué)評(píng)論家、復(fù)旦大學(xué)中文系張新穎教授認(rèn)為,“沒(méi)有可以關(guān)起來(lái)的文本”,解讀文本要以一種開放的態(tài)度進(jìn)行。“如果我們?cè)敢庀嘈盼谋镜呢S富性,相信它包含多樣的信息,那我們?cè)谠噲D打開文本時(shí),就不應(yīng)該拒絕任何可能的手段。”所以,好的傳記在解讀文本時(shí)仍舊被需要,甚至必要。對(duì)于文本,傳記是一種外部研究;對(duì)于傳主,傳記是一種深度發(fā)掘的內(nèi)部研究。

正如艾略特1954年的自述,“最偉大的詩(shī)人不屬于自身的時(shí)代,他不必一定超前于或落后于自己的時(shí)代,而是在他所位于時(shí)代的上空。”今天重讀艾略特,不管是他的作品,還是他的傳記,都是一種“復(fù)活”,他的詩(shī)在中文語(yǔ)境下變成了另一種模樣,他的人也在另一個(gè)時(shí)空中獲得了生命。

1948年諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)的頒獎(jiǎng)詞是這樣的:一個(gè)比起成為詩(shī)人更想成為圣徒的人,卻因?yàn)闊o(wú)法成圣,而成了偉大的詩(shī)人。他擁有雙面的人生:公眾面前,他是眾人追捧的焦點(diǎn);私下里,他是諱莫如深的隱士,他的離群索居在鬧市與聲譽(yù)中愈加難以捉摸。如果不是因?yàn)樗窃?shī)人,有探究并定義這種生活的需求,我們將永遠(yuǎn)無(wú)法了解他的生活。

艾略特是20世紀(jì)英語(yǔ)文學(xué)中重要的人物,這樣偉大的地位,他在很短的時(shí)間、慘淡的境遇里,用為數(shù)不多的作品就已斬獲,以“一生的不完美”,獲得某種意義上的完美。人們初讀艾略特的作品,也許很難懂得作品和深藏在作品中的他,但當(dāng)稀里糊涂的興奮消減、沉淀后,讀過(guò)的“艾略特”終將嵌入你的身體,成為你的一部分。