紀(jì)念陳忠實:用筆刻畫民族的魂

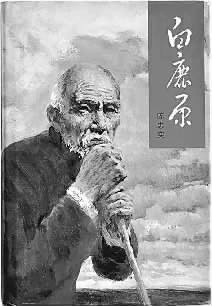

《白鹿原》 陳忠實 著 人民文學(xué)出版社(1993年6月第一版)

1997年陳忠實在陜北紅堿淖。王蓬 攝影

陳忠實先生離開我們已經(jīng)三年了。但是,先生的人格風(fēng)范、文學(xué)風(fēng)范,還長留人間,山高水長。

陳忠實先生,無論是他這個人還是他的文,都經(jīng)歷了時代烈火和冰水的淬煉。1958年他16歲,發(fā)表了處女作《鋼、糧頌》,這首小詩雖然是當(dāng)年大躍進詩歌的模仿,但也顯示了他寫作的一個理念,這就是“家國情懷”。這種情懷一直貫穿到1992年他50歲寫成《白鹿原》。陳忠實其人其文有一個鮮明的特點,這就是與時代同呼吸,與歷史共進步。淬煉過的陳忠實,澄明,堅定,理性,博大;淬煉過的文,以《白鹿原》為代表,深厚,博大,豐富,意味深長。先生及其作品,深具文學(xué)史的意義,人和文都堪稱典范。

1.“我主要忠實于我的良心”

陳忠實是一個什么樣的人?熟悉他的人很多都認(rèn)為,陳忠實就是《白鹿原》中的朱先生加白嘉軒。朱先生是傳統(tǒng)文化人格的典型,白嘉軒是朱先生思想也是傳統(tǒng)文化、道德和價值觀的實踐者和堅守者。當(dāng)然,陳忠實并不是一個舊式人物,他有很多的新思想,但他在做人方面,愈到后來,中華民族優(yōu)秀的傳統(tǒng)人格和精神,在他的身上體現(xiàn)得就愈為鮮明。中國古人對人的要求是:正心、誠意、修身、齊家、治國、平天下。這里主要的是兩點,一是個人要修身,二是個人之外要關(guān)心國事,心懷天下。陳先生修身,做人,他有自己堅守的原則,更有底線。作為一個人特別是一個作家,他心系民族的命運,關(guān)心時代的發(fā)展,思考社會文明和進步過程中的種種問題。

陳忠實做人講良心,認(rèn)為讀書首先是為修身。有網(wǎng)友曾經(jīng)問陳忠實,寫作是否影響了他的人生觀?他說:“是人生觀影響寫作。”網(wǎng)友問:“您到底忠實于什么?靈魂,生活,或者錢?”他答:“我主要忠實于我的良心。”講良心,這是傳統(tǒng)中國人做人的基本態(tài)度。《白鹿原》中朱先生對黑娃說過這樣一段話:“讀書原為修身,正己才能正人正世;不修身不正己而去正人正世者,無一不是欺名盜世;你把念過的書能用上十之一二,就是很了不得的人了。”朱先生在這里說的話,也可以看做是陳忠實的一個認(rèn)識。作為一個作家,陳忠實特別強調(diào)作家的人格,對創(chuàng)作起著極為重要的影響作用。早年,有一家出版社要出筆者的一本散文集,為有銷路,出版社讓我請一位名人作序,我第一次也是迄今唯一一次請人作序,就請陳忠實給我寫一個序。先生寫好序后,于2002年10月20日又用毛筆寫信給我,說:“我在這篇序文中,用較多文字探索了作家的人格操守話題,主要是您的隨筆散文文本突顯出這個在我看來也許是最致命的問題,較長時日里被輕視,甚至被冷漠了。由此涉及作家的人生姿態(tài)、人格、情懷、境界以及思想這些因素的關(guān)系,更重要的是對作家創(chuàng)作的發(fā)展的至關(guān)重要的意義。這些觀點,算一家之言,自是我近年間想的較多的一個問題。”他是借題發(fā)揮,談的問題是作家的人格與創(chuàng)作的關(guān)系。我覺得這是他50歲之后特別是晚年深有感觸也思考的最多的一個問題,很能體現(xiàn)他的人生態(tài)度和他對創(chuàng)作的認(rèn)識。

他在題為《解讀一種人生姿態(tài)》的序文中說:“在作家總體的人生姿態(tài)里,境界、情懷、人格三者是怎樣一種相輔相成又互相制動的關(guān)系,是一個很值得研究的話題。是情懷、境界奠基著作家的人格,還是人格決定著情懷和境界,恐怕很難條分縷析綱目排列。”“人格對于作家是至關(guān)重要的。人格肯定限定著境界和情懷。保持著心靈綠地的蓬蓬生機,保持著對紛繁生活世象敏銳的透視和審美,包括對大自然的景象即如鄉(xiāng)間的一場雨水都會發(fā)出敏感和奇思。設(shè)想一個既想寫作又要投機權(quán)力和物欲的作家,如若一次投機得手,似乎可以竊自得意,然而致命的損失同時也就發(fā)生了,必然是良心的毀喪,必然是人格的萎縮和軟弱,必然是對歷史和現(xiàn)實生活的感受的遲鈍和乏力,必然是心靈綠地的污穢而失去敏感。許多天才也只能徒喚奈何。”“人格對作家的特殊意義,還在于關(guān)涉作家思想的形成和發(fā)展。”“作家必是思想家,這是不需辯證的常理。尤其是創(chuàng)作發(fā)展到一定程度的作家,在實現(xiàn)新的突破完成新的創(chuàng)造時,促成或制約的諸多因素中最重要的一點便是思想的穿透力。這個話題近年間已被文壇重新發(fā)現(xiàn),重新論說。現(xiàn)在我要說的只是思想和人格的關(guān)系。作家穿透生活迷霧和歷史煙云的思想力量的形成,有學(xué)識有生活體驗有資料的掌握,然而還有一個無形的又是首要的因素,就是人格。強大的人格是作家獨立思想形成的最具影響力的杠桿。這幾乎也是不需辯證的一個常規(guī)性的話題。不可能指望一個喪失良心人格卑下投機政治的人,會對生活進行深沉的獨立性的思考。自然不可能有獨自的發(fā)現(xiàn)和獨到的生命體驗了,學(xué)識、素材乃至天賦的聰明都湊不上勁來,浪費了。”陳忠實先生在這里論說的人格與創(chuàng)作的關(guān)系,極為透辟。

2.作家應(yīng)該留下民族精神風(fēng)貌給后人

創(chuàng)作特別是現(xiàn)實主義創(chuàng)作固然是對生活的一種反映,但它是通過特定的創(chuàng)作主體來反映的,這樣,創(chuàng)作主體的人格素質(zhì)和精神境界就對特定的作品起著至關(guān)重要的作用。對于文學(xué)和藝術(shù)來說,人有多高,作品就有多高。陳忠實先生特別強調(diào)人格對于作品的重要性,他認(rèn)為一個人的人格是創(chuàng)作的基礎(chǔ),人格影響甚至決定著一個人思想的能力、思想的水平和思想的方向。因此可以說,陳忠實的人格精神對其創(chuàng)作起到了重要的作用,既影響著他創(chuàng)作的主題,也影響著作品的格局和氣象。他的作品,特別是以《白鹿原》為代表的作品,充滿家國情懷,他著重寫的,是我們民族的秘史——心靈史和人格精神的演變史。他寫作,不游戲筆墨,也不向世俗垂眉低首。在當(dāng)年一片輕賤文學(xué)的喧囂聲中,他高聲吶喊“文學(xué)依然神圣”,這種對文學(xué)的理解和態(tài)度,與中國文論中認(rèn)為文學(xué)乃“經(jīng)國之大業(yè),不朽之盛事”的精神,一脈相承。陳忠實談到他的文學(xué)信念和理想,說他文學(xué)信念的形成有一個比較漫長的過程,是從不自覺到自覺的。最初就是一種興趣和愛好。發(fā)表了一些作品后,也有了點名利之心。再后來,當(dāng)他真正意識到他是一個作家而社會也承認(rèn)他是作家時,他認(rèn)為對自己應(yīng)該提出更高的要求。他認(rèn)為,“作家應(yīng)該留下你所描寫的民族精神風(fēng)貌給后人”“通過自己的筆畫出這個民族的魂”。

陳忠實一生,特別是在創(chuàng)作《白鹿原》的過程中,充滿一個文學(xué)圣徒的精神。他發(fā)誓寫出一部死后可以“墊棺做枕”的作品,顯出了甘為文學(xué)殉道的氣概。寫作期間,他也遇到了一些艱難的問題,他在致友人的信中說,“我已經(jīng)感覺到了許多東西,但仍想按原先的構(gòu)想繼續(xù)長篇的宗旨,不作任何改易”,又說,“現(xiàn)在就有保全自己一點真實感受的固執(zhí)了”,非常明確地表明他將堅持他的創(chuàng)作初衷。在另一封致友人的信中,他談到《白鹿原》的創(chuàng)作,他說“這個作品我是傾其生活儲備的全部以及藝術(shù)的全部能力而為之的”。這里有兩個“全部”,一是“全部”的“生活儲備”,二是“全部”的“藝術(shù)”“能力”。其實,還應(yīng)該再加一個,那就是“全部的藝術(shù)勇氣”。沒有“全部的藝術(shù)勇氣”,是不可能把《白鹿原》最初的藝術(shù)理想堅持到底的。

3.堅持藝術(shù)理想,堅守真實的藝術(shù)感受

真正的文學(xué)創(chuàng)作往往具有某種向既定的藝術(shù)格局挑戰(zhàn)的意味。陳忠實一方面堅持為民族畫魂的藝術(shù)理想,要保全自己真實的藝術(shù)感受,另一方面他對《白鹿原》的出版前景看得并不清晰。《白鹿原》在接近寫完的時候,他就已經(jīng)考慮其結(jié)局了。《白鹿原》寫成后,他只告訴了家人,同時“囑咐她們暫且守口,不宜張揚”。他在一篇回憶文章中說,“我不想公開這個消息不是出于神秘感,僅僅只是一時還不能確定該不該把這部書稿拿出來投出去”。“如果不是作品的藝術(shù)缺陷而是觸及的某些方面不能承受,我便決定把它封存起來,待社會對文學(xué)的承受力增強到可以接受這個作品時,再投出書稿也不遲;我甚至把這個時間設(shè)想得較長,在我之后由孩子去做這件事;如果僅僅只是因為藝術(shù)能力所造成的缺陷而不能出版,我毫不猶豫地對夫人說,我就去養(yǎng)雞。道理很簡單,都五十歲了,長篇小說寫出來還不夠出版資格,我寧愿舍棄專業(yè)作家這個名分而只作為一種業(yè)余文學(xué)愛好。無論會是哪一種結(jié)局,都不會影響我繼續(xù)寫完這部作品的情緒和進程,作為一件歷時四年寫作的長篇,必須畫上最后一個標(biāo)點符號才算了結(jié),心情依舊是沉靜如初的”。這種“豪狠”的精神,這種沉靜,這種大有為未來寫作的考量,是大丈夫的氣度,也是大作家必備的素質(zhì)。

紀(jì)念先生,要學(xué)習(xí)先生。先生人的風(fēng)范,文的風(fēng)范,仰之彌高;而這種人的風(fēng)范和文的風(fēng)范,作為一種經(jīng)驗之源和精神之流,值得我們不斷汲取其有益的營養(yǎng),同時,它對今天和以后的我們,也有深遠(yuǎn)的啟示意義。

(作者:邢小利,系陜西白鹿書院常務(wù)副院長、編審)