通過絲綢這張名片,中國打開與世界交流的大門

嘉峪關(guān)見證著絲綢之路的往事(攝影:王金)

借馬王堆漢墓出土的素紗襌衣,人們可以想象2000多年前的外國人看到萬里之外運來的中國絲綢會是如何驚嘆艷羨

日本圣德太子的御旗——四天王狩獅紋錦

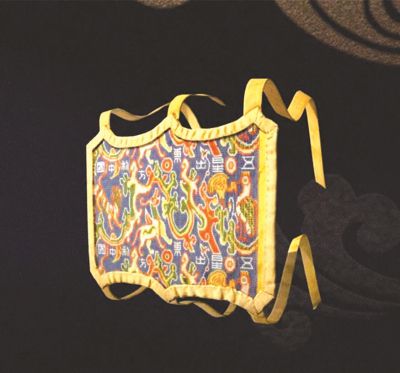

新疆和田地區(qū)出土的絲綢制品“五星出東方利中國”織錦護膊

陜西法門寺地宮出土的蹙金繡五件套之一

關(guān)于絲綢之路的研究一直是顯學(xué),從19世紀(jì)至今海內(nèi)外學(xué)者的著作不斷。僅近一兩年來就有牛津大學(xué)歷史教授彼得·弗蘭科潘《絲綢之路:一部全新的世界史》,耶魯大學(xué)歷史教授芮樂偉·韓森的《絲綢之路新史》,美國漢學(xué)家比爾·波特《絲綢之路》等多部著作在國內(nèi)出版上市。而中國本土學(xué)者對絲綢之路的研究更是覆蓋了歷史、政治、音樂、飲食、宗教等方方面面。近期出版的《絲綢之路話絲綢》,就是這些著作中值得關(guān)注的一本。它另辟蹊徑,從絲綢之路上的絲綢本身展開,通過一件件絲綢國寶講述絲綢文化的內(nèi)涵,以及絲綢承載的中華文明歷史底蘊和文化自信。

China是中國,是瓷器,更早也許是絲綢

2000多年前,絲綢可謂中國向世界提供的獨一無二的商品,從原料、印染到編織工藝都可以稱得上是“高科技”

“絲綢之路”簡稱“絲路”,是指西漢時期從今天的西安,經(jīng)過甘肅、新疆,到達中亞、西亞并連接地中海的陸上通道。絲綢之路并不是單純的地理概念,在古代有著龐大的商隊絡(luò)繹不絕地往返于這條貫通亞歐的古路,歐亞大陸上的文明古國通過這條商路交流各自的商品、文化、人員,更是因絲路的繁榮而興起了許多新的城市和國家。為何絲綢會成為古代歐亞大陸上國際貿(mào)易的主要商品?《絲綢之路話絲綢》這本書從絲綢的特性開始講起。

1972年到1974年間,我國考古工作者在湖南長沙馬王堆辛追夫人墓葬中發(fā)掘出名聞天下的素紗襌衣。素紗是我國最早的一種絲綢織物,拿在手上感覺輕盈無物,馬王堆發(fā)現(xiàn)的這件素紗襌衣只有48-49克,還不到1兩重。素紗襌衣輕的同時也意味著薄,展開后拿在手上如同托舉著一片煙霧。馬王堆素紗襌衣上單根絲的纖維只有現(xiàn)代普通絲織品一半的粗細程度,比一根頭發(fā)絲還細,自然能生產(chǎn)出古代最細的纖維。馬王堆素紗襌衣展示了我國古代的絲織工藝,一同被發(fā)現(xiàn)的還有15件相當(dāng)完整的絲綢、袍子、裙子、鞋子、襪子、手套,以及46卷各類絲綢面料。

馬王堆墓葬并不在絲綢之路上,但值得專門一說。馬王堆墓葬建于西漢時期,就在那之后幾十年,張騫出使西域標(biāo)志著絲綢之路的“奠基”。因此馬王堆墓葬中發(fā)掘的素紗單衣基本就代表了古代中國絲綢制品的工藝水準(zhǔn)以及藝術(shù)風(fēng)格,也可以借此想象2000多年前的外國人看到萬里之外運來的中國絲綢會是如何驚嘆艷羨。馬王堆墓葬中并不只有素紗單衣,從出土的各類絲綢制品來看,當(dāng)時的染色技術(shù)也已經(jīng)非常發(fā)達,顏色達到36種之多,并且歷時2000多年依然艷麗如初,可見當(dāng)時染色工藝的水準(zhǔn);從絲織品的織法來看,當(dāng)時已經(jīng)有了平紋、斜紋、絞紋等多種織法,尤其是素紗單衣領(lǐng)口、袖口采用的絨圈錦工藝是中國最早的起絨組織,也最能反應(yīng)當(dāng)時的工藝水平;此外,馬王堆中絲織品已經(jīng)有彩色印花,這間接說明漢代的雕版印刷技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)發(fā)達——雕版印刷技術(shù)也是后來活字印刷的技術(shù)源頭。

早在張騫出使西域之前,就有商隊和旅人往來于歐亞大陸之間。但是中國精美的絲綢制品在中亞和歐洲極受歡迎,刺激了絲綢貿(mào)易的迅猛發(fā)展,才讓這條商路在歷史上刻下了名字。絲綢可謂當(dāng)時中國向世界提供的獨一無二的商品,從原料、印染到編織工藝都可以稱得上是“高科技”。用絲綢做成的衣服輕薄透氣,色彩和花紋豐富,讓遠在地球另一端的羅馬帝國也將其視作時尚和奢侈的象征,從皇帝到貴族都以身著絲綢為榮。要知道,當(dāng)時的羅馬人還在用麻或羊毛制作衣服,穿著的舒適度和“時尚”程度都遠不能和絲綢相比。而絲綢本身又有輕薄、價值高、易保存的特性,適合長途運輸販賣。從中國販運到羅馬的生絲,可以賣到和黃金差不多的價格,因此在巨大的貿(mào)易利益驅(qū)使下,無數(shù)商隊踏上了絲綢貿(mào)易的道路。絲綢成為古代歐亞大陸貿(mào)易的代表性商品。1870年前后,德國地質(zhì)學(xué)家李希霍芬經(jīng)過嚴(yán)密考證后提出了“絲綢之路”的提法,這個名字很快廣為世人所接受。

拉丁語系、英語稱中國為China,同時這個詞也有“瓷器”的意思,古代世界對中國的認(rèn)識似乎是從瓷器開始的。不過,復(fù)旦大學(xué)歷史學(xué)教授葛劍雄卻認(rèn)為China有兩種說法:其一是“秦”的諧音,歐亞之間商路往來的時間要早于漢代;其二是波斯人將中國稱為 “絲國”,這個發(fā)音慢慢演變?yōu)镃hina讀音。至于后來把瓷器也稱為china,其實是歐洲人用中國的名字來稱呼中國的商品。如果后一種說法成立,China的原始含義是絲綢,是其他文明古國對中國最早的認(rèn)識,到后來才演變?yōu)闅W洲人對中國以及中國的瓷器的稱呼。

無論上述說法是否成立,中國確實是通過絲綢這張“名片”,打開了與世界其他文明交流的大門。也正因如此,絲綢不僅僅是一種布料,還承載了更多的歷史文化底蘊。而絲綢之路的興衰,不僅影響了沿路許多國家的國運,也見證了中國歷代王朝的盛衰。

通過絲綢之路,中國與其他文明的交流從未中斷過

用絲綢充當(dāng)貨幣的方法成為絲綢之路沿線的交易方式,從某種程度上可以說絲綢是當(dāng)時的一種國際貨幣

早在東漢中國就已經(jīng)發(fā)明了紙,但由于絲綢有質(zhì)地細膩、易于拼接的特性,并且比紙張更容易保存,因此一直到明清時期仍有許多畫作是畫在絲綢上的。作為文人創(chuàng)作詩、畫的物質(zhì)載體,絲綢也因此承載了藝術(shù)價值和文化價值,這使得絲綢和其他棉、麻等織物區(qū)隔開來。《絲綢之路話絲綢》提到目前在英國、法國、印度和俄羅斯等國的博物館內(nèi),存放著一批發(fā)現(xiàn)自敦煌莫高窟第十七號洞窟中的絲綢絹畫,雖然已過了近千年歲月依然色彩鮮艷、品相如初。這批絲綢絹畫的收藏時間在唐、宋兩代,前后跨度達到六百年,主要以佛教元素為創(chuàng)作題材,因此莫高窟第十七號洞窟也叫藏經(jīng)洞。出現(xiàn)在這批絲綢絹畫上的大多是觀音菩薩、地藏王菩薩等,他們寶相莊嚴(yán)、神情平和,動作神態(tài)各異,從菩薩們惟妙惟肖的表情和莊嚴(yán)大氣的姿態(tài)中能見到古代畫家們很高的藝術(shù)功力。

由于歷史原因,這批藏經(jīng)閣絲綢絹畫流失海外,如果說國寶流失反映近代中國的落后,那么絲綢絹畫本身則代表了古代中國的輝煌。

如果說甘肅是古絲綢之路的黃金地段,那么敦煌就是絲綢之路上的咽喉要道,往來于歐亞大陸的商人們帶著絲綢等商品,必然要經(jīng)過這里。最初的敦煌只是個不起眼的小地方,漢武帝在河西走廊設(shè)立酒泉郡時,敦煌最早隸屬于酒泉郡。不過由于得天獨厚的地理位置,敦煌也隨著絲綢之路的興盛而迅速繁榮,僅過了10年時間,敦煌就從酒泉郡下拆置出來,發(fā)展成為漢朝單獨的一個郡。到了唐代恢復(fù)了對河西的控制后,絲綢之路再次暢通,敦煌的經(jīng)濟文化也達到空前的高度。想象下千年之前的唐代,敦煌作為絲綢之路上的交通樞紐,無數(shù)商隊在這里中轉(zhuǎn)、交易,并催生了當(dāng)?shù)刈∷蕖⒔煌ā}儲、貨運等服務(wù)行業(yè)。敦煌每天都是繁忙喧囂的景象,西域的舞姬帶來了音樂和舞蹈,東方的僧人們送去了經(jīng)文和典籍。作為貿(mào)易樞紐的敦煌,商品經(jīng)濟也是高度發(fā)達,絲綢不僅是交易的商品,本身也充當(dāng)著貨幣的角色。唐代有“錢帛兼行”的政策,唐玄宗李隆基下令可以用絹布綾羅絲錦等進行田地、馬匹、房屋土地的買賣,在敦煌附近就發(fā)現(xiàn)了古代用絲綢進行買賣的契約文書。而這種用絲綢充當(dāng)貨幣的方法也成為絲綢之路沿線的交易方式,往來于歐亞大陸之間的商隊來自不同文明,使用不同的貨幣,相互之間進行交易時除了黃金之外也可以通過絲綢結(jié)算,從某種程度上可以說絲綢是當(dāng)時的一種國際貨幣。經(jīng)濟高度繁榮之后,人們對文化、宗教的精神需求也迅速增長,唐代敦煌莫高窟開窟數(shù)量多達1000余窟,保存至今的有232窟。

絲綢之路的興衰,見證著文明的交融。值得一提的是,當(dāng)陸上絲綢之路中斷時,海上的絲綢之路卻開辟了起來。公元9世紀(jì),大批阿拉伯商人來到廣州、泉州等地進行絲綢、茶葉、香料、瓷器等商品的貿(mào)易,中國與其他文明的交流從沒中斷過。

其實,無論是陸路的絲綢之路還是海上的絲綢之路,共同特征是當(dāng)時世界對中國商品、文化和科技的巨大需求。中國古代在相當(dāng)長的歷史時期內(nèi)處于領(lǐng)跑的位置,譬如繼人工養(yǎng)蠶之后,造紙術(shù)、印刷術(shù)等技術(shù)又通過絲綢之路傳到歐洲,而中國元素在歐洲也是流行風(fēng)尚甚至奢侈品的象征。

波斯“緯錦”工藝對中國紡織技術(shù)影響深遠

中國用來自波斯的技術(shù),制作了一幅波斯風(fēng)格的絲綢織錦,作為中國的禮物贈給日本,可謂當(dāng)年海上絲綢之路各國間文化科技交流的一個典范

關(guān)于中國養(yǎng)蠶技術(shù)是如何流傳到西方的過程,迄今還沒有權(quán)威統(tǒng)一的說法。目前有不少比較傳奇的說法,如公主傳播說、僧人傳播說等等。其實,養(yǎng)蠶技術(shù)在中國民間很普及,是非常容易流傳出去的,不太可能如某些傳說中那樣“是古代中國高度保密的科技”。不用為養(yǎng)蠶技術(shù)流傳出去而感到可惜,文化和技術(shù)的交流是雙向的,各國文明之間相互學(xué)習(xí)促進、才能相互提高發(fā)展。

新疆和田地區(qū)的尼雅遺址中出土的一件絲綢制品“五星出東方利中國”織錦護膊,色彩鮮艷、紋樣復(fù)雜,在地下埋了1600年后再現(xiàn)世人眼前仍讓人贊嘆不已。這塊“五星出東方利中國”織錦護膊,其實代表了中國古代“經(jīng)錦”技術(shù)的巔峰。所謂“經(jīng)錦”,就是指絲綢制品色彩和紋路的變化主要以縱向的經(jīng)線來實現(xiàn)。這種技術(shù)在漢代就已經(jīng)非常成熟和普及,可是到了隋代,中國的絲綢織錦工藝突然發(fā)生重大變化,從傳統(tǒng)的“經(jīng)錦”全面轉(zhuǎn)向“緯錦”。顧名思義,“緯錦”就是以橫向的緯線來實現(xiàn)色彩和花紋的變化。一直到今天,中國織物用的也都是“緯錦”的織法,隋代的這項技術(shù)革新可謂對中國紡織業(yè)影響深遠。

事情要從隋文帝說起:隋文帝非常喜歡波斯商人進貢的金棉錦袍,這種波斯錦充滿異域風(fēng)情,色彩鮮艷花紋精美。可是波斯錦的織造方式和中國傳統(tǒng)“經(jīng)錦”完全不同,因為看似只是把縱向的經(jīng)線變成橫向的緯線,但整個織法其實完全是另一個思路。后來,總算在隋文帝的重金懸賞之下,一個名叫何稠的中亞粟特人成功解決了這個問題。這種通過“緯錦”工藝織造出來的絲綢制品,花紋圖案以及色彩比“經(jīng)錦”更豐富、更復(fù)雜,因此更受歡迎,這也導(dǎo)致在很短的時間內(nèi),中國傳統(tǒng)的“經(jīng)錦”就被“緯錦”全面取代。不用為“經(jīng)錦”消失而感到可惜,技術(shù)是中性的,先進的技術(shù)帶來了文化更豐富的表達方式。如果說漢代絲綢花紋的風(fēng)格是古樸典雅,那隋唐絲綢花紋則吸收了很多域外文化元素,顯得包容大氣。日本京都國立博物館內(nèi)珍藏的一件“四天王狩獅紋錦”,據(jù)日本專家研究屬于距今大約1400年的日本圣德太子的御旗。這幅織錦寬1.3米、長2.56米,如此年代久遠幅面巨大的織錦堪稱日本國寶。專家通過織錦上的馬身上有隋唐官馬的標(biāo)志“山”和“吉”兩個字,確認(rèn)這件日本國寶是中國制造。不過有趣的是,這塊織錦上的武士、翼馬、獅子以及背景圖案等都極具波斯風(fēng)格。中國用來自波斯的技術(shù)、制作了一幅波斯風(fēng)格的絲綢織錦,作為中國的禮物通過海上絲綢之路贈給日本太子,可謂是當(dāng)年海上絲綢之路各國間文化科技交流的一個典范了。

到了清朝,又出現(xiàn)一件極具舶來文化特色的制作在絲綢上的作品——清代畫家郎世寧的《百駿圖》。郎世寧是意大利人,出生在文藝復(fù)興的中心米蘭。1715年,27歲的郎世寧沿著海上絲綢之路來到中國,成為清朝宮廷的一位畫家。雍正二年,郎世寧受命繪畫《百駿圖》,這是一幅融合了中西方繪畫技藝手法的作品,整體上以中國山水畫的風(fēng)格為主,畫中的山水樹木使用的是典型的中國繪畫中皴擦的傳統(tǒng)筆法;但是具體到每匹馬身上又采用了西方透視繪畫法,呈現(xiàn)出很強的立體效果。最終郎世寧在一幅高度0.94米、寬度7.76米的絲綢上畫出了一百匹駿馬——被稱為“中國十大傳世名畫”之一的《百駿圖》誕生了。

西方文藝復(fù)興以來以光學(xué)、透視學(xué)為基礎(chǔ)建立的繪畫體系,與中國傳統(tǒng)文人畫的技藝風(fēng)格有很大不同,雍正、乾隆都喜歡郎世寧帶來的這種風(fēng)格。雍正曾命郎世寧與一位擅長畫石頭的中國畫家唐岱合作,由郎世寧畫花卉、唐岱畫石頭,完成了一幅合筆畫。郎世寧在與中國畫家的交流過程中學(xué)會了中國繪畫的技法,與此同時又奉雍正之命向中國的宮廷畫師們傳授歐洲油畫的技法,東西方的繪畫技法有了更多交融和碰撞。乾隆登基后,對郎世寧的待遇更加優(yōu)渥,郎世寧也創(chuàng)作了更多的畫作。清代宮廷對藝術(shù)的開放態(tài)度吸引了更多的歐洲畫家沿著海上絲綢之路前來。由此乾隆受到歐洲藝術(shù)風(fēng)格的影響也越來越多,后來還讓郎世寧在圓明園內(nèi)興建了歐式園林中常見的噴泉。

絲綢是古代中國第一次向全世界大規(guī)模輸出的商品,比瓷器更早。以絲綢貿(mào)易命名的絲綢之路更是成為中華文明與世界各國文明進行合作交流的代名詞,中國的文化、藝術(shù)、科技也隨之對世界產(chǎn)生重大影響,成為全人類的文化遺產(chǎn)。