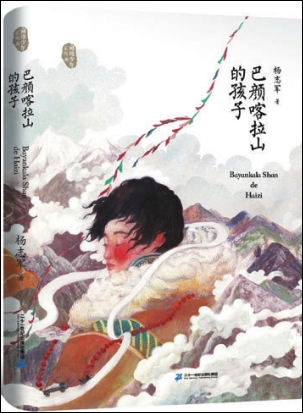

《巴顏喀拉山的孩子》

《巴顏喀拉山的孩子》楊志軍著 二十一世紀(jì)出版社2018年12月出版 定價(jià):28.00元

著名作家楊志軍近日推出力作《巴顏喀拉山的孩子》。生長(zhǎng)于青海的楊志軍,曾親眼見(jiàn)證巴顏喀拉草原生態(tài)的惡化與重建,親身感受藏牧民面對(duì)現(xiàn)代文明的驚慌與新奇。透過(guò)文字,他將日趨消逝的藏地牧人延續(xù)千年的原始社會(huì)形態(tài)和生存方式記錄下來(lái),力圖呈現(xiàn)他們?cè)跁r(shí)代大變遷中的淳樸大愛(ài)以及對(duì)大自然的敬畏之心。

離鄉(xiāng)

奶奶葬禮那天,德吉哥哥回來(lái)了。當(dāng)尼瑪叔叔親自背著奶奶走向葬臺(tái)時(shí),德吉哥哥的眼淚嘩啦啦地流著。只有他一個(gè)人流淚,我們都沒(méi)有流淚。因?yàn)槟岈斒迨逭f(shuō),奶奶是轉(zhuǎn)世去了,奶奶的來(lái)世一定還是個(gè)大家最愛(ài)的人,是個(gè)屬于巴顏喀拉山的“撒鹽奶奶”。更重要的是,奶奶就要完成她最后的心愿,來(lái)一次徹底的施舍了。一個(gè)人活著,最重要的就是施舍。現(xiàn)在她死了,再也沒(méi)有能力施舍了。但她的一輩子都在施舍。施舍伴隨著拯救,它是奶奶表達(dá)慈愛(ài)的一種方式,我們?yōu)槭裁催€要流淚呢?

爺爺說(shuō):“喜饒他奶奶,別牽掛我們啦!我們好著呢,扎西德勒!”

阿爸說(shuō):“阿媽啦,無(wú)論我們?cè)谀睦铮?qǐng)托夢(mèng)給我們吧!”

央金阿媽說(shuō):“我知道你在巴顏喀拉山上望著我們。放心好啦,轉(zhuǎn)山的人有啦,撒鹽的人也有啦!”

拉姆姐姐說(shuō):“我也要做‘撒鹽奶奶’!”

我說(shuō):“奶奶啦,你現(xiàn)在知道了吧,狼去了哪里,六只小藏獒去了哪里?快一點(diǎn)告訴我呀,在夢(mèng)里!”

德吉哥哥用手背擦著眼淚說(shuō):“奶奶啦,請(qǐng)放心,我一定讓家里人過(guò)上比牧人更好的日子!”他這次回來(lái),是下了決心要把全家接到城里去的。

葬禮之后,我們回到家里吃晚飯。帳房里靜靜的,沒(méi)有人說(shuō)話。

突然,德吉哥哥激動(dòng)地說(shuō)起來(lái):“明天汽車就來(lái)啦,走也得走,不走也得走。棄牧進(jìn)城這是個(gè)大趨勢(shì),什么叫大趨勢(shì)知道嗎?就是所有的人都要進(jìn)城去住。鄉(xiāng)長(zhǎng)已經(jīng)進(jìn)城啦,包括讓奶奶轉(zhuǎn)山的尼瑪叔叔,聽(tīng)說(shuō)也在城里的商業(yè)街上出現(xiàn)啦。天上的佛神、山上的山神、地上的河神也都要進(jìn)城啦。各姿各雅城里建起了寺院,壘起了嘛呢石經(jīng)墻,牧人們都去那里磕頭上香啦。還有,到了各姿各雅城,喜饒和拉姆就可以上學(xué)啦,他們?cè)谶@里連個(gè)擋羊娃都算不上。各姿各雅城里人多,常住的人,流動(dòng)的人,需要這需要那,阿爸不是有搟氈的手藝嗎?搟氈賣氈就能掙錢。央金阿媽可以去奶牛場(chǎng)當(dāng)擠奶員,我已經(jīng)去奶牛場(chǎng)打聽(tīng)過(guò)啦,那里需要人。更重要的是,‘藏獒繁育中心’和‘藏家樂(lè)’已經(jīng)開(kāi)張啦!從今往后,我家的日子只會(huì)比別人好,不會(huì)比別人差。”

大家看著德吉哥哥,一時(shí)不知道說(shuō)什么好。

央金阿媽跪下來(lái),給所有人磕了一個(gè)頭說(shuō):“求你們啦,讓我留下吧。我要轉(zhuǎn)山,為大家祈求幸福,要等著我的牛羊、我的公獒魯嘎,還要撒鹽。謝謝大家在以往的日子里對(duì)我和拉姆的關(guān)照!”

阿爸說(shuō):“我也不走,我留下來(lái)跟你在一起。”

德吉哥哥幾乎要哭了:“不行,誰(shuí)也不能留下。”

我和拉姆姐姐緊挨著坐在一起,瞪起眼睛看看這個(gè)看看那個(gè)。我們是小孩,沒(méi)有比較,就算草原正在日益荒敗,也沒(méi)感覺(jué)到生活有什么不好。但這并不能代替我們的好奇:人來(lái)人往的各姿各雅城,已經(jīng)開(kāi)張的“藏獒繁育中心”和“藏家樂(lè)”,我和拉姆姐姐的上學(xué)……我知道上學(xué)就是每天到一個(gè)孩子集中的地方學(xué)習(xí),卻不知道為什么要這樣,為什么我們不能到一個(gè)可以放羊的地方永遠(yuǎn)放羊?

拉姆姐姐起身出去了,我跟她來(lái)到帳房外面。

拉姆姐姐問(wèn):“你出來(lái)干什么?”我說(shuō):“不知道。你呢?”

拉姆姐姐說(shuō):“我要是去上學(xué),阿媽怎么辦?德吉哥哥要把我和你分開(kāi)啦。”

母獒卓瑪感覺(jué)到家里的氣氛不對(duì)勁,不安地在帳房門口踱著步子。我們讓它臥下,然后坐在它身邊,望著遠(yuǎn)方發(fā)呆。

不知什么時(shí)候爺爺也出來(lái)了。他望著無(wú)雪的山脈、無(wú)水的河床和無(wú)綠的草原,大把大把地揩著眼淚,沒(méi)有聲息,只有眼淚。我知道這是告別的意思。爺爺已經(jīng)同意啦,無(wú)可奈何地要跟著德吉哥哥去啦。

央金阿媽快步走出帳房,從門邊抱起鞍韉,走向了她的馬。她沒(méi)有招呼拉姆姐姐,似乎是為了讓拉姆姐姐自己選擇:跟她走,還是跟我們走?拉姆姐姐毫不猶豫地跳起來(lái),追了過(guò)去。

我和母獒卓瑪跟了一段,停下來(lái)目送著。我們沒(méi)有阻攔。我和卓瑪都知道,我們沒(méi)有能力也沒(méi)有資格阻攔。

央金阿媽和拉姆姐姐騎在一匹馬上,悄然走進(jìn)了黃昏。我發(fā)現(xiàn)近處的黃昏和遠(yuǎn)處的黃昏是不一樣的,近處的是黃金,遠(yuǎn)處的是赤火。央金阿媽和拉姆姐姐沐浴著黃金,走向了赤火。被吞沒(méi)的瞬間,她們似乎燃燒著飛了起來(lái)。

我哭了,我知道拉姆姐姐也在哭。赤火在跳躍,有一些閃閃的晶瑩,有一些光亮的濕潤(rùn),拉姆姐姐還在哭。人為什么要哭呢?我們這個(gè)輕死亡重離別的民族,流給離別的眼淚能熄滅所有的黃昏和所有的赤火。

阿爸來(lái)到我跟前,望著央金阿媽和拉姆姐姐就要消失的身影,吼起來(lái):“你們回來(lái),回來(lái),你們不能走!”吼著就要追過(guò)去。

德吉哥哥跟出來(lái),攔腰抱住阿爸說(shuō):“你讓央金阿媽去吧,她根本就不留戀你,她心里只有她的牛羊、她的魯嘎。”

我說(shuō):“不對(duì),央金阿媽心里還有轉(zhuǎn)山,還有撒鹽。”

德吉哥哥說(shuō):“轉(zhuǎn)山有什么好處,能轉(zhuǎn)出綠綠的草地和清清的河水嗎?而且我們哪有那么多的錢買鹽啊?”

他抱住阿爸不放。我發(fā)現(xiàn)他的力氣比原先大多了,原先他只能抱住一頭小牛犢或者一只中等大的羊,現(xiàn)在就連阿爸也能抱住了。

阿爸掙扎著,突然跪在地上,哭著說(shuō):“央金,拉姆,對(duì)不起啦,我們把你們丟下啦!”

我也念叨著:“阿媽啦,姐姐啦,我們把你們丟下啦!”

第二天,汽車果然來(lái)了,駕駛大卡車的是我見(jiàn)過(guò)的胖孩。

我們拆了帳房,把所有的東西搬進(jìn)車廂,然后讓車屁股對(duì)準(zhǔn)一個(gè)土坎,利用土坎的高度把四頭母牛、幾只羊和兩匹馬弄上了車。

母獒卓瑪知道全家都要離開(kāi)這里,焦躁地跑來(lái)跑去,一會(huì)兒跑向土岡,朝著遠(yuǎn)方“轟轟轟”地吼叫;一會(huì)兒跑回來(lái),圍繞著我們轉(zhuǎn)圈子。

阿爸說(shuō):“它知道我們一走,魯嘎一旦回來(lái)就找不到我們啦。”

我說(shuō):“那怎么辦?”

德吉哥哥武斷地說(shuō):“把卓瑪抱上車,那個(gè)魯嘎不會(huì)回來(lái)啦!”

阿爸和德吉哥哥把母獒卓瑪抱進(jìn)了車廂。母獒卓瑪翻過(guò)車廂板,不怕摔傷地跳了下來(lái)。阿爸和德吉哥哥一連抱了幾次,它一連跳了幾次。

德吉哥哥說(shuō):“把它拴住,拴住!”母獒卓瑪聽(tīng)懂了他的話,一見(jiàn)人走近,就會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地跑開(kāi),任你怎么叫喚,都不會(huì)靠過(guò)來(lái)。

德吉哥哥說(shuō):“它是不想坐車,車一走,它就會(huì)跟上來(lái),就讓它跟著汽車跑,汽車可以走慢一點(diǎn)。”

一切就緒,就要出發(fā)了。

阿爸懇求地說(shuō):“等一等,讓我再去找一找央金和拉姆。”

德吉哥哥說(shuō):“好吧,你快去,她們要是不聽(tīng)你的,你就把她們綁回來(lái)!”

阿爸打開(kāi)車廂后面的擋板,把拉上車的馬又順著土坎拉下來(lái),騎了上去。

“我也去!”我喊著跑了過(guò)去。阿爸俯身一把將我揪上了馬背,驅(qū)馬朝著她們消失的方向跑去。然而,我們跑出去那么遠(yuǎn),也沒(méi)有看到央金阿媽和拉姆姐姐的身影。

我說(shuō):“我知道她們?nèi)ツ睦锢病!?/p>

阿爸看了看陰沉沉就要下雪的天說(shuō):“他們?nèi)マD(zhuǎn)山啦,去仁青岡啦!”

我們沒(méi)有再去仁青岡尋找,不光路遠(yuǎn),更因?yàn)槿魏稳硕紵o(wú)法說(shuō)服一個(gè)轉(zhuǎn)山的藏民不再轉(zhuǎn)山,一個(gè)撒鹽的牧人不再撒鹽。

阿爸喊著:“央金,拉姆!”

我喊著:“央金阿媽啦,拉姆姐姐啦。”

回答我們的只有滿眼的荒涼,嗚嗚的狂風(fēng)。

阿爸和我驅(qū)馬回到汽車邊,臉上是濃濃的無(wú)奈、厚厚的迷茫。

汽車開(kāi)動(dòng)的前一刻,阿爸從車上卸下了兩頭最好的奶牛和幾只菜羊(用于屠宰后吃肉的羊),又把厚重的搭建帳房的牛毛褐子從車上掀了下去。我也下來(lái)給阿爸幫忙,因?yàn)槲抑浪堰@些東西留給央金阿媽和拉姆姐姐。

我們走了,所有人的眼睛里都噙滿了淚水。

已經(jīng)不再冰清玉潔的雪山,已經(jīng)變黑變黃的草原,在淚光中閃閃爍爍。陽(yáng)光下的河流早就干涸,石塔勉強(qiáng)聳起著。嘛呢石經(jīng)堆孤獨(dú)的沉默里,由高而下鋪向四面的七彩經(jīng)幡失去了曾經(jīng)的鮮艷。褪色了,所有的顏色都褪成了灰土色。和石塔遙遙相對(duì)的巨大的方形石,突然矮小了許多,象征人類早期游牧活動(dòng)的人、馬、牛、羊的巖畫和古老的祈福禳災(zāi)的咒語(yǔ)有些模糊,好像立刻就要消失。方形石頂上,碩大的野牛角和一圈兒羚羊角蒙上了一層沙土,似乎有了被掩埋的征兆。河畔土地上,沒(méi)有一棵草,甚至都沒(méi)有一朵預(yù)示草原退化的狼毒花。

母獒卓瑪站在土岡上,悲哀地吼叫著,然后追了過(guò)來(lái)。

它一路都在追攆汽車,有時(shí)我們能看見(jiàn),有時(shí)看不見(jiàn)。看不見(jiàn)它的時(shí)候,我們就喊叫著讓汽車慢下來(lái)等等它。我們看到,母獒卓瑪追一段,就會(huì)撒一脬尿。

阿爸悲傷地說(shuō):“它是給自己留記號(hào)呢,它還想沿著記號(hào)回來(lái)。要是坐了車,它就回不來(lái)啦。”

德吉哥哥一直沉默著,突然唱起來(lái),是一首憂郁的歌:

為什么為什么我要離開(kāi)故鄉(xiāng)?請(qǐng)問(wèn)尊貴的天神蓮花生法王,為什么為什么我告別了哺育我的母親,就像雪山的水漂流到陌生的遠(yuǎn)方?

兩天后,我們到達(dá)了各姿各雅城。母獒卓瑪累癱了。

(本文摘自《巴顏喀拉山的孩子》,楊志軍著,二十一世紀(jì)出版社2018年12月第一版,定價(jià):28.00元)