學(xué)人情懷尺素間

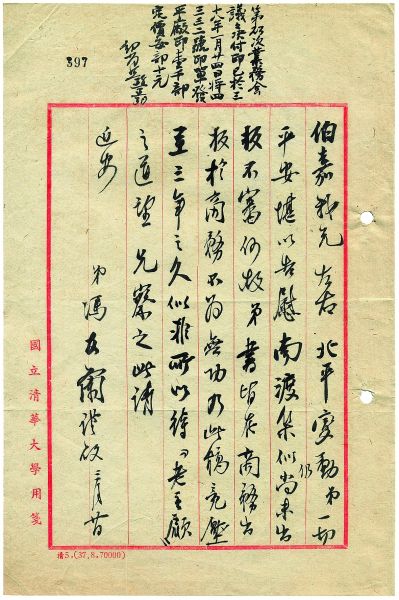

馮友蘭致李伯嘉信

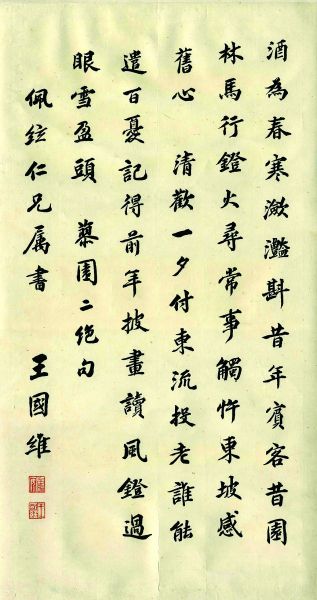

王國維贈朱自清蓼園二絕句條幅

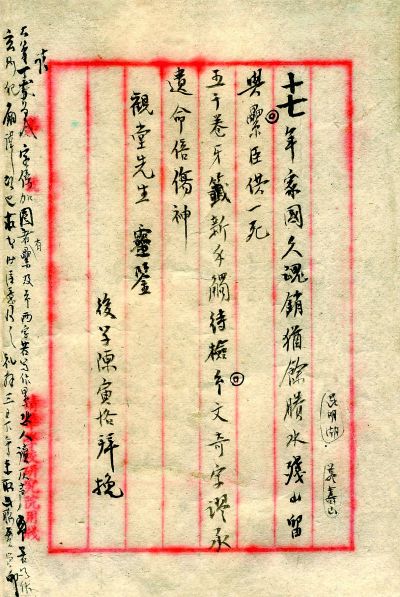

陳寅恪先生悼念王國維先生的挽聯(lián)底稿

1927年6月1日,王國維參加清華國學(xué)研究院第二班畢業(yè)生師生敘別會,午后訪陳寅恪。次日上午,他獨(dú)自來到頤和園魚藻軒前,自沉于昆明湖。其遺書云:“五十之年,只欠一死;經(jīng)此事變,義無再辱。”消息傳出,舉世震驚。在王國維的靈堂中,陳寅恪獨(dú)行三拜九叩之大禮,并有挽聯(lián)送悼:

十七年家國久魂銷,猶余剩水殘山,留與累臣供一死;

五千卷牙簽新手觸,待檢玄文奇字,謬承遺命倍傷神。

此聯(lián)一出,時人交口稱贊,推為挽聯(lián)中之絕品。

適值仲春,玉蘭綻放。正在清華大學(xué)藝術(shù)博物館展出的“尺素情懷——清華學(xué)人手札展”中,觀者可一睹陳寅恪手書之底稿,以及其他共130位學(xué)人的手札。前賢遺墨,片語吉珍,如尺牘緘札一類,非得親炙作者手跡,方能體會其中溫度。

非守舊,實(shí)為賡續(xù)文化命脈

以陳寅恪的這副挽聯(lián)而論,其中的“累”“玄”二字,簡體字已經(jīng)難以復(fù)其原貌,而陳在手札末尾分明亦有所強(qiáng)調(diào),字旁加圈者有“累”“玄”兩字,“累”字若寫成這樣恐人讀仄聲,“玄”字若寫作那樣則有犯廟諱,“求書時注意及之”。這般講究在今人看來或許陳腐,但在寅恪先生則別有深意存焉。因?yàn)橥鯂S曾在遺書中委托陳代為整理書籍,故而聯(lián)句中有“五千卷牙簽(指書籍)”“謬承遺命”之說。

要緊的是,正如王國維之死并不像一般庸常之輩理解為遺老殉清之類,陳寅恪要承繼的,當(dāng)然也不僅僅是那五千卷藏書。在寫給王觀堂(編者注:即王國維)先生的挽詩詞中,寅恪先生一再痛感“文化神州喪一身”,“則此文化精神所凝聚之人,安得不與之共命而同盡”,內(nèi)中的傷惋與共鳴,已經(jīng)揭橥了王國維之于華夏文化的生命意味,也無意間預(yù)示了自己將要擔(dān)當(dāng)?shù)拿\(yùn)。明乎此,才能讀懂面對日后的變局,陳寅恪何以冷眼事外,以驚人的頑強(qiáng)壁立千仞,他要賡續(xù)的不僅是岌岌可危的文化命脈,還有深蘊(yùn)其中的人格力量和思想境界。

今人談?wù)撏鯂S與陳寅恪,多源于學(xué)術(shù)上的高山仰止,而對兩人的眼界、精神所抵達(dá)的深邃與高遠(yuǎn),則大多茫然,更遑論親近二者的生命狀態(tài)。有趣的是,兩位巨子靈魂上的契合,首先不在時人以為的“守舊”,而在于他們對中國數(shù)千年文化之痼疾的明察。比如王國維早有感慨,“我國無純粹之哲學(xué),其最完備者,唯道德哲學(xué)與政治哲學(xué)耳。”又說,中國文化歷史上,“美術(shù)之無獨(dú)立價值也久矣”。陳寅恪亦有此洞見,“中國之哲學(xué)美術(shù),遠(yuǎn)不如希臘。不特科學(xué)為遜泰西也。但中國古人,素擅長政治及實(shí)踐倫理學(xué),與羅馬人最相似。其言道德,惟重實(shí)用,不究虛理。”他們所說的“美術(shù)”,其實(shí)指的是“美學(xué)”。

很難想象,如此尖銳的價值批判,出自兩個看似抱殘守缺的“遺老”筆下。惟有認(rèn)識到他們對于純粹哲學(xué)與美學(xué)的高度推崇,才有助于我們走近二者的作品和內(nèi)心世界。

非相悖,與西方學(xué)理相融無間

“尺素情懷”主題雖在“清華學(xué)人手札”,涵蓋的內(nèi)容早已超越清華一所學(xué)府,幾乎囊括了百年歷史上一多半的士子精英。

相較北大的叱咤風(fēng)云,清華要沉靜得多。若非梁啟超、王國維、陳寅恪、趙元任以清華國學(xué)研究院四大導(dǎo)師的名義重現(xiàn)視野,不少人或許不知道清華還有過國學(xué)研究院。如今,四位導(dǎo)師以及眾多前輩的手札和遺像,赫然在目,儼然一個個無比鮮活的生命。

尺牘、函札,原本重在實(shí)用,后竟演發(fā)出一種獨(dú)立的文體甚至?xí)鵂┪膶W(xué),自先秦及清,蔚為大觀。它是散文和小品文的姻親,又有一套約定俗成的格式和行款,比如上下款的稱呼、世代相傳的習(xí)用語等。試看曾在北洋政府任教育總長的傅增湘致瞿啟甲(晚清四大藏書樓主之一)的信函:

秋間放棹珂鄉(xiāng),飽閱瑯?gòu)置丶瑫壯鄹#诮^平生。又復(fù)飫領(lǐng)盛宴,感謝何以。

寥寥二三十言,兩位學(xué)者的斯文雅興,彼此的家世交游,躍然紙上。

再看周詒春如何婉謝時任清華大學(xué)校長曹云祥欲聘他為“清華大學(xué)籌備顧問”:

接奉惠書,敬審貴校有改辦大學(xué)之舉,重承不棄,籠以籌備顧問,虛衷盛誼,感紉何言。

可算是典重而穩(wěn)健,知進(jìn)退,守禮數(shù)。

游目于先賢手書,最可驚詫的便是文言尺牘竟有這般彈性和生命力。那些西方學(xué)理完全可以和古文的雅潔并行不悖甚至相融無間,漢語的能量、門類,也由此大大拓展了。舉凡數(shù)論、微積分、地質(zhì)、考古、化學(xué)、機(jī)械學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、邏輯史,無不可以納入清華學(xué)人的談?wù)f范圍,可謂洋洋大觀,包羅萬象。而且話題由專業(yè)之外,兼及國家政治,友朋往來,個人遭際,風(fēng)物人情,風(fēng)格或駢或散,或雅或俗,信手拈來,多所變通。彼此研究的領(lǐng)域或有霄壤之別,但寫家于文白之間的余裕,對漢語的摯愛與惜護(hù),則字斟句酌,歷歷可見。古老國家即便面臨巨大轉(zhuǎn)型,成熟的語言亦能自具調(diào)節(jié)功能,為漢語書簡注入新的聲色。

非快餐,文學(xué)形式吁求多樣性

很難知曉,前往展館的觀者有多少人在意這些手札傳遞的密碼,或曰,這是小事嗎?

相信自幼受惠于私塾教育的胡適,寫一封那樣淺白的書信,無疑需要莫大勇氣;亦須知熟諳西方經(jīng)典的王國維和陳寅恪,偏要守千年古文的老規(guī)矩,其實(shí)更具遠(yuǎn)見卓識。

清人孔尚任在給友人的信中說,“蓋尺牘一體,即古之辭命,所云使四方能專對者,實(shí)亦原本風(fēng)雅。人但知詞為詩之余,而不知尺牘亦詩之余也。”這是古人第一次將尺牘和詩詞等量齊觀。在跨度百年的“尺素情懷”展中,清華學(xué)人將尺牘也寫得詩情爛漫。一些自稱于詩詞之道“生本門外漢”的科學(xué)家亦操筆而吟,譬如在電化學(xué)、生物化學(xué)領(lǐng)域都卓有建樹的黃子卿,在上世紀(jì)四十年代就有呈梅貽琦校長的詩稿:

鼙鼓聲中燕市驚,江關(guān)蕭瑟一身輕。

六年顏巷同瓢飲,風(fēng)雨雞鳴最愴情。

水木清華一夢間,梅花細(xì)雨憶關(guān)山。

玉京本是仙游地,漢使乘槎八月還。

從一個電視電郵、微博微信,以及手機(jī)公眾號所營造的語言場,忽然跳回“尺素情懷”的時代,筆者尷尬在于,時時感到自己形同野蠻人。前人的手澤如同一道溫煦的風(fēng)景,讓人如沐春風(fēng),卻也無以自處。如果你期待的信息,是幾句話就能明了主題,甚至一個表情符就能滿足一切,那絕無可能從這樣的展覽中獲得任何滋養(yǎng)。甚至陳寅恪畢生堅(jiān)持的書寫,在現(xiàn)代人看來也只像一個古董或怪物。

這可能是從嚴(yán)復(fù)到王國維最擔(dān)心的事情,他們追求的古雅,其實(shí)是捍衛(wèi)文學(xué)形式的多樣,以及多元形式中的秩序感。

返回歷史與文化的十字路口,書札原就是一種貴在自由的文體,一般都是隨事敷文,脫手而成,不容作者有過多的修改和雕飾,正當(dāng)中西大潮碰撞之際,寫家的筆底毫端,就有了唐宋人難以想象的社會情狀。而作者的言談舉止、音容笑貌,也比明人小品更多了一層活潑的真性情。

它們?nèi)缤耪笤褐獾那嗵εc野花,自在分布,恣意盛開。

展覽信息

尺素情懷——清華學(xué)人手札展

展覽遴選了自清華建校以來且今已作古的130位有重要學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)或社會影響的清華學(xué)人,原則上每人擷取一件手跡作品,或信札、日記,或筆記、文稿,或題跋、對聯(lián)、條幅,甚至是分?jǐn)?shù)單、課程表,不論先后輕重,以其生年為序,陳其手澤,勒其生平,釋其文字,述其緣由,以窺百年以降中國學(xué)人杰出代表的所思所想。即便只言片語,已足夠令后人心動不已。

展覽時間:3月22日——4月28日

展覽地點(diǎn):清華大學(xué)藝術(shù)博物館二層4號展廳