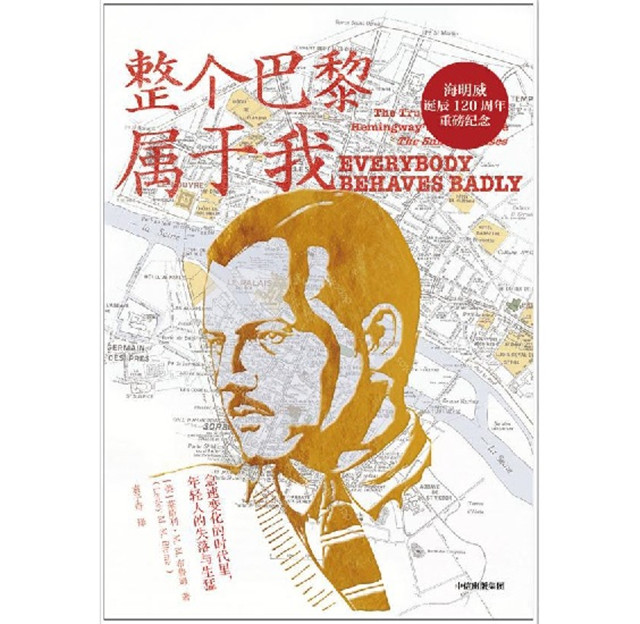

紀(jì)念海明威誕辰120周年 《整個巴黎屬于我》出版

【基本信息】

書名:整個巴黎屬于我

作者:[美]萊斯利·M.M.布魯姆

譯者:袁子奇

定價:59.80元

出版日期:2019-1

ISBN 978-7-5086-9120-6

【內(nèi)容提要】

21歲到27歲,在人生的黃金時代,海明威旅居巴黎,度過了一段困頓、瘋狂的日子。

他信仰文學(xué),心高氣傲,卻只能靠做記者度日,妻子哈德莉的基金是主要經(jīng)濟來源。最為貧困的時候,他甚至去盧森堡公園偷襲鴿子,逮住了就回家燉了吃。

他是社交寵兒,熱愛拳擊和斗牛。打拳擊是他交朋友的慣例,對斗牛的狂熱則為他帶來了人生第一部重要作品《太陽照常升起》。與杜芙夫人、菲佛姐妹的曖昧,令海明威吃了哈德莉“一拳”——相濡以沫的婚姻宣告結(jié)束。

他戲仿作品嘲弄恩師,把巴黎、倫敦、紐約一些精英朋友難以示人的情感糾葛寫進(jìn)小說……海明威從一個無人問津的時代旁觀者變成了萬眾矚目的焦點。

有人說海明威是“壞男孩”,混合了巴黎的喧囂、阿爾卑斯山的粗獷、拳擊場的野蠻,還有一種別樣的才華光芒。

從始至終,海明威最知道自己想做什么樣的人,取得什么樣的成就,沒有任何人和事可以阻擋他。

【作者簡介】

[美]萊斯利·M.M.布魯姆,文化史學(xué)家、記者、小說家。出生在美國紐約,現(xiàn)定居洛杉磯。獲威廉姆斯學(xué)院學(xué)士學(xué)位,哥倫比亞大學(xué)碩士學(xué)位,讀書期間主攻歷史。曾獲赫徹·史密斯專利研究基金。被《時尚》雜志評選為“時尚100人”成員。作品散見于《紐約時報》《華爾街日報》《名利場》等。

【精彩書摘】

席卷奧林匹斯

多年后,海明威一位同在巴黎的記者同事回憶說,“他是一位行為古怪但顯然聰明過人的青年”。另一位美國記者認(rèn)為海明威是“某種閣樓上的天才”,不過他隱隱帶著輕蔑的暗示說,即使海明威在自己的文章里鄙視咖啡館中的那些人,他結(jié)交的也還是那些人。在巴黎的媒體圈里,沒有人對海明威持中立態(tài)度——終其一生,人們對他不是崇拜,就是反感。但是每個人似乎也能察覺到,他會有不凡的人生。

雖然海明威在同事中樹立了不錯的口碑,但到了1922年春天,他就厭倦了外國記者的生活方式。雖然這份工作比《合作共贏》的記者工作更光鮮,但是和那時一樣累。

“我在這條文字流水線上掙每天吃的面包錢。”他對舍伍德 · 安德森講——并未提及妻子的信托基金,其實那才是他們最主要的收入來源。他還向另一位朋友抱怨,他已經(jīng)辛苦得快把打字機的色帶磨穿了。

海明威擔(dān)心的不僅是新聞工作會讓他沒有時間寫作具有革命意義的小說,他甚至擔(dān)心新聞報道本身會損害他寫出像樣散文的能力。誠然,身為記者,旅行為他提供了很好的潛在寫作素材,從事新聞寫作也教給了他如何在紙上有效地傳達(dá)觀點。他坦言:“在《星報》,你必須學(xué)會寫簡單明了的句子。”但是除此之外,新聞報道工作帶來的只有破壞性的干擾。

“這該死的報紙活計正在一點點毀掉我,”他在寫給安德森的信中說道,“但是我打算很快把這些全都拋開,花三個月做點兒別的。”

不巧的是,《星報》的編輯此時對海明威的工作印象深刻,開始派給他更重要、也更費時間的選題。他們把他派到歐洲的各個地方。那時的歐洲仍然沒有走出上次大戰(zhàn)的余波,同時也在積極地籌備下一場戰(zhàn)爭。在海明威立誓“把這些全都拋開”后不久,他便踏上了日內(nèi)瓦采訪之旅,奔走了將近一個月。接著,他開始了持續(xù)一年的采訪旅程,工作繁重而冗長,把他像乒乓球一般打來打去——他從米蘭被調(diào)到日內(nèi)瓦,接著又到了法蘭克福。單單是日內(nèi)瓦那一次,《星報》上就登出了至少23篇海明威所寫的報道和文章。在伊斯坦布爾,他目睹了一支難民大軍:25萬色雷斯農(nóng)民“浩浩蕩蕩,衣裳被雨水打濕,腳步蹣跚而沉重”,他們“在雨中邁著步子,離家越來越遠(yuǎn)……他們機械地向前走著,垂著頭,目不轉(zhuǎn)睛地盯著路面”,拖著腳步向馬其頓進(jìn)發(fā)。在米蘭,他采訪了墨索里尼(Mussolini),并警告讀者,法西斯主義將帶來一場災(zāi)難。他將“領(lǐng)袖”(Il Duce,這是法西斯主義者們對墨索里尼的稱呼)的追隨者們描述為“一群身著黑衫、腰佩尖刀、揮舞大棒、走路迅疾、年方十九、口無遮攔的愛國青年”。他為墨索里尼本人扣上了一個“歐洲牛皮大王”(Europe's Prize Bluffer)的稱號,還說這位獨裁者有一張不可信的嘴,尤其善于“用大詞裝飾小概念”。況且,“他穿黑襯衫的時候配白鞋罩,這似乎不太合適吧?即使歷史上的人也不這么穿”。鑒于海明威非常年輕(此時他年僅23歲),見識尚淺,他語中的自信著實令人驚訝,沒有人把他當(dāng)作一個毛頭小子。

實際上,《星報》的編輯總是為海明威的選題留出很大的版面,并意識到這位記者本人也逐漸成了讀者感興趣的對象,于是著手為他打造了一個引人注目的公眾形象。當(dāng)年(1922年),報紙刊出了一篇相當(dāng)長的文章,題目是“歐內(nèi)斯特 · M.海明威二三事:正在揭開歐洲蓋頭的人”,文章介紹了這位最近正在寫作“非常有趣的文章”的人。這類文章中的信息也并非完全屬實——有一篇告訴讀者,海明威“在世界大戰(zhàn)中和意大利軍隊搏斗”——但這并不是問題。現(xiàn)在,講故事的人已經(jīng)成了故事的一部分。

初抵巴黎時,海明威寫信給舍伍德 · 安德森,說一旦夫妻兩人安頓好了,他就會把那幾張直通文學(xué)圈的“車票”寄給幾位作家。“(它們)就像一支啟航的船隊。”海明威說。不過給那些最為重要之人的信,仍然握在他手里。

多數(shù)有志向上攀登的作家,可能都會不惜一切代價取得這些介紹信,以便被介紹給僑民作家中的“奧林匹斯諸神”——這是馬爾科姆 · 庫利給20世紀(jì)20年代巴黎核心創(chuàng)作圈中的作家們起的名字。西爾維婭 · 畢奇把這一群帶著光環(huán)的人稱為“這伙人”(the Crowd)。他們是“某種貴族,在某種魔力的環(huán)繞下,幾乎不會被推翻”,F(xiàn).司各特 · 菲茨杰拉德小說中的一個人物后來評論說。

美國人源源不斷地來到巴黎,爭相想被介紹給“奧林匹斯諸神”,但在后者的眼中,這些人大多“并不值得搭理,除非你偶然想找點樂子”——一位先鋒僑居記者、“圈內(nèi)”的編輯哈羅德 · 斯塔恩斯(Harold Stearns)這樣說。“這伙人”通常在私人住所或工作室里聚會,不去公共咖啡館。對于很多有志成為作家的人、不顧一切想變得“值得搭理”的人,“這伙人”統(tǒng)統(tǒng)不屑一顧。舍伍德 · 安德森通過西爾維婭 · 畢奇敲開了通往旅居作家核心圣殿的大門,但畢奇并不總會如此慷慨地開放自己的社交圈:她甚至曾經(jīng)拒絕把喬治 · 摩爾引薦給詹姆斯 · 喬伊斯,即使當(dāng)時這兩位小說家都在她的書店里,相聚咫尺。來訪者冒冒失失地來到格特魯?shù)?· 斯泰因家中,希望被接納進(jìn)她的聚會沙龍,卻被看門者攔住,用法語或者英語簡短地問:“請問誰是您的介紹人?”

在“這伙人”中,即使有些人的作品其實在商業(yè)上并不成功,卻也知道自己被奉為神明,或者至少擺出了相應(yīng)的舉止。大西洋兩岸的媒體常常把他們樹立為現(xiàn)代性的前驅(qū)。如果你想知道未來是什么樣子,你應(yīng)該去看看斯泰因女士、巴勃羅 · 畢加索、曼 · 雷和他們的同道都在干什么。“這伙人”清楚地知道他們享有的歷史地位,所以持續(xù)記錄著他們?nèi)ψ觾?nèi)部的世界以及每個人的動向。眾所周知,畢加索為格特魯?shù)?· 斯泰因畫過像,而斯泰因給友人畫過“文字像”,她聲稱這是一種先鋒創(chuàng)作。曼 · 雷和貝倫尼絲 · 阿伯特給每位先鋒人士都拍了照。“如果你入了曼 · 雷和貝倫尼絲 · 阿伯特的法眼,就說明你被當(dāng)作了一個人物。”西爾維婭 · 畢奇回憶道。她的書店同時也被用來展覽這些照片,雖不太正規(guī),卻足夠讓人心生敬畏。

有意思的是,雖然“這伙人”將巴黎生活視作他們種種文藝革新運動的底色,但是這些革新仍是主要屬于美國人的運動。他們的共同體本質(zhì)上(如一位旅居作家所言)是一個“位于歐洲的美國”。他們在巴黎出版了自己的英語雜志和書籍,這些出版物通常由美國資本運作,且意在贏得美國出版社的關(guān)注,以此獲得一方美國舞臺。“在巴黎,我從未見過哪個美國人不是在為美國的計劃、目標(biāo)或資源忙碌。”阿奇博爾德 · 邁克利什說道。

和不少旅居巴黎的美國作家一樣,海明威降落在一場反叛的中心,維多利亞時代過分雕飾的散文風(fēng)格成了眾矢之的。凱 · 博伊爾(Kay Boyle)回憶道:“美國沒有大眾實驗性質(zhì)的、激烈反抗權(quán)威的寫作流派,這也就是我們想要創(chuàng)造的。‘打倒亨利 · 詹姆斯!打倒伊迪絲 · 沃頓!……’那些自愿流亡的革命者高喊著。”博伊爾是一位作家兼編輯,1923年來到巴黎。當(dāng)然,對于像詹姆斯和沃頓這樣統(tǒng)治文學(xué)界已久的君王,把他們拉下王座也就意味著要有新任君主榮登大寶。作家圈里處處都是勃勃野心和激烈的爭奪。“城中最緊俏的是聲名。”邁克利什在一首記錄巴黎瘋狂氣氛的詩中寫道。

當(dāng)然,聲名有的是,然后就有了名作。格特魯?shù)?· 斯泰因出名了,詹姆斯 · 喬伊斯也出名了。喬伊斯的先鋒小說《尤利西斯》改變了很多“一戰(zhàn)”后的作家。“1922年,我們還是流浪巴黎的青年,它就在我們的頭頂綻放開來,那些詞語和文句灑落在我們身上,就像送給語言的禮物。”《紐約客》的作家珍娜 · 弗蘭納回憶道。

但是,這部小說因為其中的色情內(nèi)容(從手淫到通奸)而被認(rèn)為是一本淫穢之書,在美國被禁止以書的形式出版發(fā)行,直到1934年才解禁。(《尤利西斯》最終發(fā)售時,《紐約時報》的記者若有所思地評論道,“正當(dāng)喬伊斯在青年作家群體中的影響力減退時”,這本小說的禁令解除了——真是有些諷刺。)實驗作家格特魯?shù)?· 斯泰因有自己的忠實讀者,但是沒有哪家美國商業(yè)出版社愿意碰她的那些大部頭著作。

與他們不同,F(xiàn).司各特 · 菲茨杰拉德是真的出名了。數(shù)以萬計的人購買他的書。紐約一家最大、最有聲望出版社——查爾斯 · 斯克里布納父子出版公司,負(fù)責(zé)菲茨杰拉德作品的出版發(fā)行。他衣食無憂的妻子、金發(fā)女郎澤爾達(dá) · 菲茨杰拉德已是流行文化的偶像。據(jù)說,澤爾達(dá)是“飛女郎”文化(flapper culture)的代言人。相比流行文化,她在“飛女郎”文化中的地位可能是海明威更想要的。不過,他打算把兩者都收入囊中:既要對潮流中人的吸引力,又要大眾的追隨。

這是一個義無反顧、雄心勃勃的目標(biāo),但是海明威看到了機遇,懷抱著取勝的意志。

到了深冬時節(jié),海明威覺得寄出舍伍德 · 安德森介紹信的時機已經(jīng)成熟。他首先找到了作家路易斯 · 加朗蒂耶(Lewis Galantière)。這是一位博學(xué)的美國人,戴著一副眼鏡,當(dāng)時供職于巴黎的國際商會(International Chamber of Commerce)。早在海明威夫婦動身去歐洲之前,舍伍德 · 安德森就給加朗蒂耶寫過信,向他保證,海明威是一個討人喜歡的年輕人,“一個天賦超群的小伙子”。

加朗蒂耶非常好心,給海明威和哈德莉找了一處適合初來者居住的公寓。公寓在一棟四層樓中,租金一個月只要18美元,地址是樂牧安紅衣主教路74號(74 rue du Cardinal Lemoine),位于拉丁區(qū)的一處高地頂端。每層樓都有一個難聞的小便池。樓下有一家喧鬧的供工人跳舞的舞廳(bal musette),河邊的小路上擠滿了乞丐。這是一個臟亂貧窮的街區(qū),但是物價實惠,周圍的文學(xué)氛圍也不錯:《尤利西斯》的一部分內(nèi)容就是喬伊斯在71號房里寫的,法國詩人保羅 · 魏爾倫(Paul Verlaine)也在這條街上的2號房里住過。禮尚往來,海明威邀請加朗蒂耶到雅各酒店打了幾輪拳擊,趁對方還沒來得及防備,在他臉上打了一拳。加朗蒂耶的眼鏡都碎了,但眼睛和臉卻沒有受傷,哈德莉覺得這真是個奇跡。

海明威接著聯(lián)絡(luò)了格特魯?shù)?· 斯泰因和埃茲拉 · 龐德,這兩人都是過度修飾的老派文學(xué)的敵人。用西爾維婭 · 畢奇的話說,龐德是“現(xiàn)代主義運動公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者”。他總是圍著一條繡有“MAKE IT NEW”字樣的圍巾,騎著自行車穿過城市時,圍巾就像旗幟一樣在他身后飄揚。斯泰因和龐德都是非同凡響的人物,會讓軟弱的人們驚懼不已。而對于那些心智成熟、意圖嚴(yán)肅并且足夠有天賦的人來說,他們都是誨人不倦的導(dǎo)師。

海明威首先找到了龐德。龐德有“文學(xué)助產(chǎn)士”之名。20世紀(jì)幾部最具爆炸性的文學(xué)作品,都是在他的幫助下開花結(jié)果的,比如T. S.艾略特1922年發(fā)表的長詩《荒原》(“The Waste Land”)就是經(jīng)他之手編輯的。他也會促成那些天才之作的出版,并親自為門徒吶喊助威、制造轟動。從1920年起,他就成了《日晷》的代言人和稿件收集者——《日晷》是一本總部在紐約的文學(xué)雜志,自稱為“英語世界中文學(xué)批評的領(lǐng)導(dǎo)者”。正是通過龐德百折不撓的斗爭,《日晷》的編輯斯科菲爾德 · 塞耶(Scofield Thayer)才同意發(fā)表《荒原》,最終該詩在1922年11月的雜志上刊出。龐德也幫助過詹姆斯 · 喬伊斯,使他早期的短篇小說和第一部長篇小說《青年藝術(shù)家的肖像》得以在各種雜志上發(fā)表。也是龐德把喬伊斯介紹給了西爾維婭 · 畢奇,而畢奇勇氣可嘉,在1922年把傷風(fēng)敗俗的小說《尤利西斯》以書的形式出版。另外,龐德還是《小評論》雜志的駐外編輯。這是一份展示實驗寫作和新興國際藝術(shù)的重要雜志,它曾經(jīng)連載過《尤利西斯》,也發(fā)表過舍伍德 · 安德森、格特魯?shù)?· 斯泰因和溫德漢姆 · 劉易斯的作品。

安德森的推薦使海明威得以受邀去龐德的工作室喝茶。工作室位于田園圣母路(rue Notre-Dame-des-Champs),龐德和妻子多蘿西住在這里。海明威夫婦對這里印象深刻:屋里陳列著大量的日本浮世繪藏品,以及龐德妻子的畫,這些藝術(shù)品都沐浴在柔和的陽光里。

初看上去,時年46歲的龐德不太可能會成為海明威的知心好友。海明威的童年是在釣魚、打獵和野營中度過的,所以他散發(fā)著久經(jīng)風(fēng)吹日曬的男性氣息。龐德則相反,幾乎把時髦公子的作風(fēng)當(dāng)成了自己的常態(tài)。他總是穿著棉絨質(zhì)的套裝,以及花哨的、拜倫風(fēng)格的襯衫,頂著恣意不拘的頭發(fā),最為顯眼的“配飾”是又平又細(xì)的髭須、尖尖的山羊胡,還有一根手杖——他會用這三件東西強調(diào)自己所說之話的重要性。

他們第一次見面時聊了很長時間,有點兒像海明威和舍伍德 · 安德森在芝加哥初次會面時的情形。多蘿西在一邊忙來忙去,為他們上茶。海明威安靜而專注地聽著龐德的長篇大論。哈德莉估計海明威那天至少喝了17杯茶。這次會面為接下來的許多次會面拉開了序幕:可以聊的話題很多。關(guān)于創(chuàng)造惜字如金的語言,龐德有很多事情要叮囑海明威。眾所周知,龐德對于形容詞的態(tài)度很嚴(yán)苛——形容詞不可信賴。他還堅持認(rèn)為,作家無論如何都不能使用多余的語詞,也不能純粹耽于描寫。“別搞那么多場景”(Don't be viewy),這是典型的龐德式告誡。

第一次見面后,龐德向海明威開放了他的海量藏書。對于那些即將成為作家的人,龐德會提供一份通用書單。古代名家的作品是必須讀的,尤其是荷馬和孔子,必須“通讀”。但丁和伏爾泰也要研究——但是人們也有理由無視伏爾泰“在小說和戲劇上的幾次嘗試”。而且,當(dāng)然咯,任何嚴(yán)肅而有抱負(fù)的作者,都應(yīng)該閱讀龐德的門生T. S.艾略特和詹姆斯 · 喬伊斯的作品,并且真誠地欣賞他們的天賦。

海明威表現(xiàn)出了很愿意成為龐德學(xué)生的樣子,但是第一次見面后,他對龐德滿心鄙視。之后不久,海明威給路易斯 · 加朗蒂耶看了一篇自己新寫的文章:一篇出言不遜、嘲笑龐德的小短文,把他的山羊胡、頭巾和一身行頭——他那套放蕩不羈的作風(fēng)——都嘲弄了個遍。

加朗蒂耶看著海明威,問他要拿這篇文章做什么。海明威說,他打算直接將文章寄給《小評論》。

這可能不是個好主意,加朗蒂耶告誡他。龐德是這家雜志的老牌駐外編輯,難道海明威忘了嗎?美國那邊的編輯肯定也不會欣賞這種無厘頭的批評。于是海明威把文章撕毀了。

不久,龐德拜訪了海明威夫婦在樂牧安紅衣主教路的新居。很快,海明威和龐德兩個人就開始一起出席城中的各種社會活動。在其他左岸人士看來,他們仿佛一對老朋友。眾人帶著興致和好奇觀察著這兩個人。“歐內(nèi)斯特每走進(jìn)一家咖啡館,就成了那里的運動健將;龐德留著一綹小胡子,明顯是精心修剪過的。”珍娜 · 弗蘭納回憶道。

隨著兩人的關(guān)系逐漸密切,龐德也走入了海明威的世界。不久,海明威告訴舍伍德 · 安德森,他正在教龐德打拳擊。他說龐德并沒有取得多大進(jìn)步——也許龐德是位杰出的詩人,卻只有小龍蝦一般虛張聲勢的男子氣概。不過話說回來,龐德這老兄也不賴,“能拼上自己的尊嚴(yán)和盛名來做一件他根本不懂的事”。

海明威認(rèn)為龐德也有別的優(yōu)點,包括他讓人仰慕的辛辣語言。顯然,龐德對海明威也有類似的感覺,因為他很快就開始向《小評論》的編輯“推銷”海明威的幾首詩和一篇短篇小說了。海明威在“奧林匹斯山”上獲得了第一次勝利。

海明威征服“這伙人”的下一個舉動帶他來到了薩福的領(lǐng)地。這似乎不像是海明威的目的地,畢竟他是一個即將以男性氣概和極限運動聞名世界的人。舍伍德 · 安德森向格特魯?shù)?· 斯泰因?qū)懥艘环庥绕滹柡澴u的介紹信。他向斯泰因保證,“這位美國作家可以本能地領(lǐng)悟這里發(fā)生的所有了不起的事情”。

受邀進(jìn)入斯泰因位于花園街27號的豪華公寓,可是人們爭先恐后求之不得的事。通向大宅前院的寬敞通道,相比海明威公寓中每一層都要路過一間騷臭廁所的樓梯,真是差若天淵。海明威和哈德莉來到斯泰因家門口,一位戴著白帽、系著白圍裙的女仆領(lǐng)他們?nèi)雰?nèi)。接著,一位小個子女士走上前來向他們問好。她看上去瘦得就像“一小截電線”,哈德莉回憶道,“她嬌小可人,臉長得很像西班牙人,有古銅色的皮膚,目光炯炯的黑眼睛。”她就是愛麗絲 · B.托克拉斯(Alice B. Toklas),斯泰因多年的情人和伴侶。(哈德莉的描述算是同代人中比較客氣的了;有人說,托克拉斯長著鷹鉤鼻和掃帚一樣的髭須——這是非常刻薄的評價了。)在客廳最遠(yuǎn)處的一個角落里,壁爐旁坐著格特魯?shù)?· 斯泰因。托克拉斯有多瘦小,斯泰因就有多豐滿。那次拜訪之后,海明威就開始琢磨斯泰因的每只乳房有多少斤。

“我覺得每只能有9斤重,你覺得呢,哈德莉?”他問妻子。

斯泰因碩大的體型和顯赫的聲名,為她在左岸贏得了一系列稱號:“蘇美爾石碑”、“大佛陀”,而最有意思的要數(shù)“尊駕”。她和埃茲拉 · 龐德一樣特點鮮明(龐德在一次熱情洋溢的自說自話中意外砸壞了斯泰因最愛的一把椅子,從那時起,他就被禁止再次踏入斯泰因家)。斯泰因的典型裝束是一條拖地的麻布長袍,海明威后來形容她的衣櫥有一個鮮明的“掌舵”主題。

能找斯泰因單獨談心,保住自己在她家中的一席之地,這是一件了不起的榮譽。西爾維亞 · 畢奇曾寫到,很多斯泰因的仰慕者“來找我,就好像我是旅行社的導(dǎo)游,求我把他們領(lǐng)到斯泰因那里去”。會客廳中的多數(shù)客人只能和其他湊熱鬧的人同時受到斯泰因的接待。到訪者參與的常常是這樣的集會,看到斯泰因端坐在屋子中央一把又高又大的椅子上,做好了講道的架勢。很快她就會開始“獨白,強調(diào),絮絮叨叨,仿佛她說的是唯一的真理” ,麥克阿爾蒙回憶說。當(dāng)她說話的時候,在場的人最好保持肅靜。

“不要嚇到她,否則她就不會說話了,”他提醒道,“她是個內(nèi)向的人,很不自信。”

格特魯?shù)?· 斯泰因確實“內(nèi)向”,但這不是人們形容她時首先會想到的詞。按照圈子里某位成員的觀點,說她“妄尊自大”或是個“臆想狂”可能更準(zhǔn)確。“天才”是斯泰因喜歡用來形容自己的詞。

“自莎士比亞以來,沒人再對英語的發(fā)展做出過什么貢獻(xiàn),除了我,”她曾說,“可能亨利 · 詹姆斯也做過一點兒貢獻(xiàn)。”她慷慨地補充道。

這句話還有不少版本:“猶太民族中只產(chǎn)生過三個具有創(chuàng)造力的天才:耶穌、斯賓諾莎和我。”在《愛麗絲 · B.托克拉斯自傳》中,斯泰因以托克拉斯的口吻寫道:“我一生中可能只遇見過三個天才。”這回的“三圣人”是格特魯?shù)?· 斯泰因、巴勃羅 · 畢加索和哲學(xué)家阿爾弗雷德 · 諾思 · 懷特海德(Alfred North Whitehead)。

海明威夫婦第一次來斯泰因的公寓做客時,一場精心編排的舞蹈正要開演。斯泰因示意海明威坐在她旁邊的一把椅子上,而托克拉斯趕忙上前把哈德莉拉到了屋子的另一側(cè),岔開話題,和她大聊特聊。對斯泰因來說,藝術(shù)家的妻子是不受歡迎的人,會打斷她與偉大之人的談話。托克拉斯精湛的“防妻手段”(用西爾維婭 · 畢奇的話說)在巴黎的老街坊中都是出了名的。海明威則大方地在斯泰因身邊落座。

他們周圍的墻上掛著幾十幅現(xiàn)代畫作,鋪滿了墻面,一直延伸到天花板。畢加索的畫、布拉克的畫、塞尚的畫,就像進(jìn)入了私人博物館。海明威開始和斯泰因聊起了寫作上的事。

正如與安德森和龐德會面時那樣,海明威全神貫注地看著斯泰因,并側(cè)耳傾聽。這讓斯泰因驚異地覺得他“看起來有異國相,尤其是因為他熱情充沛、興致勃勃,而且也有一雙探尋的眼睛”。

先前龐德教導(dǎo)海明威要精簡語言,斯泰因則展示了有意齟齬的價值。她的文風(fēng)基于自由聯(lián)想和詞語的重復(fù),正如她在1913年的詩作《神圣的艾米麗》(Sacred Emily)中所展示的那樣:

Rose is a rose is a rose is a rose.

Loveliness extreme.

Extra gaiters.

Loveliness extreme.

Sweetest ice-cream.

Pages ages page ages page ages.

(蘿絲是玫瑰如玫瑰是玫瑰。

可愛到極致。

高高的筒靴。

可愛到極致。

冰激凌的甜。

如書頁般翻過的年華如書頁的漸老如年華般翻過。