老舍:一個“文牛”“寫家”

老舍(1899.2.3-1966.8.24)

老舍最初是懷抱“寫著玩玩”的心態(tài)寫起小說來的。那時,還“不懂何為技巧,哪叫控制”,只好“信口開河,抓住一點,死不放手,夸大了還要夸大,而且津津自喜,以為自己的筆下跳脫暢肆”。特別是在人物描寫上,老舍有明顯漫畫化的趨向。這在他最早的三個長篇《老張的哲學》《趙子曰》和《二馬》中,多有體現(xiàn)。不過,撇開小說的思想藝術(shù)價值不談,單論以純熟的京白寫小說,老舍1925年在倫敦寫的第一個長篇《老張的哲學》,已算是20世紀20年代最好的北京口語教本了。直到今天,小說里純粹卻似乎不那么高雅的京腔京韻,依然會從許多老北京人的嘴里隨時飄出。

可以說,老舍以白紙黑字的書面形式提純了許多北京人口語的日常表達,北京人許多約定俗成的大白話一經(jīng)他的點撥,變得有了文化。如果細分,正如老舍的文學與北京的文學并非同一回事,老舍文學的北京口語,與北京的老舍文學之外的口語,也不一樣。老舍的特色絕不僅在于他的“京味兒”,他的文學含有“京味兒”,“京味兒”卻遠不能涵蓋老舍文學的全部。

或因老舍前期創(chuàng)作在語言上過分強調(diào)保持生活化口語的原汁原味,使一些批評家在幾十年之后仍覺得他的寫作是為了貪逞口舌之快,難免顯示出北京人特有的“貧嘴”,相對缺乏以沈從文為代表的“京派”文風的嚴謹講究,有“京派”文人始終看不上老舍的文字。其實,老舍從一開始也意識到了這一點,寫《老張的哲學》時,已明顯感到“以文字耍俏本來是最容易流于耍貧嘴的”。到了寫《趙子曰》時,老舍便有意力圖使文字變得“挺拔利落”。無疑,他在有意識地嘗試用“頂俗淺白的字”造出“物境之美”,“把白話的真正香味燒出來”。他追求文字要有“澄清如無波的湖水”般的“平易”,但這“平易”又須不是死水般的凝寂,而要“添上些親切,新鮮,恰當,活潑的味兒”。

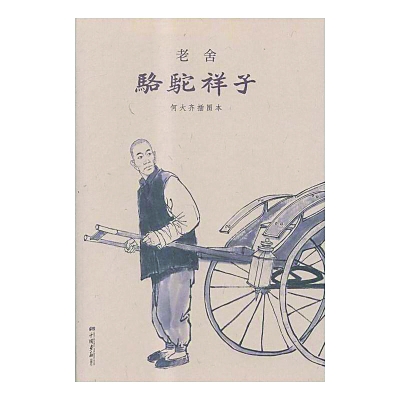

到了寫《駱駝祥子》《離婚》《月牙兒》和《我這一輩子》,老舍創(chuàng)作上已然經(jīng)過“長時間的培養(yǎng)”,有了“把一件復雜的事翻過來調(diào)過去的調(diào)動”的本事,對要寫的人和事更是爛熟于心,何況是從長故事里“抽出一節(jié)來寫個短篇,就必定成功,因為一下筆就是地方,準確產(chǎn)生調(diào)勻之美”。從《大明湖》里抽出而成的《月牙兒》就典型地體現(xiàn)著老舍小說形式上的詩意、成熟與藝術(shù)思想上的扎實、深邃。或者說,是思想的精進使他的語言更加有內(nèi)蘊的勁道和張力,《駱駝祥子》《離婚》《四世同堂》《我這一輩子》《斷魂槍》,及至最后的未完稿《正紅旗下》,無不如此。

不過,要我說出最具“老舍味兒”的小說,我覺得既不是《離婚》,也不是《駱駝祥子》,而是1934年3月到8月寫于濟南的《牛天賜傳》。它不如《離婚》和《駱駝祥子》優(yōu)秀,卻最能單以幽默加諷刺來勾畫小人物的性格命運與靈魂鏡像。若單以幽默論老舍,《牛天賜傳》與同期寫成的《老舍幽默詩文集》,構(gòu)成了一道獨屬于老舍幽默招牌的別樣景致。

老舍的幽默獨樹一幟,他的“幽默大師”稱號也由此得來,可他的確有時到了成也幽默、敗也幽默的程度。大體來說,老舍的“喜劇式”幽默用在散文里是成功的,那真是一種蘊滿了靈性的飽含智慧的俏皮與詼諧,一旦滲入小說,便或多或少消解了作品的張力。誠然,老舍自有清醒認識,比如他在談到《牛天賜傳》的寫作時說:“死啃幽默總會有失去幽默的時候,到了幽默論斤賣的地步,討厭是必不可免的。我的困難至此乃成為毛病。藝術(shù)作品最忌用不正當?shù)氖侄稳〉眯Ч室庹行εc無病呻吟的罪過原來是一樣的。”對老舍和中國現(xiàn)代小說史來說,幸運的是,當老舍以成熟的悲劇家的姿態(tài)把幽默揮灑在小說里,藝術(shù)上的拿捏也那么準確到位時,具有文學經(jīng)典意味的作品——《駱駝祥子》出現(xiàn)了。單就幽默來說,“一味幽默”的“毛病”沒有了,而是“每逢遇到可以幽默一下的機會,我就必抓住它不放手……它(《駱駝祥子》)的幽默是出自事實本身的可笑,而不是由文字里硬擠出來的”。另外,老舍在語言的運用上,到《駱駝祥子》也達到了爐火純青的地步。他不無自得地說:“《駱駝祥子》可以朗誦。它的言語是活的。”

誠然,對于老舍,對于讀者,最為惋惜的是,老舍悄悄于1961年底動筆的《正紅旗下》在寫了個鴻篇巨制的開頭之后,便束之高閣。其實,老舍在30年代已有了以清末的北京社會為背景,寫一部自傳性家族小說的構(gòu)思,立意把它寫成滿人民族生活的風俗畫和清末中國社會歷史的寫真存照。《正紅旗下》用第一人稱;故事的敘述與鋪陳舒緩、老到,不溫不火;語言純熟、干凈,內(nèi)蘊十足;人物和結(jié)構(gòu)尚未成型,卻已呈現(xiàn)出壯闊、高貴的態(tài)勢。可是,它終于沒能成為老舍積40年文學創(chuàng)作之功的壓卷之作,沒能為20世紀中國小說史再奉獻一部或可成為杰作的經(jīng)典。

顯然,老舍不屬于情感類型作家。如果他的創(chuàng)作只單憑直抒胸臆式的鋪陳宣泄,那就太浪費了出類拔萃的寫作才華。像老舍這樣有著深厚扎實的生活積累,對人生百態(tài)、世情千姿的觀察體味敏銳細致、精微獨到,對語言的運用又幾乎游刃有余的作家,在20世紀中國作家中并不多見。他并非一個淵深廣博的學者,可他對生活的學問,有哪一個書齋里的學究比得了呢?讀老舍的小說、散文,閱讀口味似乎永不會因時過境遷變得遲鈍,那里面有一種被激活了的生命力,能隨時打開讀者的感官,令人癡迷入醉。這種閱讀上的愉悅,不會被遺忘。單從這個意義上講,寫出了《駱駝祥子》《離婚》和《茶館》的老舍已經(jīng)不朽了。

老舍的自由全在寫作里,他喜歡拿“文牛”“寫家”自喻,無法忍受沒了寫作的閑在與自由。他打趣說,連寫史詩的荷馬都有打盹的時候,自己不敢保證一輩子都寫得好。他是那種抱定為文藝而生,亦為文藝而死的純凈文人,心甘情愿自取精神思想上的煩惱。他管這叫“大愚”。

老舍用文字繪畫的丹青妙手,勾描人物,涂抹風景,無論筆墨或濃或淡,那力透紙背的功夫,那神氣活現(xiàn)的韻味,一看便知只能是老舍的。

光把寫景文字堆到一起不是本事,這樣的文字常只有華麗辭藻,而無生氣。老舍當然是把景語、情語諧成一體,渾然天成。他激活文字的方法,是那般如錐畫沙,不落痕跡。他在《想北平》一文中,抒寫對這座文化古城的深情眷戀,一處景便滲出刻骨銘心的一縷情,他想“把一切好聽好看的字都浸在自己的心血里,像杜鵑似的啼出北平的俊偉”。

老舍在《我的母親》這篇叫人啼淚的摯情之作里,“絮叨”起母親的家長里短,不吝筆墨,他那么細微地描寫,只為傳達一個樸素的道理:“失了慈母便像花插在瓶子里,雖然還有色有香,卻失去了根。有母親的人,心里是安定的。”這言簡意深的情語,分明是由母親用血汗灌養(yǎng)生命的景語的結(jié)晶:“她一世未曾享過一天福,臨死還吃的是粗糧。”文章以“心痛!心痛!”結(jié)束,卻讓讀者落淚!落淚!

老舍散文離不開幽默,它是輕松、俏皮的,也是智慧的。他散文里幽默的佐料全來自生活,他打趣、針砭、諷刺的那些人與事,都是生活本真以及病態(tài)社會眾生相的反照。他把它們拆散、肢解了,攪拌上幽默的調(diào)料,放到語言的油鍋里煎炒烹炸,盛出一道道色香味俱佳的菜肴,那技巧全在火候。

老舍有不少幽默散文,隨便哪篇信手翻看,都不會覺得過時、陳舊,他在幾十年前幽默的一切人、物、事,有許多仍在今天的生活里盤桓不去,《當幽默變成油抹》《考而不死是為神》《避暑》《習慣》等篇什,真是百讀不厭。

到今天,老舍的幽默非但沒過時,且具有恒久的妙趣魅力。他不是那種耍嘴皮子、賣弄搞笑的作家,他是真正有才華、有思想,又精通寫作之道的語言大師,這一點頂重要。若不諳熟寫作之道,思想、才華會憋在肚子里爛掉,無人知曉。

中國現(xiàn)代文學史上,經(jīng)得起時間磨礪,能讓人不斷閱讀、挖掘、研究的作家并不是很多,老舍是一個。

最后,說說老舍寫戲。老舍寫戲時已是一個40歲的中年人。可他說,像最初寫小說時并不知什么是小說一樣,“也并不曉得什么是戲劇”。他依然抱著一種“玩玩看”的態(tài)度,憑著“文字與生活經(jīng)驗”,硬寫起來了。

若沒有抗戰(zhàn),不知老舍是否會寫話劇,但他的確是為宣傳抗戰(zhàn)才寫起了話劇。確如老舍所說:“從‘七七’抗戰(zhàn)后,我差不多沒有寫過什么與抗戰(zhàn)無關(guān)的文學。我想報個人的仇,同時也想為全民族復仇,所以不管我寫得好不好,我總期望我的文字在抗戰(zhàn)宣傳上有一點作用。”

由于弄不清小說與戲劇的本質(zhì)區(qū)別,“以為劇本就是長篇對話”,老舍最初是以小說筆法寫劇本的。畢竟,作為一個出色的小說家,“文字已相當?shù)那屙槨保瑒”静恢劣谔睿运麑懹?939年的第一個劇本,以笑諷世的四幕喜劇《殘霧》在發(fā)表、演出之后,“未遭慘敗”。他自謙地稱之為“瞎貓碰著了死耗子”,甚至說:“我一想到《殘霧》就害羞。”

實際上,老舍早就在理論上明白戲劇不僅要在文本上完備,更重要的在于“它必須在舞臺上表演。因為它必須表演于大眾面前,所以它差不多利用一切藝術(shù)來完成它的美;同時,它的表現(xiàn)成功與否,并不在乎道德的含義與教訓怎樣,而在乎能感動人心與否”。

他還轉(zhuǎn)引亞里士多德《詩學》中的話說,戲劇“不是要印出來給人念的,而是要在舞臺上給人們看生命的真實。因此,戲劇是文藝中最難的。世界上一整個世紀也許不產(chǎn)生一個戲劇家,因為戲劇家的天才,不僅限于明白人生和文藝,而且還須明白舞臺上的訣竅”。“我老是以小說的方法去述說,而舞臺上需要的是‘打架’。我能創(chuàng)造性格,而老忘了‘打架’。我能把小穿插寫得很動人,‘還是寫小說的辦法’,而主要的事件卻未能正出正入的掀動,沖突,結(jié)果呢,小的波動頗有動蕩之致,而主潮倒不能巨浪接天。”

可以說,研究過古希臘悲劇和文藝復興時期英國戲劇的老舍深知,戲劇的藝術(shù)魅力在某種程度上,幾乎完全取決于它所具有的內(nèi)在的悲劇精神,只有能夠產(chǎn)生壯闊的悲劇美的戲劇,才有可能稱之為偉大的戲劇。古希臘、古羅馬悲劇以及莎士比亞的“四大悲劇”莫不如此。單從這個意義上說,老舍全部話劇作品中真正具有悲劇結(jié)構(gòu)、悲劇精神之悲劇美的,只有《茶館》一部戲。

老舍把思想交給筆下的各式人物,由人物隨口說出的話,往往是經(jīng)他“十年磨一戲”費盡心力、深思熟慮過的。他曾不無自得地說:“我能一句話寫活一個人物。”曹禺曾對老舍說,《茶館》“第一幕是古今中外劇作中罕見的第一幕……如此眾多的人物,活靈活現(xiàn),勾畫出了戊戌政變后的整個中國的形象……真是大師的手筆”。

(作者:傅光明,系中國現(xiàn)代文學館研究員)