穆旦的“黑夜”:歷史對(duì)位與將來(lái)之神

原標(biāo)題:張偉棟:論穆旦詩(shī)歌的“黑夜”一詞

一、穆旦的坐標(biāo):評(píng)價(jià)的參照系

能否對(duì)穆旦做出客觀而公正的評(píng)價(jià),是檢驗(yàn)一個(gè)批評(píng)家工作有效與否的試金石。作為新詩(shī)史上的重要詩(shī)人,穆旦被賦予了超出其自身的象征性含義,以及過(guò)多的歷史期待,原因在于我們自身的歷史焦慮,想象一下,如果“十七年”文學(xué)之中誕生了我們所希冀的“大詩(shī)人”,那么對(duì)穆旦的評(píng)價(jià)會(huì)有很大不同。在這個(gè)意義上,對(duì)七十年代“地下文學(xué)”、昌耀早期詩(shī)歌等文學(xué)史問(wèn)題的爭(zhēng)論帶有同樣的歷史焦慮癥,這種歷史焦慮癥是阻礙我們做出客觀評(píng)價(jià)的重要因素。毋庸置疑,任何一種評(píng)價(jià)與認(rèn)知都是在某種參照體系里完成的,沒(méi)有參照、比較、差異與對(duì)立,沒(méi)有意義與價(jià)值的預(yù)先成立,就沒(méi)有認(rèn)知與判斷,正如德勒茲所說(shuō):“評(píng)價(jià)以價(jià)值為先決條件,在此基礎(chǔ)上,現(xiàn)象才得到評(píng)估。”我們無(wú)法超出我們的理解去判定事物,對(duì)詩(shī)歌和詩(shī)人的討論同樣如此,我們要清楚自己所依據(jù)的參照系與前提,并能夠?qū)Υ饲疤崤c出發(fā)點(diǎn)做出反思與審視,而不是將其所依據(jù)的參照系視為絕對(duì)真理,據(jù)此來(lái)評(píng)判高下優(yōu)劣。

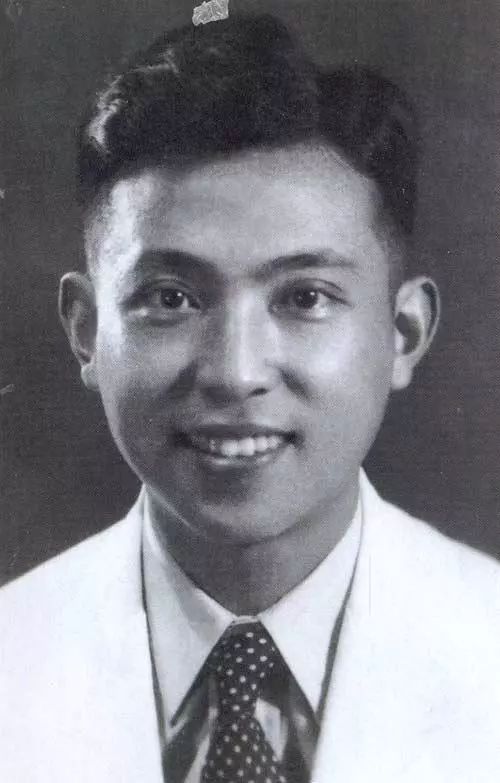

坐落于南開(kāi)大學(xué)的詩(shī)人穆旦雕像

一直以來(lái),對(duì)穆旦的評(píng)價(jià)是依據(jù)現(xiàn)代主義詩(shī)歌這樣的參照系進(jìn)行的,對(duì)現(xiàn)代主義的不同理解,造成了兩極化的評(píng)價(jià)狀況,“偽奧登風(fēng)”,“骨子里的浪漫主義”的否定或是20世紀(jì)中國(guó)新詩(shī)第一人的贊譽(yù),是兩極化評(píng)價(jià)的極端代表。詩(shī)人艾略特評(píng)價(jià)波德萊爾時(shí)說(shuō):“波德萊爾在某些方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了他那個(gè)時(shí)代的觀點(diǎn),但同時(shí)他又屬于那個(gè)時(shí)代,在很大程度上帶有那個(gè)時(shí)代所特有的優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)和風(fēng)尚。”這樣的判斷放在穆旦身上同樣合適,這意味著,我們很容易依據(jù)自身的理解或參照系而對(duì)穆旦給予過(guò)度的贊美或者責(zé)難。以現(xiàn)代主義作為參照系并將其作為新詩(shī)的目標(biāo)來(lái)認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)我們的詩(shī)歌創(chuàng)作與歷史,是新詩(shī)研究的主流方向,這種研究范式一開(kāi)始就接受了新詩(shī)誕生之初的價(jià)值預(yù)設(shè),比如新與舊、中與西、古典與現(xiàn)代之間的對(duì)立。王家新的文章《穆旦與“去中國(guó)化”詩(shī)學(xué)問(wèn)題》注意到了這個(gè)問(wèn)題,他說(shuō):“把中與西、傳統(tǒng)與現(xiàn)代的關(guān)系視為一種對(duì)立的關(guān)系,就形成了這種二元對(duì)立話語(yǔ)。在新詩(shī)歷史上,這種話語(yǔ)邏輯不時(shí)地左右著人們。”姜濤對(duì)此研究現(xiàn)狀有更準(zhǔn)確的表述:“自20世紀(jì)80年代開(kāi)始,‘現(xiàn)代主義’似乎是新詩(shī)研究唯一重要的話題,穆旦在很大程度上也當(dāng)作現(xiàn)代主義或新詩(shī)現(xiàn)代性的“英雄”來(lái)看待,相關(guān)論者多熱衷挖掘詩(shī)人作品中的諸般‘現(xiàn)代’指標(biāo),20世紀(jì)英美詩(shī)歌的經(jīng)典譜系,則是基本的辨識(shí)參照系。另一思路有所不同,著力從穆旦的詩(shī)作中提煉、升華若干玄學(xué)命題,進(jìn)行思想的、哲學(xué)的、宗教的闡釋。類(lèi)似讀解極大擴(kuò)張了詩(shī)人寫(xiě)作的思想意蘊(yùn),但如果脫離了具體的情境和文脈,‘?dāng)嗾氯×x’式的玄學(xué)思辨,也可能有失分寸,只是做到表面高深的程度。新世紀(jì)之交,上述兩種討論已趨于飽和,且愈發(fā)顯出刻意、封閉的一面。”事實(shí)上,姜濤所批評(píng)的兩種研究思路,同屬于現(xiàn)代主義的范疇,其弊端在于用后設(shè)的理論去解決先在的歷史問(wèn)題,往往窄化并遮蔽歷史面目及其可能性。

中年穆旦和青年穆旦

問(wèn)題的關(guān)鍵在于,如何轉(zhuǎn)換思路并構(gòu)造新的參照系,這取決于我們?nèi)绾卫斫庑略?shī)。把新詩(shī)當(dāng)作既定的概念,或者在古典詩(shī)歌與西方現(xiàn)代詩(shī)歌的范式之下對(duì)新詩(shī)進(jìn)行界定,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,所謂“在兩大傳統(tǒng)陰影下”的提法即是典型的例證。迄今為止,對(duì)新詩(shī)理解的較為深刻的當(dāng)屬詩(shī)人張棗,他說(shuō):新詩(shī)“既能從過(guò)去的文言經(jīng)典和白話文本攝取養(yǎng)分,又可轉(zhuǎn)化當(dāng)代的日常口語(yǔ),更可通過(guò)翻譯來(lái)擴(kuò)張命名的生成潛力。正是微妙地維持這三種功能之間的生態(tài)平衡,而不是通過(guò)任何激進(jìn)或保守的文學(xué)行動(dòng),才證實(shí)了這個(gè)新系統(tǒng)的‘活’的開(kāi)放性,也才產(chǎn)生了有著革新內(nèi)涵的、具備陌生化效果的生效文本。”張棗的新詩(shī)理論,將古典、現(xiàn)代與當(dāng)代匯通在一起,這與早期新詩(shī)所構(gòu)想的新與舊截然對(duì)立的方案大為不同,文學(xué)史上著名的討論新詩(shī)的篇章,比如胡適的《談新詩(shī)——八年來(lái)一件大事》、俞平伯的《社會(huì)上對(duì)于新詩(shī)的各種心理觀》、宗白華的《新詩(shī)略談》、康白情的《新詩(shī)底我見(jiàn)》、廢名的《新詩(shī)應(yīng)該是自由詩(shī)》等等代表新詩(shī)的早期方案。從當(dāng)代詩(shī)的角度來(lái)看,這些新詩(shī)的最初提倡者與實(shí)踐者也并不真正知道新詩(shī)的含義,當(dāng)代詩(shī)的寫(xiě)作和理論實(shí)踐,真正完成了新詩(shī)最初的夢(mèng)想。

因此,從當(dāng)代詩(shī)的角度來(lái)理解新詩(shī)意味著,無(wú)論我們從事新詩(shī)創(chuàng)作還是研究都必須清楚,新詩(shī)仍是一個(gè)有待發(fā)明和仍在繼續(xù)的概念,也就是說(shuō),新詩(shī)不僅包括一個(gè)已經(jīng)發(fā)生的歷史層面,比如,我們所熟知的1917年《新青年》發(fā)表胡適的八首白話詩(shī)被追認(rèn)為新詩(shī)的開(kāi)端,我們討論新詩(shī)的時(shí)候,往往一上來(lái)就是從胡適講起,然后是郭沫若、聞一多、徐志摩、戴望舒等,白話詩(shī)、浪漫主義、象征主義、現(xiàn)代主義等,這些都屬于新詩(shī)的歷史層面,但新詩(shī)的歷史并不足以完整解釋新詩(shī)是什么,何謂新詩(shī)。除卻歷史層面之外,新詩(shī)還有一個(gè)“理念”的層面,“理念”是本雅明在《德國(guó)悲苦劇的起源》中使用的概念,用來(lái)解釋起源問(wèn)題,即起源并不是在事件的發(fā)生開(kāi)端處被識(shí)別的,而是在事件所蘊(yùn)含的“理念”充分展開(kāi)的結(jié)果之中被展現(xiàn)出來(lái)的。這也就是說(shuō),新詩(shī)的“理念”反復(fù)與歷史世界對(duì)峙而塑造了新詩(shī)的歷史,進(jìn)而形成了新詩(shī)的三個(gè)系統(tǒng):“1917-1949年的新詩(shī)”“1949-1976年的社會(huì)主義詩(shī)歌”“1978年至今的當(dāng)代詩(shī)”,關(guān)于這個(gè)問(wèn)題我的文章《當(dāng)代詩(shī)的政治性與古典問(wèn)題》有過(guò)細(xì)致的闡發(fā)。從新詩(shī)的“理念”層面去理解新詩(shī),則必須著眼于新詩(shī)的未完成與未來(lái),著眼于新詩(shī)的“理念”與世界歷史的對(duì)峙,著眼于新詩(shī)的自我構(gòu)造與邏輯展開(kāi),著眼于新詩(shī)自身的目標(biāo)與目的。那么,新詩(shī)在以往已經(jīng)成型的參照系里是無(wú)法獲得真正的理解與認(rèn)知,也只有在這一名目下閱讀穆旦,才能擺脫既成的參照系的偏見(jiàn)與狹隘,才有可能客觀而公正地評(píng)價(jià)穆旦。

那么,如何來(lái)閱讀?卞之琳的文章《完成與開(kāi)端:紀(jì)念詩(shī)人聞一多八十生辰》為我們提供了可能的思路。這篇文章不依仗于既成的參照系,而從新詩(shī)的發(fā)展邏輯出發(fā),從新詩(shī)的內(nèi)在理路著眼,將聞一多的寫(xiě)作認(rèn)定是某種偉大詩(shī)歌模型的開(kāi)端,卞之琳說(shuō):“世界上沒(méi)有絕對(duì)完成的事物,一切完成的只是一個(gè)階段,也就是一個(gè)新的開(kāi)端……他已經(jīng)做出許多開(kāi)端我認(rèn)為還是開(kāi)端,因此多談?wù)勥@些開(kāi)端也就是紀(jì)念他青春長(zhǎng)在。”。卞之琳的詩(shī)論文章是詩(shī)人批評(píng)的典范,遵循詩(shī)的構(gòu)造與展開(kāi),著眼于詩(shī)歌的未來(lái)與前景,其所提出的開(kāi)端與完成既是歷史的概念也是詩(shī)學(xué)的概念,最基本的含義在于生成與形式,開(kāi)端意味著新的事物生成,完成意味著這種生成獲得了現(xiàn)實(shí)的形式并成為現(xiàn)實(shí)的重要一環(huán)。以此為視角來(lái)考察與閱讀穆旦,則是追問(wèn)穆旦作為新詩(shī)史上的重要詩(shī)人,他為新詩(shī)提供了怎樣嶄新的元素、問(wèn)題或構(gòu)造方式,他做出怎樣的開(kāi)端,我們可以依據(jù)這一開(kāi)端去完成某種偉大的詩(shī)歌模型。這樣的考察必然要求我們放棄既成的參照系或結(jié)論,而從詩(shī)歌的最小單元,詞語(yǔ)或意象,作為進(jìn)入穆旦詩(shī)歌的入口,來(lái)重新閱讀穆旦的詩(shī)歌。這個(gè)入口的選擇依照這樣一個(gè)事實(shí):一個(gè)詩(shī)人反復(fù)使用的核心詞匯或意象當(dāng)中隱藏其詩(shī)歌所要構(gòu)造其自身的秘密,比如在新詩(shī)歷史上最為晦澀與復(fù)雜的詩(shī)人張棗那里,其詩(shī)歌也恰恰是通過(guò)“來(lái)世”“浩渺”“萬(wàn)古愁”這樣的核心詞匯構(gòu)造起來(lái)的。正如每個(gè)哲學(xué)家都會(huì)形成自己獨(dú)特的唯一概念來(lái)構(gòu)建其哲學(xué)體系一樣,詩(shī)人以核心意象來(lái)建構(gòu)自己的詩(shī)學(xué),懂得閱讀詩(shī)人的詞匯表,便可以快速地了解詩(shī)人創(chuàng)作的旨趣與指向,穆旦也不例外。

二、“黑夜”一詞的指稱與構(gòu)造

通讀穆旦已經(jīng)出版的全部詩(shī)歌作品,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)一些詞匯使用頻率極高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他的常用詞匯,如“黑夜”“黑暗”“痛苦”等,這三個(gè)詞匯尤其在1943-1948年間的作品中使用最為頻繁,幾乎決定了詩(shī)人創(chuàng)作的基本情感基調(diào)與現(xiàn)實(shí)意識(shí),而這一時(shí)期恰是詩(shī)人創(chuàng)作最為重要的高峰時(shí)期,也是其詩(shī)歌開(kāi)始朝向“經(jīng)典化”的自我構(gòu)造時(shí)期。詩(shī)人通過(guò)這些詞匯專注于對(duì)現(xiàn)實(shí)歷史的指稱與構(gòu)造,并通過(guò)對(duì)歷史的轉(zhuǎn)化而賦予這些詞語(yǔ)以獨(dú)特的詩(shī)學(xué)含義。

穆旦詩(shī)歌手稿

考慮穆旦所置身的歷史背景,這幾個(gè)詞語(yǔ)的頻繁使用并不是值得奇怪的事情,況且,“黑夜”是現(xiàn)代文學(xué)的一個(gè)流行主題,《野草》中的“秋夜”隱喻,茅盾的“子夜”象征,丁玲的“在黑暗里”,巴金的“寒夜”等構(gòu)成這一主題的經(jīng)典形象,顧彬以“黑夜意識(shí)”來(lái)對(duì)此進(jìn)行概括,顧彬曾依此問(wèn)題意識(shí)簡(jiǎn)略梳理劉鶚、魯迅、茅盾和巴金、翟永明作品中“黑夜”的象征含義。穆旦詩(shī)歌中的“黑夜”意象,早前有學(xué)者做過(guò)討論,也是在象征含義的層面上展開(kāi)的,段從學(xué)的著作《穆旦的精神結(jié)構(gòu)與現(xiàn)代性問(wèn)題》將其作為現(xiàn)代性生存困境的象征來(lái)處理的,“在穆旦這些早期作品中,黑夜始終是最為引人注目的核心的意象,黑暗則是現(xiàn)實(shí)世界的基本底色。《夏夜》和《冬夜》是直接寫(xiě)黑夜的。在《夏夜》中,一切都是“黑暗,寂靜”的,充滿了令人難以忍受的窒悶。”實(shí)際上,“黑夜”是貫穿穆旦寫(xiě)作始終的意象,從1934年的《夏夜》到1976年的《面包》,“黑夜”的主題與意象雖呈現(xiàn)為不同的含義,但一直是穆旦的詩(shī)歌詞匯表中的核心詞匯,因此,無(wú)論是顧彬的“黑夜意識(shí)”還是段從學(xué)的現(xiàn)代性生存困境都不能夠概括穆旦的“黑夜”一詞,從而也無(wú)法把握其新穎含義。

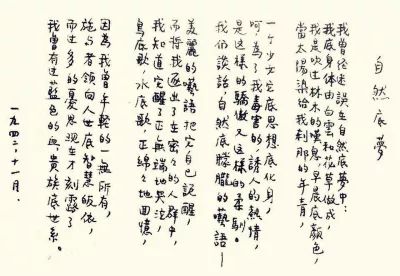

穆旦詩(shī)歌《自然底夢(mèng)》手稿

需要著重強(qiáng)調(diào)的是,對(duì)任何一個(gè)詩(shī)人核心詞匯的閱讀,在單純的象征意義、歷史含義或文化含義的層面進(jìn)行解讀闡釋,都是過(guò)于簡(jiǎn)單而無(wú)法深入到詩(shī)人創(chuàng)作的幽暗意識(shí)。詩(shī)歌中的詞語(yǔ),要在詞語(yǔ)構(gòu)造自身的方式與過(guò)程中來(lái)閱讀,要知曉詞語(yǔ)的昏暗過(guò)度與多調(diào)互換,也就是在詞語(yǔ)的差異、對(duì)比、關(guān)聯(lián)與隔離中閱讀。穆旦詩(shī)歌中的“黑夜”一詞,其象征含義并不復(fù)雜,其重要意義在于其構(gòu)造方式,正是通過(guò)這種構(gòu)造方式,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),這些頻繁使用的詞匯被詩(shī)人賦予了獨(dú)有含義,既構(gòu)造了穆旦詩(shī)歌的基本形態(tài),同時(shí)也指引了穆旦詩(shī)歌中試圖獲取但是沒(méi)有完成的部分。因此可以說(shuō),作為核心意象的“黑夜”一詞,承擔(dān)著穆旦構(gòu)造其詩(shī)歌拱頂石的作用,通過(guò)這個(gè)詞匯既可以看到穆旦詩(shī)歌中已經(jīng)完成的部分,也可以辨認(rèn)出還未獲得形式的部分,需要以此作為通道探究穆旦構(gòu)造其詩(shī)歌的隱秘。

寫(xiě)于1937年的《野獸》一詩(shī),穆旦第一次使用“黑夜”一詞,此時(shí)穆旦只有19歲,他憑借詩(shī)人的敏感寫(xiě)道:“黑夜里叫出了野性的呼喊/是誰(shuí),誰(shuí)噬咬它受了創(chuàng)傷?”穆旦此時(shí)對(duì)“黑夜”一詞并未自覺(jué),或者說(shuō)他對(duì)歷史與現(xiàn)實(shí)并無(wú)深切理解與洞察,只是在之前文學(xué)慣有的意義上使用,指稱某種時(shí)間,并與光明對(duì)立,不具有特殊新穎的含義。《野獸》整首詩(shī)的情感基調(diào)陰郁痛苦,賦予了“黑夜”一詞在后來(lái)的詩(shī)句中經(jīng)常出現(xiàn)的受難意味。1940年的《漫漫長(zhǎng)夜》,“我是一個(gè)老人。我默默地守著/這彌漫的一切,昏亂的黑夜。”“黑夜/搖我的心使我不能入夢(mèng),”“為了想念和期待,我咽進(jìn)這黑夜里/不斷地血絲……”這里的“黑夜”在隱喻的意義上使用,可與“黑暗”“痛苦”替換,具有強(qiáng)烈的情感色彩,指稱生命中的重創(chuàng),其構(gòu)造方式也比《野獸》復(fù)雜,使得“黑夜”的含義不再是單向度的,而是多重維度的,比如“黑夜搖我的心使我不能入夢(mèng)”,可以直譯為:黑夜使我痛苦,或痛苦使我清醒,等等,這取決于黑夜與其他詞的關(guān)聯(lián)方式,即詞語(yǔ)的構(gòu)造方式。

《贊美》是穆旦創(chuàng)作于1941年12月的一首抒情詩(shī)

1944年,穆旦創(chuàng)作了《活下去》一詩(shī),此詩(shī)表現(xiàn)出對(duì)時(shí)局與歷史處境的悲觀以及苦悶、絕望的情緒,現(xiàn)實(shí)以最具體最直接的方式擠壓著詩(shī)人的意志與神經(jīng),當(dāng)年11月16日寫(xiě)給唐振湘的信中,穆旦寫(xiě)道:“我們這邊都在談?wù)摚P(guān)心,而且呈現(xiàn)動(dòng)搖,很大的苦悶壓在人的心上,前后左右都悲觀。”這首詩(shī)所表達(dá)的正是這樣一種體驗(yàn)與思考,如標(biāo)題所顯示的,“活下去”意味著雖然艱難但必須的決絕,“活下去”的主題乃是歷史的黑夜,所以結(jié)尾處出現(xiàn)的“黑夜”一詞,分量頗重,包含著穆旦對(duì)歷史以及人的生存境遇的深刻思考。與之前詩(shī)作相比有很大不同,這里的“黑夜”不僅僅是在描述情景、情緒體驗(yàn)或是與“光亮”相對(duì)的黑暗狀態(tài),否定性的力量等意義上使用,也出現(xiàn)了新穎的含義,這種新的含義在于對(duì)“黑夜”的肯定,以及通過(guò)這種肯定對(duì)歷史與生命中控制力量的命名。這種力量不是歷史學(xué)家通過(guò)事件分析或是哲學(xué)家通過(guò)概念命名可以捕獲的,需要借助詩(shī)人充滿“豐富的痛苦”的心靈才可以領(lǐng)會(huì)認(rèn)知,因?yàn)楹谝沟谋举|(zhì)不是別的,正是痛苦本身,而痛苦之所以是痛苦,在于無(wú)休止的純粹的否定,如這首詩(shī)的最后一節(jié)所寫(xiě),沒(méi)有痛苦、重創(chuàng)、詛咒,沒(méi)有貧困、困境、深淵,就沒(méi)有黑夜。黑夜之所以為黑夜,在于無(wú)所希望,永恒的幻滅,在于時(shí)間毫無(wú)仁慈憐憫可言,在于“沒(méi)有救治”,“沒(méi)有援助”,黑夜之所以為黑夜,在于其所論證:“除了走去/向著一片荒涼,和悲劇的命運(yùn)!”(《詩(shī)二章》)那么從黑夜中孕育圣潔就意味著,在沒(méi)有救助之處獲得拯救,這是如何可能呢?

希望,幻滅,希望,再活下去

在無(wú)盡的波濤的淹沒(méi)中,

誰(shuí)知道時(shí)間的沉重的呻吟就要墜落在

于詛咒里成形的

日光閃耀的岸沿上;

孩子們呀,請(qǐng)看黑夜中的我們正怎樣孕育

難產(chǎn)的圣潔的感情。

——《活下去》

身處歷史黑夜之中的穆旦憑借詩(shī)人的天賦敏銳地捕捉到了那個(gè)時(shí)代的困境與深淵,并通過(guò)詩(shī)歌語(yǔ)言的獨(dú)特構(gòu)造方式,將這一困境與深淵轉(zhuǎn)化成二十世紀(jì)重要的文學(xué)經(jīng)驗(yàn),與魯迅、茅盾、巴金等人的“黑夜”主題有著明顯的區(qū)別,在于其中的“圣潔”維度,這是帶有宗教意味與救贖體驗(yàn)的神秘性經(jīng)驗(yàn),與“猙獰”“兇殘”“詛咒”的生存性經(jīng)驗(yàn)一起構(gòu)成了“歷史黑夜”的基本層面。二十世紀(jì)有無(wú)數(shù)個(gè)黑夜的時(shí)刻,詩(shī)歌以隱喻的力量標(biāo)記著這些時(shí)刻的本質(zhì),《活下去》這首詩(shī)無(wú)與倫比地展現(xiàn)了這一點(diǎn),在這首詩(shī)中歷史仍如江河一樣滾動(dòng),并于忽明忽暗中顯現(xiàn)出本質(zhì)。如海德格爾以荷爾德林的詩(shī)性經(jīng)驗(yàn)命名的“世界黑夜”一樣,“歷史黑夜”也需要思想的重構(gòu),方可以展開(kāi)其隱喻的蘊(yùn)藏,在思想重構(gòu)的過(guò)程中,我們可以辨認(rèn)出,“歷史黑夜”恰恰是穆旦提供給新詩(shī)的重要詩(shī)學(xué)遺產(chǎn)。追問(wèn)穆旦骨子里是浪漫主義還是現(xiàn)代主義,是未完成的還是已完成的詩(shī)人,這些并不重要,是文學(xué)史強(qiáng)加給我們的慣性思維所致,對(duì)于一個(gè)詩(shī)人最重要的是他提供了何種嶄新的詩(shī)性元素,這是我們判斷一個(gè)詩(shī)人的基本依據(jù)。

在這個(gè)意義上,王佐良的文章《一個(gè)中國(guó)新詩(shī)人》一開(kāi)始就極為精準(zhǔn)地把握住了穆旦詩(shī)歌的方向,這個(gè)方向是以三個(gè)關(guān)鍵詞標(biāo)記的:“饑餓”“受難”“上帝”,這三個(gè)關(guān)鍵詞包含在王佐良的兩個(gè)判斷當(dāng)中:“是這一種受難的品質(zhì),使穆旦顯得與眾不同的。”“穆旦對(duì)于中國(guó)新寫(xiě)作的最大貢獻(xiàn),照我看,還是在他的創(chuàng)造了一個(gè)上帝。他自然并不為任何普通的宗教或教會(huì)而打神學(xué)的仗,但詩(shī)人的皮肉和精神有著那樣的一種饑餓,以至喊叫著要求一點(diǎn)人身以外的東西來(lái)支持和安慰。”王佐良的判斷有著相同歷史經(jīng)驗(yàn)中的感同身受與對(duì)穆旦創(chuàng)作的細(xì)微體察,與此同時(shí)也顯示出其良好的詩(shī)歌鑒賞力,具有后來(lái)的歷史局外人無(wú)法超越的先天優(yōu)勢(shì),因此,值得我們細(xì)致推敲。那么,把這些判斷與穆旦的作品對(duì)照來(lái)讀,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),這三個(gè)關(guān)鍵詞都是以“痛苦”為感情基調(diào),“痛苦”一詞及其情感的變形幾乎遍布于穆旦的大部分詩(shī)作,“饑餓”是身體的痛苦,“受難”是靈魂與肉體的雙重痛苦,“上帝”是精神的痛苦,這些痛苦并非是短暫的負(fù)重,而是生命的底色與永恒的主題,所以穆旦在詩(shī)中寫(xiě)道:這痛苦是“火熱的熔巖的痛苦”,是“痛苦的至高”(《詩(shī)》1976),同時(shí)也是“無(wú)盡的斗爭(zhēng)”(《先導(dǎo)》),是 “崇高的道路”(《理想》),這斗爭(zhēng)與道路是“在過(guò)去與未來(lái)兩大黑暗之間,以不斷熄滅的/現(xiàn)在,舉起來(lái)泥土,思想和榮耀,”(《三十誕辰有感》),因?yàn)楹诎凳菚r(shí)間的基本屬性。

三、“歷史黑夜”與“黑暗”的詩(shī)學(xué)

“饑餓”“受難”“上帝”“痛苦”“黑暗”這些關(guān)鍵詞與主題構(gòu)造了穆旦詩(shī)歌的基本向度,而將這些向度與主題統(tǒng)一并賦予獨(dú)特詩(shī)學(xué)意義的,正是“黑夜”一詞,具體地說(shuō),是“歷史黑夜”一詞。1945年寫(xiě)作的《憶》這首詩(shī)將這些關(guān)鍵詞有機(jī)地融為一體。

一朵白色的花,張開(kāi),在黑夜的

和生命一樣剛強(qiáng)的侵襲里,

主呵,這一剎那間,吸取我的傷感和贊美。

——《憶》

面對(duì)一朵花的被侵襲,為什么我會(huì)同時(shí)涌起傷感和贊美?黑夜的侵襲是怎樣的侵襲?為什么這一切要通過(guò)“主”來(lái)彰顯?“主”的含義又是什么?對(duì)這些問(wèn)題的回答并不容易,詩(shī)歌的表達(dá)方式無(wú)法用還原論來(lái)逐一證實(shí),理性化、經(jīng)驗(yàn)化、實(shí)證化的方式顯然難以理解詩(shī)歌,因?yàn)樵?shī)不是別的,詩(shī)即隱喻,是忽明忽暗的顯現(xiàn)。《憶》的主題在于其中的詩(shī)句:“我黑色的生命與主結(jié)合”,這個(gè)主題忽明忽暗地向我們顯現(xiàn)的是生命的受難與拯救,正是通過(guò)這樣的維度,“黑夜”意象的各個(gè)層面逐一展開(kāi)。

眾所周知,“黑夜”是浪漫派的經(jīng)典主題,以諾瓦利斯的《夜頌》最為知名,在這部作品當(dāng)中,“夜晚”并非是黑暗的否定之地而是神圣世界的升起之地,卡爾·巴特的《論諾瓦利斯》指出:“諾瓦利斯歌頌夜是神圣世界的崇高報(bào)道者,極了的愛(ài)之守護(hù)者”,因?yàn)橐雇硎枪獾拿孛茉慈耙雇瑫r(shí)是光的世界的秘密原則與真實(shí)原則。”荷爾德林影響深遠(yuǎn)的《餅與葡萄酒》同樣以“黑夜”為主題,其后期的修改稿則直接將這首詩(shī)重新命名為《夜》,“黑夜”在此象征中諸神遠(yuǎn)離的時(shí)代,表現(xiàn)為未來(lái)的當(dāng)下意識(shí),“這種帶有‘神學(xué)’色彩的歷史意識(shí),窮追當(dāng)下的困厄,在當(dāng)下的‘黑暗狀態(tài)’和不到場(chǎng)的‘缺席之物’之中,從大地上和具體的時(shí)間、地點(diǎn)上,尋找解救和救贖的力量,而不是跟隨教會(huì)里的基督將大地廢棄,眼望上蒼。這種未來(lái)的當(dāng)下意識(shí),在詩(shī)歌中匯集在‘夜’這一形象之下。”穆旦的“黑夜”顯然有著浪漫派的痕跡,西川的《穆旦問(wèn)題》論證了浪漫派的影響,但這并不是穆旦的“問(wèn)題”,而恰恰是穆旦的卓越之處,以現(xiàn)代派的標(biāo)準(zhǔn)否定浪漫派是目光短淺的,穆旦既不是完整的浪漫派也是完全的現(xiàn)代派,而是兩者的融合,正如張棗對(duì)新詩(shī)的定義所表明的,真正偉大的新詩(shī)詩(shī)人必然是古典、浪漫與現(xiàn)代匯流的結(jié)果,所以在這個(gè)意義上,穆旦是不是現(xiàn)代主義詩(shī)人一點(diǎn)都不重要,重要是穆旦通過(guò)對(duì)浪漫派與現(xiàn)代派的學(xué)習(xí)、吸收與改造而發(fā)展出的詩(shī)歌問(wèn)題,“歷史黑夜”正是這樣一個(gè)融匯了浪漫與現(xiàn)代的詩(shī)歌意象。

巴什拉說(shuō):“每個(gè)簡(jiǎn)單的偉大形象都揭示了一種靈魂的狀態(tài)。”事實(shí)上,每一種簡(jiǎn)單偉大的形象與靈魂?duì)顟B(tài)也對(duì)應(yīng)著相應(yīng)的歷史境遇。“歷史黑夜”的意象是通過(guò)在歷史境遇中具體的歷史形象來(lái)展開(kāi)的,這樣的歷史形象可以用“不幸的人們”這一標(biāo)題來(lái)指稱。1940年穆旦寫(xiě)有《不幸的人們》一詩(shī),他寫(xiě)道:“我常常懷想不幸的人們,/如同暗室的囚徒窺伺著光明,/自從命運(yùn)和神祇失去了主宰。”這首詩(shī)當(dāng)中,“不幸的人們”大有深意,表面的意思是,遭受了不正義打擊而承受著命運(yùn)的顛沛流離的人,其隱喻的層面是,在無(wú)神的時(shí)代,命運(yùn)難以揣測(cè),那些深陷黑暗中的人們身上攜帶著光明的力量。在這個(gè)形象中,黑暗與光明以互為因果的方式并存,標(biāo)注了“歷史黑夜”的未來(lái)的當(dāng)下意識(shí),這些形象的塑造也構(gòu)成了一種“黑暗”詩(shī)學(xué)的歷史維度,比如,流浪于街頭為饑餓與困苦所侵襲的流浪人形象(《流浪人》),“腫的臂,昏的頭,帶著疲倦的身體”的女工形象(《兩個(gè)世界》),漫漫長(zhǎng)夜里的老人形象(《漫漫長(zhǎng)夜》),“上海某家工廠勞作了十年/貧窮,枯槁”的青年工人,“一九三八年他戰(zhàn)死于臺(tái)兒莊沙場(chǎng)。”(《祭》)曠野上呼告的知識(shí)分子形象(《在曠野上》),“在恥辱里生活的人民”(《贊美》),“在痛苦的洗刷里”的洗衣婦(《洗衣婦》),“迎受二十世紀(jì)的殺傷”的農(nóng)民兵(《農(nóng)民兵》),饑餓的孩子(《饑餓的中國(guó)》),等等。

“黑夜”的諸多關(guān)鍵詞中,“黑暗”是穆旦詩(shī)中使用最多而且貫穿其寫(xiě)作始終的意象,比較看來(lái)也是完成度最高,最為飽滿的意象。如前所述,“黑夜”作為意象,本身所傳達(dá)的意義是有限的,需要構(gòu)造與其他詞的關(guān)聯(lián)、差異、層級(jí)、對(duì)比以及先后次序,方能顯現(xiàn)其不同于固有象征的新穎含義,臺(tái)灣詩(shī)人楊牧說(shuō):“大凡詩(shī)的比喻單出不難,唯在一特定篇幅之內(nèi)衍生最見(jiàn)功夫。”楊牧所談遵循詩(shī)人創(chuàng)作之內(nèi)在理路,意象的構(gòu)造即在于意象的衍生,即通過(guò)意象的突變,增長(zhǎng),擴(kuò)大所完成的意象的轉(zhuǎn)換。穆旦的詩(shī)中,“黑暗”很多時(shí)候表達(dá)了與“黑夜”同樣的象征含義,比如:“而那未成形的黑暗是可怕的/那可能和不可能的使我們沉迷。”(《詩(shī)八首》)有的時(shí)候與“陰影”“黑影”等詞通用,用來(lái)表達(dá)不具體的困境和索要我們屈辱犧牲的現(xiàn)實(shí),比如:“在陰影下你終于生根,在不情愿里/你終于成形。”(《被圍者》)這兩首中的“黑暗”意象表達(dá)了同樣的含義,具有典型的穆旦式特征,黑暗的含義是否定,對(duì)生存生成的否定,但同時(shí)又蘊(yùn)含著肯定。其表述類(lèi)似于里爾克用“哀歌”所表現(xiàn)的:“每一位天使都是可怖的。/就這樣我自持并吞咽下那黑暗的/哽咽的叫喚聲。”這里的“可怖”同時(shí)蘊(yùn)含著希冀與可怕,在《祈神二章》中,穆旦以“一線微光”來(lái)表達(dá)這種渺茫的希冀與肯定:“在我們黑暗的孤獨(dú)里有一線微光/這一線微光使我們留戀黑暗/這一線微光給我們幻象的騷擾/在黎明確定我們的虛無(wú)以前。”

《穆旦詩(shī)文集》書(shū)影

1947年寫(xiě)作的《時(shí)感四首》第四首,更為完整地呈現(xiàn)了對(duì)“黑暗”的認(rèn)知與表達(dá)。這首詩(shī)是極其絕望的,有著深入骨髓的涼意,“黑暗”被看作是連綿不盡的,是“希望”的失落與破滅,同時(shí)也是“希望”的升起之地,在“黑暗”中,所有的意愿、欲望、希冀與熱忱都化為恥辱與灰燼,所有的堅(jiān)守與作為都無(wú)濟(jì)于事,為虛空所注滿,無(wú)所依靠也無(wú)所憑借,但在這掙扎中仍殘留著希望的種子作為動(dòng)力。“希望”“痛苦”“苦難”“虛空”“恥辱”“毀滅”這些詞匯都是“黑暗”的組成部分,在四十年代的歷史熔爐中構(gòu)造著現(xiàn)實(shí)的詩(shī)意表達(dá)。

我們希望我們能有一個(gè)希望,

然后再受辱,痛苦,掙扎,死亡,

因?yàn)樵谖覀兠髁恋难锉剂髦赂遥?/span>

可是在勇敢的中心:茫然。

我們希望我們能有一個(gè)希望,

它說(shuō):我并不美麗,但我不再欺騙,

因?yàn)槲覀兛匆?jiàn)那么多死去人的眼睛

在我們的絕望里閃著淚的火焰。

當(dāng)多年的苦難以沉默的死結(jié)束,

我們期望的只是一句諾言,

然而只有虛空,我們才知道我們?nèi)耘f不過(guò)是

幸福到來(lái)前的人類(lèi)的祖先,

還要在無(wú)名的黑暗里開(kāi)辟新點(diǎn),

而在這起點(diǎn)里卻積壓著多年的恥辱:

冷刺著死人的骨頭,就要?dú)缥覀円簧?/span>

我們只希望有一個(gè)希望當(dāng)作報(bào)復(fù)。

——《時(shí)感四首·4》

圍繞著“黑暗”意象的擴(kuò)展與衍生,穆旦的作品發(fā)展出 “無(wú)名的黑暗” “未成形的黑暗”“過(guò)去與未來(lái)兩大黑暗之間”“播種于黑暗”“無(wú)邊的黑暗”等具有審美光芒與認(rèn)知力量的意象群,構(gòu)成了一種可以稱之為“黑暗”詩(shī)學(xué)的詩(shī)性表達(dá),這種表達(dá)指向了對(duì)歷史境遇以及自我精神維度的命名與指認(rèn),同時(shí)也開(kāi)辟了新詩(shī)史上嶄新的詩(shī)歌主題與向度,這一向度至今還未得到充分的理解和討論,需要我們更細(xì)致與更耐心的剖析與闡釋。

四、晚期作品的“黑夜”意象

穆旦1976年留下的最后一批詩(shī)作當(dāng)中,“黑夜”仍是重要的意象,與前期相比已經(jīng)發(fā)生了變化,根本在于從“黑夜”中取消了“上帝”的含義,與“黑暗”的含義基本上一致,如他在《神的變形》中所寫(xiě):“我們既厭惡了神,也不信任魔”,變化的原因在于對(duì)人自身力量和大地的肯定,如《面包》一詩(shī)所示,“勞動(dòng)”和“豐收”顯示出這種肯定,同時(shí)也表明這一時(shí)期的作品與前期的差別。

呵,生之永恒的呼吸,黑夜的火光,

江河的廣闊,家檐下的溫暖

被鎖在鋼鐵或文字中的雷劈——

這一切都由勞動(dòng)建立在大地上。

——《面包》

王家新對(duì)穆旦晚期詩(shī)的評(píng)價(jià)是:“詩(shī)人晚期的詩(shī),更為率性、質(zhì)樸和悲愴,不像早期那樣刻意,它們更真切地觸及了一個(gè)詩(shī)人對(duì)人生、歲月和命運(yùn)的體驗(yàn)。”這樣的評(píng)價(jià)是準(zhǔn)確的,穆旦晚期詩(shī)帶有沉思與寧?kù)o的特質(zhì),早期詩(shī)作中的掙扎、困惑與絕望退隱消失,而轉(zhuǎn)變?yōu)檫h(yuǎn)距離的審視與冷靜的剖析。《秋》這首詩(shī)中的詩(shī)句最能說(shuō)明這種轉(zhuǎn)換的含義:“如今他已是和煦的老人。/這大地的生命,繽紛的景色,/曾抒寫(xiě)過(guò)他的熱情與狂暴,/而今只剩下凄清的蟲(chóng)鳴,/綠色的回憶,草黃的微笑。”當(dāng)然,轉(zhuǎn)變的原因是多重的,不一而足,在這里不做具體分析,其中“黑暗”主題的轉(zhuǎn)變最為清晰,包含著新的認(rèn)知與感受,這種轉(zhuǎn)變集中在“無(wú)邊的黑暗”意象的表達(dá)上,如《問(wèn)》所寫(xiě):黑暗沒(méi)有盡頭,而且黑暗受到光明的禮贊,實(shí)際上,“無(wú)邊的黑暗”表達(dá)了更深的困惑與更為艱難的追問(wèn)。

我沖出黑暗,走上光明的長(zhǎng)廊

而不知長(zhǎng)廊的盡頭仍是黑暗

我曾詛咒黑暗,歌頌它的一線光

但現(xiàn)在,黑暗卻受到光明的禮贊

心呵,你可要追求天堂?

——《問(wèn)》

這種轉(zhuǎn)變還表現(xiàn)在出現(xiàn)了“天堂”與“地獄”這一組并峙的新意象,“我曾經(jīng)為唾棄地獄而贏得光榮,/而今掙脫天堂卻要受到詛咒”是早期的“光明”與“黑暗”意象的變形,新的含義在于兩者的顛倒。

總之,以“勞動(dòng)”和“豐收”,“天堂”與“地獄”為關(guān)鍵詞來(lái)辨識(shí)的“黑夜”意象已經(jīng)展現(xiàn)出不同的歷史維度與歷史意識(shí)。在諾瓦利斯與荷爾德林的作品中,我們看到,“黑夜”作為詩(shī)歌中的經(jīng)典主題,重要在于其中所包含的“歷史對(duì)位法”,所謂“歷史對(duì)位法”其意義在于構(gòu)造歷史,是指對(duì)以某種歷史意識(shí)將過(guò)去、現(xiàn)在與未來(lái)編排為一個(gè)整體,表現(xiàn)為未來(lái)的當(dāng)下意識(shí),“在于借助真正的歷史邏輯,從而發(fā)明過(guò)去和未來(lái)的‘神學(xué)’維度,通過(guò)這樣一個(gè)維度,將歷史重新編織成一個(gè)整體。”體現(xiàn)在浪漫派對(duì)“將來(lái)之神”問(wèn)題的執(zhí)著追問(wèn)。在穆旦這里,“黑夜”的歷史意識(shí)與歷史維度顯然是沒(méi)有“將來(lái)之神”的維度,這是現(xiàn)代主義對(duì)這一問(wèn)題消解后的結(jié)果,如艾略特的《荒原》,“將來(lái)之神”永無(wú)可能。穆旦以“一線微光”的意象融合了浪漫派與現(xiàn)代派的歷史意識(shí),并形成一種新的歷史構(gòu)造,這種融合、轉(zhuǎn)化、構(gòu)造背后的歷史意識(shí)與具體歷史境遇的關(guān)系,則是需要討論的重點(diǎn),是對(duì)“黑夜”一詞進(jìn)一步研究的關(guān)鍵。