正在熱展的豐子愷藝術(shù)特展首次呈現(xiàn)了他的“朋友圈”—— 墨色濃淡處,體味那一代文化人的君子之交

豐子愷《櫻桃豌豆》局部

作為上海海派藝術(shù)館開館展,眼下正在熱展的“海上豐采——豐子愷藝術(shù)特展”吸引了眾人的目光。該展不僅是近幾十年來豐子愷作品在上海的首次大規(guī)模集中展示,更開先河地呈現(xiàn)了他的“朋友圈”。弘一法師、魯迅、馬一浮、夏丏尊、葉圣陶、朱自清、鄭振鐸、俞平伯……透過一張張泛黃的手稿和書籍封面,在墨色濃淡處,依然可以端詳并體味那一代文化人之間的君子之交。

豐子愷不是一個善于交際的人。就像他的好朋友、作家鄭振鐸所說的那樣:“態(tài)度很謙恭,卻不會說什么客套話,常常訥訥的,言若不能出諸口。我問他一句,他才質(zhì)樸的答一句。”豐子愷的另一位好朋友——作家、語言學(xué)家方光燾也有類似的描述:“悲哀憤怒時,你不過皺一皺眉頭;快樂歡愉時,也不過開一開唇齒。你終于是‘說不出’‘不說出’的罷!”即便這樣不善交際,豐子愷卻擁有一個龐大的“朋友圈”,涵蓋了文壇藝苑諸多閃閃發(fā)光的名字。

跨越近半個世紀(jì),他完成了對恩師的諾言

豐子愷1898年出生于浙江桐鄉(xiāng),父親是清末舉人。他自幼便喜歡畫畫,邊讀《千家詩》邊臨摹《芥子園畫譜》,10歲時就有私塾先生請他畫孔子像,掛在塾中供人禮拜,成了鎮(zhèn)上有名的小畫家。

豐子愷公開發(fā)表的第一幅漫畫作品《人散后,一鉤新月天如水》,發(fā)表在朱自清、俞平伯合編的《我們的七月》上

1914年,16歲的豐子愷考入浙江省第一師范學(xué)校。在這里,豐子愷遇到了指引他真正走上藝術(shù)道路的恩師——李叔同。當(dāng)時,李叔同就在這所學(xué)校里教音樂和美術(shù)。

在這五年里,豐子愷在李叔同的教育和指點下,一心一意地畫素描、彈鋼琴,因此還養(yǎng)成了吃飯很快的習(xí)慣。到晚年也仍然是這樣:喝酒喝很長的時間,酒后一開始吃飯,三口兩口就馬上吃好了。他總是說,這是李先生教課時養(yǎng)成的習(xí)慣。

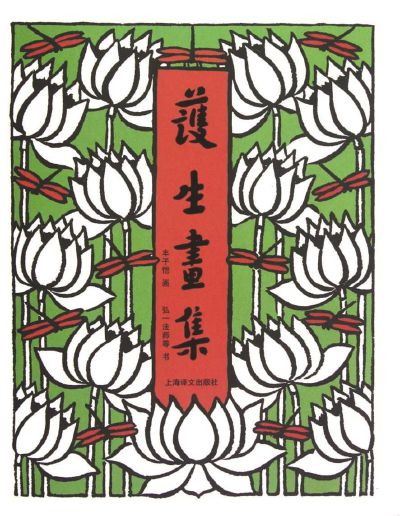

跨越半個世紀(jì)的曠世巨作《護(hù)生畫集》,是兩人師生情的最好見證。1927年,師徒開始商量編撰《護(hù)生畫集》,由師傅題字,徒弟作畫。馬一浮在第一集的序中解釋了畫冊的名字,“故知生,則知畫矣,知畫則知心矣;知護(hù)心則知護(hù)生矣。吾愿讀是畫者,善護(hù)其心。”知道保護(hù)生靈,更是為了守護(hù)自己的心靈,作者希望將這份心境傳播開去,在亂世中祈求天下和平。

弘一法師(李叔同出家后的法號)50歲時,豐子愷畫第一集50幅為他祝壽。60歲時作60幅作為第二集。弘一法師囑,以此類推,一百歲時作百幅,《護(hù)生畫集》功德圓滿。豐子愷向老師發(fā)愿:“世壽所許,定當(dāng)遵囑。”1942年,弘一法師在泉州圓寂,豐子愷仍堅守承諾。

豐子愷《高柜臺》

前四集的出版還算順利,第五集原來應(yīng)該在1969年出版,但豐子愷像有先見之明,提早在1965年上半年就完成了。第六集按計劃是1979年出版,想必是冥冥之中覺察“余年無多”,豐子愷毅然決然地在1973年籌劃第六集。當(dāng)時形勢特殊,豐家一樓被無理占據(jù),豐子愷只能蝸居在二樓那半個陽臺上,每天4點起床畫畫,在這里悄悄完成了《護(hù)生畫集》(第六卷),兌現(xiàn)了對師父的諾言。

僅僅兩年后,豐子愷患肺癌去世。這是他一生中篇幅最多、耗時最久的一部巨著!該畫集出齊共450幅作品,從開始作畫到完成,豐子愷花費(fèi)了近半個世紀(jì)的時間,這樣的精神著實令人感佩。

白馬湖畔,留下一群志同道合的文化大家身影

在豐子愷的人生道路,還有一位重要的恩師不得不提——夏丏尊。豐子愷說他若不遇到李叔同,就不會學(xué)畫;若不遇到夏丏尊,就不會學(xué)文。在夏丏尊幾乎手把手的指導(dǎo)與幫助下,豐子愷充分發(fā)揮了他的寫作才能。他的散文集《緣緣堂隨筆》就是受到夏丏尊大膽革新的影響而誕生的。“以往我每逢寫一篇文章,寫完之后總要想:‘不知這篇東西夏先生看了怎么說。’”他在文章中寫道。

1931年豐子愷與葉圣陶合作編寫了一套小學(xué)生《開明國語課本》,圖為豐子愷畫的封面

夏丏尊和李叔同一樣,也是豐子愷在浙江省第一師范學(xué)校讀書時的老師。在豐子愷看來,學(xué)生對他們的敬愛完全相同,李先生認(rèn)真嚴(yán)格,是“爸爸的教育”;夏先生則博學(xué)仁慈,是“媽媽的教育”。

1922年秋,豐子愷應(yīng)夏丏尊之邀,來到浙江上虞白馬湖畔的春暉中學(xué)執(zhí)教。由夏丏尊和經(jīng)亨頤創(chuàng)辦的春暉中學(xué)是“五四”時期非常著名的一所學(xué)校,有一大批文化藝術(shù)界的名流聚集在此任教,如匡互生、豐子愷、朱自清、朱光潛、劉熏宇等,短期來此講學(xué)的也有弘一法師、俞平伯、葉圣陶、劉大白等名家。

彼時,豐子愷的“小楊柳屋”隔壁就是夏丏尊的“平屋”,閑余時他倆經(jīng)常和朱自清、朱光潛、匡互生、劉薰宇等一起飲酒、暢聊。無形之中,代表一種風(fēng)格象征的“白馬湖作家群”產(chǎn)生了,而豐子愷的漫畫生涯也由此開啟。當(dāng)年,大家在一起聚會,茶余酒后,豐子愷高興起來便拈上紙,作幾筆漫畫,片刻后完成,同事間傳看,各人心中歡喜,也不多加評語,要是誰覺得有味道就贈送給誰。

豐子愷公開發(fā)表的第一幅漫畫作品《人散后,一鉤新月天如水》,是發(fā)表在朱自清、俞平伯合編的《我們的七月》上。這幅作品雖只有寥寥數(shù)筆,但清新脫俗,別具一格。畫面描繪的是一個小茶樓的一角,竹簾高高卷起,一張方桌上隨意地放著一把茶壺和幾只茶杯。夜深了,客人們已經(jīng)散去,只有高懸天空的彎月久久不愿離去,好像在品味剛才茶客們的傾心交談,深厚的友情在畫外延續(xù)。在滬上編《文學(xué)周報》的鄭振鐸因此畫發(fā)掘出豐子愷,一再向他約稿插圖,1925年還為他出版了第一本畫集《子愷漫畫》,自此,其聲名便不脛而走。有人將豐子愷稱作“中國漫畫之父”,他自己并不贊同,但的確是從《子愷漫畫》出現(xiàn)后,“漫畫”一詞才開始風(fēng)行。

跨越半個世紀(jì)的曠世巨作《護(hù)生畫集》,是豐子愷與弘一法師情誼的最好見證

在該畫集的序言中,朱自清寫道:“我們都愛你的漫畫有詩意;一幅幅的漫畫,就如一首首小詩——帶核兒的小詩。你將詩的世界東一鱗西一爪地揭露出來,我們這就像吃橄欖似的,老咂著那味兒。”

俞平伯則為《子愷漫畫》作跋,他說:“一片片的落英都含蓄著人間的情味,那便是我看了《子愷漫畫》所感。”俞平伯還送了豐子愷一個“豐柳燕”的雅號。他覺得在豐子愷的漫畫里,柳樹和燕子出現(xiàn)的頻率很高,而且特別生機(jī)盎然。1925年,俞平伯出版詩集《憶》,豐子愷為其作彩色插圖十八幅,朱自清作了跋。該詩集一經(jīng)面世,馬上得到了內(nèi)容美和裝幀美“雙美”之譽(yù)。

豐子愷也為葉圣陶設(shè)計過圖書封面或作過插圖。1931年他倆合作編寫了一套小學(xué)生《開明國語課本》,葉圣陶的文字加上豐子愷的書畫,圖文并茂、珠聯(lián)璧合,面世以來八十余年,先后印刷發(fā)行了四十多個版次。

為譯書“撞車”,專程登門拜見魯迅

如果說《人散后,一鉤新月天如水》是豐子愷漫畫人生的成名作,那豐子愷的文學(xué)道路,是從翻譯起步的。1921年冬,24歲的豐子愷在日本留學(xué)10個月后坐船回國。在漫長的海上旅途中,豐子愷開始翻譯英日對照的屠格涅夫小說《初戀》。這是他著手翻譯的第一部譯作,但其最早出版的譯著卻是《苦悶的象征》。這是廚川白村的文藝論文集。當(dāng)時,魯迅也在翻譯《苦悶的象征》。兩種譯本同時譯出并分別在上海、北京的報刊上連載,又分別在上海商務(wù)印書館和北京北新書局出版。魯迅在1925年1月9日寫給王鑄的信中提到此書:“我翻譯的時候,聽說豐子愷先生也有譯本,現(xiàn)則聞已付印,為‘文學(xué)研究會叢書’之一。”

朱自清這樣評價豐子愷的漫畫:“一幅幅的漫畫,就如一首首的小詩。”圖為豐子愷《兒童散學(xué)》

1927年11月27日,豐子愷為譯書“撞車”專程登門拜見魯迅。豐子愷見到魯迅后很抱歉地說:“早知道你在譯,我就不會譯了。”魯迅也很客氣地說:“早知道你在譯,我也不會譯了。其實,這有什么關(guān)系,在日本,一本書有五、六種譯本也不算多呢。”魯迅的態(tài)度消除了豐子愷的顧慮,此時他倆之間的距離似乎也貼近了。

對于這兩個譯本,豐子愷曾說過:“他(魯迅)的理解和譯筆遠(yuǎn)勝于我。”而魯迅認(rèn)為他譯的不如豐子愷譯的易讀,還在信中自嘲地說:“時下有用白話文重寫文言文亦謂翻譯,我的一些句子大概類似這種譯法。

常惦念友人生活,自掏腰包解決燃眉之急

豐子愷有個十分形象的人生三層樓理論:一層是物質(zhì)生活,二層是精神生活,三層是靈魂生活。他對物質(zhì)看得很淡,但對友人出手極為大方。1943年初,逃難流離于四川的豐子愷,從瀘州、自宮、五通橋一路來到樂山,去約請同樣避難來到樂山的一代儒宗馬一浮為弘一大師作傳,并在這里舉辦了個人畫展。

畫展畢,豐子愷有了收入,便惦記起馬一浮的生活。他看到馬一浮的生活比較清苦,在離開樂山前交給前來送行的王星賢一千元錢,說是對馬一浮的“香煙供養(yǎng)”。當(dāng)時,馬一浮目睹大量書籍遭受戰(zhàn)火毀滅,十分痛心。為保存、傳播古籍,給后人多留下一些文化種子,所以他所主講的復(fù)性書院一直堅持傳刻古書,自己還鬻字刻書。當(dāng)王星賢告訴馬一浮,豐先生留下一千元“香煙供養(yǎng)”錢時,馬一浮便立刻決定用以刻書,同時給豐子愷寫信,詼諧地說:“香煙供養(yǎng)如何敢當(dāng)……擬請移作刻書特捐。此則以道理供養(yǎng)天下人,勝以煙云供養(yǎng)老夫,其功德何止千百倍耶!”

豐子愷因馬一浮年長自己16歲,又是自己老師李叔同所敬佩的朋友,因而視馬為老師;馬因敬重豐的學(xué)識、為人和藝術(shù)成就,一直把豐作為朋友,但在學(xué)術(shù)問題上,又像對待學(xué)生那樣盡其所知以教育、引導(dǎo)。這就形成了兩人亦兄亦弟、半師半友的關(guān)系。

還有一件與錢有關(guān)的事,發(fā)生在上世紀(jì)六十年代。這時的馬一浮,雖然得到毛澤東、周恩來和陳毅等領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)心與照顧,專門撥款讓他安心著書立說頤養(yǎng)天年,但馬一浮的白內(nèi)障日趨嚴(yán)重,有時必須寫的信也是“瞑目”而作。新加坡廣洽法師等友人得知,特地覓得白內(nèi)障藥物寄到國內(nèi),再由豐子愷轉(zhuǎn)交給馬一浮。這個藥需要交稅,豐子愷每次都自掏腰包,前后共花費(fèi)四十余元。那個年代的“四十余元”,是一筆不菲的開銷!得知后,馬一浮給豐子愷寫信,堅決不肯再用此藥。

豐馨梅骨共芳華,數(shù)學(xué)才子詩味純

在豐子愷的友人中,有些既非文學(xué)圈也非美術(shù)圈。京劇大師梅蘭芳便是其中一位。

豐子愷寫過多篇有關(guān)梅蘭芳的隨筆。豐子愷曾說,他平生自動訪問素不相識的名人,以訪梅蘭芳為第一次,可見梅蘭芳對豐子愷來說有特別意義。早在上世紀(jì)二十年代的上海,半為友人所拉,半為好奇,豐子愷便去看了“伶界大王”的戲。座位在最后一排邊上,既看不清姿態(tài)又聽不清唱腔,當(dāng)時的印象不甚好。但豐子愷不甘心,他開始選買梅蘭芳的青衣唱片回來聽。后來聽?wèi)T了梅的唱片,竟然上了癮,他的留聲機(jī)幾乎成了專放梅蘭芳唱片的專用機(jī)。豐子愷就這樣品梅漸入佳境,成了梅蘭芳的知音。

抗戰(zhàn)期間,豐子愷全家避寇居重慶沙坪小屋。一天,收到友人寄來剪報:梅蘭芳蓄須明志!豐子愷極為欣賞,覺得這個留須的梅蘭芳,有高尚氣節(jié),比舞臺上的西施、楊貴妃更美麗,因而也更可敬仰。他懷著崇敬的心情將照片貼在墻上。抗戰(zhàn)勝利后,豐子愷于1947年、1948年兩次到上海馬斯南路(今思南路)梅宅去拜訪梅蘭芳。二人一見如故,交談十分愉快投機(jī)。

1961年8月8日,豐子愷得知梅蘭芳逝世的消息,強(qiáng)忍悲痛,寫了一副對聯(lián):

盡美盡善,歌舞英才驚萬國;

如梅如蘭,清芬高格仰千秋。

數(shù)學(xué)家蘇步青也是豐子愷珍視的一位友人。兩人是同鄉(xiāng),有較長時間的交往,蘇步青還是豐子愷次女豐林先(后改名為豐宛音)和宋慕法的證婚人。豐子愷親手為女兒女婿寫了一張結(jié)婚證書,其中有:“證婚人:蘇步青”。

抗戰(zhàn)勝利后,蘇步青知道豐子愷卜居杭州里西湖,便寫了一首詩向豐子愷“乞畫”。這首詩剛寫好,還未寄出,蘇步青就收到了一幅豐子愷主動寄贈的畫。蘇步青曾經(jīng)說:“這幅畫,是豐先生還不知道我要乞畫,主動贈予的,所以我對此感受很深的。”豐子愷的贈畫,是一幅以遵義生活為背景的《桐油燈下讀書圖》。得此畫后,蘇步青回想起了遵義的生活,就又寫了一首答謝詩,連同乞畫詩一并寄給了豐子愷。

豐子愷收到這兩首詩后,又據(jù)“乞畫詩”中“淡抹濃妝水與山,西湖畫舫幾時閑”之句作畫,送給蘇步青一幅《西湖游舸圖》。這次,蘇步青又回作了一首題畫詩。

抗戰(zhàn)勝利后,豐子愷卜居杭州里西湖。在他家的墻上有一幅由他本人手書的數(shù)學(xué)家蘇步青的贈詩。

草草杯盤共一歡,莫因柴米話辛酸。

春風(fēng)已綠門前草,且耐余寒放眼看。

豐子愷與蘇步青的關(guān)系一直很好。1956年冬,蘇步青榮獲中國科學(xué)院頒發(fā)的科學(xué)獎。豐子愷贈了一幅《種瓜得瓜,種豆得豆》圖,以示祝賀。