胡可:劇作家活在自己塑造的人物身上

1949年,在第一次文代會上,軍隊代表團和華東代表團座談,中間戴帽者為胡可,右為陳白塵,對面為岳野。

《英雄的陣地》

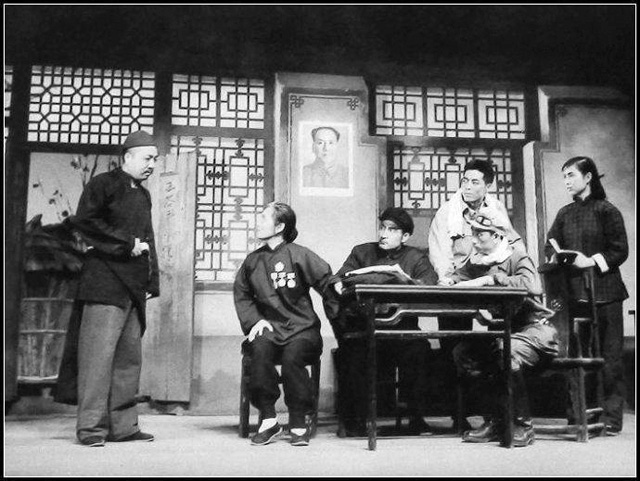

話劇《槐樹莊》劇照

每次如約前來采訪,胡可老師總是早早地就囑咐保姆把家門打開,他則站在客廳中央熱情迎接著記者。然后,拉著記者一同走進他那間簡樸而古舊的書房。這也是記者三次采訪印象最深刻的地方。書房的家具、擺設(shè)一切都停留在上個世紀的模樣,泛黃的舊書、老式的舊臺燈、笨重的寫字臺也顯示著這里與當下時代的疏離。但就是在這樣的簡單、樸實中,一種氣定神閑、從容不迫的氣場蘊藉其中。它帶領(lǐng)著來訪者遠離外界的浮躁與塵囂,靜下心來,感受來自人生和命運的跌宕與真實。

1921年出生的胡可老師,今年已經(jīng)98歲高齡了。早在求學(xué)時期,胡可老師就曾參加抗日救亡學(xué)生運動。抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,他于1937年8月參加了北平郊區(qū)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日游擊隊,同年12月到敵后抗日根據(jù)地晉察冀軍區(qū),由此開啟了他長達近80年的文藝宣傳工作。戰(zhàn)爭年代,胡可老師先后創(chuàng)作了多幕兒童劇《清明節(jié)》、多幕話劇《戎冠秀》、獨幕話劇《喜相逢》等。新中國成立前后,又陸續(xù)創(chuàng)作了《戰(zhàn)斗里成長》《英雄的陣地》《戰(zhàn)線南移》《槐樹莊》等多部反映部隊和農(nóng)村生活的作品。在以往的采訪中,訪談?wù)吒嚓P(guān)注的是胡可老師抗戰(zhàn)時期、解放戰(zhàn)爭時期的創(chuàng)作,對于新中國成立以來的創(chuàng)作情況鮮有介紹。今年是新中國成立70周年,胡可老師不僅在此次專訪中回顧了他70年來的創(chuàng)作過程、經(jīng)歷的重大文藝事件,而且暢談了新中國文藝發(fā)展的經(jīng)驗與思考,顯示了老一輩文藝工作者崇高的理想信仰和使命擔(dān)當。

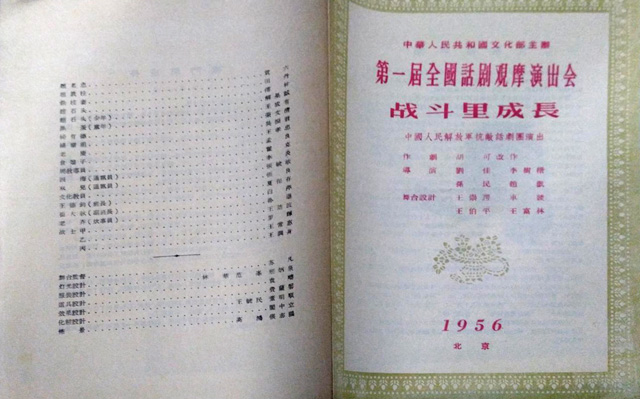

記者:新中國成立后,您發(fā)表演出的第一部作品是話劇《戰(zhàn)斗里成長》,這部作品不僅被搬上了銀幕,還被翻譯成多國文字,并在蘇聯(lián)、匈牙利、羅馬尼亞、日本等國上演。當時這部作品的創(chuàng)作背景是什么?您經(jīng)歷了怎樣的寫作過程?

胡可:土改以后,農(nóng)民子弟踴躍參軍,在這一形勢下,晉察冀軍區(qū)政治部要求我們寫一個有助于教育新戰(zhàn)士的戲劇。我那時是創(chuàng)作組的組長,立即組織大家投入創(chuàng)作。那時寫劇本都有明確的目的性,就是要“從主題出發(fā)”寫作。這個故事怎么寫呢?胡朋說起了之前被派到某區(qū)做群眾工作時,在一次控訴敵偽罪證的群眾集會上,一個婦女發(fā)現(xiàn)坐在臺上的八路軍干部正是她失散多年的丈夫;我則想起了在部隊里常有父親和兒子同在一個連隊的事,也有兄弟二人先后參軍在戰(zhàn)斗中相遇的事。就這樣,戰(zhàn)斗生活中積累起來的故事一個個涌現(xiàn)出來。我把這些故事說給大家聽,最后編寫出了一個為了報仇父子相繼出走,在部隊相逢不認識,最后全家團圓的故事。劇本是分幕執(zhí)筆的,最后由我統(tǒng)一,取名為《生鐵煉成鋼》。初稿寫出來,還沒有來得及修改,就接到攻打太原的任務(wù)。我把它揣在挎包里,帶到了太原戰(zhàn)役前線。這期間,我深入部隊一線,住在太原東山貓耳洞里,記錄下部隊每天的見聞,劇本雖有改寫的想法但是一直未能動筆。

北平和平解放,我隨著軍區(qū)機關(guān)進駐北平,抗敵劇社改編為華北軍區(qū)政治部文藝工作團,創(chuàng)作組的老同志陸續(xù)走上了新的崗位。我也被調(diào)到華北軍區(qū)宣傳部從事專職寫作,因為有太原前線的生活感受,乃考慮將《生鐵煉成鋼》進行改寫。我把原來寫的前兩幕壓縮成第一幕的兩場,在戲中增寫了第二幕、第三幕,這樣劇本就著重反映了部隊生活,并改劇名為《戰(zhàn)斗里成長》。劇本完成后,交給軍區(qū)政治部宣傳部張致祥部長審閱,第二天他跟我說可以出版,我便把劇本交給了丁玲同志,并得以在《人民文學(xué)》發(fā)表。該劇由華北軍區(qū)文工團首演,劉佳擔(dān)任導(dǎo)演。此后,不僅國內(nèi)多個文工團演出了這部戲,而且被翻譯到國外,有不少國家演出了該劇。就這樣,《戰(zhàn)斗里成長》竟成了我的代表作。

記者:其實,在《戰(zhàn)斗里成長》寫作之前,您還有另一部作品提上了寫作日程,那就是給自己曾經(jīng)下部隊體驗生活過的“鋼鐵第一營”寫一個戲。

胡可:1946年11月28日,晉察冀野戰(zhàn)軍三縱隊八旅二十三團一營在保北戰(zhàn)役中堅守易縣劉家溝村,獲得“鋼鐵第一營”的稱號。我同這個營關(guān)系密切,當年我下部隊體驗生活就是在這個營。我對他們比較熟悉,覺得記述他們的功績,描寫他們,是我不可推卸的責(zé)任。于是,我向領(lǐng)導(dǎo)請示,重訪了這支老部隊。這次回去,好像是回到我的老單位探望,見到營里的官兵有一種久別重逢的感覺。見到我的每個熟人也都搶著向我講述他們的經(jīng)歷和感受。半個月的時間里,大家談到的劉家溝戰(zhàn)斗的經(jīng)過和慘烈的情景,我所熟悉的同志們的經(jīng)歷和感受,在我的腦海中一直積聚難忘,并思考怎樣通過戲劇加以反映。只是由于忙于執(zhí)行新的任務(wù),寫作的計劃一度擱置。

直到完成《戰(zhàn)斗里成長》之后,我才得以把“鋼鐵第一營”的材料重新進行思考。我是這樣計劃的,我要寫出解放軍的革命英雄主義精神,還要寫出這場固守戰(zhàn)中的軍民關(guān)系,寫出人民群眾對戰(zhàn)爭的貢獻。于是,我把劉家溝設(shè)計為一營住過的村莊,房東大娘的兒子是一營負傷的老兵,在村里擔(dān)任民兵隊長,房東女兒對通信員心存愛慕,村婦救會主任是一位軍屬,丈夫不久前在戰(zhàn)斗中犧牲。整個固守戰(zhàn),民兵也投入戰(zhàn)斗,婦女們負責(zé)照顧傷員。故事發(fā)生在一個農(nóng)家院落,時間從早晨到傍晚的一天之內(nèi),完全符合“三一律”的要求。這個戲?qū)懗龊笕∶队⑿鄣年嚨亍贰4藙〗?jīng)過多次審查,多次修改。我自己覺得寫這個劇本下了大功夫,雖然也演出了,但沒有達到預(yù)期的效果。

記者:這之后您接著又創(chuàng)作了話劇《戰(zhàn)線南移》。

胡可:《戰(zhàn)線南移》是從朝鮮戰(zhàn)場回來后創(chuàng)作的。我是1952年春去的朝鮮戰(zhàn)場,那時戰(zhàn)爭最艱苦的歲月已經(jīng)過去了,敵我雙方處于陣地對峙的階段。戰(zhàn)爭的規(guī)模雖然不大,但是地地道道的現(xiàn)代戰(zhàn)爭。出發(fā)前,主持軍委工作的北京軍區(qū)聶榮臻司令員找我們幾個準備入朝的人談話,他向我們介紹了朝鮮戰(zhàn)場的形勢和戰(zhàn)爭特點,希望我們不但要了解步兵,也要了解其他兵種;不但要了解我們的戰(zhàn)士,也要了解我們的干部和指揮機關(guān);不但要反映志愿軍的英勇,也要反映他們?nèi)绾卧趹?zhàn)爭中學(xué)會和掌握現(xiàn)代戰(zhàn)爭的本領(lǐng)。我正是按照聶帥的要求去朝鮮體驗生活的。我不贊成只靠訪問進行寫作,創(chuàng)作必須親自接觸、親身體驗、親自認識。在朝鮮戰(zhàn)場,我跟著部隊開上一線,跟著他們打下無名高地,親歷了戰(zhàn)爭的全過程,看到了戰(zhàn)爭的各種場面,也學(xué)習(xí)到了現(xiàn)代戰(zhàn)爭的一些知識。我的創(chuàng)作素材是親自體驗得來的,故事的虛構(gòu)也以我的真實感受為基礎(chǔ)。回國的第二年,我寫出了《戰(zhàn)線南移》,在這個劇本里,我回答了我們?yōu)槭裁茨軕?zhàn)勝強敵這個問題,也歌頌了從戰(zhàn)爭實踐中鍛煉出來的一代軍人。

記者:《槐樹莊》在您的創(chuàng)作生涯中也是一部非常重要的作品。您能談?wù)勥@部作品的創(chuàng)作背景和演出情況嗎?

胡可:戰(zhàn)爭年代我長期生活在農(nóng)村,參加過減租復(fù)查和土地改革,也寫過農(nóng)村戲。新中國成立以后,對我國農(nóng)業(yè)合作化運動十分關(guān)注,很想寫一出農(nóng)村戲,而苦于接觸農(nóng)村機會不多。直到1958年我被任命為河北省軍區(qū)石家莊軍分區(qū)副政委,才有了接觸農(nóng)村的機會。而那時正是大躍進年代,我國農(nóng)業(yè)合作化運動已由初級社進入高級社,有的農(nóng)村已成立人民公社了。1958年秋天,我接到北京軍區(qū)的命令,為紀念建國10周年,要我為新成立的戰(zhàn)友話劇團寫一個劇本,須于明年2月完成,以便排演。我本想過個一年半載,多少了解農(nóng)村情況后再考慮創(chuàng)作的,但作為軍人須服從命令,便立即動手。于是考慮以土地改革和農(nóng)業(yè)合作化為背景,寫幾個農(nóng)村人物的經(jīng)歷,而以戎冠秀式的老黨員為主人公。那時盡管對剛剛出現(xiàn)的人民公社還不甚了解,卻覺得戲的結(jié)局應(yīng)以人民公社為背景。在軍分區(qū)進行創(chuàng)作,構(gòu)思和初稿一直得到熟悉農(nóng)村情況的同志們的幫助。但對這種非軍事題材和松散的構(gòu)思,效果如何卻心中無數(shù)。話劇團為進行排演,時來催稿,只能寫一幕交一幕,全劇完成已是1959年4月,而此劇須于“八一”節(jié)前接受審查,為交稿、修改、聽取意見,我多次往來于北京和石家莊。幸福的是,此劇預(yù)演后被軍分區(qū)首長肯定,被軍內(nèi)外觀眾認可,此后話劇多次演出,八一廠并要我將此劇改編為電影劇本。電影由王蘋同志導(dǎo)演,拍攝完正值1962年秋黨的八屆十中全會剛剛開過,反映農(nóng)業(yè)合作化的電影《槐樹莊》受到重視,我作為編劇還獲得總政和軍分區(qū)的獎勵。

“文革”中,原演出單位造反組織為“占領(lǐng)舞臺”而對《槐》劇進行“改編”:刪去原劇郭大娘兒子參軍和犧牲情節(jié)和劉氏父子矛盾情節(jié),讓劇中崔治國作為劉少奇的化身被眾人批判。此劇被不斷“改編”,已面目全非。而說明書上卻一直印著“編劇胡可”,使我感到懊喪和痛苦。粉碎“四人幫”后,我把原劇本收入我的劇作選,以示區(qū)別。原劇本存在的缺陷,歡迎讀者批評。

這部作品凝聚著我的喜悅和苦惱、追求和失誤,就像一個罹有先天疾患的病兒,久久地拖累著我卻又舍不得丟棄。此劇牽連著不同的歷史時期,經(jīng)歷了被表彰、被篡改利用、被“編外”的命運,為我國劇壇所僅見。

記者:1949年7月,您作為部隊文藝代表,參加了第一次全國文代會,還記得當時的情形嗎?

胡可:第一次文代會召開的時候,北平剛解放不久,全國各地的不少文藝家已開始匯聚到北平。當時我28歲,12年前,我參加抗日游擊隊就是從北平出去的,這次回到北平,而且能參加文藝界的盛會,興奮的心情難以言表。在會上,我見到了毛主席、朱老總、周總理等黨的領(lǐng)袖,見到了我崇拜的作家郭沫若、茅盾等。當時有種看法,認為這次大會是解放區(qū)與國統(tǒng)區(qū)兩支文藝大軍的會師,既有延安和各敵后根據(jù)地的文藝工作者,也有來自重慶等大后方文藝界的代表。還有另外一個“會師”,也是解放區(qū)各根據(jù)地、各野戰(zhàn)軍文藝工作者的會師。我是從晉察冀根據(jù)地走出來的,當時的晉冀魯豫、山東解放區(qū)的文藝創(chuàng)作也比較活躍,特別是山東解放區(qū),但是我們對他們的了解不多,各個根據(jù)地、解放區(qū)文藝創(chuàng)作之間的聯(lián)系也是隔絕的。這次文代會上,大家聚到了一起,那種振奮的心情,是難以忘懷的。

文代會期間,還舉行了規(guī)模較大的文藝展演,使我們看到了兄弟單位演出的戲。那時印象深刻的有,陳其通編劇的五幕話劇《炮彈是怎樣造成的》、李之華編劇的獨幕話劇《反“翻把”斗爭》、魏風(fēng)編劇的《劉胡蘭》等。我是搞創(chuàng)作的,感覺自己落后了,受到激勵,我發(fā)誓絕不提待遇、絕不提要求,發(fā)奮搞創(chuàng)作。

記者:今年是新中國成立70年,新中國的文藝也走過了70年。作為親歷者,您認為話劇在新中國的文藝中的作用是什么?對話劇創(chuàng)作的認識又經(jīng)歷了怎樣的過程?

胡可:把文學(xué)藝術(shù)作為宣傳工具,比作投槍、匕首,比作戰(zhàn)鼓、號角,這是革命者在戰(zhàn)爭年代特殊環(huán)境下形成的一種觀念。那時,話劇是作為推動革命戰(zhàn)爭的武器來看待的,而話劇也正因此而獲得發(fā)展。新中國成立以后,話劇在全國范圍內(nèi)承擔(dān)著宣傳黨的政策,團結(jié)教育人民的職能,并繼續(xù)發(fā)展。但隨著變化了的形勢,新的矛盾也開始顯現(xiàn),這矛盾表現(xiàn)在整個文藝工作中,在話劇工作中表現(xiàn)得最為明顯,那就是如何按照藝術(shù)自身的規(guī)律,更好地實現(xiàn)黨對文藝的領(lǐng)導(dǎo)。其實,這一點在戰(zhàn)爭年代不存在或者表現(xiàn)得不夠突出。但是新中國成立后,工具論的弊端、創(chuàng)作的矛盾逐漸暴露出來。那時,審查最多、要求最具體的就是話劇,話劇作者受到的約束也是最多的。黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)簡單地變成了出題目、提要求、審查把關(guān),對文學(xué)藝術(shù)作為創(chuàng)造性精神產(chǎn)品的規(guī)律性問題談得很少,這些都非常不利于話劇的繁榮發(fā)展。如何鼓勵文藝工作者的創(chuàng)造精神,按照藝術(shù)自身規(guī)律來領(lǐng)導(dǎo)文藝工作、話劇工作,開始提到黨的日程上來。

早在延安文藝座談會上,毛主席就已經(jīng)講了文學(xué)藝術(shù)是人類的社會生活在人們“頭腦中的反映的產(chǎn)物”的道理,而且講了“馬克思主義只能包括,而不能代替文藝創(chuàng)作中的現(xiàn)實主義”。1957年,他在《正確處理人民內(nèi)部矛盾的問題》中提出了文藝要百花齊放,學(xué)術(shù)要百家爭鳴的“雙百”方針。這一方針是新中國成立后,根據(jù)變化了的新的矛盾對延安文藝座談會講話的重要補充。“雙百”方針和“二為”方向放在一起,可以說互為條件、不能分割。但是這一點在實踐時卻走了一條曲折的路。1979年舉行的第四次全國文代會上,鄧小平同志代表黨中央發(fā)表了《祝詞》,重申了“雙百”方針和“二為”方向,著重講了正確理解黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)問題,并指出:“文藝這種復(fù)雜的精神勞動非常需要文藝家發(fā)揮個人的創(chuàng)造精神。寫什么和怎樣寫,只能由文藝家在藝術(shù)實踐中去探索和逐步求得解決。在這方面不要橫加干涉。”這段話使新中國成立以來長久困擾著我們的、特別是黨提出“雙百”方針以來長期糾結(jié)不清的黨如何領(lǐng)導(dǎo)文藝工作的問題,終于有了結(jié)論。此后,我國的話劇發(fā)展進入了新的時期,出現(xiàn)了新的局面。

黨的十八大以來,習(xí)近平總書記在文藝工作座談會上的重要講話和在中國文聯(lián)十大、中國作協(xié)九大開幕式上的重要講話,既是針對文藝現(xiàn)狀而言,也是對我國文藝工作幾十年來的經(jīng)驗教訓(xùn)的回顧和總結(jié)。他在講話中要求我們把“以人民為中心”作為創(chuàng)作導(dǎo)向,要求文藝工作者不要當“市場的奴隸”,不要沾“銅臭氣”,強調(diào)必須尊重文學(xué)藝術(shù)自身的規(guī)律,對我國文學(xué)藝術(shù)的發(fā)展具有極強的針對性和指導(dǎo)意義。兩次講話也完全符合我國話劇的發(fā)展現(xiàn)狀。

我國的話劇,已不是當初傳入我國時的模樣。發(fā)展到今天,除了國家和各省市的話劇院團及軍隊的話劇團外,已有一大批民營劇團、業(yè)余演出作為基礎(chǔ),加以同國外優(yōu)秀戲劇的交流,向電影、電視劇的借鑒,向我國戲曲傳統(tǒng)的借鑒,我國話劇一直在發(fā)展中。導(dǎo)演的引領(lǐng)是重要的,而決定作品質(zhì)量的是作品的人物和語言,而這取決于一批敏銳勤奮的劇作家。《雷雨》《日出》等作品之所以常演不衰,根源于作品的質(zhì)量,體現(xiàn)了作者對現(xiàn)實生活的感悟、對人物的熟知和對世界優(yōu)秀話劇經(jīng)驗的領(lǐng)會,是這一切在作者頭腦中深思熟慮的產(chǎn)物。文藝創(chuàng)作最應(yīng)該保護和扶持的就是這種獨立思考和探索精神、獨創(chuàng)精神。正是這種獨立思考和探索精神,使我們擁有了豐富的文學(xué)藝術(shù)遺產(chǎn)。

記者:戲劇要寫人物,寫典型環(huán)境中的典型性格。您認為,人物塑造對于戲劇創(chuàng)作而言的重要性何在?

胡可:人物,指的是行動中的性格,重要的不在于寫他做什么,而在于寫他怎么做。每個人都以自己的方式在行動,由他的人生觀、價值觀、個人經(jīng)歷養(yǎng)成的思維習(xí)慣和行為方式,即性格,性格化細節(jié)、性格化語言。一部戲劇的意義在于人物的意義,在于人物性格所展示的社會內(nèi)容,在于人物自身的矛盾所反映的時代的矛盾。鮮明的人物形象真實可信、使人難忘,戲劇精品莫不是所塑造的人物的成功。劇作家活在自己塑造的人物身上,人物的壽命就是劇作家的壽命。人物和他所處的環(huán)境、時代背景是不可分地聯(lián)系在一起的。寫戲而不熟悉故事的時代背景,是當下某些戲劇、影視作品之大病。寫抗日戰(zhàn)爭期間的事,人物語言中感受不到日寇入侵后對人們生活的影響,沒有帶有當年時代色彩的生活細節(jié)和語匯。寫解放戰(zhàn)爭期間的事,人物語言中感受不到敵我雙方的差別和力量的消長,不懂得“解放戰(zhàn)士”是什么意思,不了解一個怯懦的俘虜兵怎么就一下子成為了我軍的戰(zhàn)斗英雄。

記者:近十幾年,您到劇場看戲雖然不多,卻一直在關(guān)注劇本的創(chuàng)作,留下了很多的讀劇心得,在對劇本的閱讀中,您反復(fù)強調(diào)劇本的文學(xué)性。您認為,文學(xué)與戲劇之間的關(guān)系是什么?

胡可:文學(xué)是文字與讀者的關(guān)系,面對的是讀者;戲劇是綜合藝術(shù),涉及的領(lǐng)域多,面對的是觀眾。戲劇當中只有劇本是文學(xué)。這是討論兩者關(guān)系的前提。曹禺的《雷雨》《日出》最早發(fā)表在文學(xué)雜志上,不是由哪個領(lǐng)導(dǎo)讓他寫,也不是哪個劇團請他寫,他是用戲劇的形式寫的文學(xué)作品。大家看到后,認為可以演出,才有了此后的導(dǎo)演、演員、舞美等。曹禺的戲劇是文學(xué)作品,湯顯祖、關(guān)漢卿、莎士比亞、莫里哀、契訶夫、易卜生等的戲劇都是可供廣大讀者閱讀的文學(xué)作品。在戲劇演出中,劇本是基礎(chǔ)。

我國的話劇就總體而言也不是一直重視文學(xué)性的。話劇在我國得到發(fā)展,重要原因是它可以用來作為宣傳的工具。戰(zhàn)爭年代的話劇普及到部隊官兵和廣大農(nóng)民,強調(diào)的是它的宣傳鼓動作用,雖然也追求人物和語言,卻是通過人物語言去寫問題、寫政策,或者用來作宣傳報道,寫某個戰(zhàn)斗、某個運動,報道事實,見事不見人。后來劇作者們逐漸認識到要寫人物,要寫典型環(huán)境中的典型性格,要重視性格語言。這時才接觸到劇作的文學(xué)性問題。

文學(xué)性來自作家對生活的感悟,來自作家的文思,來自作家對生活原料的加工制作,來自作家的創(chuàng)造性勞動。而這種勞動由個人完成,別人無法代替。劇作者也是文學(xué)作者。希望戲劇界和領(lǐng)導(dǎo)戲劇創(chuàng)作的同志切實把劇作當作文學(xué),使之通過人物形象給人以鼓舞、以信念、以美的享受,而不要把戲劇當成一般的宣傳品,或者著眼于能否賺錢、能否獲獎。