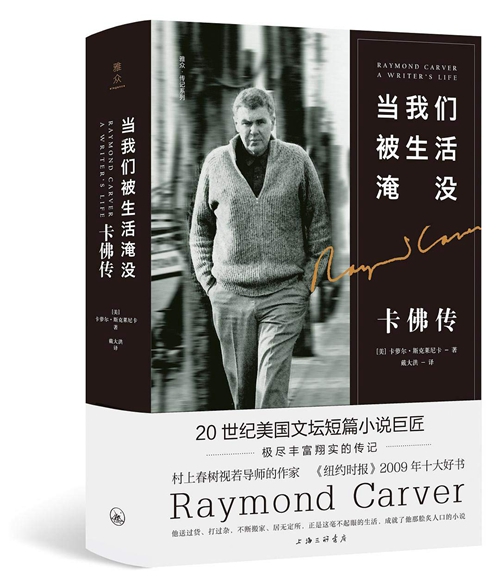

雷蒙德·卡佛:未竟的長篇

卡佛去世后,他的妻子苔絲邀請前來吊唁的客人們參觀了丈夫的書房。

在《巴黎評論》一九八三年的夏季號上,一篇關(guān)于卡佛的采訪詳細(xì)地描述了這間書房:“長長的橡木書桌收拾得干干凈凈,打字機放在L形書桌拐角一側(cè)。桌子上沒有任何小擺設(shè)、裝飾品和玩具。他不是收藏家,對紀(jì)念品和懷舊物件不感興趣。橡木書桌上有時放著一個牛皮紙文件夾,里面夾著修改中的小說。”

888363

沒有賬單,沒有失業(yè),不必再為面包和牛奶日夜奔波。對于二十世紀(jì)八十年代之前的卡佛來說,這間書房所代表的生活異常遙遠(yuǎn)。作為八十年代美國最著名、影響力最廣的短篇小說家,后來居上的卡佛恐怕比他的任何一位同行都清楚,一位自稱為作家的人,在名聲和作品到來之前需要與生活進行怎樣的斗爭,而這種與生活、與寫作進行的斗爭占據(jù)了卡佛一生中的絕大多數(shù)時光。

一九三八年五月二十五日,雷蒙德·卡佛出生在俄勒岡州的克拉茨卡尼。他的父母是四處漂泊以尋求經(jīng)濟穩(wěn)定的阿肯色人。卡蘿爾·斯克萊尼卡在這本近七十萬字的《卡佛傳》中寫道,幼小的卡佛應(yīng)該受到了過分的寵愛,父母“圍繞他的愿望和需要而活著”。

但這并不意味著卡佛所擁有的是一段無憂無慮的童年時光。經(jīng)濟狀況上的不穩(wěn)定很快帶來了其他問題,父親酗酒,婚姻關(guān)系緊張,那些在卡佛小說中反復(fù)出現(xiàn)的家庭問題在成為文字前,過早地進入到這位肥胖且孤獨的少年的生活中。在文集《需要時,就給我打電話》中,卡佛回憶了一段關(guān)于父親酗酒的記憶,他寫道:“我父親回來晚了,我母親已把所有的門從里面鎖上,不讓他進屋。他喝醉了,不停地拽門,我們覺得整個房子都在抖。他最后終于打開一扇窗戶,我母親卻用一只濾鍋朝他眉心打去,把他打昏了。”

如果說兒時經(jīng)歷為卡佛日后的小說創(chuàng)作留下過某種堅固、積極的影響,那大概是家庭之外關(guān)于亞基馬谷的記憶。“那里的生活和我非常熟識的那些人給我的情感生活留了下廣泛而深刻的印象,因此,無論我的境況發(fā)生了多么大的變化,我總是感覺自己回到了那一段時光。”在這塊被哥倫比亞河所環(huán)繞的土地上,卡佛短暫地享有過一段較為穩(wěn)定的家庭生活,他迷上了戶外活動,每周都跟隨父親的一位朋友——名叫桑德邁耶的男人外出打獵釣魚。打獵也逐漸啟發(fā)了卡佛想要“寫點兒什么”的沖動,他開始學(xué)著像寫戶外雜志那樣,把自己的打獵經(jīng)驗記錄下來。

涉及野鴨、鱸魚的經(jīng)歷演變成卡佛小說中另一個經(jīng)常出現(xiàn)的場景。收錄于短篇集《請你安靜些,好嗎?》中的《六十英畝》講述了一個印第安人如何將兩個打獵的青年從自己的土地上驅(qū)逐出去。在卡佛的早期小說《狂怒的季節(jié)》里,他塑造了一個接近于桑德邁耶的主角。這些角色和行為都在小說中得到了鮮活地保留,可亞基馬這塊土地幾乎從未以具體的面貌出現(xiàn)在卡佛筆下。沒有鮮明的時代特征,沒有地域感,在二十世紀(jì)后半葉這個動蕩與理想沖撞的年代,卡佛的主角們目所能及的只有房子、車子、工作和家人。

也許,這場斗爭在卡佛的童年時期就已經(jīng)悄悄開始了,但一直要等到一九五七年,卡佛真正決定把寫作納為自己的人生目標(biāo)時,斗爭才變得圓滿。一九五七年,卡佛與瑪麗安·伯克結(jié)婚,同年年底,他的第一個孩子出生;一九五八年,這對年輕夫妻搬往加州。在面對《巴黎評論》的采訪時,卡佛說:“我想我走過和住過的地方太多了,現(xiàn)在失去了方向感和地域感,對任何地方都沒有‘根’的感覺。”就這樣,年僅二十歲的卡佛和十九歲的瑪麗安開始了更甚于父輩的漂泊之路。

卡佛的詩全集《我們所有人》中收錄了一首題為《婚姻》的詩:

那是清晨,鳥兒們都出去了。

后來,他用一把椅子

把門撐開,好讓春天的空氣和光線進來。

父母的婚姻生活對年幼的卡佛造成的是情感上的顫栗,瞬間的恐懼,長久的哀傷和孤獨。等到他親歷自己和瑪麗安的婚姻時,他開始察覺到,事件與情感背后,彼此選擇互相傷害的目的是為了逃脫。“把門撐開,好讓春天的空氣和光線進來。”敘述者開始在孤身一人的清晨渴望從門的另一側(cè)獲取暫時的解脫。

這并不意味著在卡佛的眼里,他的父母,包括他與瑪麗安不夠恩愛。在《火》一文中,卡佛寫道:“有很多很多年,我和妻子搬來搬去,就為了頭上能有片屋頂,桌上能放上面包和牛奶。”只是當(dāng)愛情和窘迫的生計捆綁在一起時,誰會去為前者辯護?這種對婚姻的認(rèn)知在卡佛筆下成為主角們始終要面臨的困境,他們不得已消耗彼此間的信任、為各自的窘境買單,還要依靠它維持岌岌可危的現(xiàn)狀。

但卡佛已經(jīng)足夠幸運。在搬家已成常態(tài),貸款上學(xué)、養(yǎng)孩子、換工作接踵而至的生活里,卡佛在看不到出路的寫作過程中變得好像一個敏感脆弱的大男孩,瑪麗安擔(dān)任起那個給予卡佛認(rèn)可和支持的角色。她放棄了進修的機會,花費更多的精力尋找“牛奶和面包”。回憶錄里,瑪麗安把自己看作是在“雷的寫作活動與我們的家庭之間走鋼絲”。

這種生活狀態(tài)一直從五十年代末持續(xù)到七十年代初。一九六七年,卡佛的短篇小說《請你安靜些,好嗎?》首次被選入《一九六七年美國最佳短篇小說集》,卡佛慶祝這件事的方式是帶著書睡了一晚。次月,卡佛獨自一人前往法院,接受自己的破產(chǎn)判決。

隨著第一篇小說取得“成功”,卡佛又有《六十英畝》、《肥胖》、《鄰居》等寥寥幾篇在雜志和選集上發(fā)表。這些成果并沒有幫他積累多大的聲譽,也未能有效地解決他和瑪麗安的生活狀況。對于卡佛來說,這十多年來的創(chuàng)作歷程屬于習(xí)慣和風(fēng)格的養(yǎng)成期。雜務(wù)纏身,他沒有足夠的時間和精力去構(gòu)思長篇小說,卡佛養(yǎng)成了隨時寫一些短詩,兩三天完成一篇短篇的創(chuàng)作習(xí)慣,然后在一次次的修改中讓作品成型。至于這種日后被無數(shù)作家模仿的風(fēng)格,與兩個人密切相關(guān)。

其中一位是卡佛1958年小說創(chuàng)作課的教員約翰·加德納——成名于七十年代的小說家。加德納教給卡佛的是用準(zhǔn)確的語言表達(dá)準(zhǔn)確的意思,“別寫得跟煙灰色的玻璃似的。”他的《狂怒的季節(jié)》就是在加德納的指導(dǎo)下完成的。可以說,卡佛日后形成的那種以凝練簡潔的文風(fēng)、敘事上的空缺和情緒的留白,塑造現(xiàn)實感和隱喻疊加的創(chuàng)作風(fēng)格,很大程度上受到了加德納的啟發(fā)。在《約翰·加德納:作為老師的作家》中,卡佛覺得自己欠了加德納太多:“但我把自己看作得到過他的批評和他慷慨鼓勵的最幸運的人。”

另一位則是彼時卡佛的小說編輯戈登·利什。與利什的合作經(jīng)歷可能是卡佛創(chuàng)作生涯中最受爭議的部分。當(dāng)時聲望不高的卡佛并沒有多少可供選擇的作品發(fā)表渠道,就任于《先生》雜志的利什是為數(shù)不多賞識卡佛的人,但利什對稿件的處理似乎超出了編輯的范疇,他未經(jīng)卡佛同意就對稿件中的字句段落進行刪改。這種做法讓卡佛在急需認(rèn)可和自我懷疑間來回?fù)u擺。結(jié)果是,卡佛在懇求利什還原稿件無望的情況下默許了這一切。

一九七六年,短篇小說集《請你安靜些,好嗎?》在利什的“幫助”下出版。這是卡佛的第一部小說集,書的獻(xiàn)辭頁寫著:“謹(jǐn)以此書獻(xiàn)給瑪麗安。”書中的《學(xué)生的妻子》、《請你安靜些,好嗎?》和《他們不是你丈夫》等短篇都在不同程度上被利什修改過。

卡佛的筆記本上寫著契訶夫的一句話:“沒有必要描寫很多人物,重心應(yīng)放在兩個人身上:他和她。”卡佛表示契訶夫是自己最欽佩的作家,而他抄寫的這句話也概括了他自己小說中的某些特質(zhì)。比如那些走向不明的開放式結(jié)局;比如服務(wù)生、職員、丈夫和妻子是他作品中永遠(yuǎn)的主角。還有他在婚姻過程中沉淀下來的對于男女關(guān)系的思考,在后期出版的《當(dāng)我們談?wù)搻矍闀r我們在談?wù)撌裁础贰ⅰ洞蠼烫谩防铮梢酝ㄟ^看似平常的,沒有惡意的對話展現(xiàn)男女之間微妙的緊張關(guān)系,被省略的敘事段落形成加德納所說的——“煙灰色的玻璃”。那是對婚姻和家庭毫不做作的隱喻,文字背后可能潛藏著冷漠、背叛,甚至暴力。

收錄在《大教堂》中的《小心》講述了妻子去找與自己分居的丈夫進行一場談話,丈夫因為耳朵被堵住沒法將對話進行下去。小說的大部分篇幅描述了妻子如何幫助丈夫掏耳朵,結(jié)尾以妻子離開告終。卡佛沒有在小說中提及這場談話的內(nèi)容,而借妻子之口說出的:“勞埃德,我們得談?wù)劇2贿^,事兒只能是一樣一樣地干了,誰著急都是瞎掰。”暗示了他們似乎面臨著離婚或者別的問題。丈夫耳朵被堵可以理解為他在逃避這場談話,同時也暗示了他們之間存在著一個始終阻礙事情向前發(fā)展的隔閡,彼此都無能無力,如同這場談話并沒有取得任何成效。這是卡佛小說中的角色面臨的又一個困境,他們渴望改變現(xiàn)狀,但卻做不到,只能眼睜睜地看著一切變得不再有意義。

因此,“極簡主義”并不意味著這些小說在視野上的狹隘。日后被貼在卡佛身上的這個標(biāo)簽如同契訶夫的“他和她”,只能當(dāng)作部分有效。

斯克萊尼卡在《卡佛傳》中寫下:“由于《請你安靜些,好嗎?》的出版,一九七六年似乎成為美國短篇小說的現(xiàn)實主義開始復(fù)蘇的一年。”對卡佛來說,這是斗爭即將告終的一年。一九七七年,卡佛完全戒掉了酒;一九八三年,卡佛出版了他的代表作《當(dāng)我們談?wù)搻矍闀r我們在談?wù)撌裁础罚诙潭處讉€月時間里,一萬五千冊精裝本已經(jīng)售出而且開始加印。

四十五歲了,卡佛迎來了自己的職業(yè)巔峰,未來第一次變得清晰可見。這些偶然中必然得到的一切讓卡佛覺得自己如此幸運,他的生活狀態(tài)也發(fā)生了巨大的改變。一九八二年,卡佛與瑪麗安離婚,他的第二任妻子是同為作家的苔絲。他不再接觸煙酒,變得自信了一些,寫作狀態(tài)愈漸平穩(wěn),用了一年時間就完成了自己最滿意的短篇集《大教堂》。卡佛表示《大教堂》“和我早期的小說不同,寫它時我有種開竅的感覺”。

也許卡佛可以做到更多。他擁有了充足的創(chuàng)作空間,不必去擔(dān)心面包和牛奶的問題,也許,他能夠在那間敞亮的書房里完成自己一直以來想寫的長篇小說。也許,他可以為20世紀(jì)的美國文學(xué)帶來更多。

一九八八年八月二日,卡佛因癌癥去世。斯克萊尼卡在傳記中寫道:“第二天凌晨,雷的呼吸越來越困難。埃斯蒂斯叫醒了苔絲。她手撫著雷輕聲與他說話,但是,卡佛沒有回答或睜開眼睛。”卡佛的長篇小說《奧古斯丁筆記本》的片段收錄在《需要時,就給我打電話》中,他答應(yīng)寫給出版商希爾斯的另一部長篇也未能完成。

美國后現(xiàn)代作家E·L·多克托羅把寫長篇小說比喻為:“在霧夜里開車長途旅行:盡管你只能看到前方碑車燈照亮的那一段道路,但是只要你有一張地圖,那就可以走完全程。”卡佛如同那個霧夜中的旅人,他的寫作和生活長久以來只屬于那被車燈照亮的一段道路。他沒有地圖,他無法得知路的更前方等待他的將是什么,但他確實耗盡了自己走完了全程。而這里不再有一個卡佛式的開放結(jié)局,事實確鑿無比:雷蒙德·卡佛死了,一切結(jié)束了。