為什么胡適的許多著作都只有上半部?

《白話文學(xué)史》初稿寫于1921年,胡適幾經(jīng)增刪修改,于1928年由新月書店出版了上卷。而下卷則終不能問世,與胡適的《中國哲學(xué)史大綱》同命運(yùn),黃侃曾因此調(diào)侃胡適是“著作監(jiān)”,寫書總是“絕后”。話雖然陰損,但想必道出了當(dāng)時許多胡適的讀者的共感。

1929年9月上海《革命周報》上有文章說:“我去冬在報上看見胡先生的《白話文學(xué)史》上卷出版的廣告,心中異常歡喜,因為渴望了許久的名著居然也出版了。同時心中又起了一種莫名其妙的不快之感。為什么緣故呢?因為我知道胡先生原是一個有著作能力,而又肯努力的人,不過是他的大著每每只出上卷,以下的便死也不肯出來了。他的《哲學(xué)史大綱》上卷不是出版了多年,銷售過了幾萬份嗎?可是下卷直至今連出版的消息都未聽見。此次文學(xué)史上卷總算是出版了,但下卷不知又要到何時才能出來。好在有一位疑古玄同先生為愛讀胡先生的大著的人們向他提了一個嚴(yán)重的抗議,胡先生也親自在他的序里擔(dān)保兩三年之內(nèi)必定把下卷弄出,這話大概有幾份可靠吧?”

事實證明,為《白話文學(xué)史》封面題字的“疑古玄同先生”的“嚴(yán)重的抗議”沒有起到多大作用,而胡適本人的擔(dān)保也并不可靠。時人和后來的研究者都關(guān)注過胡適這種“斷尾”的寫作現(xiàn)象,也紛紛臆測過外因與內(nèi)因。溫源寧這樣分析其中的原因:

《中國哲學(xué)史大綱》上卷封面

適之為人好交,又善盡主誼。近來他米糧庫的住宅,在星期日早上,總算公開的了。無論誰,學(xué)生,共產(chǎn)青年,安福余孽,同鄉(xiāng)客商,強(qiáng)盜乞丐都進(jìn)得去,也都可滿意歸來。窮窘者,他肯解囊相助;狂猖者,他肯當(dāng)面教訓(xùn);求差者,他肯修書介紹;向?qū)W者,他肯指導(dǎo)門徑;無聊不自量者,他也能隨口談?wù)剮拙渌自挕5搅艘龟@人靜時,才執(zhí)筆做他的考證或?qū)懰娜沼洝5且虼耍焐谱錾暇頃?/p>

在溫源寧看來,因為誰都把胡適之視為“我的朋友”的緣故,導(dǎo)致胡適應(yīng)酬太多,遂成“最好的上卷書作者”。胡適在美國留學(xué)期間即已深交的朋友陳衡哲也說:“林語堂說胡適是最好的上卷書作者,這話幽默而真實。胡先生太忙了,少去證婚,少去受捧,完成未完的下卷多好!”

為胡適作傳的胡不歸則認(rèn)為,胡適之所以是“半部博士”,是因為:“第一,他的興趣太廣了。哲學(xué)的問題沒有做完,歷史考證的興趣又引起他了。文學(xué)的作品才寫得一半,政治的理論又發(fā)生了。這樣,所以使他不能專心。第二,他對于著作是極其慎重的,不肯輕易發(fā)表……”有研究者據(jù)此總結(jié)道:

胡適的白話文學(xué)史和他的中國哲學(xué)史大綱一樣,只有上半部分,沒有下半部分。之所以沒有續(xù)寫,原由可以有很多,我們可以有多種設(shè)想,如1928年之后,胡適聲譽(yù)日隆,一面有大量的行政事務(wù)和學(xué)術(shù)事務(wù)要處理,另一面還要整理國故(如著《淮南王書》),考訂佛學(xué)(如出版《神會和尚遺集》、撰寫《菏澤大師神會傳》等),但筆者個人的揣測,是胡適對續(xù)寫沒有了興趣和熱情。

胡適像

盡管宋以后大量的話本、戲曲、小說等都是白話文學(xué)史的上好材料,特別是元代,無論是雜劇、散曲還是小說,均最符合胡適的標(biāo)準(zhǔn),(當(dāng)時胡適曾以為施耐庵、羅貫中都是元末的人)。

但是那些開創(chuàng)性的思想已經(jīng)在上半部分得到了較充分的闡釋,區(qū)分文學(xué)作品的價值和質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)既是以白話為準(zhǔn),似乎要說的話已經(jīng)不多,或者說一部白話文學(xué)史到此已經(jīng)完成,除非從社會學(xué)角度或敘事學(xué)角度等方面再辟新路。

另外,他的白話文學(xué)思想也部分為學(xué)界所接受,或者說是五四一代人的共識,如陳獨(dú)秀、魯迅、傅斯年等均有相似的表述,再如鄭振鐸,其《插圖本中國文學(xué)史》和其后的《中國俗文學(xué)史》顯然也是受這一思潮深刻影響。

胡適沒有續(xù)寫下去的個中原因可能尚待進(jìn)一步挖掘。但如果回到《白話文學(xué)史》問世伊始的歷史現(xiàn)場,文壇當(dāng)時對此書的評價也是需要考慮的一個因素。證諸當(dāng)年輿論界的評論,對此書持批評態(tài)度的也大有人在。

《白話文學(xué)史》的上卷共十六章,從漢朝民歌寫到唐朝新樂府,側(cè)重的是白話文學(xué)發(fā)展史。盡管本書名為《白話文學(xué)史》,但胡適立意更為高遠(yuǎn),在《白話文學(xué)史·自序》中稱:“這書名為‘白話文學(xué)史’,其實是中國文學(xué)史。”因為“‘白話文學(xué)史’就是中國文學(xué)史的中心部分。中國文學(xué)史若去掉了白話文學(xué)的進(jìn)化史,就不成中國文學(xué)史了,只可叫做‘古文傳統(tǒng)史’罷了。”恰如王瑤所說:“幾乎每一位研究中國文學(xué)學(xué)者的最后志愿,都是寫一部滿意的中國文學(xué)史。”

《新月》上該書的廣告即稱“本書特別注重‘活文學(xué)’的產(chǎn)生與演進(jìn),但于每一個時代的‘傳統(tǒng)文學(xué)’也都有詳明的討論”,這肯定道出了胡適“實則中國文學(xué)史”的本意。而關(guān)于“白話文學(xué)”的“白話”,胡適則說:“‘白話’有三個意思:一是戲臺上說白的‘白’,就是說得出、聽得懂的話;二是清白的‘白’,就是不加粉飾的話;三是明白的‘白’,就是明白曉暢的話。”

胡適正是借助這種“白話”觀去篩選中國古代文學(xué),篩子上剩下來的即是白話文學(xué):“依這三個標(biāo)準(zhǔn),我認(rèn)定《史記》《漢書》里有許多白話,古樂府歌辭大部分是白話的,佛書譯本的文字也是當(dāng)時的白話或很近于白話,唐人的詩歌———尤其是樂府絕句——也有很多的白話作品。這樣寬大的范圍之下,還有不及格而被排斥的,那真是僵死的文學(xué)了。”

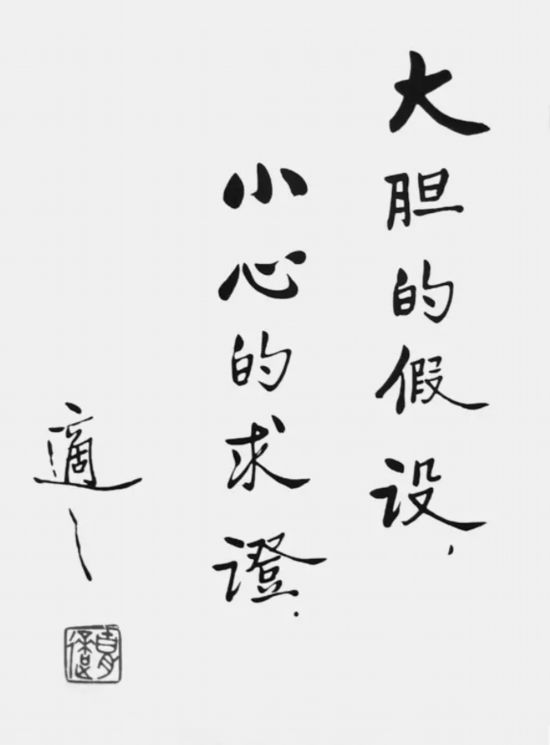

胡適手跡

這一系列的表述,都引發(fā)了文壇的商榷。

批評的焦點之一是胡適在序中強(qiáng)調(diào)的“這書名為‘白話文學(xué)史’,其實是中國文學(xué)史”的表述。在《新月》雜志登出的廣告中也把《白話文學(xué)史》提升到“今日唯一的中國文學(xué)史”的高度:

作者本意只欲修改七年前所作《國語文學(xué)史》舊稿,但去年夏間開始修改時,即決定舊稿皆不可用,須全部改作。此本即作者完全改作的新本,表現(xiàn)作者最近的見解與工力。本書特別注重“活文學(xué)”的產(chǎn)生與演進(jìn),但于每一個時代的“傳統(tǒng)文學(xué)”也都有詳明的討論。故此書雖名為《白話文學(xué)史》,其實是今日唯一的中國文學(xué)史。

這種宣傳策略以及胡適自己的說法,引起了書評人的一致詬病。如1929年《清華周刊》發(fā)表署名文章《評胡適白話文學(xué)史上卷》,即稱讀胡適的這部《白話文學(xué)史》“處處感覺到他的偏見,武斷,雜亂無系統(tǒng),這或者是‘白話’兩個字,害了他理想中的中國文學(xué)史吧?可是他又說:‘這書名為白話文學(xué)史,其實是中國文學(xué)史。’要是胡先生真?zhèn)€不客氣,說它是中國文學(xué)史,那么,我們對于這書的批評,便更要加多了”。

上海《革命周報》上發(fā)表文章《讀胡適之先生的〈白話文學(xué)史〉》說:“胡先生在序中說‘這書名為白話文學(xué)史,其實是中國文學(xué)史’。我讀了之后,總覺得有些文不對題。一,中國文學(xué)史應(yīng)當(dāng)從有文學(xué)作品時說起,而胡先生卻從漢朝說起。二,胡先生的文學(xué)史中所舉的例,都是韻文(詩和詞),所舉的代表作家亦是韻文作家,而對散文及散文作家卻一字不提,似乎只認(rèn)韻文才是白話或近于白話的文學(xué)作品的樣子其實這是胡先生的偏見。”

批評的焦點之二是胡適對“白話”的理解。《一般》雜志刊載署名楊次道的文章,就胡適關(guān)于“白話”的核心議題加以評說:“即就適之‘白話文學(xué)’的主張而言,一,說得出聽得懂,二,不加粉飾,三,明白曉暢其實這都是修辭學(xué)上最低的限度,并不是修辭上最高的能事。而且同一篇作品,在你看了清楚明白,在他看了曲折深奧。仁者見仁智者見智,原無一定的標(biāo)準(zhǔn)。”與錢鍾書、吳晗、夏鼐并稱為清華“文學(xué)院四才子”的張蔭麟也撰文指出胡適此書定義混亂,篩選和褒貶多由主觀的毛病,在復(fù)述了胡適關(guān)于白話的三個“意思”之后,作者寫道:

吾人觀此定義,其最大缺點,即將語言學(xué)上之標(biāo)準(zhǔn)與一派文學(xué)評價之標(biāo)準(zhǔn)混亂為一。夫樸素之與華飾,淺顯之與蘊(yùn)深,其間是否可有軒輊之分,茲且不論,用文言之文法及Vocabulary為主而淺白樸素之文字,吾人可包括之于白話,然用語體亦可為蘊(yùn)深或有粉飾之文筆。吾人將不認(rèn)其為白話文乎?胡君之所謂白話,非與文言之對待,而為Wordsworthian之與Non-Wordsworthian之對待。審如是,則直名其書為中國之Wordsworthian文學(xué)史可耳。何必用白話之名以淆觀聽哉?

在當(dāng)年諸種評論文章中,張蔭麟的這篇精心之作堪稱最具有客觀性和學(xué)理性。其客觀性同時表現(xiàn)在并未把《白話文學(xué)史》一棍子打死,而對其突出貢獻(xiàn)也有中肯的評價:

此書之主要貢獻(xiàn),蓋有三焉。

(一)方法上,于我國文學(xué)史之著作中,開一新溪徑。舊有文學(xué)通史,大抵縱的方面按朝代而平鋪,橫的方面為人名辭典及作品辭典之糅合。若夫趨勢之變遷,貫絡(luò)之線索,時代之精神,作家之特性,所未遑多及,而胡君特于此諸方面加意。

(二)新方面之增拓。如《佛教的翻譯文學(xué)》兩章,其材料皆前此文學(xué)史上作家所未曾注意,而胡君始取之而加以整理組織,以便于一般讀者之領(lǐng)會也。

(三)新考證,新見解。如《自序》十四及十五頁所舉王梵志與寒山之考證、白話文學(xué)之來源及天寶亂后文學(xué)之特別色彩等,有極堅確不易者。至其白話文之簡潔流暢,猶余事也。

而同樣從方法論和世界觀的角度立論的是李澤厚:“胡適自己以及所謂‘胡適派’的許多人的工作,都多半表現(xiàn)為一些細(xì)枝末節(jié)的考證、翻案、辨?zhèn)蔚鹊取涂傮w來說,胡適以及‘胡適派’的學(xué)者們對中國通史、斷代史、或思想史、哲學(xué)史,都少有具有概括規(guī)律意義的宏觀論點、論證或論著。”“他之所以永遠(yuǎn)不能完成他的《中國哲學(xué)史》,而花幾十年去搞《水經(jīng)注》的小考證,都反映了、代表了、呈現(xiàn)了他的這種方法論,而且這不止是方法論,同時是他的世界觀和個性特點。”李澤厚的評價或許揭示的是胡適的兩部斷尾史的下卷難以為繼的更內(nèi)在的原因。