孫楷第誕辰120周年:他是古典小說戲曲文獻(xiàn)研究的奠基人

今年是中國現(xiàn)代小說戲曲研究的開拓者和奠基人孫楷第先生誕辰120周年。

孫楷第1898年出生于河北滄縣,1922年考入北平高等師范國文系,師從楊樹達(dá)、黃侃、黎錦熙、高步瀛、陳垣、傅增湘等近代文史研究的大師級學(xué)者,他自身的治學(xué)深受乾嘉學(xué)派的影響。

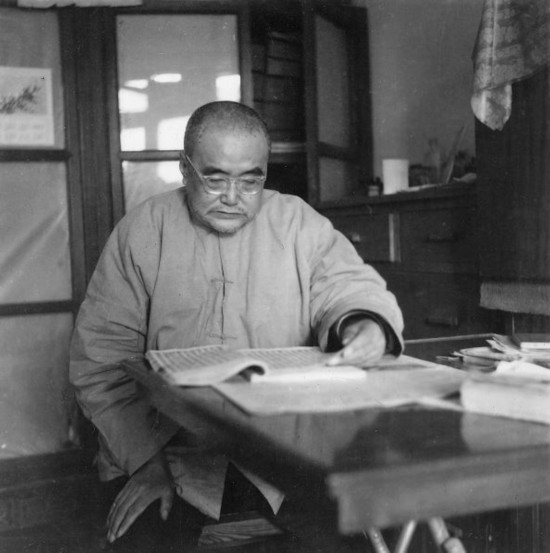

孫楷第

抗戰(zhàn)勝利后,孫楷第任北京大學(xué)、燕京大學(xué)教授,1953年,他由北京大學(xué)調(diào)入當(dāng)時(shí)新成立的中國科學(xué)院文學(xué)研究所(即今天的中國社會科學(xué)院文學(xué)研究所)任研究員,一直到他去世。

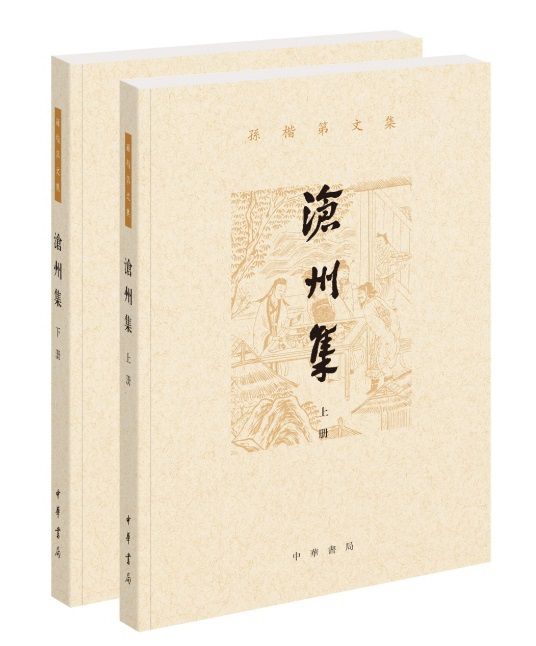

孫楷第從上個(gè)世紀(jì)三十年代起,將研究的主要精力放在中國通俗小說和戲曲方面,先后出版了《日本東京所見中國小說書目》《大連圖書館所見中國小說書目》《中國通俗小說書目》《也是園古今雜劇考》《元曲家考略》《滄州集》《滄州后集》等著作。

研討會現(xiàn)場

今年,為了紀(jì)念孫楷第先生誕辰120周年,中國社科院文學(xué)所、《文學(xué)遺產(chǎn)》編輯部和滄州師范學(xué)院特地共同舉辦學(xué)術(shù)研討會,并在孫楷第先生的家鄉(xiāng)河北滄州市舉行。同時(shí)“孫楷第文集”也由中華書局再版發(fā)行。

參加“紀(jì)念孫楷第先生120周年誕辰學(xué)術(shù)研討會”的有孫楷第哲嗣孫泰來、陳瑩夫婦、南開大學(xué)歷史學(xué)院許檀教授、中華書局副總編輯李占領(lǐng)、南京大學(xué)文學(xué)院苗懷明教授、暨南大學(xué)文學(xué)院王進(jìn)駒教授、中國藝術(shù)研究院戲曲研究所戴云研究員、社科院文學(xué)所吳光興、鄭永曉研究員等多位學(xué)者專家。研討會內(nèi)容圍繞孫楷第古代小說研究成果和貢獻(xiàn)以及與會學(xué)者對于中國古代小說戲劇研究的最新成果展開。

社科院文學(xué)所研究員吳光興看來,孫楷第先生的成就,是文學(xué)研究所與文學(xué)所古代文學(xué)學(xué)科最可寶貴的歷史財(cái)富,也是國內(nèi)國際中國古典小說戲曲研究、特別小說戲曲文獻(xiàn)目錄研究方面的典范。“簡單地比方,以小說研究為例,如果說魯迅《中國小說史略》代表古代小說理論論述的高度,那么,孫楷第先生的小說文獻(xiàn)目錄論著,則標(biāo)志著研究的深度。他是學(xué)科名副其實(shí)的‘開拓者’與‘奠基人’。一代一代的後學(xué)者,在他開辟的道路上奔跑、在他奠定的地基上建構(gòu),自然永遠(yuǎn)感念他的勞績與奉獻(xiàn)、也有必要研討他的智慧與經(jīng)驗(yàn)。”

“孫楷第先生的治學(xué)風(fēng)格,移乾嘉考據(jù)學(xué)以治小說、戲曲等中國傳統(tǒng)俗文學(xué)。方法傳統(tǒng)、正派,研究領(lǐng)域新興并‘預(yù)流’。治學(xué)風(fēng)格、學(xué)術(shù)類型,類似王國維的宋元戲曲研究。”

“滄州老人”孫楷第

孫楷第哲嗣孫泰來講述了父親同滄州的情誼。“父親自從22歲離開家鄉(xiāng),就再沒能回到這里,但家鄉(xiāng)對他的影響是終生的,小到吃穿住行,大到做人做事論學(xué)。父親晚年所有的筆記本上都自號‘滄州老人’。”

年少在家鄉(xiāng)時(shí),孫楷第因?yàn)榕既坏臋C(jī)會,遇到國民黨元老張繼的父親張以南。“我父親自小就很聰明,念了很多書,過目不忘,張以南也有聽說過,因此和我父親見面。見面后讓我父親作文,并稱贊寫得很好,還送書給我父親。張以南和曾擔(dān)任過民國內(nèi)閣教育總長的傅增湘先生是蓮池書院的同學(xué),這都為我父親以后的發(fā)展創(chuàng)造了很有利的條件。”

年輕時(shí)的孫楷第

“我父親在滄州也同傅增湘先生見過面。傅增湘曾任直隸提學(xué)使,到滄州察學(xué),見我父親作文速度非常快,也不打草稿,于是就把我父親的作文拿去看,并在上面批語:‘氣勢暢旺’。但那時(shí)我父親才10來歲,所以沒有和傅先生有更多的接觸。”

1922年孫楷第離開滄州的時(shí)候,張以南對他寄予厚望,為他寫信,推薦他到北京找傅增湘先生。“如此,我父親到北京再一次見到了傅增湘,傅先生對我父親治學(xué)和做事方面都帶來很大幫助,比如聽說他要研究《柳子新論》,就讓他兒子送來兩個(gè)很好的明代版本。我父親到日本搜集中國古代小說,傅先生也提供了一定資助。”

“滄州人都非常重感情,在我父親一生中,我沒見他流過幾次眼淚。他去世前在305醫(yī)院住院時(shí)跟我說起1949年傅先生彌留之際,他到北京西城石老娘胡同探望傅先生,出來后在胡同里走,不禁流下了眼淚。因此,滄州對我父親的影響非常大,在滄州的經(jīng)歷為我父親的為人處世打下了基礎(chǔ)。例如勤儉節(jié)約,我父親到日本尋書,只帶了350塊大洋,每天中午只就著水吃面包。另外我父親沒穿過西裝,沒戴過手表,一生都是保持著在滄州時(shí)的穿衣習(xí)慣。”

《滄州集》

吳光興也講到,孫楷第在北京求學(xué)與工作,離家鄉(xiāng)并不遙遠(yuǎn),然而,他對故鄉(xiāng)滄州深切眷戀的情懷,特別感動人。“大學(xué)時(shí)代他有‘滄州才子’的美譽(yù);每一位讀他書的後學(xué),都知道先生的家鄉(xiāng)‘滄州’。他給匯集自己許多不朽之作的論文集取名《滄州集》,晚年又續(xù)出《滄州後集》,與‘滄州’一起傳名宇內(nèi)、流芳百世,飽含了多少‘濃濃的鄉(xiāng)愁’。”

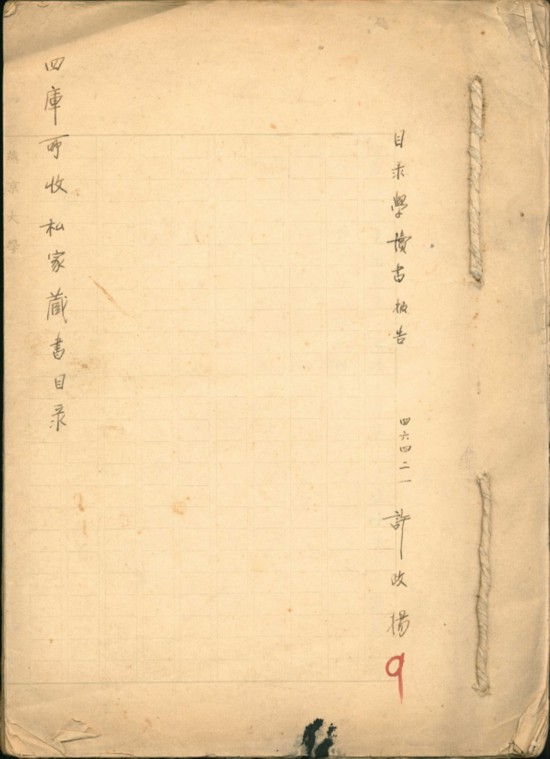

孫楷第的藏書

孫楷第的一生都奉獻(xiàn)給了他所熱愛的學(xué)術(shù)事業(yè),但晚年藏書遺失一事對他的打擊很大。孫泰來也就此事專門做了說明與澄清。

“社會上有種誤傳,說是我們家人將藏書處理了。文學(xué)所是學(xué)部去干校的先遣單位,從動員到啟程,中間只有一個(gè)星期的時(shí)間。就像楊絳在《干校六記》里所說,‘人走家搬’。當(dāng)時(shí)北京的拍賣行完全爆滿,那時(shí)紅木家具幾乎是塊八毛就可以搬回家。我父親當(dāng)時(shí)想把書給北京圖書館,但對方不愿意接收,也找過其他一些單位,都不愿接收。因?yàn)槟菚r(shí)把這種古籍當(dāng)作‘四舊’,因此也沒有寄存在朋友那里,怕給別人添麻煩。萬般無奈下找到了中國書店。我父親給中國書店來的人講了幾句我認(rèn)為十分重要的話。他說:‘我的書是人民給我錢買的,我去干校,我要把書再還給人民。我今天把這些書送給你們。’”

當(dāng)時(shí)中國書店來了三位同事,最后只講了一句話:“我們要按照黨的政策辦事”。這些工作人員是前門中國書店的,但為了方便,把書運(yùn)到了距離更近的海淀中國書店。

后來因?yàn)閷O泰來在燕山,兩個(gè)星期才回一次家,中國書店便通知親戚前去,交給他426.67元錢,意思是作為購書款。“當(dāng)時(shí)這位親戚提出:這么大的事情,應(yīng)該和當(dāng)事人談。因?yàn)樽畛跽f好是送書。但中國書店的工作人員說,你先把錢拿走,其他問題以后再說。便要求中國書店打了一張白條,底下還有一個(gè)中國書店的章,現(xiàn)在這張白條還在我們手中。”

孫楷第晚年留影

“失去這批藏書,給我父親晚年帶來極大的痛苦。我父親雖然身體不好,看起來又瘦又弱,但其實(shí)是個(gè)外柔內(nèi)剛的人。當(dāng)時(shí)中國書店把藏書拉走時(shí),我感覺我父親的內(nèi)心痛苦到了極點(diǎn)。今年北京的德寶拍賣會·忘得亭專場上有一批我父親當(dāng)年散失的書,既然‘文革’期間,我父親的藏書全部失去了,今天再在拍場上出現(xiàn)這些書,我也不會再有什么計(jì)較。”

社科院文學(xué)所研究員劉倩也曾就孫楷第藏書失散一事撰文論述,所依據(jù)的主要材料為1972年8月9日孫楷第給周恩來總理上書求援的親筆信函以及孫泰來的回憶講述。

在給周恩來總理信函后,還有孫楷第憑記憶開具的不完全的藏書目錄。根據(jù)劉倩的總結(jié),主要分為七個(gè)部分:解放后新出版的書,經(jīng)部共34種,史部共116種(“目錄類”作品有近60種),子部105種,集部128種,叢書15種,雜志1種,除此之外還有筆記手稿。而在1969年11月中國書店前門收購處開具的收購“白條”,則將孫楷第藏書分成三類:1,古舊書,20種,297元;2,魯迅全集1部、馬恩全集13種,33.47元;3,古舊書,660公斤,196.20元(包括書箱4個(gè)、書架3個(gè))。據(jù)劉倩分析,第一類“古舊書”,大概就是所謂的珍本、善本。

據(jù)劉倩所述,自1972年至1986年孫楷第去世,在長達(dá)15年的時(shí)間里,孫楷第無論以一己之力還是尋求有關(guān)部門幫助協(xié)調(diào),都未能從中國書店取回自己的全部藏書。在與中國書店的多次交涉中,“唯一的成果,便是1980年11月5日,由社科院文學(xué)所出資贖買,換回了六捆雜亂無序的書籍。”

從孫楷第藏書中發(fā)現(xiàn)的許政揚(yáng)讀書報(bào)告封面(許檀 提供)

經(jīng)過社科院文學(xué)所研究員楊鐮及家人朋友的多年收集,目前找回了少量孫楷第批校的自著書和手稿,包括《也是園古今雜劇考》(由曾任八一電影制片廠政委的慕湘將軍自中國書店購得一本,于1981年7月親自登門送還孫先生)、六本《滄州集》(楊鐮留心收得其中五本;剩余的最后一本,乃社科院文學(xué)所青年學(xué)者程凱博士無意得之于琉璃廠舊書店,2006年聞訊后欣然捐出)和《曲錄新編》手稿六冊。《讀曲札記》手稿卻至今下落不明。