網(wǎng)絡(luò)文學(xué)20年典文·好文榜單發(fā)布

《中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)20年·典文集/好文集》是“北京大學(xué)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)研究論壇”推出的“學(xué)院榜”。這個論壇由我和北大一批從小“看網(wǎng)文長大”的青年學(xué)子組成,是一個以“學(xué)者粉絲”自命的學(xué)術(shù)趣緣群體。

自2015年起,我們逐年推出網(wǎng)絡(luò)文學(xué)年度推薦榜,由漓江出版社以“漓江年選”的形式出版《2015/2016/2017中國年度網(wǎng)絡(luò)文學(xué)》,此外推出了《網(wǎng)絡(luò)文學(xué)經(jīng)典解讀》(北京大學(xué)出版社2016年)、《破壁書——網(wǎng)絡(luò)文化關(guān)鍵詞》(北京三聯(lián)書店2018年)。剛剛完成的《中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)20年·典文集/好文集》的編選是一次對網(wǎng)文成果的總結(jié),也是對我們八年來批評實踐的總結(jié)。

在“經(jīng)典性”的指向下,我們以“典文集”和“好文集”的形式,摘取網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)展20年的樣本型果實。

“典文”的“典”有兩重含義:一個是典范,一個是經(jīng)典。

在典范的含義上,選擇了重要類型文的代表性作品。遴選的標(biāo)準(zhǔn)首先是該類型足夠重要,然后是該作品有足夠的代表性——或者是開創(chuàng)性的,或者是最成熟的,或者是影響力最大、對后來作家最有示范性的。在推薦詞中,除了肯定其優(yōu)長之外,每一篇都點(diǎn)出了不足,特別是那些最能體現(xiàn)該類型內(nèi)在局限的征候性問題——這樣的“天花板”恰恰需要以文學(xué)史的目光發(fā)現(xiàn)。

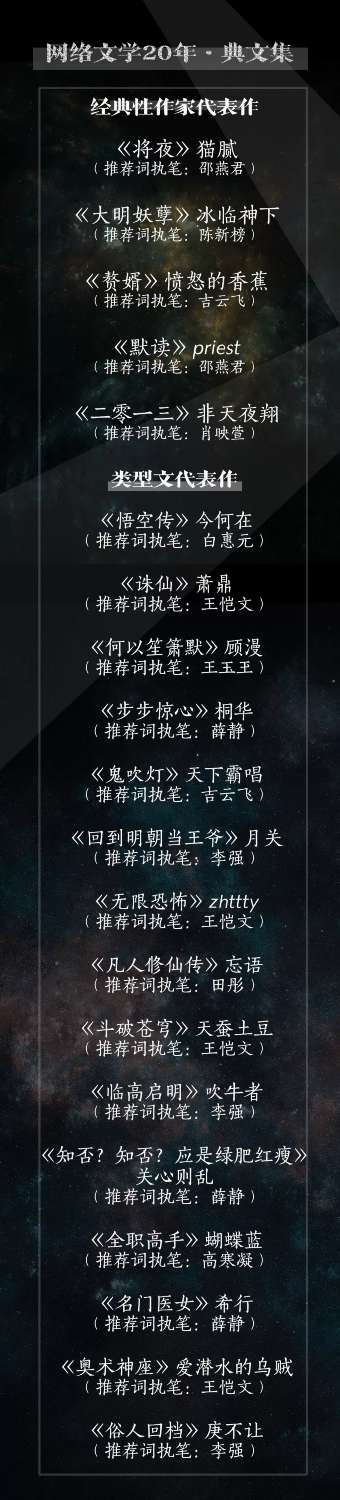

“典文”中,作為重要類型文的代表作,一共選了15部。我們按發(fā)表時間排序,從中可以看到網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)展的基本脈絡(luò)。但有幾位特別優(yōu)秀的作家是類型文的標(biāo)尺套不住的。他們首先是“類型文大神”,但是他們寫作的意義和價值已經(jīng)超越了類型文的范疇。他們是真正站在“金字塔”頂端的作家——未必是商業(yè)成績最好的,卻是最有經(jīng)典性指向的。我們稱這類作家為“經(jīng)典性作家”,一共推出五位:貓膩、冰臨神下、憤怒的香蕉、priest、非天夜翔。

“典文集”中推舉的五位“經(jīng)典性作家”的代表作,也都是各類型的扛鼎之作和創(chuàng)新之作。貓膩的《將夜》令網(wǎng)文界呼喚已久的“東方玄幻”終于落地生根;冰臨神下的《大明妖孽》將科幻元素引進(jìn)“歷史文”,不愧為“妖孽之作”;憤怒的香蕉的《贅婿》堪稱“歷史穿越文”的集大成之作;priest的《默讀》將“言情文”與“刑偵文”耦合,并且無論從哪個類型看,都達(dá)到最高水準(zhǔn);非天夜翔的《二零一三》是“末世文”的開山之作,為“女性向”寫作帶來新經(jīng)驗。這5部作品與15部“類型文代表作”共同構(gòu)成網(wǎng)文類型史的地標(biāo)。

《典文集》是按照文學(xué)史的標(biāo)準(zhǔn)編選的,不過,作為愛網(wǎng)文的粉絲,我們還有“數(shù)家珍、賣安利”的初心。于是,又編了《好文集》。

“好文”的“好”含義也有兩個:首先是“文好”,然后還要“好看”。

這里的“文好”指的是作品本身質(zhì)量高,未必有那么高的文學(xué)史代表性價值,但也不必依傍文學(xué)史意義而增值。“好看”自然就是好看!推薦人要在任何時候都敢于站出來說:這篇文是我的心頭所愛,我為它負(fù)責(zé)。

《典文集》《好文集》一共收入40部網(wǎng)文,雖然數(shù)目已然不少,但相對于網(wǎng)絡(luò)文學(xué)20年的海量創(chuàng)作,必然是掛一漏萬。有的作品影響力極廣,有的作品口碑極高,但是未能入選。原因主要有兩個:第一,作為某個類型文的代表作不是最典型的;第二,編選者里恰好沒有該書的鐵桿粉絲。這是至為遺憾的。

簡單地說,《典文集》就是我們作為“粉絲型學(xué)者”的網(wǎng)文史導(dǎo)讀;《好文集》就是我們作為“學(xué)者型粉絲”的同好安利。這個榜單不宣稱“客觀公正”,而強(qiáng)調(diào)“主觀公正”。我們在亮明自己的身份、立場、趣味、原則的基礎(chǔ)上,自主選擇,自愿負(fù)責(zé),以為記錄,以期交流。

在《網(wǎng)絡(luò)文學(xué)經(jīng)典解讀》一書中,我們曾以傳統(tǒng)的文學(xué)經(jīng)典標(biāo)準(zhǔn)為參照,結(jié)合“網(wǎng)絡(luò)性”和“類型性”,從典范性、傳承性、獨(dú)創(chuàng)性、超越性四個方面提出“網(wǎng)絡(luò)類型小說經(jīng)典”的初步標(biāo)準(zhǔn)。從三年編選年選的實踐來看,這一標(biāo)準(zhǔn)是基本可行的。隨著網(wǎng)絡(luò)文學(xué)向“二次元”方向轉(zhuǎn)型以及“傳統(tǒng)網(wǎng)文”概念的提出,其“網(wǎng)絡(luò)性”的特征更加清晰,其“經(jīng)典性”也可以建立在一個相對穩(wěn)定的文學(xué)形態(tài)上。在《中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)20年·典文集/好文集》中,再次對這個標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂:

網(wǎng)絡(luò)類型小說經(jīng)典

網(wǎng)絡(luò)類型小說(“傳統(tǒng)網(wǎng)文”形態(tài))的“經(jīng)典性”特征——其典范性表現(xiàn)在,傳達(dá)了本時代最核心的精神焦慮和價值指向,負(fù)載了本時代最豐富飽滿的現(xiàn)實信息,并將之熔鑄進(jìn)一種最有表現(xiàn)力的網(wǎng)絡(luò)類型文形式之中;其傳承性表現(xiàn)在,是該類型文此前寫作技巧的集大成者,代表本時代的巔峰水準(zhǔn)。并且,首先獲得當(dāng)下讀者的廣泛接受和同期作家的模仿追隨。其流傳也未必是作品本身被代代相傳,而是被后來作家不斷致敬、翻新乃至戲仿、顛覆,成為在該類型文發(fā)展、轉(zhuǎn)化進(jìn)程中不可繞過的里程碑和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫;其獨(dú)創(chuàng)性表現(xiàn)在,在充分實現(xiàn)該類型文的類型功能的基礎(chǔ)上,形成了具有顯著作家個性的文學(xué)風(fēng)格。廣泛吸收其他類型文、以及類型文之外的各種形式的文學(xué)要素,對該類型文的發(fā)展進(jìn)行創(chuàng)造性更新。其超越性在于,在典范性、傳承性、獨(dú)創(chuàng)性上都達(dá)到極致狀態(tài)的作品,可以突破其時代、群體、文類的限制,進(jìn)入到更具連通性的文學(xué)史脈絡(luò),并作為該時代、群體、文類的樣本,成為某種更具恒長普遍意義的“人類共性”的文學(xué)表征。