博爾赫斯:萬物都通向一本書

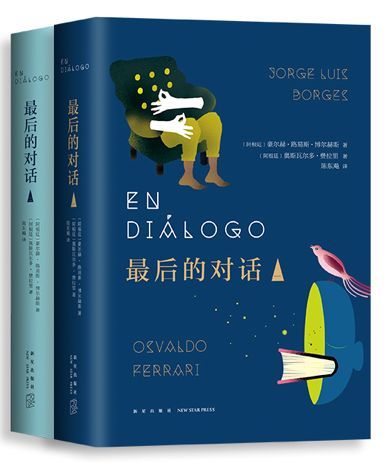

《最后的對話》,博爾赫斯 著,陳東飚 譯 新星出版社2018年8月出版

本書是拉美文壇泰斗博爾赫斯生前最后的、也是最大規(guī)模的對談錄,對話者是同為拉美文學名家的費拉里。

對話集是了解一位哲學家、作家思想最直白、最坦蕩的方式。在博爾赫斯生前的最后三年,阿根廷國立電臺敏銳地發(fā)現(xiàn)了這一要義。他們策劃了一檔連續(xù)時間長達三年的對話節(jié)目,不同于以往流于形式的記者采訪,這次他們請來的是深受博氏影響的拉美文壇后起之秀——奧斯瓦爾多·費拉里,與博爾赫斯展開針對學術甚至生活領域的各個話題的對談,并集結成冊付梓。

對話的電波始自1984年,歷經(jīng)三年,到1986年博爾赫斯溘然長逝而戛然終止。這是博氏生前最后的聲音,也是他的遺作,集其最后的人生哲思于大成。

博爾赫斯與費拉里

譯者陳東飚在《譯后記》中談到:

我發(fā)現(xiàn)這本對話集里談論的主題都是博爾赫斯在他的所有著作里早已談論過的,而博爾赫斯也從不諱言它們的來源。博爾赫斯關心的事物,在耄耋之年依然與青年時期一樣,也是人類最初的思想者關心的事物:時間、星辰、夢、生命、勇氣、懷疑、智慧與不可知,等等,其中也不乏我們孩提時曾經(jīng)想過的東西,對于博爾赫斯來說這些是真正有意義的事物,無限向他呈現(xiàn)的東西。我相信博爾赫斯之所以打動我們,也正是因為他呈現(xiàn)的是這些原初的事物而不是別的更新奇或深奧的東西。它們匯聚在博爾赫斯這里,不存在空間與時間的距離,“史詩的味道”就像口中的水果一樣真實而令人感動,斯威登堡也像樓上的鄰居一樣近在咫尺。

從1921年起,博爾赫斯從英國回到家鄉(xiāng)布宜諾斯艾利斯,并終身擔任圖書管理員工作。他說“如果有天堂,天堂應該是圖書館的模樣。”雙目失明后,他被重新任命為國家圖書館館長,被900萬本書所環(huán)繞,卻一本也無法閱讀,只能嘲諷“上帝以如此絕妙的諷刺,同時給了我書籍和失明。”

下文摘自《最后的對話》第1冊

書籍崇拜(節(jié)選)

奧斯瓦爾多·費拉里:您當了近20年的館長,我相信。

豪爾赫·路易斯·博爾赫斯:我不知道確切的日期,因為我得到任命是在1955年,我不知道庇隆是哪一年回歸的,因為我不能夠有尊嚴地繼續(xù)……

是1973年,在圖書館共18年。

呃,還不錯,是吧?現(xiàn)在的館長是誰?

直到不久以前是格萊加里奧·溫伯格。

是嗎,我相信他辭職了,對不對?

辭職了,我還不知道接替的是誰。

我記得我們得到的補貼是很微薄的,對嗎?現(xiàn)在很可能也一樣。或許溫伯格是為這而辭職的。

一如既往。當時您必須精打細算吧?

而教育部一直是所有部門里最弱勢,最不設防的。或許依然是這樣。

在那篇文章里您提到的另一本書,博爾赫斯,是《奧德賽》的第八卷,里面說到上帝將不幸?guī)斫o人類,是為了讓他們有事情可以歌唱。

是的,我相信里面說的是眾神編織不幸,為了讓后世的人們有事情可以歌唱,對吧?

是的。

這已經(jīng)足以說明《奧德賽》是《伊利亞特》之后寫的,因為無法想象在《伊利亞特》里會有這樣一種思考。

當然,因為荷馬提出了開端的理念……

是的,就像魯文·達里奧說的那樣:無疑荷馬也有他的荷馬。因為文學永遠會預設一個導師,或者一個傳統(tǒng)。可以說語言就是一個傳統(tǒng),每一種語言都是一個傳統(tǒng),每一種語言都會提供一系列的可能,同樣也有一系列的不可能,或是困難。我不記得《書籍崇拜》那篇文章。

這篇是在《其他探討》里的。

毫無疑問是存在的,因為我不相信您會把它杜撰出來測試我的記憶或是我的失憶。

(笑)存在的,而且是1951年的。

好啊,這樣的話我就有充分的權利把它忘了——一直記得1951年應該是非常可悲的吧。

但您是用馬拉美的那個短語結束它的……

是啊,萬物都通向一本書,是嗎?

當然。

是的,因為我是從荷馬之中取得這些詩句的,我說它們表達的是一個意思。但荷馬思考的仍是歌唱,思考的是流淌的詩歌;相反,馬拉美思考的已經(jīng)是一本書了,并且以某種方式,是一本圣書。但其實都是一樣的:一切都是為了寫進一本書,或一切都將我們引向一本書。

就是說,無論發(fā)生什么,到頭來都是文學。但您始終推薦的一本書,即使是向那些并不熱衷于文學的人,是《圣經(jīng)》。

呃,因為《圣經(jīng)》是一座圖書館。話說,希伯來人的這個想法是多么奇怪啊,把像《創(chuàng)世紀》《雅歌》《約伯記》《傳道書》這樣不同的作品,把所有這些作品歸于唯一一個作者:靈體。它們顯然是對應于截然不同的頭腦,截然不同的地區(qū)的作品——尤其是對應于不同的世紀,多種多樣的思想階段。

這肯定與《圣經(jīng)》里那另外一個短語有關:“靈隨意而吹”。

是的,這句是《約翰福音》里的,我相信是,對不對?就在最前面的幾行。

是的,您在我們的另一次交談里將它與那句惠斯勒的短語比較過,“Art happens”(藝術自然而生)。

我原來不知道,但很顯然,是同一個想法,“藝術自然而生”,“靈隨意而吹。”也就是說,它是詩歌社會學的反面,不是嗎?就是從社會的角度研究詩歌,研究產(chǎn)生詩歌的條件……這讓我想起了海涅,他說歷史學家是回溯的先知(笑),他預言已經(jīng)發(fā)生的事情。這也應該是同一個想法。

當然,一個反向的先知。

是的,他預言已經(jīng)發(fā)生的事情,他知道已經(jīng)發(fā)生了的事情,對不對?“向后回望的先知”,歷史學家。

這話是誰說的,博爾赫斯?

是海涅說的。大概就是預測過去的藝術、歷史,不是嗎?