米亞·科托:警惕非洲作家這一標簽

Mia Couto photo c Alfredo Cunha(作者授權圖片)

“我沒有以非洲作家的名義在中國出版吧?”采訪即將結束時,莫桑比克作家米亞·科托問他的中譯本新書的編輯。“我是以米亞·科托的名義出版的吧?”

米亞·科托是參加本屆上海國際文學周的唯一一位來自非洲的作家,他三部長篇小說《母獅的懺悔》《夢游之地》和《耶穌撒冷》近日由中信出版社出版,這也是米亞·科托的作品第一次引進中國。

1955年,米亞·科托生于莫桑比克一個葡萄牙移民家庭,父親是當?shù)刂脑娙撕陀浾摺K杂资芗彝ビ绊懀?4歲開始在報刊上發(fā)表詩作,大學時修習醫(yī)學,期間參與了莫桑比克反葡萄牙殖民的獨立戰(zhàn)爭。1975年莫桑比克獨立后,他投身新聞事業(yè),在多家報刊媒體擔任編輯,1980年重回大學攻讀生物環(huán)境學,現(xiàn)在是一名記者兼生物學家。

1983年,他的首部詩集《露水之根》問世。1986年,短篇小說集《夜晚的聲音》在葡萄牙出版,引發(fā)國際關注,此后作品不斷,并斬獲多項文學大獎:1992年長篇小說處女作《夢游之地》入選“二十世紀最偉大的十二部非洲小說”;2013年獲得葡萄牙語文學最重要獎項卡蒙斯文學獎,葡語文學巨擘若澤·薩拉馬戈、安東尼奧·洛博·安圖內(nèi)斯都是該獎項的獲得者;2014年,他擊敗日本作家村上春樹,獲得有“美國的諾貝爾獎”之稱的紐斯塔特國際文學獎,加西亞·馬爾克斯、切斯瓦夫·米沃什等人都曾在諾貝爾獎之前榮獲該獎;2015年他憑借《耶穌撒冷》入圍國際布克獎終選名單,該獎項被視為諾貝爾獎重要風向標;2017年,他的最新作品《母獅的懺悔》入圍國際都柏林文學獎短名單。到目前為止,他的作品已被譯成二十三種語言,是當下非洲文學和葡語文學的中堅力量,在世界范圍擁有廣泛的讀者群。

借著來上海參加上海書展的機會,米亞·科托接受了澎湃新聞的專訪。

《母獅的懺悔》封面

身為女性,每天醒來都是一場戰(zhàn)爭

“身為女性,每天醒來都是一場戰(zhàn)爭”,這是《母獅的懺悔》一書中文版腰封上的一句話。腰封上還有一句話:“我,馬里阿瑪,犯了兩重罪:一是生于此地,二是生而為人。在庫魯馬尼,一個無法生育的女人還不如一件東西。她不存在。”這是一個講述女性受父權壓迫的故事。在小說里,馬里阿瑪?shù)慕憬阍谝淮为{子攻擊事件中喪生。當外來者阿爾坎如帶著捕獅的任務來到村莊,馬里阿瑪?shù)纳钕萑牖靵y。她被父親囚禁在家,過去飽受虐待的痛苦回憶逐漸釋放,她開始寄希望于阿爾坎如的拯救。與此同時,獵人在荒野里找尋獅子的蹤跡。他懷疑,眼前看到的并非全部真相。隨著獵捕行動的進行,庫魯馬尼村莊變得比外部世界更加危險。村里的男人發(fā)覺自己受到外來者的威脅,傳統(tǒng)文化受到現(xiàn)代的巨大沖擊。兇殘的動物一步步逼近,人們開始認識到,也許母獅并非真正的獅子,而是女性用巫術召喚出的古老神靈。

小說取材于米亞·科托看到的真實事件,因此,他在采訪中表示,小說里描寫到的那種莫桑比克農(nóng)村社會里女性受壓迫的現(xiàn)象,在現(xiàn)實生活中確實存在。

“是的,那是一種非常暴力的文化,我是從城市來的,但在農(nóng)村,那里完全沒有什么現(xiàn)代的氣息。當?shù)氐呐?2、13歲就結婚了,她們也不能選擇和哪個男人結婚。一個男人家里會有六七個女人這種現(xiàn)象很普遍。強奸也非常普遍,當然現(xiàn)在當局開始采取措施。”

米亞·科托談到,在莫桑比克沒有針對女性的割禮,那是其它非洲國家的傳統(tǒng)。但他也談到莫桑比克當?shù)赜幸环N針對女性的生理虐待,比如讓陰道變形,這樣男性會有更多快感。

盡管《母獅的懺悔》處理的是女性壓迫這一經(jīng)典的女性主義議題,但是米亞·科托抗拒女性主義作家這樣的標簽。“我覺得我是個作家,就應該對這些事情表現(xiàn)出更積極的興趣。就全世界來說,不光是莫桑比克,女性依然處在受壓迫的位置。所以我覺得很自然,我不需要刻意表明說我是一個女性主義作家。我會寫這個議題,只是因為我不可能以另外一種方式寫作。”

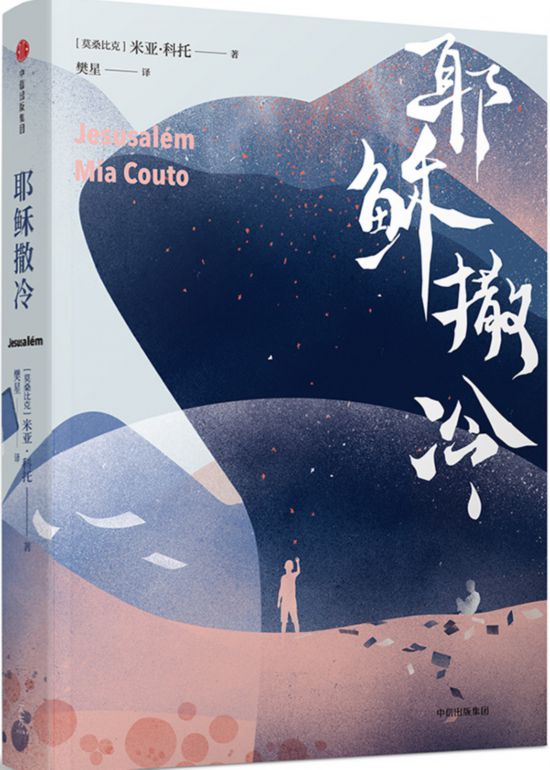

《耶路撒冷》封面

事實上,米亞·科托對許多標簽都抱持著懷疑和距離,比如他的寫作經(jīng)常被貼上魔幻現(xiàn)實主義的標簽,但就像馬爾克斯一樣,他也不認為他寫的是什么魔幻現(xiàn)實,對他來說,那就是當?shù)厝嗣媾R的赤裸裸的現(xiàn)實。

米亞·科托也對非洲作家、非洲文學這樣的標簽心存疑慮。他談到,“確實有一個時期,非洲的作家們會很強調(diào)自己是非洲作家,以這一身份團結在一起,因為在當時的歷史情境下,大家面臨歷史挑戰(zhàn):別人說你們非洲沒有歷史,沒有文化,沒有文學。”

但是在米亞·科托看來,對于新一代作家來說,這一標簽化也是有危險的。“因為這很容易變成一種獵奇的異域情調(diào)的東西,仿佛因為你是非洲人,所以你才被接受。其實你就是一個作家,就好像一個歐洲的作家不需要說自己是一個歐洲作家,我就是一個作家。”

米亞·科托8月16日在思南公館與梁鴻、胡桑對談。(作者授權圖片)

“我在尋求一種隱喻式的敘述方式”

在提到米亞·科托的創(chuàng)作時,都會談及他將葡語和莫桑比克民族性相結合,通過添加詞綴、舊詞合并等方式創(chuàng)造新詞,使非洲口頭語與歐洲葡語詞匯融合。

莫桑比克談到,在今天的莫桑比克,依然保留著講故事的文化傳統(tǒng),即便很多人受過良好的教育,能寫能讀,他們還是很喜歡講故事。“在議會上,當議員們在討論經(jīng)濟等大問題的時候,他們發(fā)現(xiàn)用講故事的方式可以解釋得更清楚。我舉個例子,1994年,內(nèi)戰(zhàn)后第一次選舉的時候,那個時候大家沒有投票的意識,因為過去領導人都是來自大的佃戶,所以當時需要給大眾進行公民教育,讓他們明白為什么要投票。那個時候作為一個生物學家,我在一個小村子里,有一個新黨派的人在那里宣傳自己政黨的方針,他告訴村民們?nèi)绻氵x我,我會給造學校,建道路。然后村民們就說,啊,你真慷慨,遠道而來要給我們幫助,你的做法讓我想到那個猴子和河的故事,除了我和那個政客,在場的村民都知道這個故事。然后那個政客就說,我來自另一個文化背景,你能不能講給我聽。然后村民就說,一個猴子在河邊走,他看到河里一條魚,就魚說,可憐的魚啊,你快被淹死了,我必須要救你。然后就要把魚從水里撈出來,魚就反抗說你怎么知道我要死了,你怎么知道我過得不好。其實村民們講這個故事是在諷刺那個政客,這個故事很有象征性的意義。”

米亞·科托談到,對我來說,他可以非常方便地接觸到口頭文化,因為那是一個非常開放的社會,人們會很喜歡拉著你跟你聊天,講故事給你聽,希望獲得你的注意。“我受的教育是非常看重理性的,教你什么是真實的,什么是假的,我擔心的是會失落那種隱喻式的思維和說話方式。如果你是一個父親,你會對你的孩子說,那是一種隱喻式的思維方式,更有效率的交流方式就是更直接,更實際,所以我們失去了一些只能通過隱喻來理解事物的能力。”

米亞·科托講到,這種口頭的、講故事的傳統(tǒng)對他影響非常大。“我在尋求一種隱喻式的敘述方式,還有一點,在口頭文化里,很多事情不是那么物質(zhì)那么客觀的。它往往是一個景觀,一個場景,那種文化里,萬事萬物都是有靈的。”