書店與旅行寫作之間的神奇紐帶

東京JR中央線西荻窪站前的今野書店,一家根植于社區(qū)的普通本屋。

森岡書店坐落在東京銀座的“鈴木大樓”一層,這棟歷經(jīng)百余年風(fēng)雨的老建筑上寫著“昭和四年(1929年)竣工、東京都選定歷史建筑物認(rèn)定”。

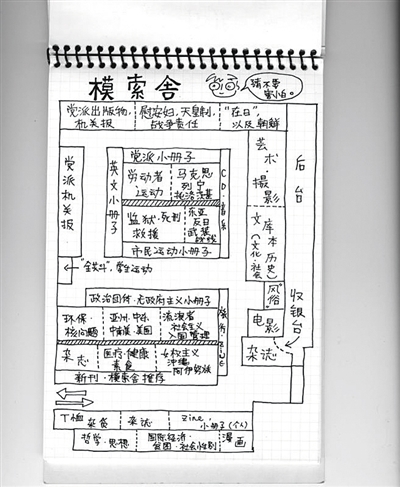

吉井畫的書店圖紙

《girls ZINE:寫給女孩的ZINE指南》作者:(日)志賀隆生、市川水緒、瀧坂亮 譯者:黃薇嬪 版本:田園城市 2014年2月

《東京本屋》 作者:(日)吉井忍 版本:世紀(jì)文景|上海人民出版社 2016年8月

旅行、敘事、異域、日常……這些概念在閱讀文字的過程中展現(xiàn)。之前所有相關(guān)的體驗,感受,終歸都要回歸到文字和書籍中,因此,存放這些書籍的空間就有了獨(dú)特的意義。書店,它不僅是一個擺放書籍的場所,準(zhǔn)確地說,因為書與文字的沒有邊界,書店這個空間本身也具有了某種無窮性。一個書店的廣度不取決于平方面積,而在于書架上每一本書的質(zhì)量。日籍華語作家吉井忍便是一個對書店有著濃厚興趣的人,她也喜歡四處旅行,但書店總能帶給她更多的慰藉。日本人對書店有兩種稱呼,“書店(shoten)”和“本屋(honya)”。前者比較書面,后者則偏口語,帶著一種親切感,他們通常會在“本屋”后面加一個“桑”。對吉井忍來說,舊時家門口、車站前的“本屋桑”是屬于童年的美好回憶。然而現(xiàn)在,這個守望著文學(xué)的空間正面臨危機(jī)。而當(dāng)書店的生存狀況艱難的時候,這或許意味著,我們的旅行與閱讀,也出現(xiàn)了相應(yīng)的危機(jī)。

書店的出路和未來是什么?

生存所需的思維模式

新京報:《東京本屋》的創(chuàng)作期間,大量的書店關(guān)閉,同時不少書店以改變經(jīng)營模式獲得生存和成功,你覺得這是不是書業(yè)的轉(zhuǎn)型時期?

吉井忍(以下簡稱吉井): 上世紀(jì)七八十年代的時候出現(xiàn)了太多的書店,因為那時候有很多小孩,家長都很愿意買書。那時候做書店是很容易的,只要開門就有客人來買書。而到現(xiàn)在這個買書賣書的環(huán)境中,你要開書店不是簡單擺書就可以了,你要想各種辦法。那能夠想出辦法的小書店還是會生存下來的。

這本書的出發(fā)點(diǎn)是寫出獨(dú)立小書店的生存狀態(tài)。我選擇的書店雖小,但是它們已經(jīng)用自己的歷史證明了它們所選擇的生存模式是可行的。我沒有去采訪那些有名的東京大書店(例如位于代官山的蔦屋書店)。我想描寫的是一個人在不怎么賺錢的書業(yè)里怎樣想盡辦法生存,追求自己的理想。我想表達(dá)的是,其實還是有思考方式的。這些書店、店主各自努力適應(yīng)社會的變化:舉辦活動、畫展、售賣咖啡、雜貨、建立品牌、書店概念化,例如“一周只賣一本書”或賣干凈整潔的舊書。

新京報:你覺得書店有著怎樣的空間意義?

吉井:我喜歡那些小書店,不用上樓,沒有龐大的書架,一進(jìn)去能看見整個店面,半個小時能走完的那種小店。畢竟書是哪里都可以買的,那你好不容易到一家書店,我更加看重的是跟店主的溝通,不一定是直接地說話那種溝通,可能是他怎樣擺書,把一本書和哪本書放在一起,或一本書的分類。從這些細(xì)節(jié)我可以看出他的思考方式,或者說他想通過整個店來表達(dá)什么。

新京報:你所采訪的書店中是否有嘗試去改造書店的空間意義的?

吉井:也有吧,比如森岡書店很小(只有5坪,坪,日本面積單位,合3.3057平方米。),他的概念就是一周只賣一本書,不過店里還可以擺一些書的衍生物。一本書的利潤其實不高,書店的利潤主要來自這些作品的銷售和展覽的策劃費(fèi)。所以森岡書店的經(jīng)營結(jié)構(gòu)和普通書店是不一樣的。這一點(diǎn)我覺得很聰明。

店長森岡督行每周只賣“本周的一本”,將店內(nèi)其余空間利用于以書為核心的藝術(shù)展覽。比如說“本周的一本”,那周邊物品可能是攝影原作、作者的手稿、創(chuàng)作手記。再比如繪制封面的插圖師的畫作,受某書啟發(fā)的雕刻師的工藝品等等。開店那天吉井前去采訪森岡先生,得知未來半年已經(jīng)排滿展覽預(yù)約。小小5坪的書店人流絡(luò)繹不絕。它不僅實現(xiàn)了書的衍生和立體化,也為作者和客人提供了一個互相交流、啟發(fā)的空間。

新京報:你在書中專訪了“一個人的出版社”夏葉社創(chuàng)始人島田潤一郎,島田先生認(rèn)為圖書的一種未來可能會像是CD一樣,成為“愛好者的奢好品”。對于他的觀點(diǎn),你是否同意?

吉井:很有可能的。在日本的推特上,很多讀者表示夏葉社出版的書非常精致,值得一直擺在書架上,不會賣給二手書店。島田先生的書從內(nèi)容,到封面設(shè)計、排版都很舒適,他提供了書的未來的一種可能性。可能以后紙質(zhì)書并非是消費(fèi)品,而是值得收藏的精品。

書店的都市社會意義

邊緣化的群體和聲音

新京報:你覺得獨(dú)立書店在城市里的存在意義是什么?

吉井:我覺得是體現(xiàn)一種包容性。我非常喜歡一家叫模索社的書店,因為它代表了東京這么大的一個城市里比較弱小的聲音,比如同性戀、“新左翼系”黨派、在日朝鮮人等,被主流媒體忽視的那群人。你看書架時會發(fā)現(xiàn)東京有這么多的群體。我覺得一個城市里有這樣一家書店,可以表達(dá)一個城市的包容性和多樣性。

我在模索社看到的是人們的欲望、希望、渴望的原型,也是原石。那些粗糙的外觀(有些“書”是作者自己復(fù)印并用訂書機(jī)訂的)、不成熟的語言與插圖(高中生辦的同人志那種)、言論激烈的討論(極右或極左等等)……模索社里滿是理想、憤怒、人情的暴風(fēng)雨,難怪這里找不到小清新風(fēng)格的coffee table book。

踏進(jìn)模索社,社員不會跟你說“irasshaimase(歡迎光臨)”。店里看書、選書,店員也不會管你,反正他總是在忙別的事,不時有人來找他們。你離開時也不會說什么。來者不拒、去者不追,可能在這兒你找不到想要的書,但你總會感覺到,荒地般的自由和它的寂寞、寬容。

書店與世界的連接點(diǎn)

環(huán)游世界的書和愛書人

新京報:書中那些經(jīng)營二手書店的店長在各國收集有趣的二手書和zine(一種獨(dú)立出版、具有獨(dú)特藝術(shù)風(fēng)格、反抗主流文化的產(chǎn)物)。旅行、流浪似乎和這些書店之間有一種神奇的紐帶。

吉井:POPOTAME書店的店長大林女士最近迷上了韓國文化,她在學(xué)習(xí)韓文,并且經(jīng)常去韓國活動。她之前跟我說,她在韓國也好,北歐也好,旅游時總是會去小書店。那些離日本很遠(yuǎn)的小書店里也擺放著奇奇怪怪的小冊子,不去考慮商業(yè)價值,想做什么就做什么。她看那些出版物的時候就會想到自己東京的朋友,會產(chǎn)生親切感。所以他們?nèi)ヂ眯胁⒉皇翘貏e希望找新鮮的東西,反而是希望能找到志趣相投的朋友,找到和世界的一個連接點(diǎn)。

新京報:聽說你的旅行經(jīng)歷非常豐富,旅行對你的人生有著怎樣的意義?

吉井:我的人生可以說是一直在旅行。我出生在香港,兩歲時回到日本,可能是因為家里擺了很多當(dāng)時從香港買來的東西,我對中華文化一直抱有興趣。于是大學(xué)期間我申請獎學(xué)金到成都留學(xué)。在那里我真的一直在旅游,幾乎不上課。我坐火車去到很多地方,比如蘭州、新疆。那時候坐火車旅游需要好幾天,我發(fā)現(xiàn)很多中國游客一上車就會跟陌生人聊天,比如“吃瓜子嗎”、“吃水果嗎”。我剛學(xué)會拼音,根本聽不懂他們在講什么。可是看著他們熱情的樣子,我就覺得如果我能聽懂,而且可以跟他們聊天的話,多么愉快,多么好玩。所以那時候我才決定學(xué)好中文。

我在臺灣生活了一段時間,然后又申請了法國的工作假期簽證,去法國南部務(wù)農(nóng)。從法國回到日本,我很快就被公司派往菲律賓,在那邊工作了一年半。然而我一直跟老板說我蠻想念中國的,所以當(dāng)他告訴我北京有一個位置,我就飛過來了。到現(xiàn)在為止我在中國生活的時間大概超過十多年吧。目前一年里有一半的時間都在中國。我太習(xí)慣流浪,好像待不住一個地方,我喜歡移動的生活,這能使我保持一種新鮮感。

新京報:在《東京本屋》的前言中,你說這是一本“用腳”寫的書,因為你在創(chuàng)作的六年間四處走動,為什么選擇這種寫作方式?

吉井:這本書最初是為《都市畫報》而寫的,2009年我做了一篇比較簡單的、報告性的文章,刊登在那篇雜志上。后來我回到那些書店,再次采訪那些店主。開書店的人們多多少少有些奇怪,多多少少有些特別,每個人都很可愛。我覺得成為朋友之后,才能寫出更多真實、有意思的故事。

新京報:你上一部作品《四季便當(dāng)》和《東京本屋》的創(chuàng)作過程有哪些不同之處?

吉井:完全不一樣!《四季便當(dāng)》幾乎是在屋子里完成的,那些便當(dāng)也是我在屋子里做的,寫作的環(huán)境非常的宅。幾乎不用出門,也不跟別人溝通。我做好便當(dāng),拍好照片,然后靠自己的回憶來寫一篇關(guān)于便當(dāng)?shù)碾S筆。而《東京本屋》需要大量的采訪和溝通,獲得素材的過程是非常不一樣的。可以說《東京本屋》這本書把一個日本宅女帶到了屋外。