是枝裕和:作品也好,感情也好,早已蘊(yùn)含在世界之中

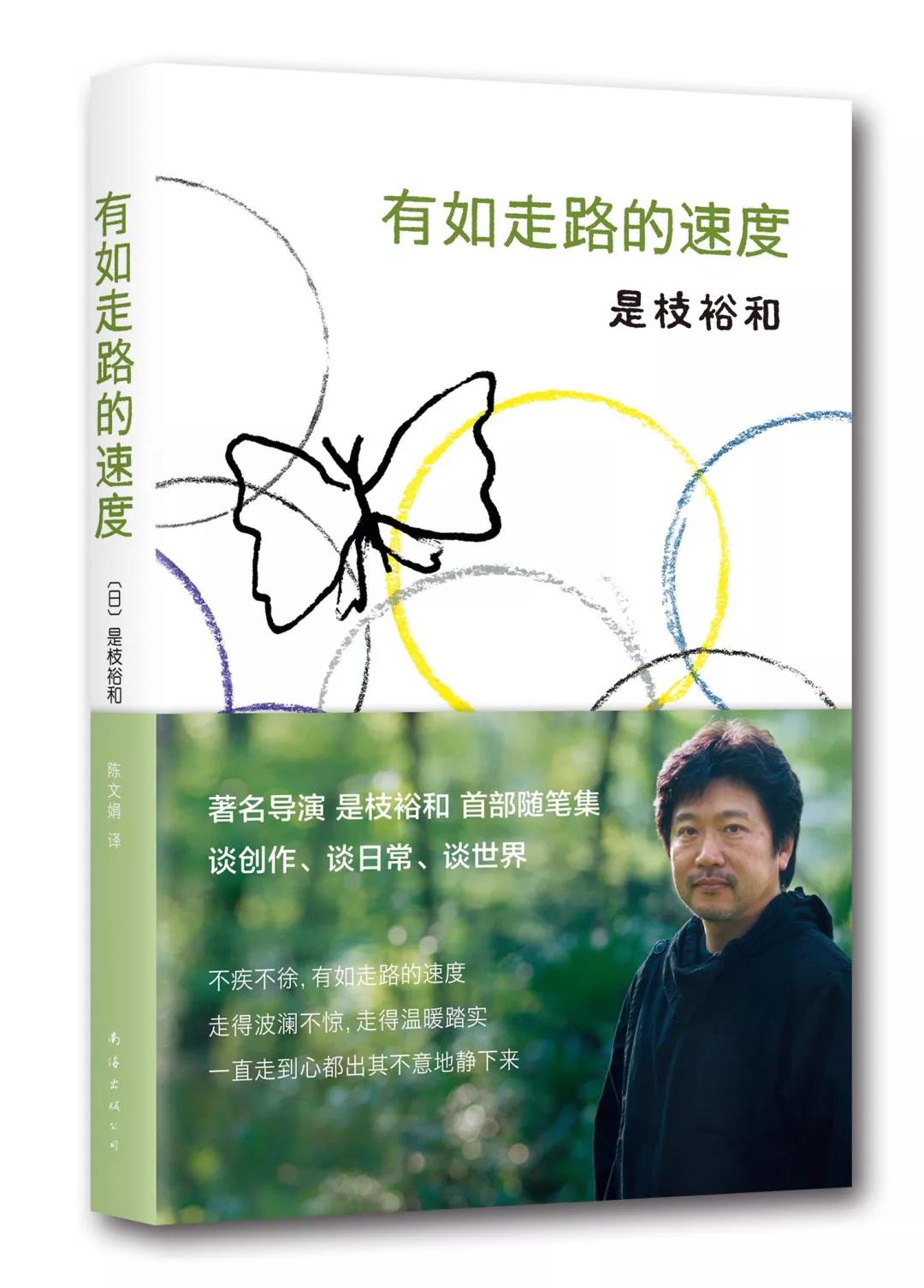

《有如走路的速度》是日本導(dǎo)演是枝裕和首部隨筆集

字里行間

被書名吸引,買了一本書,《夏至將至》。

這是白水社出版的散文集,作者永田和宏先生是細(xì)胞生物學(xué)方面的權(quán)威,同時還是一位和歌詩人。文章圍繞他與同為和歌詩人的妻子河野裕子的生活,記錄日常點滴。書名取自永田先生知道妻子乳腺癌轉(zhuǎn)移、大限將至?xí)r,所作的一首和歌。

過一日

少一日

與你的時間

夏至將至

影像和文字雖有區(qū)別,但這首和歌傳達(dá)的感情和審視時間的方式,讓我發(fā)現(xiàn)了某種自己想表達(dá)的理想形式。

散文中還有一段關(guān)于短歌的觀點,雖然有點長,還請容我引用:

和歌中基本不會言及悲傷、寂寞的感受。不言明,但讓讀者感受到,這就是短詩的基礎(chǔ)。所以,讓讀者從簡短的語句中感受言外之意,是短詩成立的前提。(摘自《時間之鐘》)

我想電影也應(yīng)該盡量不直接言及悲傷和寂寞,而把那份悲傷和寂寞表現(xiàn)出來。在創(chuàng)作電影時,我也希望利用類似文章里的“字里行間”,依靠觀眾的想象力將其補(bǔ)充完整,讓他們參與到電影中來。但如今作為前提的藝術(shù)影院陷入危機(jī),看電影已經(jīng)演變成去影城這樣的大型娛樂場所“消費”的娛樂項目。面對這種現(xiàn)狀,電影創(chuàng)作者不能一味唉聲嘆氣,必須去探索怎樣在這個新的場地與觀眾締結(jié)關(guān)系。

訊息

訊息真是一個很難對付的詞。“請您簡單談一談電影想向觀眾傳達(dá)什么訊息。”宣傳新電影的時候,總是反反復(fù)復(fù)被問到這個問題。真頭疼,真頭疼……我究竟有沒有往電影中灌注什么訊息呢?

在法國的一個小型電影節(jié)上,曾有人問我:“你經(jīng)常被介紹為講述死亡與回憶的導(dǎo)演,我覺得并不是這樣。你一直在拍‘落在后面的人’。你自己意識到這一點了嗎?”

在這位評論家告訴我之前,我并未意識到自己的“本質(zhì)”。還有人對我說過:“你并不打算審判任何一個角色,這種不以善惡來區(qū)分的特點,與成瀨巳喜男的電影有共通之處。”

這話讓我頗為自豪。不過也是聽他這么一說,我才明白自己為何喜歡成瀨導(dǎo)演的電影。比起我能簡單傳達(dá)出來的訊息,這些評價更為深刻,深入我無意識的部分來理解作品的意圖。

“詩并非訊息。訊息不過是刻意而為的東西,而詩是無意識的產(chǎn)物。”這是在某次座談會上,我聽詩人谷川俊太郎說的。如果作品中蘊(yùn)含著稱得上訊息的東西,那必定不是創(chuàng)作者所為,而是讀者和觀眾發(fā)現(xiàn)的。

上周末,我為宣傳新片《奇跡》,到仙臺和福島舉辦了放映會。這部電影的評價也許是我目前的作品中最正面的一部。但是(這與我上一篇所寫的內(nèi)容也一脈相承),我并沒有說“看了以后請振作起來吧”之類的話。假如真的有訊息(勉為其難用這個詞)在傳遞交接,那我也不是傳遞者,而是接收者。我是去災(zāi)區(qū)傾聽還沉睡在無意識中、尚未轉(zhuǎn)化為語言的聲音,探究我的作品和我這個創(chuàng)作者置身于“現(xiàn)實”中時,是否還經(jīng)得起考驗。

世界

對你來說,電影和電視是什么?

有時會遇到這種直抵本質(zhì)、難以作答的問題。

“就是交流。”

近來,我都是這么回答的。

“不是為了表達(dá)自我嗎?”

對方繼續(xù)追問。我不清楚其他導(dǎo)演的情況,但自從踏入這個行業(yè),我就與“表達(dá)自我”這個詞格格不入。

“你是那種外人琢磨不透你在想什么的人,反而從你制作的節(jié)目中看到了更多的感情。”

曾有一位初中同學(xué)這么對我說。這樣看來,或許我自己都沒有察覺到的類似自我的東西,卻借助具體的影像傳達(dá)出來了。然而節(jié)目中表達(dá)的感情,只是針對某種特定的事物。

要在電影中以某種形式將感情表達(dá)出來,就需要一個電影之外、自己以外的對象。感情是借由與外在事物相遇或沖突產(chǎn)生的。看到眼前的風(fēng)景,覺得很美,但這份美是屬于我的,還是屬于風(fēng)景的呢?是以我為中心來看待世界,還是以世界為中心,將自己視作其中一部分?視角不一樣,得出的答案會截然不同。如果說前者是西方視角,后者是東方視角,我無疑屬于后者。

有句話叫“天地有情”,這是我最尊敬的臺灣導(dǎo)演侯孝賢先生經(jīng)常寫在色紙上的話,我也非常認(rèn)同這個理念。這樣的緣分讓我感動。

并非我在孕育作品,作品也好,感情也好,早已蘊(yùn)含在世界之中。我不過是將它們撿拾并收集起來,然后捧在手心,展示給觀眾看。作品是與世界的對話(交流),是認(rèn)為這種世界觀謙虛又豐富,還是將其視為創(chuàng)作者的無能呢?這種對立自來就有。

對話

我昨天寫道,作品不是自我表現(xiàn),而是交流,那么今天再接著談?wù)劇?/p>

剛開始從事電視行業(yè)時,最常聽到的要求是“要好懂”“讓任何人都能看明白”。有位電視臺員工甚至曾滿不在乎地說:“因為觀眾都是傻瓜。”這是向人傳達(dá)訊息的工作,自然會思考如何才能讓對方認(rèn)真傾聽。既要選擇講述的措辭,也要考慮說話的順序。但是,不可能有任何人都懂的作品。我覺得這些想法是對語言和影像,或者說是對交流的過度自信。也許很多人認(rèn)為,電視就是把晦澀難懂的東西花五分鐘解釋清楚的媒介,但也有觀點認(rèn)為,電視要描述看似簡單的事物背后的復(fù)雜性,因為世界如此復(fù)雜。正是由于無視世界的復(fù)雜,一味追求“易懂”來巴結(jié)觀眾(雖然并非全部),才導(dǎo)致了電視和電影的幼稚化,進(jìn)而脫離現(xiàn)實。“快點明白這個味道吧”,這種大人引導(dǎo)小孩進(jìn)步式的態(tài)度,不知何時已被視作創(chuàng)作方的傲慢。

那么,到底哪種態(tài)度才是認(rèn)真與觀眾交流呢?

“你要在心里想著一個活生生的人去做。”這是我入行之初,一位前輩送給我的話。以抽象的觀眾為對象去做節(jié)目,難以打動任何人。不管是母親也好,戀人也好,“像面對著一個人傾訴般去做”。那位前輩想告訴我,不要試圖表現(xiàn)作品,而是去對話。的確,只要意識到這一點,作品就會自己打開門窗,清風(fēng)自來。這股清風(fēng)也會拂去我從“表達(dá)自我”中感受到的“自我終結(jié)感”。

我女兒現(xiàn)在三歲,拍《奇跡》時,我就想著這是等她十歲時讓她觀看的電影。我想對她說,世界如此精彩,日常生活就很美麗,生命本身就是奇跡。

責(zé)任

我至今仍在TV MAN UNION這家電視制作公司任職,從一九八七年大學(xué)畢業(yè)到現(xiàn)在,整整二十六年。我人生一半的時間都在這家公司度過。鄭重其事地寫成數(shù)字,實在令人吃驚。剛到公司面試時,面試官問我想制作什么樣的節(jié)目,我回答想做關(guān)于自然能源的紀(jì)實欄目。對方略帶嘲諷地說:“那這棟大樓最好也換成太陽能發(fā)電吧。”我答道:“沒錯,我就是這么想的。”雖然是這樣回答的(這正是問題所在),可我心里卻明白這種事根本不可能。在幸運地(?)加入公司的第一年,我寫了兩份策劃方案。一份關(guān)于不使用汽車與電力,在美國過著自給自足生活的阿米什人,另一份關(guān)于誕生于十二世紀(jì)的意大利,默默傳教并踐行人與自然和諧共生的亞西西的方濟(jì)各。有一次,一個同期入職的朋友聽到我談?wù)摬皇褂棉r(nóng)藥、實施自然培育法的可能性,說:

“你懂什么農(nóng)業(yè)?明明連地都沒有好好翻過。”

他出身于山形縣的農(nóng)家。

雖然只會紙上談兵,但對于核電站的危險性,我并非一無所知,因此也沒有資格怒氣沖沖地吼一句:被騙了!權(quán)力與企業(yè)相勾結(jié),用錢堵上當(dāng)?shù)鼐用竦淖彀停埿┯脤W(xué)者講講安全性,這些手段與水俁病暴發(fā)時如出一轍。盡管如此,我終究沒再寫這種主題的策劃方案了。不是受誰阻撓,而是主動放棄,在安全的東京盡情享受著舒適的生活。

片名我已經(jīng)忘了,在一部描寫虐殺猶太人的故事片中,有這樣一個情節(jié),一個男人說:“我什么都做不了,但至少我知道,這種行為是錯誤的。”猶太人戳穿了對方的詭辯:“比起因為無知而無所作為的人,明明知道卻什么都不做的人罪孽更重。”最近,我總是反反復(fù)復(fù)想起這一幕。

關(guān)于喪

我想再聊聊死亡的話題。準(zhǔn)確地說,不是關(guān)于“死”,而是關(guān)于“喪”。

精神科醫(yī)生野田正彰的著作《服喪》,是一部講述對日航123班機(jī)空難等事件的遇難者家屬進(jìn)行心理干預(yù)的紀(jì)實作品。這本書出版于二十年前,詳細(xì)追述了遇難者家屬接受親人的死亡,并重新振作起來的過程,是一本非常感人、發(fā)人深省的書。其中有一句話:人在服喪時,也可以具有創(chuàng)造力。我的理解是,人在服喪期間(grief work)體會到的不單單是悲痛,還會在這個過程中得到成長。

這本書格外打動我其實是有原因的。在該書出版大約半年前,我在長野縣一所不使用教科書,推行“綜合學(xué)習(xí)”的小學(xué)進(jìn)行了為期三年的采訪。當(dāng)時伊那小學(xué)春班從牧場借了一頭母牛飼養(yǎng),并定下育種和擠奶的目標(biāo)。學(xué)生們從三年級開始一直照料它,但在臨近五年級的第三學(xué)期,母牛比預(yù)產(chǎn)期早產(chǎn)了近一個月,老師們發(fā)現(xiàn)時,小牛已經(jīng)渾身冰涼。學(xué)生們哭著為小牛舉行葬禮后,他們盼望已久的擠牛奶的時刻來臨了。小牛雖然死了,但學(xué)生們每天還是得給母牛擠奶,然后一起把牛奶加熱,在午餐時喝掉。本該很歡樂的擠奶和午餐變了味道。這如實地體現(xiàn)在他們“服喪”期間所寫的詩歌和作文當(dāng)中:

嘩啦啦

發(fā)出悅耳的聲音

今天也來擠牛奶

雖然悲傷,還是要擠牛奶

雖然開心,卻夾雜著悲傷,雖然悲傷,但牛奶依然美味,體驗到這種復(fù)雜的感情,不叫成長又該叫什么?

我在日后的創(chuàng)作中如此鐘情和迷戀“喪”而非“死”,出發(fā)點無疑就在這里。

缺陷

籌備電影《空氣人偶》時,我收到了在仙臺放映會上認(rèn)識的一位學(xué)校老師寄來的信,信中夾著吉野弘先生的詩《所謂生命……》:

所謂生命

僅靠自身無法被完整創(chuàng)造出來

詩從這一節(jié)開始,描繪了世界上每一個生命之間的牽連,然后在下面這一節(jié)鮮明地點出主題:

生命自有缺陷

需要他人來填滿《空氣人偶》的主角一如片名,是一個塑料制成的充氣人偶。一天,這個人偶有了心智,動了起來,就是這樣一個奇幻的故事。電影中有一幕,人偶的塑料不小心被扎破了,泄了氣,她心愛的男子用自己的氣息把她吹滿,于是她空虛的心靈和身體都被填滿了。詩的主題和電影的主題完美契合。

人總是希望通過努力來彌補(bǔ)自身的缺陷。不論在現(xiàn)實中還是在電影中,這種努力一直都被視為美德。但是,僅僅依靠個人的力量能克服自身的缺陷嗎?如果可以,那是否真的美好呢?這首詩似乎提醒我們重新審視自己的價值觀。

我不喜歡主人公克服弱點、守護(hù)家人并拯救世界這樣的情節(jié),更想描述沒有英雄、只有平凡人生活的、有點骯臟的世界忽然變得美好的瞬間。想做到這一點,需要的大概不是咬緊牙關(guān)的勇氣,而是不自覺地向他人求助的弱點。缺陷并非只是缺點,還包含著可能性。如此一想,就會看到這個不完美的世界正是因為不完美,才變得如此豐富多彩。