沒做成哲學教授的圖尼埃,一輩子都在思索存在和虛無

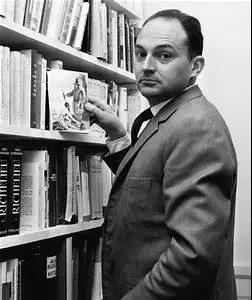

米歇爾·圖尼埃是一個很容易被貼上標簽的法國作家:德國、哲學、神話、寓言。從某種意義上說,他的教育、閱讀和朋友圈決定了他日后的創(chuàng)作路子。1924年12月19日,圖尼埃出生在巴黎一個諳熟德語和德國文化的知識分子家庭,從小酷愛哲學和文學。在巴斯德中學,他和羅杰·尼米埃在一個班上學哲學,當時給他們上課的是莫里斯·德·岡迪拉克。之后報考巴黎高師失利,他在索邦大學獲得哲學學士學位,于1945—1949年到德國蒂賓根大學繼續(xù)攻讀哲學,結(jié)識了吉爾·德勒茲。

圖尼埃視讓-保爾·薩特為“精神之父”,回國后兩次考哲學教師資格未果,從此斷了當哲學教師的念頭,轉(zhuǎn)而進入電臺和電視臺工作,再后來到布隆出版社當?shù)抡Z審稿人和譯者(主要翻譯埃里希·瑪麗亞·雷馬克的作品,或許正是《西線無戰(zhàn)事》讓圖尼埃有了寫作《榿木王》的靈感,用一種迥異的方式反思戰(zhàn)爭和人性)。1960年代初,癡迷攝影的他主持了一檔名為“暗室”的電視節(jié)目,1970年操辦了阿爾勒攝影藝術(shù)節(jié),也是全球首個攝影藝術(shù)節(jié)。

與此同時,他進入文學圈,從讀者慢慢滋養(yǎng)轉(zhuǎn)變成作者,在寫實和魔幻中找到了一條重寫神話的金線。德國文學對他影響深遠,歌德的詩歌,尤其是君特·格拉斯的小說《鐵皮鼓》《狗年月》《比目魚》給了他啟發(fā),用歷史理性的棱鏡折射出人類生存狀況傳奇、荒誕、恐怖的一面。這種手法和拉伯雷、塞萬提斯、塞利納也屬于同一序列。

如果說圖尼埃出道晚,作品數(shù)量也不算多(九部小說、幾本短篇故事集),但他一出手就非同凡響。1967年伽利瑪出版社推出他的處女作《禮拜五或太平洋上的靈薄獄》,這本逆寫笛福的《魯賓孫漂流記》的作品一舉奪得當年的法蘭西學院小說獎,魯濱孫和禮拜五作為教育者和被教育者的身份被掉了個個,和笛福的主人公相反,魯濱孫放棄了把荒島改造成英倫文明的袖珍模型的野心,開始欣賞荒島的原始之美,故事最后,禮拜五選擇離開荒島,而魯濱孫則決定留下。在1971年青少年版的《禮拜五或原始生活》中,這種回歸自然的傾向變得愈發(fā)直白。在1978年短篇小說集《松雞》中圖尼埃還構(gòu)思了另一種尾聲“魯濱孫·克魯索的結(jié)局”:在海上失蹤了二十二年后,魯濱孫“蓬首垢面、胡子拉碴、野里野氣”地回到了家鄉(xiāng),還帶回了一個黑人。他做生意賺了錢,娶了年輕漂亮的太太,回到了生活正常的軌道,但一年年過去,“確實有一種什么東西在內(nèi)部暗暗腐蝕著魯濱孫的家庭生活”。首先是禮拜五開始酗酒鬧事,之后搞大了兩個姑娘的肚子,最后被大家以為他偷了鄰居家的錢財跑路了。魯濱孫認定禮拜五回荒島了,而他也越來越懷念那段青枝綠葉、鳥鳴啁啾、雖然不見人煙卻陽光燦爛的日子。他租了一條帆船出海去找他的樂土,但樂土仿佛被海水吞噬了,再也找尋不到。荒島一直都在,一個老舵手說,只是它變了,變得魯濱孫不認識它了,而魯濱孫也老了,老得連他的荒島也不認識他了。這個故事的寓意或許在于:離開大陸,你可能會被文明拋棄,離開荒島,你可能會被自然拋棄。在兩難中,是雙重的棄絕,是現(xiàn)代人精神無處棲居的虛無縹緲境。

順便要提一句的是,改編后的青少年版《魯濱孫或原始生活》成了法國中學語文的必修篇目,發(fā)行量高達幾百萬冊,用作家自己的話說是一筆足以讓他養(yǎng)老的“年金”。他心目中的文學典范是福樓拜的《三故事》,純粹的現(xiàn)實主義手法,卻彌散出令人難以抗拒的魔力。自稱“哲學走私販子”的圖尼埃最擅長的,也就是在小說和故事中“變賣”柏拉圖、亞里士多德、斯賓諾莎和康德的哲學思想,用神話、傳說、民間故事做藍本,通過新的演繹(常常是顛覆性的),讓它呈現(xiàn)出不同的面貌,熟悉的故事于是有了陌生的距離,這個距離讓我們重新看到鏡子中或扭曲變形或真實還原的歷史,還有自己。

1970年圖尼埃出版的第二本小說《榿木王》借用的是歌德于1782年發(fā)表的那首神秘的同名敘事詩:

是誰在風中遲遲騎行?

是父親與他的孩子。

他把孩子抱在懷中,

緊緊地摟著他,溫暖著他。

“我的兒子,為什么害怕,為什么你要把臉藏起來?”

“父親,你難道沒有看見榿木王,頭戴王冠、長發(fā)飄飄的榿木王?”

……

這部以二戰(zhàn)為背景的警世小說講述了汽車修理庫老板阿貝爾·迪弗熱一段帶著宿命詭異色彩的經(jīng)歷:他在二戰(zhàn)中應(yīng)征入伍,嗜血的魔鬼本性得以淋漓發(fā)揮,這種魔力使他最后成為納粹政訓學校卡爾騰堡的“吃人魔鬼”。主人公阿爾貝曾經(jīng)見到一具古尸,由于埋在泥潭里沒有腐爛,那具古尸被命名為榿木王。當二戰(zhàn)接近尾聲,蘇軍攻入德國本土,希特勒窮途末路,卡爾滕堡的陷落指日可待。阿爾貝在尸橫遍野的普魯士土地上救下一名從奧斯維辛集中營逃出來的猶太男孩,他將這名棄兒背在肩頭逃進長滿黑榿木的沼澤。和傳說中的榿木王一樣,阿爾貝也沉入了泥炭沼,沉入了永恒的黑暗。當他最后一次仰起頭,“只看見一顆六角的金星在黑暗的夜空中悠悠地轉(zhuǎn)動”。小說以史無前例的全票通過摘得龔古爾獎,兩年后,圖尼埃自己也進了龔古爾學院,成了該獎的評委,一直到2009年退出(理由是年事已高、疲憊、沒有胃口,為了不辜負好書和美食),這期間也有過被批評甚至被扔西紅柿的尷尬經(jīng)歷。2006年,當喬納森·利特爾的大部頭《復仇女神》橫空出世時,米歇爾·圖尼埃和達尼埃爾·布朗熱曾半開玩笑半認真地說龔古爾獎頒給一部寫納粹主義的小說(《榿木王》)就夠了,后來有人在拍賣的名人手稿中發(fā)現(xiàn)了圖尼埃的一封信:“我勸您不要選《復仇女神》,這本書很沉重,令人悲痛。我投票給了史岱凡·奧德紀的《獨生子》,這是一部杰作。”或許《榿木王》的作者擔心的是“長江后浪推前浪,前浪死在沙灘上”,而他的假想敵利特爾則擺出一副“書記員巴特爾比”的高冷腔調(diào),說自己不喜歡文學獎,“這個獎,我千方百計想逃避,不幸的是,他們還是把它給了我……我不想要這個獎……我不認為文學獎可以和文學相提并論。文學獎可以和廣告、營銷相比,但和文學不可同日而語。”

圖尼埃此后的作品《流星》(1975)《皮埃爾或夜的秘密》(1979)《加斯帕、梅爾基奧爾與巴爾塔扎爾》(1980,青少年版《三王》)《吉爾和貞德》(1983)《金滴》(1985)《七故事》(1998)等多數(shù)也都或多或少帶著重(改)寫的痕跡:圣經(jīng)故事(摩西、三王)、貞德、藍胡子、小拇指……沒做成哲學教授的小說家一輩子都在用“新寓言”的方式去思索存在和虛無:“我們越往時間邁進,過去將離我們越近。”他最不能忍受的是那“像潮水一般突然在世界上洶涌澎湃、似乎要淹沒世界的庸俗以及平淡”。或許還有年老,2010年5月19日他回答《快報》記者瑪利亞娜·巴約時說:“我不會自殺,但我覺得我已經(jīng)活得太久了。我深受年邁之苦:什么事都不做,不再旅行。我感到無聊。”不瘋魔,不成書,不瘋魔,不成活。

當作家去世的消息傳開,貝爾納·畢沃在Twitter上發(fā)消息:從明天開始,當別人問我“誰是法國在世的最偉大的作家?”我再也不能回答“米歇爾·圖尼埃”。