走近日本作家大江健三郎

劉德有在日本出版的《日本語與中國語》一書,封腰印有大江健三郎的推薦語

戰(zhàn)后初期,在日本文壇上曾出現(xiàn)過幾位屬于最年輕一代的作家,他們就像閃爍著光輝的幾顆明星,惹人注目。其中最耀眼的一顆也許就是大江健三郎。1957年正在求學(xué)中的大江給《東京大學(xué)新聞》投稿的小說《奇妙的工作》,因風(fēng)格新穎,入選為獲獎(jiǎng)作品。這部小說,由于著名評(píng)論家平野謙在《每日新聞》的《文藝時(shí)評(píng)》專欄上撰文贊揚(yáng),引起了文壇的關(guān)注和重視。翌年——1958年,大江更以小說《飼育》獲得芥川文學(xué)獎(jiǎng),從此登上日本文壇,聲名鵲起。

初見

我最早與大江健三郎見面,是在1960年6月。那一年,日本全國掀起了反對(duì)岸信介內(nèi)閣修改日美安全條約的群眾斗爭(zhēng)。迅速蔓延日本列島的這一群眾運(yùn)動(dòng),此起彼伏,聲勢(shì)浩大,一浪高過一浪。就在這一斗爭(zhēng)的高潮中,日中文化交流協(xié)會(huì)派出以野間宏為首的日本作家代表團(tuán)訪問了中國。作為后起之秀參團(tuán)來華的,有大江健三郎和開高健。陳毅副總理在中南海會(huì)見代表團(tuán)時(shí),我擔(dān)任了翻譯。這是我第一次見到大江。

我記憶中的大江健三郎戴了一副黑框眼鏡,好像是一位大學(xué)生。我知道他生于1935年,曾在東京大學(xué)法文系讀書,在大學(xué)學(xué)習(xí)時(shí)就開始了文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng)。他早期的作品就已接觸到日本的社會(huì)矛盾,具有一定的積極傾向。在《飼育》之后,他連續(xù)寫了幾部長篇小說。大江在進(jìn)行文學(xué)創(chuàng)作的同時(shí),對(duì)于日美安全條約、原子彈氫彈以及要求美國歸還沖繩等日本當(dāng)時(shí)面臨的政治、社會(huì)等熱點(diǎn),也頗為關(guān)心。他還就這些問題經(jīng)常發(fā)表文章。像許多人一樣,我第一次接觸他的文字時(shí)有一種感覺:風(fēng)格特異,遣詞別致,讀起來不免有佶屈聱牙之感。

結(jié)緣

1981年9月15日上午,我正在外文出版局辦公,意外地接到人民文學(xué)出版社文潔若同志打來的電話。她說:“你先前翻譯的大江健三郎的小說《突然變啞》現(xiàn)已出版,收錄在外國文學(xué)出版社剛剛出版的《日本當(dāng)代小說選》里。《小說選》分上、下兩冊(cè),我馬上給你寄去。”

放下電話,我感到有些茫然。許多年前翻譯大江健三郎小說之事,早已在我腦海中淡漠了。經(jīng)她這一提醒,我才想起大約在20年前——確切的日期已不記得,可能是1962年或1963年,我確實(shí)曾應(yīng)約翻譯過大江健三郎的短篇小說《突然變啞》。記得那時(shí)我住在外文局院內(nèi)西側(cè)筒子樓宿舍二層,一間不大的屋子里。每天下班回家后,躲在那間小屋里,利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行翻譯。星期天也不休息,爭(zhēng)取盡快譯出。稿子譯好后,第一時(shí)間寄給了出版社。那時(shí),出書的周期很長,因此,沒有期望會(huì)很快出書。后來從1964年秋天起,我去東京做常駐記者。時(shí)間一久,也就不再去想這件事了。就這樣,過了兩三年,“文化大革命”開始了,此類外國小說都包括在被橫掃之列。不用說,我那篇譯稿的命運(yùn)是可想而知的了。

我收到出版社寄來的《日本當(dāng)代小說選》上、下兩冊(cè),心想前后經(jīng)歷了近20年的漫長歲月,終于使大江健三郎的小說與其他日本作家的作品一道在中國面世,這真是不容易啊!我拿著書,心生無限感慨:一部翻譯作品經(jīng)過20年的曲折后才出版,不能不說是“咄咄怪事”;但不管怎樣,它能與中國讀者見面,終究令人感到興奮。

《突然變啞》是大江健三郎1958年的作品。這篇小說,我讀原文后絲毫沒有佶屈聱牙之感,反而感到文字流暢,好懂。這篇小說是以反對(duì)美軍占領(lǐng)日本為題材的,我感到這在當(dāng)時(shí)確實(shí)難能可貴。

在戰(zhàn)后初期,大江健三郎竟然敢于通過他的作品直接抨擊美國對(duì)日本實(shí)行軍事占領(lǐng),他刻畫了一個(gè)依仗美國占領(lǐng)軍的勢(shì)力、狐假虎威騎在本國人民頭上作威作福的日本翻譯官的丑惡嘴臉,最后以群眾團(tuán)結(jié)起來處死這個(gè)翻譯官作為小說的結(jié)局。應(yīng)當(dāng)說小說的主題十分敏感,在當(dāng)時(shí)是需要一點(diǎn)勇氣的。后來,我聽一位日本讀者發(fā)表感想說,作者大江通過這樣一個(gè)曲折的故事,是想說明“日本人民討厭事事都唯美國是從。那部作品的主題十分明確和突出:日本不能一味追隨美國,應(yīng)當(dāng)獨(dú)立自主”。

如今,中國已加入《伯爾尼公約》,因此翻譯外國作品時(shí)均按國際慣例,要事前征得原作者的許可,并要支付一定版稅。但在20世紀(jì)五六十年代,中國翻譯外國作品,極少與原作者打招呼。自然,那次我受出版社之托翻譯《突然變啞》的事,大江本人是完全不知情的。1984年11月,王兆國同志在釣魚臺(tái)國賓館宴請(qǐng)日中文化交流協(xié)會(huì)派出的以著名作家井上靖先生為首的代表團(tuán),大江健三郎是這個(gè)代表團(tuán)的成員。宴會(huì)時(shí),他的席位被安排在我的右首。席間,我們談起了他的小說《突然變啞》。我向他誠摯致歉,表示未經(jīng)作者許可就進(jìn)行了翻譯,實(shí)在是不好意思。大江聽后不僅沒有介意,反而說,他先前訪問美國時(shí)曾看到《突然變啞》的中文譯本,令他興奮不已。我告訴他,此事我全然不知曉,且那個(gè)版本是否就是我翻譯的,也很難說。盡管如此,大江還是像他鄉(xiāng)遇故交似的,滿心歡喜。那一天,在同桌陪客的日本駐華使館政務(wù)參贊阿南惟茂先生(后出任大使),對(duì)《突然變啞》有中文譯本這件事,也表示了極大的興趣。

“曖昧的日本之我”

時(shí)間又過去十年,1994年,大江健三郎獲得了諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng),12月7日在斯德哥爾摩瑞典皇家文學(xué)院領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)發(fā)表了那篇題為《曖昧的日本之我》的著名講演。這一題目,顯然是有意模仿川端康成1968年在同一講臺(tái)演講的題目《美麗的日本之我》,他“反其意而用之”,把“美麗”改為“曖昧”,委婉地對(duì)川端康成的講演內(nèi)容提出了異議。

大江健三郎《曖昧的日本之我》

大江在講演中說:“第一個(gè)站在這里的日語作家川端康成,曾在此發(fā)表過題為《美麗的日本之我》的講演。這一講演極為美麗,同時(shí)也極為曖昧……川端或許有意地選擇那種‘曖昧性’,這一點(diǎn),在他講演的標(biāo)題中預(yù)先就給人們做了提示。川端的意圖,通過日語的‘美麗的日本之我’中的‘之’這個(gè)助詞所發(fā)揮的功能,體現(xiàn)了出來。”“我們可以認(rèn)為,這個(gè)標(biāo)題首先意味著‘我’從屬于‘美麗的日本’,同時(shí)也可以理解為他在提示:把‘我’與‘美麗的日本’置于同等的位置。”“通過這一標(biāo)題,川端表現(xiàn)了獨(dú)特的神秘主義。”大江舉例指出,川端在演說中引用了中世紀(jì)禪僧的和歌來闡述自己的理念,但那禪僧的和歌“主張通過語言是不可能表現(xiàn)真理的,因?yàn)檎Z言是封閉的”。一句話,曖昧的語言,使人們不知所云。川端的講演要求人們只能“放棄自我,參與到封閉的語言中去,非此不能理解或產(chǎn)生共鳴”。

然而,大江健三郎的講演卻與川端康成截然不同,他冷靜地回顧和思索嚴(yán)酷的歷史,產(chǎn)生了深刻的危機(jī)意識(shí)。他把目光轉(zhuǎn)向真實(shí)的歷史和現(xiàn)實(shí),以毫不曖昧的語言指出:“曖昧的進(jìn)程”使日本在亞洲扮演了侵略者的角色,日本不僅在政治方面,而且在社會(huì)和文化方面,越發(fā)處于孤立的境地。他清楚地意識(shí)到自己是生活在“現(xiàn)在這樣時(shí)代的人,作為被這樣的歷史打上痛苦烙印的人來回顧往事”,是無法和川端康成一同喊出“美麗的日本之我”的。

大江還認(rèn)為,因?yàn)樽约含F(xiàn)在生活在并非由于文學(xué)和哲學(xué)的原因,而是由于電子工業(yè)或汽車生產(chǎn)技術(shù)的原因被世界認(rèn)知其力量的日本文明之中,而且,在不很遙遠(yuǎn)的過去,日本那種破壞性的狂信,曾踐踏過國內(nèi)和周邊國家人民的理智。作為一個(gè)擁有這樣歷史的國家的公民,他認(rèn)為只能去談?wù)撆c川端的“曖昧”不同的那種“曖昧的日本之我”。大江還語重心長地強(qiáng)調(diào)指出:自從日本在上次大戰(zhàn)中戰(zhàn)敗以后,“日本和日本人在極其悲慘和痛苦的境況中又重新出發(fā)了。支撐著日本人走向新生的,是民主主義和放棄戰(zhàn)爭(zhēng)的誓言,這也是新生日本人的根本的道德觀念”。大江進(jìn)一步指出:“日本為了重新出發(fā)而制定的憲法,其核心就是發(fā)誓放棄戰(zhàn)爭(zhēng),這是很有必要的。作為走向新生的道德觀念,日本人痛定思痛,選擇了放棄戰(zhàn)爭(zhēng)的原則。”這就是大江健三郎對(duì)川端演說的解讀和他所持的與川端康成不同的鮮明立場(chǎng)。

說到“曖昧”,大江在講演中還指出:“據(jù)我觀察,持續(xù)了長達(dá)120年的近代化過程的日本,如今,從根本上說已被撕裂成曖昧的兩極。”“能把國家和人都撕裂開來的這種強(qiáng)大而又銳利的曖昧性正以多種形式在日本和日本人身上表現(xiàn)了出來。日本的近代化,被定性為一味地向西歐學(xué)習(xí)。然而,日本卻位于亞洲,日本人同時(shí)還堅(jiān)定地一直守護(hù)著傳統(tǒng)文化。這種曖昧的進(jìn)程,使它本身在亞洲扮演了侵略者的角色。而本來應(yīng)面向西歐全方位開放的日本現(xiàn)代文化,卻并沒有因此而得到西歐的理解,或者至少可以說,理解被滯后了,從而遺留下陰暗的一面。在亞洲,日本不僅在政治方面,在社會(huì)和文化方面,也陷于孤立的境地。”

大江健三郎的上面這些話,是積極的、正面的。我認(rèn)為,盡管他的講演題目是《曖昧的日本之我》,但至少在以下三點(diǎn)態(tài)度極為鮮明:

一、日本軍國主義過去發(fā)動(dòng)的侵略戰(zhàn)爭(zhēng),曾給亞洲各國人民帶來了深重的災(zāi)難,也給日本人民帶來了莫大的痛苦。

二、日本新憲法的核心是放棄戰(zhàn)爭(zhēng),這對(duì)日本來說是必要的,應(yīng)予以堅(jiān)持。

三、今后,日本應(yīng)堅(jiān)持和平,決不應(yīng)再走侵略道路。

我們注意到,大江把日本過去侵略亞洲的原因,歸結(jié)為日本一百多年來近代化的曖昧進(jìn)程,即一面向西歐學(xué)習(xí),一面固守傳統(tǒng)文化這一走向兩個(gè)極端的曖昧進(jìn)程。當(dāng)然,我們可以視為這是大江本人的一種看法。眾所周知,日本軍國主義發(fā)動(dòng)那場(chǎng)侵略戰(zhàn)爭(zhēng),無疑是有它深刻的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和思想背景的。

說到這里,我感到難能可貴的是大江健三郎以他鮮明的態(tài)度闡述了上述正義主張。大江的這些思想貫穿在他一生的活動(dòng)之中。這就是為什么在進(jìn)入21世紀(jì)的今天,大江面對(duì)日本有人妄圖修改和平憲法,特別是修改憲法中闡明放棄和否定戰(zhàn)爭(zhēng)手段的第九條,把日本逐步拖入戰(zhàn)爭(zhēng)深淵這一嚴(yán)峻形勢(shì),能以一個(gè)無畏的斗士的姿態(tài),勇敢地站在保衛(wèi)日本和平憲法,特別是憲法第九條斗爭(zhēng)的第一線,進(jìn)行著不懈努力的原因。應(yīng)當(dāng)說,從當(dāng)年反對(duì)修改日美安全條約到如今的保衛(wèi)日本和平憲法,從爭(zhēng)取亞洲和平到主張中日友好,大江健三郎的思想傾向與脈絡(luò),可以說一以貫之,矢志不移,真是可敬可佩!

然而,最令我感到敬佩的是大江基于自己的政治信念,曾拒絕接受日本政府要頒發(fā)給他的文化勛章。這表現(xiàn)了他的氣節(jié)與骨氣。文化勛章是由日本天皇向在文化科學(xué)領(lǐng)域中作出特殊貢獻(xiàn)的人頒發(fā)的體現(xiàn)國家榮譽(yù)的最高獎(jiǎng)。記得,那是在1994年10月大江健三郎繼川端康成之后被宣布獲得諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)時(shí),日本政府慌了手腳,連夜開會(huì)決定要把文化勛章授予他。豈料大江不僅不為所動(dòng),反而在報(bào)上撰文,明確表示拒絕接受。此舉在日本歷史上極為罕見。由此可見,大江思想的一貫性和他的硬骨頭精神。

“健”

寫到這里,再回過頭來說說我自己。在我同大江健三郎的接觸中一直感到愧疚的是:雖然我與大江相識(shí)半個(gè)多世紀(jì),但與他謀面的機(jī)會(huì)卻極少、極少。想來,1961年春在東京舉行亞非作家緊急會(huì)議時(shí),我作為隨團(tuán)的一名譯員在會(huì)上曾與他見過幾次。后來,我在日本做常駐記者雖然長達(dá)15年之久,但其間恰好趕上“文革”,很多工作不能正常開展,當(dāng)然,主動(dòng)會(huì)見作家之類的活動(dòng),也只能免談了。

盡管如此,大江健三郎卻十分重感情,重友誼,他一直記著我這個(gè)當(dāng)年的小小翻譯人員。2006年春,我用日文寫了一本書——《日本語與中國語》,從文化比較的角度談?wù)撊照Z與漢語的異同和逸聞趣事。出版單位講談社的編輯要我懇求大江健三郎寫幾句“推薦的話”,以便印在腰封上。我鼓足勇氣給大江寫了一封長信,請(qǐng)求他能滿足出版社的這一要求。說老實(shí)話,信發(fā)出后,我一直懸著一顆心,不知他能否答應(yīng)這一非分的請(qǐng)求。有一天,我忽然接到講談社負(fù)責(zé)編輯的信,說大江寄來了“推薦的話”。我喜出望外,簡(jiǎn)直不敢相信這是真的。腰封上的“推薦語”是這樣寫的:

大江健三郎氏推薦!

劉德有先生是我年輕時(shí)就認(rèn)識(shí)的一位中國出色的知識(shí)人。

從古典到現(xiàn)代,圍繞著日中兩種語言所展開的論述,引人入勝。

基于他在政治活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)積累的經(jīng)驗(yàn),書中提出了切實(shí)的建言。

對(duì)他,我由衷地表示敬愛。

《推薦語》中充滿了溢美之詞,令我汗顏,我深感受之有愧。

就在這一年的9月,大江健三郎應(yīng)邀來北京講演。為了當(dāng)面向他表示對(duì)撰寫“推薦語”的謝意,我專程到講演會(huì)場(chǎng)——長富宮飯店,并把老妻事前畫的一幅國畫裝裱好,作為禮物帶去。在休息室等了片刻,大江便匆匆地走了進(jìn)來,他熱情地與我握手,并說收到了我給他寫的感謝信。落座后,大江說:你寫的那本《日本語與中國語》很受讀者歡迎,博得一致好評(píng)。他又說:我本人對(duì)新詞語很感興趣。我從你那本書看到中國的詞語和語法的一些變化,因此我建議你再寫一本續(xù)集,談?wù)勛郧宄詠恚?jīng)過魯迅的時(shí)代,一直到現(xiàn)代中國,中國語詞語和語法的演變情況。聽了大江的一番話,我理解這是他對(duì)我的鼓勵(lì),要我在研究中日文化語言比較方面繼續(xù)努力。我對(duì)他的好意由衷地表示感謝。

會(huì)見時(shí),我把贈(zèng)送給他的禮物——畫軸展開,上面畫有兩只小雞在嬉戲。大江高興地指著畫中的小雞說:“我有兩個(gè)小孫子,家中的氣氛就像這幅畫中的小雞一樣”。這時(shí),我感到他那兩個(gè)活潑天真可愛的小孫子仿佛出現(xiàn)在他眼前。他瞇縫著雙眼,沉浸在幸福之中。頓時(shí),一種感覺油然而生:當(dāng)年風(fēng)華正茂的青年作家,如今已是一位慈祥的老爺爺了!

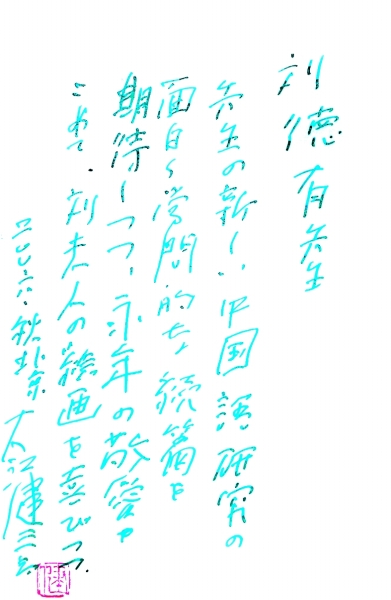

大江健三郎在贈(zèng)給劉德有的《別了,我的書》(中文版)扉頁上寫的話

一周后,我驚喜地收到大江健三郎托人帶來的“封筆”大作——《別了,我的書》的中文譯本(許金龍譯)。打開扉頁,上面用鋼筆工整地寫著:

劉德有先生

我期待著先生出版一部新的研究中國語的既能引人入勝,又具學(xué)術(shù)性的續(xù)篇。我懷著多年來對(duì)您的敬愛,并為劉夫人的繪畫感到喜悅。

二〇〇六秋 北京

大江健三郎 (印)

短短幾句話,滿懷對(duì)中國普通人的美好感情和對(duì)我的殷切期望。

從扉頁上書寫的那幾句親切寄語,我發(fā)現(xiàn)大江健三郎對(duì)印章情有獨(dú)鐘。聽說他來中國訪問時(shí),每每隨身攜帶幾方圖章。這次在扉頁寄語的落款上他蓋的是一枚方形小章,上面只刻了一個(gè)篆字——“健”。